泰山游

记不清爬过几次泰山了。按季节分春夏秋冬都去过。二十多年前入冬不久的一天从济宁赴曲阜采访——说是采访,实是喜欢曲阜,有事没事便到三孔转转——大约每次都由曲阜报社李民陪同。李兄不多言辞,每开口却幽默辞章,喝酒爽利,故很交心。鹅毛大雪中到达曲阜,中饭毕,雪停,猛想到雪后泰山,提出游览,李兄二话没说安排车辆,直奔泰山而去。下午三点半到泰山脚下,为尽快及顶,一行人省略爬山过程,开车直冲中天门,坐索道缆车达南天门,在玉皇顶浏览了初雪的泰山。雪后的泰山一片白色。游人稀少,泰山顶上找不到脚印。天街建筑、形状各异的石头为大雪造了形,也都一色白。记忆抹不掉的是披挂上松树的雪花凝固在松干松枝,结为雾凇。大大小小的泰山松,无论枝长枝短、高矮胖瘦,全部穿上白衣。风吹着哨子刮过,留下哗啦哗啦声响,却不见雾凇掉落。泰山像位失忆老人,蹲在半空,披件雪衫,瑟瑟发抖。冬日残阳殷红,泰山极顶脸蜡白,我们几个小黑点在巨幅白画中移动,如蚂蚁寻觅,找不到入口,也找不到出口。这画面因为简单在记忆中留存至今。若置身的世界只剩一种颜色,漫无边际,你又与它不同,是件可怕的事,如同靠近了海德格尔描述的“返回本源近旁”的空灵。本源内部,无法探明无法确知有什么——它可能清晰到什么都没有,像一场鹅毛雪,一个人的履历纸,一张空洞的脸。

马年清明节第二日晨,我从红门逐级台阶走进泰山。虽是早晨,无雾亦无露,空气干瘪,仿佛失去水分被丢弃干涸沟渠的烂茄子,吸进去只有硬硬的感觉。红门内外,已游人如织,大都半梦半醒。

我爱旅行,一有机会,总想多走几个地方,重复去一处也没关系,每次感受总有不同。不同即收获。余秋雨先生说:“旅人不同于常人,有一种独特的心境,他们在荒漠相遇,在街市邂逅,一抬眼就能彼此沟通。”这大概便是旅行的乐趣,不过近些年这乐趣渐渐淡了,原因恐怕与旅行中相遇的人太多有关。旅行变成摩肩擦踵、相互拥挤后,属于个人独享的空间变小,挤跑了乐趣本身。“君诗妙处吾能识,正在山程水驿中”。既是游山,便关注山,由游人缝隙,搜索泰山巨石异松,慢慢平静下来,乐趣始增。

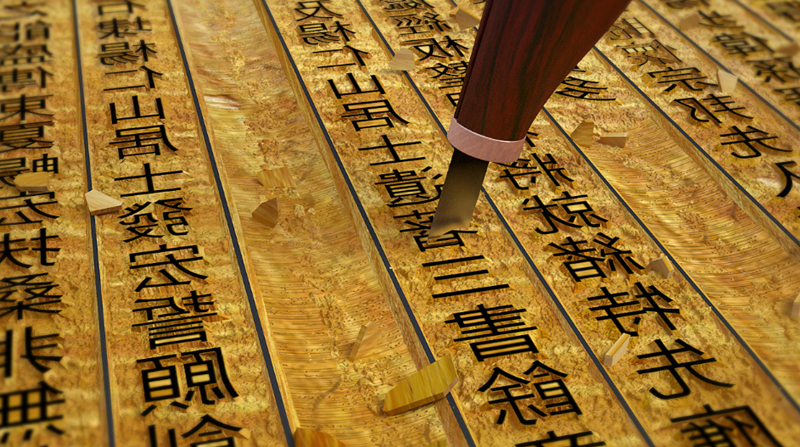

对巨石异松的欣赏,必须在一拨与另一拨人群经过的间隙完成,或者透过人墙缝隙瞬间完成。这些是对旅行者的考验,不仅仅针对我自己。谁能避开人潮推动,谁就可以停下来,获得片刻属于自己的“旅行”。所以对于现代旅行,尤其游人趋之若鹜的地方,“片刻孤独”弥足珍贵。人们蜂拥而至,投身大自然,比如投身泰山怀抱,聚堆瓜分的除了泰山风光,应该还有幸福本身。而我想瓜分的逐渐聚焦到泰山的摩崖石刻。到达中天门时,这个想要的东西还不明晰,及至登顶,从南天门向下望去,才准确地跳入意念。于是,我必须忍住肌肉酸痛,一步一步走下十八盘,同时转动脑袋,寻找那些字。这些字,或张扬,或羞羞答答地“隐藏”于山路两侧,多为殷红的大字,字的含义本身不重要,重要的是它们内部的历史与声音,隐含古人们来来往往的影子,虽历经千年或更长时间,依然投射到现在,被我看见,任我揣摩。近在眼前的大字,一目了然。而贴在山脊的小字,更吸引我注意,奇怪的是,越是小的字体,离山路越远,好像刻意躲避来看它的人。还好,通过相机镜头,模模糊糊,总还能认识几个。遥远年代,登临泰山的一定不如现在人多。零零星星的官员,或结伴同行的文人墨客,用去比现代人更多时间翻山越岭,逶迤着爬至半山腰,比比划划,赏风弄月后,留下登临感概,那些古风古韵,便结结实实地活在我眼前。我逐渐相信这些字是旅行的见证,并融入了泰山文化。既看不出它们的造作之处,字里行间的内容也真实可感,这或许是英国作家德波顿阐述的高贵灵魂与自然世界相互摩擦的哲学意义。

可是相反,近现代人的石刻却给了我另一种感受,除了字迹梦游般飘忽,其内容更是模棱两可,虚张声势,像个虚伪的人,戴了涂了彩描了字的面具。飘飘忽忽的字,仿佛只为被后人看见,刻意雕刻在游人必经之地,敞胸露怀,腿脚扎煞着,全无遮掩。本真勿需揣摩,只需望一眼,便可窥其一二。古时风月为风月,那怕山道偏远处只写个“虫二”。今时风月呢?即便描上边,框上框,也不觉风流了。今人石头上刻字与古人的用意不同。今人爱字,古人更爱石头。匆忙逃离泰山才喘出一口粗气。定下心神,又想起多年前大雪后的泰山极顶,几个蚂蚁样的人,身在白色中,茫然四顾,居然有极尽登临的乐趣。

天游峰之路

云雾缭绕中,我没感到虚无缥缈,反而加强了真实感。无论大自然以怎样的面目呈现总是真实的,这和人呈现的面目完全不同。在自然的真实面前,我体会到深浅不一的羞愧,此感受明确后,眺望山峦丛林,反观虚度的年华,加重了对真实的疏离感。若认为雨中的武夷山是灰蒙蒙的,黑魆魆的,模棱两可的,就错了。它依然是清晰的、可感的、惊人而深刻的存在。当我把目光聚集某个局部,感觉不到有雨落下,甚至只有光,从我希望的角落,散射下来,照亮视觉的路。

描述这座山的主题是找不到的,也没有合适的切入点。即便写下文字,也是零散无序的。是武夷美景分散了我的注意力吗?事实不完全如此,走向天游峰的路上,有个主题模糊在心头,只是无法聚成焦点,清晰为完整的画面。现在我走向自己,还原游山经历和感受,这主题便有了轮廓。它是爱。四月武夷,弥满香气。茶花香由山坳飘出,紫丁花香洒在道路两边,橘子花也开了,香味打开了我记忆中的栀子花香。叫不上名字的花草树木的味道,如不间断的溪流,绕过山脊树冠,也像一场细雨,洒落在我所到之处,我被花香包裹,像一片云走进更大一片云中,谈不上迷失,却更似迷失。于是,我爱上这条通往天游峰的路。它一步步呈现了我喜欢的高大的杉木、马尾松、苦楝树、榉木、千年桂。也有我刚结识的枫香、喜树、大叶桂樱、木荷、檵木、观光木、紫茎、鹅掌楸、银钟树。当围绕一棵一棵古樟树走来走去,我惊诧于巨大樟树枝杈寄生的某种蕨类植物,它叫武夷铁角蕨、蹄盖蕨、耳蕨,还是武夷粉背蕨、凸轴蕨?我爱上了这些古木和枝杈间衍生的苔藓,爱上古老又鲜艳的沧桑。

爱了自然,爱了古木,爱了花草,爱了山山水水——我们总是很轻易地爱上这些,并且发自内心、身怀喜悦地追逐流连,再苦再累也乐此不疲。站立武夷山的云雾,想起《圣经》一句话:“你们要彼此相爱。”如果这其中蕴含爱的真谛,我愿意引用特蕾莎嬷嬷一段话,用于站在天游峰硕大岩石自问的爱:“爱远处的人很容易,但要爱我们身边的人往往并不容易。抚慰因缺乏爱而感到孤独和痛苦的家人,远比将米饭给予饥饿者更加困难——你们的爱必须从爱家人开始。”这样的爱难道需要更大的勇气?特蕾莎嬷嬷给出了答案:“如果我们彼此相爱,我们就应该竭力给予,直到受伤害为止。”

这座山,将爱的启示化成云雾,化成细雨,浇灌碧水绿树。遥望层峦,内心顿生喜悦,山忽然变得高大,也忽然变得矮小。没有什么力量能够消灭真实的存在,即便开放山顶的柔弱的小花。山下,竹筏端坐漂流的游人。碧水丹山从眼前滑过,一道弯又一道弯,转弯处,尽是风景。雨忽大忽小,云忽聚忽散,雾若有若无。在自然与人的结合部,流淌着千山万水。

孔庙的墙

三孔于我算故地重游,只是隔了二十余载长时光。二十余年前,借助记者职业身份数次走访三孔,足迹踏遍各个角落,细想仍浮现眼前。记忆深刻的一次是陪同新华社唐师曾(唐老鸭)、陆小华等一行三人,于孔林拍摄孔家土葬,守候多日未果,时间限制不能再等,最后悻悻而去,抱憾至今。岁月恍惚,城市换了妆容,古朴之风渐远,商贸繁盛,人潮如织,不再熟悉。而故人渺渺,退的退,散的散,隐的隐,举目之处,无非陌生面孔。旧地之上,只行道的古柏,残缺的灰墙,与一圣人的庙宇犹在。

至孔庙已近下午五时,夕阳晚照,泮水桥畔,万仞宫墙巍立,红门关闭,孔庙打烊,已不得入内。记忆中孔庙的围墙并不高大,如今添了挺拔。环顾东西两侧,夕阳将斑驳挥毫白粉灰砖之间,光影变幻,于我如隔世,于年轻一辈则是新鲜。行走于光阴之中的除了人本身,还当有自己看似模糊看似梦幻的影子,只是太过匆忙,无人理会,也懒得打理,转眼便成泡影。圣人曰:“入太庙,每事问。”今不得入圣人之庙,可噤声不语,只作壁上观。然既来则安,围庙墙走两步,当闲适游,顺道或许可问高墙瓦当、沉默古砖、寂寞栖霞?于是漫步西行。西去高墙威严,光影滑过墙面,留了斑驳沉静。过东西向高墙遇桥北折,北去胡同幽深僻静,游者稀疏,斜阳余辉时断时续散落庙墙之上,凸显古老韵致。

北行数步,道冠古今坊面西而立,斗拱桁檩巍峨,展翼庙墙上端,坊下四只石兽蹲守,面目各异,不知它们是否数得清过往的人与事,抑或在圣人门下,几经修行,早已成为仁者,已实现夫子所望“己欲立而立人,己欲达而达人”了呢?然而以真面目示人者,非人也,无非砖、瓦、柏之类。人之有心,心生七窍,玲珑贯世,可生万化之无,亦可造乌有之孽,手持遮羞布,遮遮掩掩,虚虚实实,看似慧根繁茂,实则欲海难填,莫不如这一砖一瓦一柏,用以砌墙便立,用以滴水不伤,用以遮荫不留,耐得住岁月敲打,经得起风雨侵蚀,是为夫子所言不逾矩。

我看夕阳远了,只在仰高门停留一会儿,便斜下几道光,似与庙墙挥别。只是且慢,这光与影的演奏尚未完结。那落下去的最后一抹,才算华彩。蹲在檐角的瑞兽正俯瞰人间的富贵,而富贵呢,如一枚图钉,钉在人的心上,看不见流血,只感觉心痛。夫子说:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”它们看到的不是富贵,当为浮云耳。浮云正在融化,绚烂如画墨,浓浓的一笔,勾勒这一天最美的风景。瑞兽们专注于观望,一定领悟了圣人“志于道”的训诫,口中碎碎念:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”它们因此而端然?非也。夫子的辩证法告诉我们:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。” 曾见过不少宫、殿、庙、堂,规模宏大者众多,远胜于孔庙。以平民立庙三百余亩者,仅孔夫子一人。而为其立庙者非为夫子,为其学说教诲利江山社稷人心之统治也。但不知历代明君,有几人记得夫子训言:“邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。”

庙墙上生有植物,搞不清它的名字。它们生长在匪夷所思的地方,记得小时候在贫瘠之地见过,也需要土壤和水。现在它们生存于砖墙缝隙间,几乎没有土壤,也未见有水,但它们活得自然而然,无欲无求,依从天命,又有贫贱不移的劲头。

遇考亭书院

建阳市南山路瘦长,随麻阳溪辗转。天阴沉欲雨,不热不寒,湿润宜人,除樟、楝等巨树,山道两侧多生修竹,高十余米,翠叶青身,远望如雾霭,近观似修身学子,稚嫩中存不舍之精气,如朱熹言之“自修则人不得以非理相加”者。而南国之桂,已花开花落,但幽香犹在,掺杂于橘花香中,弥漫山麓。山麓凹处,大多两山夹缝,坡面平缓下陷地带,多为茶园、葡萄园,背山而面水,居幽不显,新绿杳然。微风吹送,夹带溪流声响,如聆听朱子布学,不倦不怠。葡萄架下,看得清岁月脚步,正款款而来,不用细语,不用回顾,只截取些最好光阴。

麻阳溪先由西向东,再折北去,流去建阳城。经玉枕山时,舒缓慢转,遂成大弯,始与终,总环抱玉枕山而眠。此山居考亭村边,因一儒理之学集大成者居此讲学而留名千古。溪也流了千古,并未改道,只是时而浩荡,时而舒缓,时而有声,时而无声,流过岁月长河。对面山上,苍翠聚集,时有云雾飘浮,硕大的野橘树、野丁香花开浓烈,香飘数里不散,青山之上,被点点白装饰成梦。

去城五里许路遇考亭书院。心怀虔敬,远处停车,缓步近前。侧耳聆听处,只闻溪声、风声、呼吸声,那渐行渐远的讲学读书之声,只可以意念捕捉,于心内回旋。至玉枕山下,考亭书院石碑坊赫然而立,视线内有说不出的苍茫。相传朱熹之父朱松北宋宣和五年(1123)赴任政和县尉,途中驻跸建阳,考亭的碧水丹山让他流连,朱熹晚年遵从父愿,于考亭筑室定居,并在居室东建竹林精舍,即考亭书院,为晚年著述讲学之地,在此创立考亭学派,成为“闽学”之源。1531年,明嘉靖十年,巡按福建监察御史蒋诏及巡建宁道佥事张俭立考亭书院石牌坊,四柱三间五牌楼结构,高约十米,宽八米半。碑坊匾额“考亭书院”四大字传为宋理宗御笔。枋柱间雕刻雄狮、麒麟、飞凤、仙鹤等瑞兽祥禽及仙居道士等人物形象。1966年建阳西门电站建成蓄水,牌坊下半部被库水淹没。

脚踩台阶向上,青苔黏住脚底,湿而滑。石面凹陷处,雨水残存。台阶分数层,每层筑平台,平台两侧安置石几。阶梯陡峭,可直达山顶书院。缓慢地向上去,仿佛攀爬八百余年的历史。追溯程朱理学,还需走得更远。理学遵循的格物致知似乎离开我们太久了,早已模糊并陌生,所以,走在这台阶之上,感觉冰冷生硬。由于朱老夫子理学思想影响,考亭村民崇学尚文,八百多年一直妥善保护和使用这座古老的书院,书院内总是书声朗朗。解放后,政府在此办学校,教书育人,及至文革期间考亭书院仍然保护完好,六十年代以前出生的考亭孩子,都在这里读书成长。后来政府在书院下游建造水电站,书院被淹没。及至登顶,所见一片废墟。朽木、砖块、碎石散乱在平台上,几棵绿树懒洋洋站在远处,失望地望向我,让我手足无措。

很想知道历史上的考亭书院是什么样子,我相信理学思想成就的绝对不是废墟。可是无论它的过去是什么样子,如何辉煌,我们面临的只有重建。事实是无论重建如何辉煌、如何逼真、如何地道,也不可能是过去的样子了。砖头瓦块没有价值,但砖头瓦块有记忆,它们纪录了历史,承载着一个又一个时代的行为。距考亭书院不远有株千年古樟,樟树干内有尊佛像,人称樟抱佛,人们越过考亭书院石牌坊前往古樟烧香拜佛。古樟周围香火缭绕。信众们围绕古樟,念念有词,念的什么,只自己明了。我知道的是他们念的不再是朱子训导,也非理学卷宗。

在“荷”之洲

旅行是一门遗忘的艺术。遗忘不是一下子忘了,而是在回忆中缓慢地一点一滴地忘记,最后,终于什么都记不清、记不起来了。这样说来,人的一生差不多类似一场旅行,躲不开的是回忆,得到的是遗忘。你可以不让自己停下来,持续行走,持续遗忘。你也可以停下脚步,坐在某个风景或某个荒凉僻静之地,低头回忆,与失去的自我对话,然后站起来,继续走下去。这些人生免不了伴着孤独,即便你的生活总是盛宴不断。所以,每个人都在参与旅行,就像参与自己的人生。面对同一场景,每个人看到的是不同的自己。当你想对自己说点什么的时候,话到嘴边,却找不到合适的词。岁月忽已晚,人生已忘言,似乎是面对无边风景的常态,就像面对最熟悉的人、或者面对忽然陌生了的自己。时光的机器碾碎的不仅仅是年轮,还有沧桑。沧桑的碎末洒在残缺不全的年轮里,弯腰捡起,放至舌尖,品尝出幸福的滋味,于是快乐像雾,从心底升起,均匀地涂抹在余辉的末梢上,这根镀满金色的鞭子,左一下右一下,在脊背处抽打,在关键处抽打,不是痛,不是痒,是冰冷从牙缝渗出。

再一次看到无论怎么眺望都望不到尽头的荷花,还是在微山湖,在今夕何夕的恍惚中,再次坠入无言之境。我抓紧游轮的栏杆。游轮在微山湖的荷荡穿行。游轮过处,水线淼淼,像旧时光荡去荷田。荷撑起绿色的伞盖,密密麻麻,挤靠在一起,组成堤岸,如弯曲的洲际线。而点点荷花,如露宿街头的少女,把它们的嗔怨交给低行的晚风。这无缘由的吟唱,来自阔别。

二十多年前经常去微山湖采访,尤其荷花盛开的季节,总是悄无声息地溜到湖边,潜入湖村,敲开一家大门,说明来意。渔民大哥不等你讲完,便招呼媳妇孩子,开动自家的子母船(一大一小),大船装有柴油发动机,轰隆隆响起来,毫不犹豫地开往内湖,各类水鸟围绕渔船,上下飞舞,鸣唱不止。午后的太阳,将更加纯正而真实的光洒满湖面,粼粼跃动,如渔光之曲,动人心魄。鱼鹰站立船头,脑袋装满警觉,巡视水面。总是在你不注意时,啪地挑起,刷新跳高记录,然后垂直落水,姿势让跳水教练伸直了脖子猛打饱嗝。更绝的是入水几乎不见波纹,仿佛不是钻入水中,而是钻进了时间空隙。待到它们回到船头,将小鱼大鱼甩向主人,我一下子爱上了这群鸟。内湖的荷,叶面更大,如华盖,绿亦浓。而娇艳欲滴的荷花,或高于荷叶,或低身水面,不胜娇羞,粉面撩人。渔家放下他的小木船,或撑或划,小船游进荷荡深处。此时,人与荷融为一体,不用探身,不用伸手,荷叶滑过你肩膀,荷花扑到你鼻尖,只需张开嘴,便可吞下一湖荷香。采几只莲蓬,折几朵荷花,插满身上所有口袋,你就是一个荷花人。如果这时跳进湖里,你不是一尾鱼,就是一截藕。总之,你不再是一个人,而是荷花的魂。当夕阳被荷叶挡住,船家把你送回大船,船家媳妇炖好微山湖鱼汤,那是湖里的鲫鱼,湖里的水,汤色白而纯,香又甜,喝一口……

英国作家阿兰·德波顿在研究了旅行后说:“如果生活的要义在于追求幸福,那么,除却旅行,很少有别的行为能呈现这一追求过程中的热情和矛盾。不论是多么的不明晰,旅行仍能表达出紧张工作和辛苦谋生之外的另一种生活意义。”这生活的意义在二十年前和二十年后,是否呈现在了我身上,找不到答案。这答案也许包含在尼采与阿兰?德波顿几乎截然相反的论述里,虽然他在说画家,却更像在说旅行:

现实主义画家

完全忠实于自然——天大的谎言:

自然怎么会被局限在一幅画中?

自然最小的部分已是无穷!

因此他只是画出了他喜欢的。

那么什么是他喜欢的?

他喜欢他所能画出的。

写于2014年

整理于2020年

评论