1

你没下楼梯,在排房外廊直门中间,停下脚步。天气比暖春略凉。二楼廊檐下两根红柱门框像专为你备好的,为让你留在那儿,与流经天井的时光形成对景。如果你不在那儿,时光也会消失,你们是一对。你穿一色淡蓝旗袍,秋日天空亮出一丝裂缝的蓝,只是浆洗得有点儿浅白了。门框和上方挡板的大红把你镶嵌其中,像幅油画,亦如照片。油画是彩色的,如同小心翼翼存放在现在的过去,鲜艳得耀眼。照片则是黑白的,红和蓝都趋向黑灰,如记忆的色调。你依然瘦小,单薄如花瓣,栀子或茉莉的花瓣,面色因刚走出内屋的缘故,两腮微微的红晕,像涂了粉妆。其实你从未装扮过自己,除了用指甲花汁染过脚指甲。你抿紧双唇。你一直这样,不善言谈。可你抿紧双唇的样子是微笑,因此左腮的酒窝愈加明显。你抬起右手,稍微抬起一点,与腰身齐平,左右轻轻摆动,向我摇摆。你的眼神里也有笑容。笑容在楼梯上弹跳。

我转身走去院里的门洞,它通往热闹的外界。不知何处飞来一粒水珠,刚好落入眼角,我抬手擦了擦,再没回头看你。

可我还是望了眼天空。可能里院用它的形状分割过,天空呈方形,不大一块方格,流云经过时,极其安静,很快消失了。然而光阴在上升,升高,高过云层,却没高过海鸟的叫声,然后盘旋,纸屑一般,再下沉,纷纷扬扬,像白的飘雪,落上红色片瓦筒瓦的屋顶,打探你,搜寻你。你不见了。而时光,“却随明月,走上回廊。”

我是远道而来的旅人还是久别回乡的故人?

2

遇门则进,遇洞则钻,向花栗鼠学习,哪怕黑咕隆咚,过去了,许是就见另一片洞天呢。在黄岛路,尚未走完石板巷,便遇到门洞,门洞上沿被长条形的白板遮挡了,仍可一眼看出是券形门。据说青岛的里院,比如著名的介寿里、广兴里、庆安里、平康里等等,火柴盒式的一层、两层或三层以上排房依山势地势高低错落建成,四面合拢后,大都以券门与街道连接,形成半封闭半私密的生活、居住空间,每个里院,如一个个小社会,五脏俱全。又据说这种岛城在全国独有的建筑模式为青岛被殖民期间,德国建筑设计师阿尔弗莱德?希姆森创想设计并由希姆森建筑公司承建,他巧妙地将欧洲时尚的联排式住房和中国典型的四合院范式融合在一起,形成了老青岛平民区的建设规制。一处处里院,散落鲍岛区,视野中,青岛旧城仿佛不是街道区隔了建筑物,而是里院围成了街道,无论平视俯视,尽现红瓦绿树,组成了青岛的城市风景形态,美丽浪漫又妥帖实用。如今,虽然里院建筑急遽消失,但人们只要一提到它,便如同提起北京胡同的四合院、上海石库门的里弄、福建山坳的土楼那般自豪地津津乐道了。为什么呢?因为那里面,有岛城人辛酸的幸福的哀怨的快乐的实实在在失去的群体化人生。这流逝的人生,与住谁家的房居住的好孬无甚关联,只与和谁或哪个群体聚合在一起朝夕相处有关,只与生生不息有关,或与能否还能怀念个把人有关——所谓陌生的城市,熟悉的角落。可这个角落对我是陌生的,我花栗鼠般,瞅着街巷旁黢黢黑的券门使劲。

券门外不黑,那是白花花的敞开的公共空间,黑的是铁栅门和隧道式门洞。在石板阶,我刚练就跛腿行走,所以没学花栗鼠,学的是鬼脚七,一个螃蟹上岸加扫堂腿,提着相机进了隧道。正如马三立在青岛里院说的天津卫相声,洞内乌漆嘛黑,伸手只见四指,一只不知去干嘛了,干嘛了?隔壁串门了,那叫指别——扫堂腿差点扫到靠洞壁叠放的亲嘴不休的两张木桌,我赶忙恢复正常,正正衣领,稳稳当当适应光线,高抬秀腿,轻迈软步,怕惊扰过去似的,怕忽然回忆起什么似的,由过道,朝里去。

院里狭窄拥挤,称不上破烂,却怎么看都显别扭。低矮的两层排房住满人家,街巷行人与沿街店铺的嘈杂,只能经券门过道进入,每有人入内,嘈杂之声尾随而至,像世道的风尘入院逡巡,旋即被院井之上的天空吸食无影,有时候会碰上密布半空的线网,青蛙入水般弹跳一下,或蜘蛛一样荡几个秋千,发声尖细的蝉鸣,拖着刺耳的尾音消尽。它不需要与额外的世俗融合。里院就是世俗,至高的世俗。走道只能容两人并行或错身,碎方块的地面砖,也许因雨后,也许常打扫,尘土不染,缝隙间或斑斑青苔,边角、楼道和窗台,堆放生活用品、花盆和垃圾,泡沫花盆种养君子兰、斑叶竹、凤仙花、风信子、观赏辣椒等绿植,在较大的能让人回旋的空间,依靠排房外墙,几乎家家户户,搭建了临时小屋,俗称“厦子”,一人多高,侧面装木门,大都作厨房用,厨房外,立个简易木柜,存放杂物、雨靴和当季不用的鞋子,余下的空间,有的在低处,有的在楼体高处,斜拉晾衣绳,洗好的衣服,规规整整,用长把竹镊子夹住,吊着晾晒……满眼是日常的生活和不变的生活节奏遗落的残痕。

假如这些碍眼,可忽略不计。忽略之后,我发现这个里院,虽没著名的里院壮观,却也浓缩了里院的诸多特征,甚至与里院过去的生活,有更多的无缝连接,它将以往平滑地过渡到了今天,也许比曾经愈加安静了些,更多沧桑感和莫名感。当然,我没有试图如奥尔罕?帕慕克所说的“傻到用理智解释一切事物”,因为在这里,处处是感性的生活和生活的感性,即便一片碎瓦,一根旧鞋带,恐怕都与一份隐秘的情感相关,但那些,无从解释。“事实上,我们并不在幸福的图画里寻找微笑,相反,我们在生活中寻觅快乐。……这就是为什么,我们用观看的喜悦取代生命的喜悦。”哀怨忧伤也如此。建筑承载历史记忆。建筑破损,记忆的磨痕惨淡。建筑还承载人生,承载一代又一代人的感情。建筑的裂痕让人的感情受损,让人哀伤。生活其中,无论有多少不满愤懑,一旦离开,远离一些时光之后,浮生淡淡的思念的哀愁,怨恨消失了,养育而成想念的汁液,因此,建筑又承载了人生的乡愁。蹒跚着回首,目光尽头,原来是故里,原来自己的小时候还在那儿,原来那小小的自己才是真正的自己,一个完全敞开的世界等你回返。于是,故里,在岁月中,有一种叫沉淀的作用力,如同磨坊不断转圈的石磨,碾压出成为文化的毒素,黏黏糊糊,冒着热气,发出诱人的香味,我们被香味的丝线缠绕,忍不住呼愁,忍不住怀念,像得了什么怪病。

3

你住这里。我从虚无之地赶来,只为看你。青石板一阶阶下沉和上升,用几个厘米的层层叠加,组合成长长的斜坡,渴望和茫然,随之起伏。这是记忆开始之地,它尘封了我全部记忆,对你和这个城市的记忆。我曾独自在此上下,在细雨飘洒的夏日,在白雪纷飞的冬天,在无名的深夜或慵懒的午后,那不是拾阶而行,而是踟蹰顾盼——脚下的石阶赠予我那样的脚步,那样的生活方式,我一直那样行走,在更广阔的空间,在异地,都难以改变。后来,你步出里院,加入了我的石板巷漫步。你的左手扣住我的右手,我们的掌心面对面合在一起。我们站在石板巷下方第一块石板,它有一米多长,足够我们并排而立。大而圆的月亮悬浮山顶,如萤火虫,等待我们前去捕捉。我迈出左腿,你同时迈出右腿,这是一小步,我们踏上前面的石板。我再迈右腿,你同时迈左腿,这是一大步,我们在这级石板并拢站好,然后再重新开始向上,如此这般,我们如履平地,但用去了比一个人踽踽独行更多的时间,也许两倍,也许三倍,可我们都不曾觉察时间流逝,只是月亮离我们越来越远,到山顶,我们终于没能捉到它。你歪头看我,抿着嘴,左腮酒窝里分明一轮明月。我们转身,以同样的方式下山,没觉出重心的偏离,月亮用它的微光把我们的身影画在石板上,像你画过的插画。你的插画里,不见月亮,只有月光,它尾随在我们脚下,从未远离。我们在那儿,体验到无数的开始和结束,漫长又似瞬间完成。

门洞悠长,你深居简出,不曾对幽深的岁月有更深的体会。花岗岩剁斧石垒砌的高墙下,是你经常呆的地方,仰身石垛,看里院屋顶轮廓线勾勒的天空,那里,秩序井然,白云排成队列移动,海鸥投来寻觅和远行的鸣叫。我颠了颠身后的背包,它既是重的,也是轻的。里院之上的云朵还在,变幻队形,海鸥的叫声已不如从前明亮。无花果树和银杏树也还在,一棵低矮,一棵高大,树影琐碎,叶子正绿。我踏上油漆斑驳的木楼梯,原先的咚咚声换成了吱吱作响,一个拐弯,又一个拐弯,我来到二楼外置的游廊,你住在游廊尽头,需要迈上三级柚木台阶。记得你说过:“我知道你会来,所以我等。”

4

券门一侧的联排房为两层,底层面对黄岛路开了门窗,营商之用,二楼为住家,现多为在青岛的打工族租用。各住家由外置走廊连接,走廊面向里院,四围后成回廊。站在廊道,手扶栏杆,可望尽里院和外面的高楼。而进入走廊,需由外置的单跑楼梯上下。我走上楼梯。

整个楼梯包括护栏由水泥砂浆建成,第一个直道五级台阶,折上第二个直道,走十二级,右拐即进入外廊,外廊不长,却有错落,依地势之高低建房的原因,亦有水泥台阶连接,里面的一间,需上三级台阶,木门开着,屋内不见人影。本不宽敞的走道,靠屋墙垒出夹墙,高半米余,作为放置日常杂物的台子用,有的人家将水槽引到外面,做饭和洗刷,走道内散发静谧的烟火气。

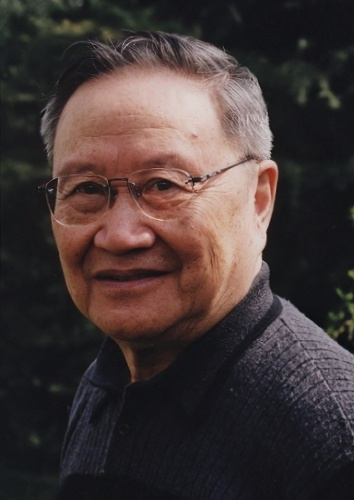

走廊顶部为木结构,由木廊柱支撑,廊柱和廊檐不饰雕刻,涂漆为大红颜色,突兀,醒目,稍有陈旧。楼梯与走廊连接处,由两根方形立柱虚设为门的造型,门楣为窄长的挡板,也刷了红漆,榫头外露。像张照片,也像一幅里院内的插画。约翰?伯格说:“照片是静止的,因为它停止了时间。素描或绘画是静止的,却是因为它包含了时间。”我不懂素描和绘画,所以举起相机,将它拍成照片,时间停止在那儿,被我看见,被我珍藏。

挪步至立柱中间,那虚设的门下,我便走进照片,也走进了绘画。它不再虚设,而是被填满。当我平视,我遥望远处高耸的楼宇,巨大的城市从现在赶往将来。当我俯视,我看到过去从门洞流进流出,流淌成记忆的河流。我仰望天空,天还是那个天,无论它是大的,还是小的,一样透明,一样朦胧,一样日夜轮转,四季更新。我闭上眼,恍惚坠入一个梦,一个被时光包裹的梦,一个不为人知的梦,甜蜜、温暖、忧伤。站立那儿的已不是我。

写于2017年

整理于2020年

作者简介:阿龙,高密人,生于1965年,大学新闻系毕业。山东省作家协会会员,山东省散文学会会员,高密市作协副主席。中国书籍出版社出版散文专著《老家三部曲》:包括短篇散文集《发现高密》、中短篇散文集《夷地良人》和长篇散文《五龙河》。单篇(组)散文、诗歌散见于全国各大报刊。获第四届风筝都文化奖,第二届齐鲁散文奖。

评论