同学的同学,姓车、汽车的车。不知什么时候开始,大家都叫他“大车”。一来是他长得就高,用“大”字描述恰如其分。二来他是学生干部,在班里和学校有足够的活跃度。记不清他是不是班长了,至少“大车”是身体棒、学习好、工作忙的好学生。

如果说“大车”的叫法是对人的雅称或是绰号,那么拉大车就带有某种特殊倾向。从小时候起,大人就会提醒——不好好学习、长大就得去拉大车。拉大车,是对从事繁重体力劳动的特指,是对小男孩说的。当吓唬小女孩时,忘记了是不是把不好好学习的后果说成是“上街捡破烂儿”。

街头等活儿的大车 网络图片

古往今来,读书的重要性在主流社会得到普遍认可,并体现出明晰的功利性特点。抛除对“功利”的褒贬分辨,单纯将其拆分为“功”和“利”二字而解释为“成功”和“利益”,即一己努力与八方协力达至成功、而获取成功后又给大众群体带来更大的利益,那么这种因果关系形成的功利效应,恐怕不会不被一个公平合理的有序社会所接受和推崇。

西镇老城区的“地排车道” 网络图片

拉大车的俗语在民间流行,可以从历史发展的脉络找见实证。岛城西镇地区多见的“地排车道”,就是专门为拉大车铺就的石板路。大车,大致与地排车的说法互通。马路边的两排石条与中间的碎石路,正好适合大车的宽度和人拉马驮的步履。石板道远比其他的路面结实平坦,如同火车跑在铁轨之上。如今尚能依稀可寻的石板路,成为见证历史演变的地标符号和探索城市发展的文化遗迹。

读书学习与长大拉车,两者之所以形成非此即彼的前后关联,很大程度取决社会共有的价值理念和对于身份地位的固有偏见。读书,是书香门第代代沿传的不二选择,同时它也是普罗大众改变命途的唯一抗争。不好好读书导致无奈的择业指向拉大车的境地,必然以出苦力作为付出的代价和对应的结果,以至这种共识发展到一定程度后,大多数人会以挣钱多、出力少、名声好、前途大等等,作为相当长的一段时期内,称心职业的评价标准。

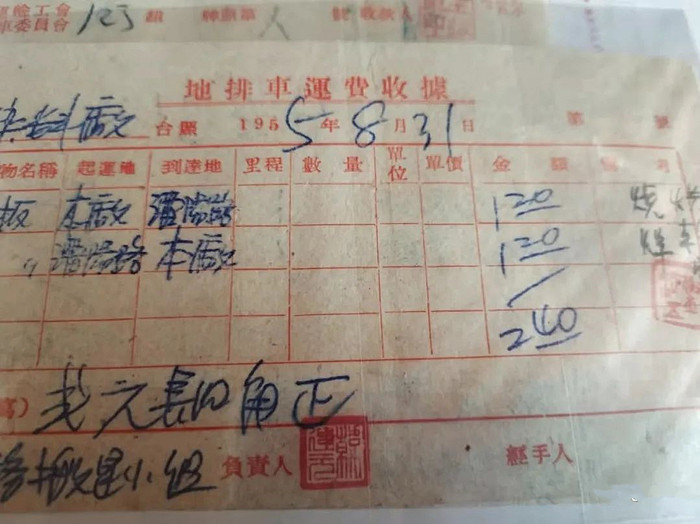

1955年的地排车运费收据 刘铁明收藏

小时候,家门口是一家菜店,经常会看到菜店的大车放在马路的街边。这种大车就是前端带车把的平板,两侧带胶皮的车轮。车宽一米多,车长差不多两米。车前和两侧带有铁环和拉带,车后还有带胶皮垫角的斜形长方体木块的落地支撑。光滑的两根车把,留下无数次双手磨拉的痕迹。等到遇有长时间停放在路边的大车,它定会招引调皮的孩童跳上去,或支撑起来、或前后压下。待欢乐嬉戏一番后,大车俨然扮作一回大号的儿童玩具。

每当以大车作为游戏的时候,孩子们决不会想到长大后,如果自己一辈子都在拉大车,那要多么恐惧和痛苦,甚至被人瞧不起、看不上。恰恰相反,以童眼观察的世界,拉大车的人至少得有足够大的气力,以便上坡拉得动、下坡撑得起,拉大车更要掌握独有的技能以及由此带来的做工的快乐和甜蜜。

我们的朋友,是否也拉大车 网络图片

长大后,终究还是没能去拉大车。不是作为独立个体的学习成绩的好坏所使,而是随着社会物质财富的改善和提高,单纯依靠人力的运输工具出现了根本性的变革。当然,如果单纯以体能作为拉大车的考核标准,依然如学习成绩的不合格。那是完全不足只靠一己之力胜任,达到掌控和拉起大车的基本技能和实践目标。从社会分工的角度来看,拉大车与其他职业相比,它们只有相互之间的表层之分而绝没有高低贵贱的性质差异。但这仅仅是纯粹的理论划分,它仍缺乏足够多的公平环境和共享机制来实施约束和展开评价。

一车蜂窝煤足够过一冬 网络图片

大众的日常生活,对于大车还有一种无声的需求。比如,大的动作是搬家运个大衣橱、五斗柜什么的,小到去煤店买上几百斤煤,大车称得上是最合适不过的工具。此时谁有办法搞到或借到一辆大车,也是不小的面子和能力。物质匮乏的时代,生产资料依旧处于短缺的境地。可支配和利用的大车资源,总是机会难找和数量有限。

后大车时代,迎来街边的“吧嗒吧”。软座的驾驶室,还有弧形的方向盘,又是孩子们乐于玩耍的一方处所。不过,不好好学习、长大开“吧嗒吧”的说法却始终没有被制造出来。也许人们对世事的感知和认同,随着各类新事物新思想的发展而在不断地更新和提高吧。

2022.3.23

张勇更多作品

世说文丛总索引