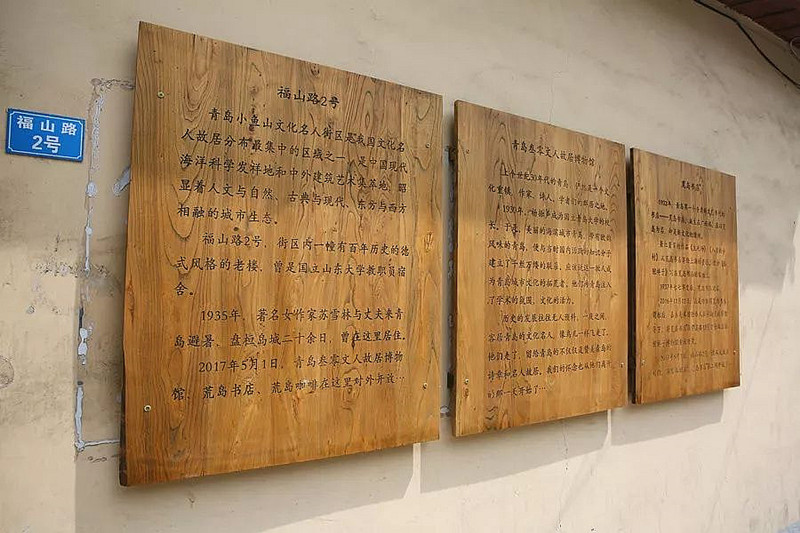

220路巴士离开齐河路公交站牌,驶去团岛,我也转身,由面对福山路3号瞬间面对了福山路2号,两个号码隔路对望,实际相距不足十步,历史的距离与我隔着八十余载。扭头再看,见苏雪林女士和康先生以及国立山东大学(1932年国立青岛大学更名为国立山东大学)教师周学普夫妇已坐车上,正左右前后赏玩山间隆起的景色。

车子移动,时快时慢,上下颠簸,远处的红瓦屋顶跟着跳跃,苏雪林女士笑声爽朗,一粒一粒由喉头朝外蹦,如汇泉湾盘旋的海鸥丢下的鸣叫。220路巴士沿福山路绕八关山而去,屁股突突突地冒着白烟,仿佛一张彩色照片,为现在进行时。苏女士坐马拉板车驾辕一侧,前躬上身,双手插在并拢的膝间,面向车前,像只烤虾,或因兴奋,嘴半张,一边的嘴角略高于另一边,咯咯地笑,更似直立而行的海马。海风阵阵,刮着凉爽,翻看她的齐耳短发,有几缕竟被捋成飘飞的直线,圆镜片后的杏眼因树影扑面,不时眯上又睁开,她不愿放过倏忽而逝的景致,尤其青岛的树和因它们聚拢的幻影。这张是黑白照片,马拉板车沿齐河路驶往太平山一带,走的是过去进行时。

那是1934年7月盛夏的一天。阳光的鞭子明亮如洗,一如从前和今朝,一根抽打220路巴士,一根抽打板车前奋蹄的马背,还有一根顺便抽打我的神经。周学普先生事先约好苏雪林女士,带她去游览太平山一个角落,一个极少游客光顾的偏僻清幽的小海角,因路程较远,他雇了巴士——一架马拉板车。“巴士”在山海间迂回,景随时移,然而汇泉浴场总能瞰视,移动的游人、车辆、飞鸟被一根根丝线牵扯,任汇泉湾捏于手中,拼力向四外飞溅,却不得挣脱,仿如繁星不得挣脱天幕。

苏女士忽然严肃起来,她发现了某个特别,某个她的智识中不存在的事物。她手指两匹低头卖力向前的动物,问周先生:“两匹马为何不同?”周先生一阵狡黠,讪讪道:“没何不同啊?”“明明不同,一匹耳大,一匹耳小。”“哦,没错,一匹为马,一匹非马。”“非马什么马?”“那要请教另一位先生:驴。”苏雪林女士恍然,嗔笑道:“原来周先生也非好人,但你周先生总归是人假不了,总比有的周先生非驴非马的好……”周学普先生赶紧以手遮嘴,呈呆痴状:“雪林姐指骡为马,性情中人,性情中人,哈哈……”苏雪林女士不再计较,莞尔凝视汇泉湾的碧水一荡一荡往海的深处去,却又有层层浪涛赶着往前来,挤出些波谷,茫茫中若有所思和所失。她记起几日前,一个半掩着的黄昏,康先生不愿同往,她只得一人步入万国公墓,在中山公园北那个小小山岗,在一根白色十字架前沉思良久,思考爱和生死、短暂和永恒。回福山路2号寓居的房间,苏女士写道:“我以为人死以后,顶好像红楼梦宝二爷所说,化成了一阵轻烟,风一吹,便散尽了。从此世界上再寻不见他的踪迹。”然而人人都想留下踪迹,在追求中不断幻灭,在幻灭中幻想永恒,就连脱尘的苏女士也不例外,不管有意无意,率性真性,她旅住青岛二十余日,为青岛留下十余万独特个性的文字,已无擦掉的可能。但这亦非永恒。之于永恒,一切短暂,包括文字和德行。加缪半玩笑半认真地道:“万物总有一天消亡。从天狗星的角度来看,歌德的作品一万年后将化为尘埃,他的姓氏将被遗忘。”一万年,实在太久,形同沉默。

我盯着福山路2号,一幢德国人试图永久使用的带尖顶塔楼的建筑,苏雪林女士称之为“古堡”,那二十余日,她由古堡进出,奔忙浏览青岛的名胜古迹。在青岛,旅与居,不易留下自己的脚印,一不留神,就踏入了别人的脚窝和名人的足迹。门开了,苏女士手拿面炸大虾(她在青岛的最爱),满面春风,迈上台阶,从我眼前走去等在路边的马车,我不由自主凝视她略微倾斜的嘴角——一种我欢喜的不对称造型——宝二爷初遇黛玉般呆了。她忸怩起来,羞涩着低了头,短发遮住半边脸,杏眼的余光瞥了瞥福山路3号。沈从文先生未出门散步。一年前他便离开了青岛。他们没能碰面。这是历史的错身。

写于2017年

整理于2020年

评论