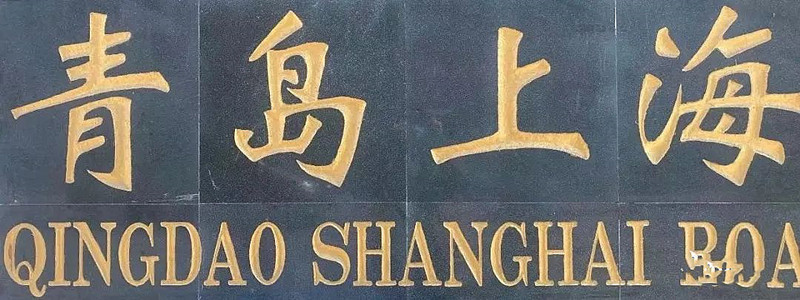

青岛与上海,在城市道路的命名规律方面高度相似。只不过上海太大,青岛太小,所以“大上海”与“小青岛”的称呼便流传至今。值得一提的是,别看上海的青岛路与青岛的青岛路差不多一样长,但青岛的上海路却比上海的青岛路长出四倍,且派生出一条两倍于上海青岛路的十字形的上海支路。

回想第一次去上海,是在那年的春末夏初。出差的行程是济南,但事毕后我并没有立即返青,而是独自南下。乘坐的是一趟宁波方向的列车到上海,这也是首次手持“无座”的火车票出行。

火车在济南停靠,已近晚上十点。夜间中途上车的乘客没有想象的那么多,好在还能找到空的座位。询问旁边乘客并确认没有人时,我便坐下来。车出济南,先是泰安,在此上车的人也没几个。旁边一位去终点站宁波的长者,看到我忐忑的样子,就告诉没有人来、就放心坐好了。言语的自信和肯定,感觉他是长年跑外、走南闯北的常客。

窗外一片漆黑,心绪直奔南国。经兖州、滕州出山东,抵徐州入江苏;经蚌埠进安徽,过长江到南京。一条京沪线,串起无数历史节点、想尽多少人间豪杰。到南京已是清晨,车过大桥时轧过铁轨的清脆声,让人回想津浦线的火车到达浦口后,还要轮渡过江的繁忙场景。不过那已是过眼烟云,一去不返了。

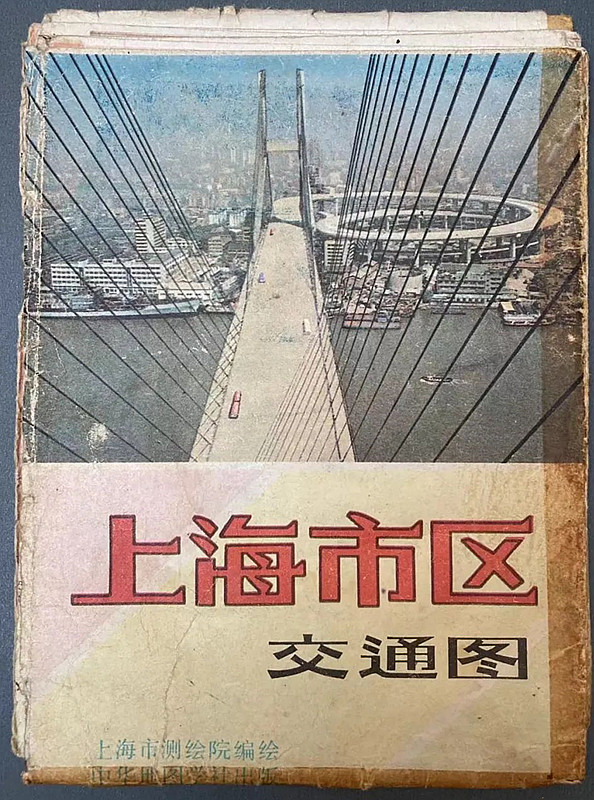

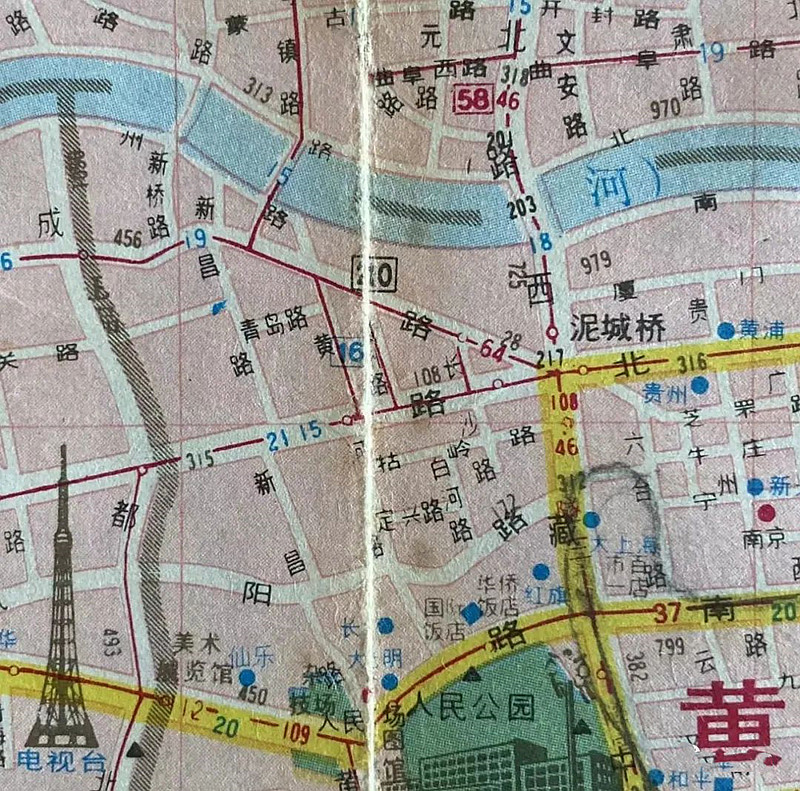

中午时分,到达上海。从北广场出站时,一群阿姨围上来介绍住宿。能感受到,这是全国各地火车站内外相同的一幕。热情的介绍无果后,便开始兜售手拿的一把地图。我掏出一块钱,买了份喊着要两块钱的《上海市区交通图》。因发现背面的标价就是壹元,所以对方接过钱不再强要。秋季再来上海时,带回这份地图陪伴,并由此发现上海的青岛路。而后便是秋后的一个周日,按图索骥到了现场。

上海的青岛路辟筑于上世纪初年,原为弹街路面,1914年以山东省地名的青岛命名,1960年改建成现在的沥青路面。青岛路东起黄河路,西至新昌路,全长183米,宽9.2米,其中车行道宽6.1米。

据了解,民国时期,青岛路两侧开设成衣、粮油、烟杂、医药、电料、印刷等小厂小店。现在的青岛路以居民区为主,门牌号码始自黄河路一端,左为单号、右为双号。道路北侧已在新世纪初年,拔地而起建有多栋公寓楼。南向一边,保留黄河路里弄建筑肌理的三层结构,但底部大多为开辟的各式临街经营的商铺。

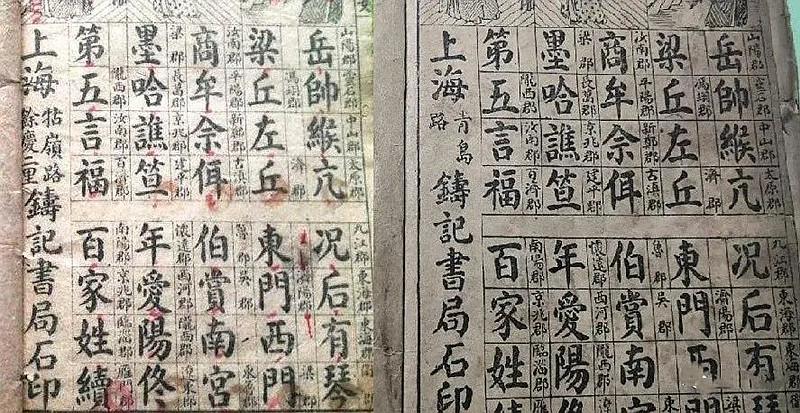

查找档案中的青岛路,发现宣统三年的1911年,赵伯棠创立的上海铸记书局是在这个区域。而从几册旧书的图片可见,铸记书局标有青岛路和牯岭路两处地址。青岛路是在18号,牯岭路是在余庆二里。分布在黄河路的东西两端,南北直线相差约三百米。两处地址的书局孰前孰后,有待再为核证。

书局设立于此,增添文化气息。1918年,新昌路和青岛路的路口,有一所坤范女子中学。1919年2月,青岛路设有附属同德医院。更有清末的慈善机构、广仁体善局,出现在后来青岛路4号的位置。它主要是施医药、衣、米等,还种牛痘。1935年,远东药厂在青岛路33号。1939年,青岛路27号还是一家大众医药服务社。

青岛路7号,是无数家小报的发源地。报纸的内容极大丰富,但是各自存在的时间都不长。其中包括1927年趣闻小报《笑报》,1928年恋爱婚姻小报《恋爱问题》,1929年《人生》《社会问题》《女朋友们》的社会小报以及同年《灵与肉》的黄色小报。1930年出现《同乐》婚姻小报,还有综合类的《上海红报》。

1937年12月至1940年6月,上海中报社在青岛路73号发行四开四版的日刊《生报》,算是在青岛路办报时间较长的机构。1938年的《上海苏州公报》《超报》,是在青岛路57号。

青岛路19号有一家电台。1933年3月登记的华兴电台,1941年12月被日军封闭。抗战胜利后,1946年拟恢复重播时又被电信局封闭。1948年10月,经国民政府国防部核准成为“中坚天声”军营电台。上海解放的当天,它由军管会新闻出版处广播室接管。

1948年,上海元富电工厂在青岛路71号创办,主要生产无线电零件、丝包电线、方棚、矽钢片、塑胶电线等。青岛路少有工厂存在,由此算是占了一席之地。

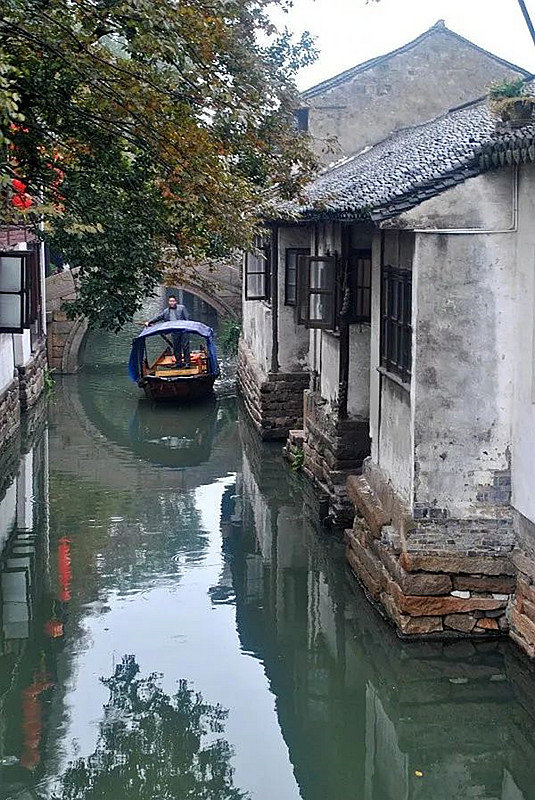

与青岛路临近的酱园弄,最早建于光绪二十五年(1899年),是特色老店张振新酱园所在地。1914年《上海市区域北市图》标有此弄,1920至1931年间又进行了翻造,是旧式石库门房屋,路面原先是弹街石。1937年,青岛路48弄的遂志里、60弄的尚勤里,都是砖木二层结构的房屋。这些特有的两层住宅,是上海老城区的独有标志。

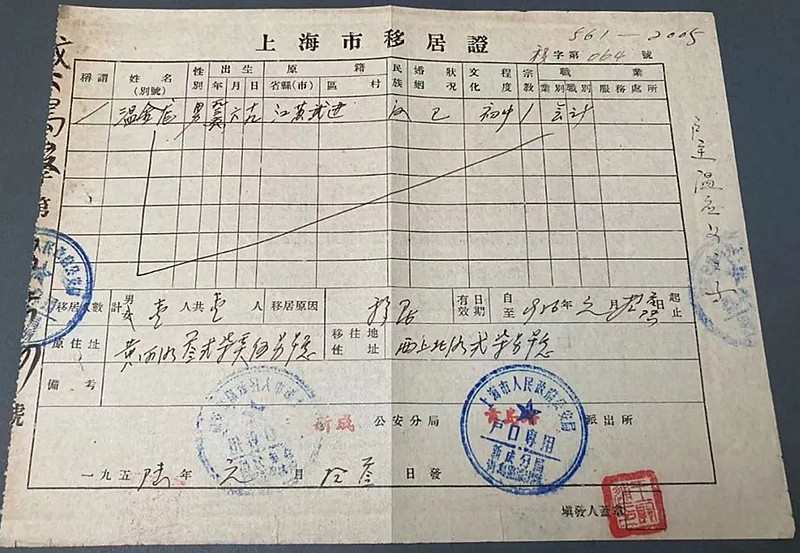

一枚收藏的旧纸,是1956年的“上海市移居证”。蓝色“户口专用”印章的“上海市人民政府公安局新成分局青岛路派出所”,就把青岛路与新成区联系起来。

据史料记载,1945年新成区在上海建立,称十一区,是取新闸路和成都北路的首字而得名的。建国后的1950年6月,新成区人民政府成立。1954年12月,新成区青岛路办事处建制,包括牯岭路等17个办事处在内。随后几年,街区和办事处的划分又有部分调整。1956年8月,青岛路办事处并入新成区长沙路办事处。至1960年,新城区正式撤销,原有的设置分别划入黄浦区和静安区。

短短的一条青岛路,不经意间发现曾经消失殆尽的新成区。不过还有一条青岛路是在闸北,是老上海大学的所在地。

最初的1922年10月,东南高等师范专科学校在上海闸北的青岛路青云坊(今青云路)创办,后东南高等师范改为上海大学。“五卅运动”期间的1925年7月,上海大学迁至青岛路(今青云路)师寿坊坚持办学。1927年改为青云路的青岛路与靠近新闸路的青岛路到底如何区分,还需仔细核查。同时,1924年创办的上海师范大学、春申大学,都曾在原来叫做青岛路的青云路。这让上海一地出现的两个青岛路,一时成为不小的疑惑。

之于上海之大,青岛已然很小。但有时,上海也会变得很小,因为这个世界仍是无限巨大

张勇更多作品

世说文丛总索引