2007年12月11日,是李鼎铭先生去世60周年纪念日。

66年前,当李鼎铭先生在陕甘宁边区第二届参议会上提出“精兵简政”的议案时,他也许没有想到,这一主张会对新中国的政体改革产生如此重大的影响。

在陕西省米脂县桃镇的李鼎铭故居中,陈列着李鼎铭生前生活和工作留下的大量遗物和资料,参观者从中可以了解到先生更多为人称道或鲜为人知的故事。

米脂一卧龙 银州一圣人

1881年,李鼎铭出生于陕北米脂县桃镇桃花峁。幼年受教于舅父杜良奎(杜聿明之父)家中,遍读经史子集,兼及医学经典著作,精通地理、数学、天文、气象,曾自造地理仪、天文盘,计算日月蚀。因学有所长,闻名乡里。

1903年,李鼎铭赴绥德应试,考为廪生。1913年,他被刚刚成立不久的国民政府委任为米脂县米东区区长。任区长期间,曾利用临水寺庙开办了米脂县第一所国民小学,并兼任校长。不久,学校被复古派封闭,李鼎铭便应聘在榆林中学任教。

1918年,李鼎铭辞去榆中教职,返回家乡,创办了桃镇国民高等小学,自任校长,一边教书,一边行医,远乡近邻们不仅有病找先生,遇到无法断清的纠葛与难场也去找他。

从事教育期间,李鼎铭治学严谨,培育出来的学生也是桃李满天下,其中不乏像李立果、郭洪涛、马明芳、张汉武这样的栋梁之材。也有像乔正明、杜聿德、任文明烈士这样的仁人志士,而他自己在北方民族历史研究方面的贡献亦得到学术界的肯定。

1923年,李鼎铭出任国民政府榆林道尹公署顾问兼科长,三年后辞去公职,回到米脂县城开办常春医馆,坐堂行医。此后十多年间,李鼎铭远离官场,不问仕途,一方面悬壶济世,另一方面热心于民间公益活动与慈善事业,以自己的威望与影响,为当地百姓造福排难,有乡邻送其“造福桑梓”的金字牌匾,更被当地百姓称颂为“米脂一卧龙,银州一圣人”。

1941年,中共进一步扩大抗日民族统一战线,加强民主政权建设,陕甘宁边区普遍实行“三三制”。李鼎铭作为中间派人士代表,于当年8月间选为米脂县参议会参议长、陕甘宁边区参议员。同年11月6日至21日,陕甘宁边区第二届参议会在延安新落成的参议会大礼堂举行。

对中共中央和边区政府来说,此次参议会召开的意义非同小可,历史上著名的“精兵简政”建言纳谏议政案,就发

生在这次会议期间。

茹旧含新识时务 知微见著见老成

抗战初期,边区政府和八路军、新四军的财政开支,大部分来源于国民政府调拨的每月60万军饷以及华侨,国际友人国内抗日团体与民主爱国人士的捐赠,外援占到边区经济总收入的50%到85%,抗战进入相持阶段后,特别是从1940年10月起,国民政府不仅完全停发军饷,而且调集重兵,对陕甘宁边区实行军事包围和经济封锁,断绝边区的-切外援,使得中共中央被迫从前线陆续调回军队,保卫边区,保卫党中央,边区党政军脱产人员迅速从1937年的14000人,猛增到1941年的72000人,财政支出负担骤然加重。同时,边区政府所辖区域原本地广人稀,经济落后,此时更是陷入难以维持的困境中,只能以加大税收,增征公购粮,发行国债等办法以解燃眉之急,因而加重了边区老百姓的负担。

陕甘宁边区第二届参议会就是在这一背景下召开的。毛泽东在会议开幕式的讲话中,号召共产党人要和党外人士实行民主合作,希望党外参议员本着知无不言,言无不尽的精神,对边区生存。发展与抗日救国大计提出意见和建议。

于是,李鼎铭联合另外10名参议员,联名向大会提交了主题为“实行精兵简政主义”的议案。李鼎铭在提案理由中阐述说:“军事政治之建立,必须以经济力量为基础。在今日人民困苦、资源薄弱之状况下,欲求不因经济枯竭而限制军政发展,亦不因军政发展而伤害经济命脉,唯有政府彻底计划经济,实行精兵简政主义,量入为出,制定预算,以求得相依相助,平衡发展之效果。”

会议期间,毛泽东在审阅大会提案时,看到被大会编为81号的“精兵简政”案后,便在案卷上批示:“这个办法很好,恰恰是改造我们的机关主义、官僚主义,形式主义的对症药。”

第二天,在大会讨论提案时,李鼎铭阐述完他的提案理由,毛泽东当场鼓掌并发言:“……在抗战初期,采取精兵主义自然是不对的。但现在情况不同了,全面抗战已经四五年了,人民经济有很大困难。而我们大机关不精干,又不适合今天的战争环境。教条主义就是不管环境变了,总是死啃不合时宜的条文……我们党是为人民服务的,不论谁提出的意见,只要对人民有好处,我们就照办。”

会上,大部分参议员也赞同这一提案,并以多数票通过了审查意见。李鼎铭当选本届参议会副参议长,后又经毛泽东提名,当选边区政府副主席,兼任边区政府审判委员会副委员长。

1941年12月,党中央向各抗日根据地发出了实行“精兵简政”的指示,“精兵简政”由此成为中共在抗日战争时期的十大政策之一,对坚持长期抗战,夺取最后胜利,起了重要的历史作用。

乐山乐水清如此 名相名医道自尊

就任边区副主席以后,李鼎铭举家迁往延安,并将老家的家产全部捐赠当地政府。毛泽东对此笑称,“你真是开明人士。”

在1941年和1946年连续两届担任边区副主席期间,李鼎铭为边区建设尽职尽责,提出并推行了许多富有创建性的政策建议。

1941年12月7日,在发表边区政府施政方针时,李鼎铭提出边区在刑事立法上应实行“轻刑主义”。在1946年11月1日边区政府委员会第二次会议上,李鼎铭提出了制定法令、赎买地主土地,实现耕者有其田的建议。边区政府依此公布了《陕甘宁边区政府征购地主土地条例》,并由李鼎铭主持实施边区土地改革。

忙于公务之余,李鼎铭还于1943年将自己多年来在中国哲学体系与民族传统研究方面的成果整理撰写成《中国哲学体系与民族传统概论》,他认为:“中国精深哲理与民族传统中含蓄一种伟大不拔的巨力,我们民族得之于此种精深哲理与真正传统则必兴,失之则必亡”、并提出应“首先使马列主义中国化,然后中国才能马列主义化”的观点。

针对当时边区几家医院多以西医为主,对传统中医不承认,中西医不合作的现象,毛泽东曾征求过李鼎铭的意见,李鼎铭提出了自己的主张,“中医科学化,西医中国化”。毛泽东对此大加赞赏,并在1944年5月24日延安大学开学典礼上的讲话中说:“不管是中医还是西医,目的都是治好病……把娃娃养大,把生病的人治好,中医我们奖励,西医我们也奖励。”后来,李鼎铭当选为陕甘宁边区中西药研究会的会长。

在边区任职期间,李鼎铭跟毛泽东、林伯渠、谢觉哉、徐特立等党和政府领导人建立了深厚的友谊,不仅在工作中精诚合作,私交也非常好。李鼎铭给大部分领导人都看过病,毛泽东多年的关节炎,也是服用李鼎铭开的四副中药后,得以治愈的。1945年,谢觉哉在他写的《赴李老鼎铭生日宴》诗中,称赞李鼎铭“乐山乐水清如此,名相名医道自尊。”

1947年3月,国民党军队重点进攻陕甘宁边区,年高体衰的李鼎铭随边区政府撤离延安,跋山涉水,转辗陕北,终因积劳成疾,突发脑溢血,于同年12月11日在边区临时政府所在地绥德县义合镇不幸逝世。中共中央西北局、陕甘宁边区政府召开了隆重的追悼大会,党中央, 毛泽东主席在唁电中对李鼎铭先生作出很高评价,号召人民对其功绩永志不忘。时任边区政府主席林伯渠题写了“爱国典范”的碑文。因在战时,李鼎铭的灵枢由家属送回原籍从简埋葬。

1959年11月,国家内务部报请国务院批准,陕西省人民委员会拨款修建了李鼎铭陵园。从那时起,每到李鼎铭先生逝世纪念日,这里都会举行肃穆简朴的纪念活动,远远近近自发而来的人们,在林伯渠题写的“爱国典范”碑铭的墓碑前,缅怀先生一生磊落、爱国为民的风范。

原载《新西部》2008年第一期

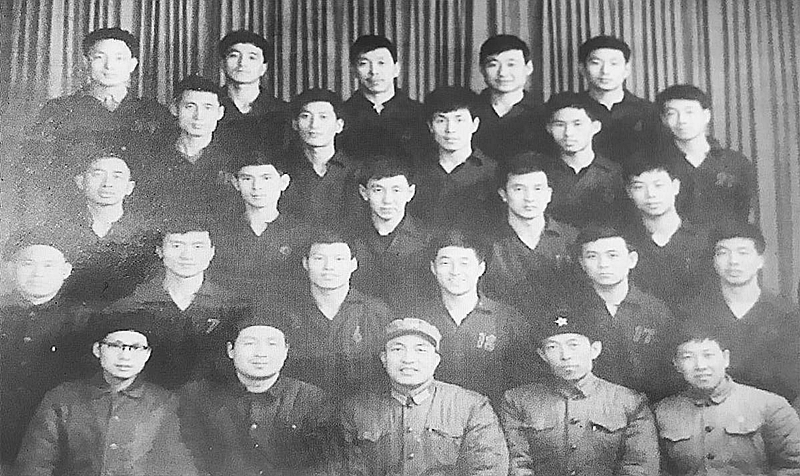

1941年,林伯渠(左二)、李鼎铭(左三)与陕甘宁边区二届一次参议会部分参议员合影

胡香更多作品

世说文丛总索引