从陕北高原到关中皇甫村,从《铜墙铁壁》到《创业史》,他以现实主义的创作风格和气势磅礴的劲健笔触,勾勒出新中国农村社会变革的历史画卷。一部反映一个时代的作品可以有历史局限性,可以有争议,但是,一个“终身保持心灵纯洁”的人,一个热爱事业胜过生命的人,他留给后世的精神力量,却是无限的。

“文学是愚人的事业,只有愿意为文学卖命的人,才能干这一行。”这是著名作家柳青生前说过的最著名的一句话。

一部《创业史》,奠定了柳青在中国当代文学史上的重要地位。转眼间,柳青离开这个世界已经整整30个春秋,但是他一生“为文学卖命”的精神,却成为陕西文学不断走向新高度的恒久推动力。

陕北汉子黄土根

柳青,原名刘蕴华,1916年7月2日出生在陕西省吴堡县寺沟村一户耕读之家。寺沟村位于绥德、佳县、吴堡三县交界处,像散落在黄土高原沟壑皱褶间的所有村庄一样,土地荒凉而炙热,却养育着一代代纯朴而不乏烈性的子民。从那里走出来的人,无论到哪里,大多数毕生都携带着那一片热土的性格烙印与精神因子,柳青和路遥,应该说是当代作家里面陕北精神的代表人物。

柳青的创作生涯与革命活动都始于学生时代。在西安读高中时,正值“一二九”学生爱国救亡运动的高潮,柳青担任校刊《救亡线》的编辑,并创作诗歌与散文。1936年,柳青加入中国共产党,以文学、文化宣传形式从事革命活动。同年,最早的一篇散文作品《待车》,发表于秋季号《中学生文艺季刊》上。“西安事变”后,柳青担任《西北文化日报》副刊编辑,并创作抗日题材的诗歌与杂文。

1938年5月,柳青被调回延安,先后担任陕甘宁边区文化协会干事、部队教育干事、新闻记者等职。在此期间,他出版了第一部短篇小说集《地雷》以他作为战地记者随军转战吕梁和太行山区时的见闻为素材,歌颂了抗日根据地民众积极支援前线踊跃参军、英勇抗战的革命精神,塑造了一批可歌可泣的农民和士兵形象。

1943年至1945年,柳青在米脂县担任乡文书工作,通过深入农村体验生活,他创作了第一部长篇小说《种谷记》(1947年出版)。作品通过描写王家沟农民围绕集体种谷而展开的斗争,真实地反映了不同阶层农民在互助合作生产过程中的思想动向,是解放区文学的一部代表性作品,其严谨,大气、扎实的现实主义创作风格初露端倪。

抗战胜利后,柳青奉命调往东北区工作,任大连大众书店主编。然而,突然割断了与家乡联系,离开了这片刚刚焕发起自己创作激情的热土,对柳青来说是一件痛苦的事情。这种比一般的思乡念家之情要强烈许多倍的心灵渴求,让身在异乡的他备受煎熬。他终究没能在东北长期工作并定居下来,而是于1946年7月,向上级提出调回陕北工作的请求。

请求虽然被批准,但是在解放战争初期,到处都是封锁线,要只身从大东北抵达大西北,那是一件九死一生的事情。柳青花了两年多的时间,越过沙漠与草原,穿过道道封锁线,终于于1948年10月回到陕北。

两年之后,柳青以沙家店战役中民工支援前线为背景,完成了他早期具有奠基性的重要作品,这就是长篇小说《铜墙铁壁》。

皇甫村里写巨著

《铜墙铁壁》的成功,是柳青创作风格趋于成熟与稳定的标志。

1949年后,柳青调往北京,任《中国青年报》编委、副刊主编。但是,为了创作,他还是希望能够回到他所熟悉并热爱的农村去生活。1952年,柳青离开北京,回到陕西,担任长安县县委副书记。

但是,柳青不住县城,不坐办公室,而是带着全家人,落户长安县王曲乡皇甫村,像一个真正的普通农民一样,住进由一座破庙改建的农家庭院里,这一住就是14年。

在皇甫村,柳青冬穿对襟布棉袄,夏穿布汗衫,留短胡子,戴眼镜,有时也戴瓜皮帽,总是笑呵呵地在田间地头、集镇村巷、农家炕头,兴趣盎然地听人遍闲传,大家都知道他是“柳书记”,却极少有人知道他是大作家。

而柳青正是在这细细的观察和深深的沉浸之中,孕育和架构着他的皇皇巨制《创业史》。

14年间,柳青除了县里通知必须要参加的会议,和因为哮喘病而必须在每年5月麦子扬花时外出躲避花粉外,大多时候都住在村子里。

从外面看上去,柳青更像是一个淳朴厚道的小学教师,生活简朴又单调,然而,在他的心中,却装着一个波澜壮阔、丰富多采的世界。在他素壁四面的简陋屋子里,最多的家当就是书。涂光群先生在他的《五十年文坛亲历记》中回忆,柳青去全是书,他不仅踏实他的《五十年文坛亲历记》中回忆,柳青家的屋子,一眼看去全是书,他不仅踏实而忠实地观察和记录生活,更勤于读书,勤于思考,物质生活淡泊而简朴,内心世界宽广而富有。对他所热爱的文学事业,有着赤子般的忠诚,和毕生都饱满的激情与奉献精神。

柳青也说过,一个作家,必须坚守高尚的情操,“终身保持心灵的纯洁”不投机不取巧,不追名不逐利,才有可能写出真的美的作品。他还说“作家要把六十年作为一个单元”。

1956年,柳青出版了他的散文特写集《皇甫村三年》,这是一种素材上的积累。1959年,他出版了中篇小说《恨透铁——1957年纪事》,同年《创业史》第一部开始在《延河》杂志连载。1960年,《创业史》单行本出版。

《创业史》的完成,奠定了柳青在中国当代文学史上的地位。作品成功地塑造了梁生宝,梁三老汉郭世富、郭士杰、郭振山等一批鲜活的艺术形象,以梁生宝互助组的发展历史为线索,通过对蛤蟆滩众生相的描写,展示出我国农业合作化的历史风貌和农民群众精神世界的巨变。作品结构宏伟,气势磅礴,语言质朴,充分体现了柳青雄浑,劲健的艺术风格。《创业史》出版后,还先后被译成英、日、德、西班牙等多种文字,享誉国际文坛。

接着,柳青开始创作《创业史》第二部上卷,并制订了宏伟的创作计划,要将《创业史》写到四部,使其成为忠实反映农村社会变革的历史画卷。

然而,事情总是不能如人愿。就在柳青再次投入创作的时候,“文革”开始了。

事半人在心未灰

“文革”一开始,柳青就被人从皇甫村带到西安,接受批判与改造,无法进行创作。对柳青来说,这种精神上的磨难比肉体上的摧残更让他痛苦。

1968年10月,柳青怀抱一线希望,给工宣队写了一首诗,表达自己渴望回到皇甫村的心情:“落户皇甫十四载,事半人在心未灰;堆中蜷曲日如年,盼望大哥放我回!”其殷殷之心,哀哀之情,让人至今读之都止不住心痛。不难想象,柳青此时所经受的内心煎熬,比当年渴望从东北回到故乡的心情要强烈得多。他说,“自信为了人民,绝无私念,更无其他意图。因为我没有完成写作计划以外的任何目的。”然而,他的这份几近哀告的申请却未获批准。

动乱岁月不仅使柳青失去了自由,失去了创作的权利,还失去了最亲的亲人。在柳青接受批判期间,他的妻子马葳因不堪凌辱,投井自尽。柳青曾悲愤地说:“马葳一走,好比抽了我的筋我已经家破人亡了!”

然而,即便如此,柳青仍然坚守着自己“为文学卖命”的誓言,于1977年完成出版了《创业史》第二部上卷。

柳青一直患有严重的哮喘病,身上经常装着治疗哮喘病的喷喉剂。从1972年起,由于身心备受摧残,柳青的病情愈来愈重,常常需要住院治疗。1973年,柳青在北京住院期间,周总理特意托人捎话给他,“希望把病治好,把《创业史》四部写完,准备到日本访问”。1978年5月,柳青病情再次加重。躺在北京朝阳医院的病榻上,柳青一边靠氧气瓶维持着极度虚弱的生命,一边以强大的意志力口授修改《创业史》第二部下卷。当年6月13日,柳青在北京溘然长逝,终年62岁。一年后,《创业史》第二部下卷出版。然而,柳青终究还是留下遗憾,没能如愿完成《创业史》的全部创作计划。

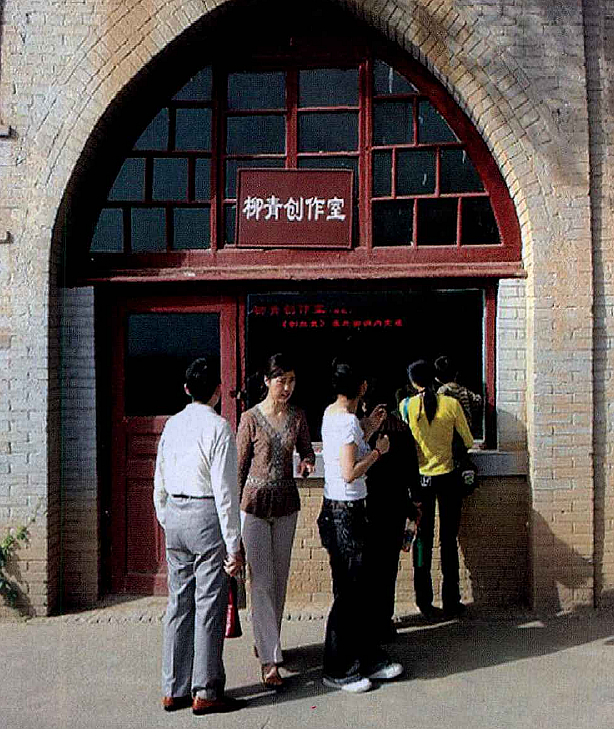

柳青纪念馆

春风到处说柳青

1982年,柳青去世4年后,诗人贺敬之来到皇甫村为柳青扫墓,聆听了梁生宝的原型王家斌谈柳青的“创业史”,感慨万千之余,诗人留下了这样的诗句:“床前墓前恍如梦,家斌泪眼指影踪,父老心中根千尺,春风到处说柳青。”

毫无疑问,皇甫村的14年,不仅是柳青文学创作的黄金时期,也是他人生度过的最快乐的一段时光。他与当地百姓亲密相处,感情深厚,并尽自己所能为乡亲们排忧解难。《创业史》第一部出版后,他得到1.6万元的稿费,但他自己一分没动,全部捐给王曲公社。他说,“我有工资,不需要这些钱,让它给社员办些有益的事吧。”

1961年,当地的牲畜因管理不善大量死亡,柳青与饲养员座谈,在调查研究的基础上,写出《耕畜饲养管理三字经》,交饲养员、干部及群众讨论后油印下发,长安县政府还将其印成插图小册子,发给全县饲养员。

1969年元旦,正在苦难中挣扎的柳青曾回过一次皇甫村,他站在神禾塬上感慨地说,“这里的一草一木,连同每一块土疙瘩都是我熟悉的。”

柳青去世后,他的骨灰一半埋在了八宝山,一半埋在了皇甫村所在的神禾塬。他终于回到了自己热爱的这片土地,而且永远不会再离开。

从那以后,每当柳色青青,春意盎然的清明时节,都会有很多人登上神禾塬,为这位皇甫村的特殊“村民”献上一束素净的鲜花。

一部反映一个时代现实社会生活的宏大作品,可以有历史的局限性,可以有争议,但是一个“终身保持心灵纯洁”的人,一个热爱事业胜过生命的人,他留给后世的精神力量,却是无限的。柳青作品的现实主义风格对陕西文坛的影响力最为明显,从路遥到陈忠实等一批陕西知名作家的作品中,都不难找到柳青的影子。而这些作家在自己的创作谈中,也多以崇敬的心情,谈及柳青对自己创作道路的深厚影响。

两年前,在柳青诞辰90周年的纪念活动中,陕西省作协、西安市文联等单位联合设立了柳青文学奖;同时,西安市长安区又在西部大学城建成了柳青广场在常宁宫建起了柳青纪念馆:去年,陈忠实、贾平凹等人又发起成立了柳青文学研究会……

这一系列纪念活动,都是为了传承和弘扬柳青献身文学事业的“愚人精神”。这种精神,在物欲横流的当今时代,更加显得珍贵。正如陈忠实所说,“无论作为一个作家,无论作为一个人,柳青的艺术品格和人格精神,都具有警示意义;对于复杂的现实生活,他的思想和人格更有一种启示性的意义。对作家的怀念也是对文学的怀念,是对社会精神的一种怀念。”

原载《新西部》2008年第五期

胡香更多作品

世说文丛总索引