寒山寺

不敢去寒山寺,

怕惊扰夜泊枫桥的故人,滋生闲愁,

在枫桥镇,我支起缝补的摊子,

为专诸巷和桃花坞飞来的蝴蝶修钉鞋掌,

它们的彩衣在十二月已经破损,需要缝合。

我要为七里山塘街准备零碎的补丁,

方便经年起落的是非坐下安歇。

住在寺院对面,缝补四季衣裳。

偶尔停下,听一听寒山寺的钟响,

看一眼四方水路云集的繁华。

可是连续数个冬天,蝴蝶遗骸特别多。

黑鸦们耐不住寒冷,

飞经汉室和盛唐,在灵岩山稍事休整,

去往寒山寺钟楼聚集。

它们衣装整齐,目光笃定,

举手投足如饱学之士。

寒鸦们在乌啼村和渔火村采集民风,

回月落桥,或江枫桥借落日取暖。

姑苏城内外的漫天霜雪,人情世故,

被它们看了个一清二楚。

叽叽喳喳,它们讨论月亮,

认为那里一定是块清净之地。

只不知再飞越几个朝代才能抵达。

寒霜从虎丘塔向枫桥逼近。

满载大米、棉花、柴草和磁器的货船停靠,

一甏一甏的老酒抵御冰冷。

枯槁的荷梗搓手、跺脚,

招呼藻和藓躲进水底,这个冬天不再露面。

补好的棉衣,放在寒山手上,

今年恰好一百零八个补丁,

几乎每年都在增加。但辞去旧岁的钟声,

年年重复只击打一百零八下。

今年我要仔细地数,从第一声到最后一声,

数准这个数字。我已经数了很多年。

已经很晚,我赶往月落桥,

为桥洞越来越宽的裂缝打上补丁,

我准备了纱缎、赤金和珍珠,

从上方山采来槭树的红,

为月落桥嵌入永固的风景。

饱经风霜的等待正念一艘船的名字。

寒山寺的钟声响了,

像补丁,敲打时间的骨节,

传送闷闷的回声。这是怎样的画卷啊!

月亮隐去身影,只留数颗寒星,

拾得敲击大钟一声紧似一声,

在枫桥合掌的寒山,袈裟鼓满长风,

那只有月落桥叫得出名字的画船,

犹犹豫豫驶来了江南——

想枫桥夜泊的唐人,伫立舱头,

随手写下几行字,

便让淤积水乡的离愁别怨,

席卷了苏州城。

终于,寒山寺不再只有钟声,

也不再只有一本正经,它染上俗世恩怨。

棹舟归里的人们再绕不开枫桥登岸。

林家的女子感染了雨巷的毛病,

她离得开苏州城,却走不出离愁。

谁还找一个丁香一样地结着愁怨的姑娘?

此地只剩我缝补她蝴蝶一样的衣裳。

我缝补的手艺,没有失传。

它在一曲评弹里经常被传唱,

旧书摊上有人阅读。

山塘街的藻和藓时常爬出,

向我展示新的嫁妆。

当我寒冷,枫叶便敲击我肩头。

沧浪亭

路径寻常,阶除脱俗。莲生袜底,步出个中来;翠拾林深,春从何处是。

——《园冶》

多么熟悉的雨巷,

陌生仅仅瞬间的事。

无眠的星斗点亮记忆,

空间打开了,

绵延的昨天和此刻重叠沧浪亭北部。

一座旧石桥,

展示驻留之上的日复一日。

追逐的尘世之爱,

难以言传的宁静和梦境,

让荷花无与伦比的轮廓勾勒。

不能替代的光影,

由温柔的树木环抱。

只能用叙述怀念的烟雨,

从过去或更远的江南,

一个庭院中藕荷色的背影,

返回我面前。

它在高处建亭。

它从大自然借来四只高高翘起的檐角。

它不拒绝世俗烟火。

它用两对灵活的翅膀向世外张望。

它不发表正见和偏见。

假如不回去记忆,

也就没有失落,

或者,固执地抱紧昨天,

便会停止衰老?

可是总有什么,风一般掠过葑溪,

我甚至还没想好如何开始,

傍晚便占据了百转千回的游廊,

如藤萝窥听矮墙的梦呓,

郁郁寡欢的群山,

在每一个日出日落之后,

愈加空旷,沉寂。

它不后退,也不前进。

任人间冷暖风雨沧桑在体内四分五裂。

它用缄默整理、隐藏、消化千余年结痂的不幸。

那比任意一个朝代不幸的总和有过之无不及。

如今,一段距离将被固守,

虚化为世俗。

时间在空间里丧失,

被搁置在江南的背景上。

沧浪亭的每个转角,

至少存在两个不同的方向。

只可用背影遥望背影,

用空间喂养时间。

它抱一本中庸,不阅读,也不丢弃。

它看一尾红色的金鱼向一尾花斑点金鱼调情。

它不抱怨荷叶斜下身遮挡了等待一天想看到的事情。

这里依然有美丽的景亭,

风篁长笛,流水鸣琴,

我结下的缘分,

还在印心石屋红木茶几上圆润。

云随时变换颜色,

花次第盛开,

葑溪环绕一圈后还将再绕一圈。

那位评弹艺人,

扛着他的老三弦,

一路清着嗓子,

跑来翠玲珑。

它把天道放在樟里,竹里也有。

四季更迭的花朵它也在它们的蕊中撒上一些。

那些流水,它用手抚平,其中尽是自然之光。

而时常光顾的风雨,在它的额角流淌,饱尝时间的尘埃。

我知道这里的因与果,

可以在同一块石头上摸到。

一场风雨,足以成就和终结爱情。

水巷的两端,都是开始。

那些结束在观鱼处的快乐,

在绕过观山楼时又会回来。

历史被一次次修改,

合上,翻开还是历史。

已埋葬的化为泥土的掌故,

被一簇簇经过的人,

守候这里的人,

用口头传送。

它把“隐”存放通往它内部的桥,但不会高于桥面。

它在回廊的转弯处微笑,但不笑出声。

它建“濠上观”高出水面,仅高出一点点。

它费尽心机修筑山川,一座一座,古朴苍翠。

你只需来到它面前,便可一目了然,阅尽全部。

水街

凝视时间与水汇成之河,切记:时间乃另一条河。

须知,我们像河一样流逝。我们的面孔像水一样消失。

——博尔赫斯

现在,水街不是一个字一个字,

而是一行行,从我心的源头,

捡起固有的节奏和隐喻生命的音律,

淌过不竭的江南山水,

在我冥想的一年或一天结束的时刻,

简洁如一次跳动,从我过去的眼神中。

行走之上的万物之灵,脚步轻软。

浩劫中失落的语汇,保留失聪的模样。

画舫残破,自远古来,一盏夜色,终未耗尽。

岸边的格子房,移形换影,依然在结局里端坐。

离愁别绪,缝缝补补,总是穿琼花般的衣衫。

而竹子啊,被砍去多少节?

流水呢,又瘦了几斤?

水下的棺木,在它们的朝廷永逝!

站起来说话的,是洗换了灵魂的旧人?

我可否在卧水的老宅,与故旧告别?

终于在它平滑的肩膀,看到月亮;

这陶罐,立在水底,却不能被水填满。

那片由光影隔断的距离,只有记忆前去丈量,却难以缩短。

一只举着的手与另岸的手,如同开在两根枝条的花朵,拒绝相握。

后尘摇啊摇,追去前尘。

在明亮如镜的水面,

谁持续唱休恋逝水……早悟兰因——

汗渍绘就碎花蓝衫,啊得橹又穿过一道落魄的城门。

往来匆匆,这版画的城内,我如魅影。

从懵懂无知到老成持重,要历经怎样的喧哗?

多少水,屈从于形制,被肢解切割而茫然于宿命,

多少人,怀抱风干的魂灵,择水而居。

大地磨砺的镜面,供日月、晨昏、万物穿行。

江南的故事,倒骑牛背,让牧牛童儿握横笛吹颂。

水的书籍,因为流动而被阅读,

因为阅读而成为流动的风景,

因为风景被两岸的情怀重新传阅,

宛如岸边无穷无尽的门虚掩着纪念的黄昏,

垂下金黄的、原始的、藤蔓般交织如迷的诗句。

它躺着,成为街道,成为历史。

江南的水街,经常给我一张脸,

这张来自春秋年代古朴的脸年轻而富含魅力,

有时它躲在类似觅渡桥的桥洞,

由于季节的饱满而成为半圆形,并从自己的镜中寻回另一半。

有时它跑进居水人家烧箕多层的身体,

让自己魔幻般变为笔墨纸砚的脸,并愿意充当秀才们的美食。

现在我看到它向我呈现一张房子的脸,

被泽国的丫头们画在地面,变为她们跳进跳出的游戏。

突然间会看诀别的落日,置身不期而遇的雨季,

这时候我需要呼唤存在于我世界之外的光明。

呼唤残星冷月掩埋汩汩流淌的时钟,

呼唤一朵梅花盛开在梅雨之前;

呼唤我从未相遇的爱人站在我身边,

神奇地点亮庭院上方我一直悬挂的灯盏。

在这节诗句里,她为我,

穿粉色中衣,绿裤和软底绣鞋,

于模糊中轻启硬木后门,

淘米萝的米散发另一时代的清幽,

她再次走下沉睡多年的踏渡径,

一步步从淡忘接近永无止息的流逝,

水街的潮气在江南的台阶濡湿她凝望的躯体

葑溪横街

今年的水,会不会比往年大些?

如果漫过第六或第七阶踏渡,

我就回来了。在葑溪镇,

站上第五个踏渡,

只要伸手,便会握住一个雨季的流水,

如握住扭动并灼热的肉体,

开遍泛滥的桃花,

注定一泻千里。

我不会带来更多的雨。

那应该是六月,雨季已过。

五月的一切已冲洗干净,

徐公桥和红板桥一天比一天洁净。

横街上,门窗和梁椽向我投射古老的阴影,

荒废的水井也展现了它的深不可测,

如日月的脸,废弛并从容。

横街有一张脸,

我从它的皱褶,凝视过沧桑;

甚至,沧桑也有一张脸,

用饱满的唇亲吻过我的前额。

我的脸,被隐约在落地花格窗后面,

一会是黎明一会是日落。

短暂的繁华是张永恒的脸,

平淡的镜子映照不息的流年。

我穿过木裙板和花栏杆,

等待格子窗忽然开启,

我期待的脸应该有琼花白,含羞眼。

银饰的纤手伸在窗外……

这只曾探到“姑苏繁华图”的手,

摘下倾尽绚烂的红桃绿柳,

化为乌有的高山厚水和古旧人物,

摘下难以下咽的招牌和沽酒的航船,

骑着人的马和官窑瓷器,

也摘下乐土和翠袖,

从寂寞的绣帕,摘下她自己。

也许我便是那骑着人的马,

用远古的脚力,

让夜色与神秘汇合。

我走过千余个门廊和檐角,

走过郎朗星月与石板横街,

隐去所有声音,

只为让梦酣睡异乡。

我在梦乡涂鸦,宛如能工巧匠

为横街修缮房屋,

梁架设计为穿斗式,并用瓜柱连接,

门楣和窗棂用细雕与花格,

落地长窗足够高足够宽,

时间在这里不会拥挤,

春天的香味和秋天的颜色,一样宁静。

可以观望的庭院,被星星照料,

四个季节一个不缺,

长凳收藏你侧卧的身影。

可是我能回忆的事情毕竟太少,

或许只像一个日暮,在桥头下落,

我在水埠,弯腰取水,

没有人看见我站在这个时辰,

没有一滴水记住我,水中没有容颜。

像花朵还没记住自己的样子便已凋谢。

那个隐喻开始的巷口,

成为人来人往的终点。

不是我们离开巷口,

是巷口离弃了我们。

我们在那儿拥吻的昨天呢?

一颗星星下,

蔷薇花小心翼翼爬过墙头……

今年的雨水,比往年的小,

十级踏渡径在我的后院睡着了,

它们习惯枕着水现在只能枕着自己,

于是它们互相枕着进入睡眠。

虚掩的门没人拉开或关上,

我离开时记得是关好的,

如今被打开了我搞不清原因,

也许我从来不曾关上过它,

那个关门的动作是我一直想做的事情,

事实是门一直开着……

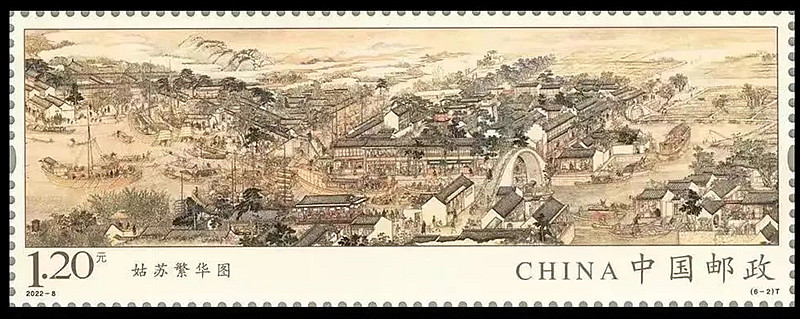

姑苏繁华图

这年桃花,色彩逼真,开得端艳。

路边、桥上、岸畔、水中画舫,

与桃花的距离恒定。

所有与它们亲近的事都已叫停,

包括仰首驻足的文墨骚客,

只可远观而不能近前。

四月在花瓣里抱成一簇;

五月未获许可,不得通过。

画家的律法简明扼要:

凡桃花者,不凋零,不结果,

自然也不得犯桃花劫。

终获郊游的小姐,

穿红衫绿裤,

她不骑马,不坐轿,

挎个竹编的提篮,

学垂地的柳枝,

扭一扭,摇三摇。

早已日过三竿,

却怎么也踏不上眼前的万年桥,

眼睁睁满竹篮栀子花,

被三百年风风雨雨,吹着开,散着落。

那个买折扇的,

已经来过,还是走了?

柜台后三个穿长衫的老板,

也许是伙计?向同一方向伸长脖子,

像一把展开的扇子,

巴巴地等不曾出现的生意。

我说买折扇,

最好两面都画着江南;

他们看也不看我一眼,

手指一段巧妙的距离。

抓药的先生一大早出的门,

郎中昨夜开的药方,揣入袖口。

我看他挤在戏台第一排,听得入迷,

如果有机会,或许上台唱几句?

他脑袋摇晃着,不曾停止;

夫人的病,他说不打紧,

天黑之前不会再生新的毛病,

郎中既承诺药到病除,

便不是要命的大病。

可是日落之际,

匆忙回城的人流,

没人见到他的行踪。

于是,看不见的一切,

都值得推敲和尊重。

比如太阳的照耀,

一定是从四个甚至更多方向,

因为,在固定时刻的固定时空,

所有的山、房屋、树木、船帆以及人群,

都没了影子。如影随形在这里是个谬误。

或者正好反过来,我们眼见的事实骗过我们,

那些直直站立在我们面前的正是阴影本身。

金银店铺的抽屉没有金和玉。

侧向我们的房子内没有生命,不能居住。

鱼篓没有鱼。

端着的酒杯没有酒。

唱戏的只是张大嘴巴,却无戏词。

跪在地上竖着耳朵听圣谕的什么也没听到。

马从姑苏台一口气跑到金门不气喘。

精致的小人物挑的是两只大大的空桶,

却累得弯下了腰身,

因为无论过去多少岁月,

他不得移动半步。

其实我们冤枉了画家,

鱼就在背篓里,还活着,

背鱼篓的伙计跑在回饭庄的路上,

不用担心错过吃鱼的时刻。

酒也是有的,

一艘正在靠岸的船载满陈酿,

我们只需明白那是一小截距离,

可喝一口酒却要消耗漫长时光。

有把折扇画过我要的江南,

三个出神的伙计在同时沉思默想:

这折扇终究躺在第几层抽屉?

费思量的是那顶四人抬的花轿,

里面是否坐着迷人的新娘?

至少,山塘街的几千号人想看看她,

食肆茶寮的闲杂人等探出身子,

像遇见多年未见的光景。

可是轿帘垂着,密不透风,

只有鸣锣的催促赶路,

春光撩人啊,无人让道,

轿子挤一挤,晃一晃,停一停,

不知多少日子才离得开七里长街。

此时也许花轿本是空的,从一开始,

叛逆的新娘便骑了马,选择另一条小路,

早早会了等候的新郎。

什么是永恒?

画家给了我们明示:

看看那些望东望西的人就知道,

我们千百年伸头缩脑什么都没改变。

可是一万两千人最终去了何处?

他们甚至无法留下姓名。

河把大地分成两岸,

我们看不到水,也寻不见光,

自古及今,一成不变地流淌。

山站在远处,长高或下陷了几寸?

没有关系,它始终用高度回应海面。

四百条船去了北方还是南方?

两千间房屋和五十座桥梁还剩多少?

才两百五十年,它们被推倒过多少次?

普天之下,莫非王土?

人,万物之灵?

虎丘塔前仰后合,笑歪身子。

灵岩山麓,峰岩和鸣,

松涛竹韵,辰光匝地。

一盘围棋,眼看局面就要分明,

鹤发童颜的老者举起终局的黑子,

停滞半空,三百余年都没落定。

忽听得身旁的老松,一枚坚果坠地,

起起落落滚去了汉唐。

《姑苏繁华图》又名《盛世滋生图》,清画家徐扬绘制于乾隆二十四年(1759年)。画卷长1225厘米,宽35.8厘米,描绘了苏州城郊百里风景和街市繁华。全画各色人物12000余人,房屋2140余栋,桥梁50余座,货船400余只。形象地展示了山川、城郭、街巷、桥梁、河道、码头、寺院、庙坛、衙署、民居、店面,有舟楫、学塾、戏台、招牌,还有婚娶、宴饮、雅集、授业、科考、出巡、演艺、田作、买卖、渔罟、造屋以及命相、测字、化缘等场面。

(待续)

评论