从发现病情到父亲去世仅仅十三天。那是那年最为炎热的夏季。我刚好领到初次走向工作岗位的第一次薪水。之前,我幻想过许多回要用第一次的薪水给父亲买点什么礼物。可是因为父亲的病,母亲先前就交代说:你父亲什么都不能吃了,你也什么都别买,我们家乡的风俗,父母的寿衣是女儿定做的,你就出这份钱吧……

那一刻我心如刀绞。我的第一次薪水,却是为父亲添置入殓的寿衣!我还天真地幻想着医生关于父亲最多只有半个月的话并不灵验的,父亲至少还能活上几个月或者半年或者更久。

父亲最后的日子昼夜都是在痛苦的呻吟中过来的。那些天,时间的昼夜,气温的酷热在我们都失了感觉。最后那两天,父亲的病情严重恶化,中途吐了无数次,都是带着黑色的大滩的血。父亲每呕吐一次,便感觉一把千斤的巨锤在我心上狠命锤了一下。每个人都睁着熬红的眼,对父亲的剧烈疼痛却只能无助地咬着牙,提供不了丝毫救助。

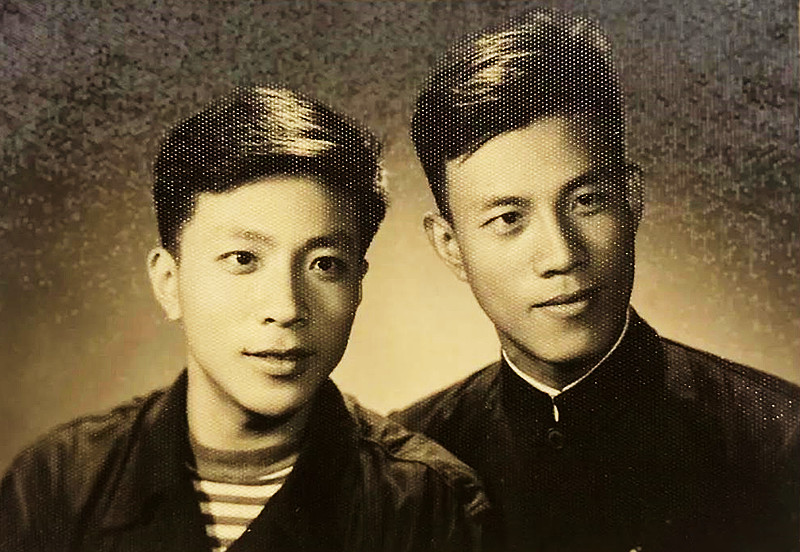

母亲一直都犹豫着没敢告诉父亲,他这次的病比任何一次都严重——是的,父亲的一生,都是在病痛中过来的——风湿性关节炎、骨质增生、结石陪伴了父亲大半辈子,到最后又被可怕的癌纠缠上。人们都说谈虎色变,可是自父亲病逝以后直到至今我每每害怕听到“癌”那个字。

也许在得知真实的病情之前的那一刻,躺在床上已枯瘦如柴的父亲在心里都有些怨母亲的,明明没有医治康复,却生生从医院回到了老家。村里的医生赶来给父亲打下最后一次止疼针并说出真相的时候,父亲停顿了一会,目光望望母亲,又望望我。父亲的眼神里充满了孩子似的求证:“这是真的?”母亲说:“你那么聪明的人,怎就没想到会是这个病呢?如果能治好,怎么会不舍花钱给你治呢?”父亲良久无言。接下来父亲只求速死。病逝的前一天,趁了我们稍未留意的时候,父亲甚至抓过给他擦脸的毛巾就去勒自己的脖子——他太疼了,他疼痛了一生了,他需要早早的永久的休息。母亲问他可有什么话留给我们。他只是摇摇头,剧痛的折磨让本来就不善言辞的父亲什么都无从去考虑。

最后那天清晨,在经受了一整晚剧烈疼痛的父亲有一瞬忽然从躺着的床上坐起身来,然后笑着向一旁的我说:好了,不疼了。现在不疼了。——那是我看见的父亲生命里的最后的笑。父亲那瞬的笑是那样和蔼可亲。那是他平常生活里惯见的笑。早便听得人在临死之前有回光返照一说,可那刻我并没有意识到。在父亲最后的那些日子,真正只有那一瞬不疼了——但很快,那短暂的几秒过后,父亲又恢复了之前痛苦的呻吟。

母亲让我抓紧时间渡河去隔岸的镇上买黄纸来——那是家乡的风俗,人死之后是须烧纸的。老家偏僻,买点什么都要渡河。弟弟还在赶回家的路上,那些亲友还在赶过来的路上,家里没有别的人,只有我去。——我真的不想去,我预感到父亲不行了,我怕一离开会赶不上为父亲送终。没有办法,我硬着头皮离开,我的双腿走得像飞一样快,心急得仿似要从胸膛里跳出来——可那条河太宽,渡船开得太慢,我恨不能变成一只鸟插翅飞过河去——然而终于还是晚了,太晚了,当我终于取了黄纸渡过河又几乎一路飞奔到家的时候,父亲已无声息了!

我看着穿上寿衣躺在灵堂里的父亲,看着他脸上的神情是那么安静祥和。他不像是去世了,仿佛只是睡着了。在父亲最后被抬进棺椁前,我的脑海里都闪念过好多个瞬间的奇想,我巴望着父亲可能会在下一分钟,或再下一分钟,忽然睁开眼睛,重新醒过来,笑着跟我们说,好了,不疼了。

我的渴念被牵引到之后无数次的梦里——梦里许多次父亲醒过来了,父亲慈祥地跟我们微笑着,说着稀松的家常话。也有许多次父亲在梦里仍剧痛着,许多次我在梦里继续狂想着,这世上定有什么药材——还没被研制出来的某种药材,可以医治好父亲的病。

而无数次父亲在梦里是那么安然安详的样子。在梦里他像平常一样活着。我根本不知道父亲已去世了。——是的,父亲从来都在,只不过是用梦的方式跟我们相聚;只不过那年的夏天之后,我们多了一份对莫测人生的深沉思索和无限敬畏。

原载 美鸿文章 2022-06-19

何美鸿更多作品

世说文丛总索引