1

在人们普遍的印象中,似乎一提起“七十年代后写作”就一定是在说卫慧、棉棉、周洁茹、戴来、潘向黎、冯晓颖、乔叶、叶倾城等一群年轻而前卫的女孩子。不错,她们的确是跳不过去的,也是非常活跃的。但我更看重的还有与她们相呼应的另一群男性青年,比如余杰、谢有顺、狄马、江登兴、萧三郎、蒋泥等。值得注意的是,他们除了出生和生活在相同的年代里,并且有着持笔为生的共同爱好以外,最显著的却是天差地别的“不同”。

按道理,写作是不应该以年龄和性别来区分其流派、风格之异同的,但是,在社会急剧变化的时代里,人们已经习惯于用“六十年代后”“七十年代后”“八十年代后”“新生代”以及“第一代、第二代……第五代、第六代”等这样一种“代”的递进关系来区分某种细微变化的时候,“年龄”作为一个显著特征和因素变得重要和敏感起来便是一个顺理成章的事情了。至于性别的区分,不仅和目前很流行的“女性写作”的提出有关,更和本人对他们作品阅读感受的不同有关。

这种对比中的不同是强烈的和群体性的(因此,深层的追究与分析才显得必要和重要)。首先是选择文体不同,以上提到的几位男性作者几乎无一例外地选择了评述性随笔这一更加直接、随意和理性的表达方式,而女性作者则选取了小说和故事性、抒情性散文这种相对婉转、局限和感性的表达方式;其次是写作终极关怀的不同,在余杰、谢有顺和狄马的文章中,我许多次读到以不同方式出现的同一个问题:我为什么写作?循着这样的一个问题追索下去,他们在写作中所指向的是对灵魂与精神归宿的目的地的探寻与追求,而在卫慧、棉棉、冯晓颖等的故事性描写和叙述中,她们的笔所指向的大多是个人情感命运的归宿问题;再其次是他们阅读经验、写作背景、生存和成长环境、对待社会与人生的态度、进入现代都市生活的层次与深度、所受外来文化影响的源流等等许多方面的不同,所有这些“不同”相辅相成地形成了他们的作品鲜明而强烈的对比与互补,并且从不同的方位体现和诠释着他们对当代生活最敏感的观照、思考与介入。

2

在以上男性作者中,最有成就感的应首推北大才子余杰,作为一名刚刚毕业的硕士研究生,他在短短三年时间之内出版了将近十部个人专集,而且大多作品都在畅销之列,且不论从1998年的第一本《火与冰》到今年最新一本的《想飞的翅膀》是否全都掷地有声,至少这样的写作和出版速度是有一点惊人的。但仅就阅读而言,对我触动最大的却是谢有顺的《我们内心的冲突》,他的另外两部书《闭拟的真相》和《奢侈的心情》我还不曾看到,但近年来散见于国内各报刊上的文学批评和思想随笔性文章却大多是读过的。就影响范围和程度而言,谢有顺比余杰要弱一些,狄马、江登兴、萧三郎、蒋泥的知名度更小,目前我只看到一部他们合著的《另类童话》和一些报刊上散发的文章,但他们某些不谋而合的写作共同点却是不容忽视的。此间,之所以更看重谢有顺一些,是因为他的文字相对更显纯粹、深邃和严谨一些。

他们的写作首先面对的一个重大问题是:为什么写作和写什么。在《我们内心的冲突》起首第一篇文章《写作与存在的尊严》中,第一句话是“写作还有什么尊严可言?”相继展开的论说是“真正的写作者不应该是地域风情或种族记忆的描绘者,他所面对的是人类的精神事务,自然,他的所有斗争也应该是为了换回人类在20世纪业已失落的尊严”。现代作家所有的暖味在于,只提声望,不提尊严。“到底是什么东西在阻碍我们过上那种有尊严的生活?”“那些伟大作家终生所追求、所陈明的,其中最重要的就是为了告诉我们这一点:怎样才能有尊严地活着?一个作家不可能在自身存在的价值与尊严得到确立以前,先在写作中获得尊严。存在的尊严与写作的尊严是一个问题。”相类似的追问与言说在其他几位的文章中也比比皆是,比如,余杰在《说,还是不说》序言中说:“写作既是我对内在自由的捍卫,也是我对外在自由的捍卫。”“言说是自由的,这是我唯一的信赖。”他在《暗夜流星》中说:“真正伟大的文学艺术,从来只有两项任务。一是坚持不懈地探讨死的问题;二是通过探讨死的问题以求生。”他在《你从古拉格归来》中说:“如果说19世纪俄罗斯最伟大的作家是陀思妥耶夫斯基,那么20世纪俄罗斯最伟大的作家就是索尔仁尼琴。这两位作家最伟大的地方在于,他们的作品始终在揭示‘处于备受屈辱时刻的人的品质’,体现了对不可摧毁的‘人的尊严’的肯定和对破坏这一尊严的企图的批判。”狄马在《声音的踪迹我为什么写作》中说:“尽管这个世界上到处充斥着虚伪、充斥着假象、充斥着王海一样沽名钓誉的英雄,但我仍然不能原谅一个作家、一个思考的人、一个从事艺术思维的劳动者在写作中的不真诚性。”“写作是什么写作是介入。介入什么保卫自由。”

3

在这样一个大前提下,他们最大共同点是对现实社会的种种弊端、文化的堕落、精神的虚无、人性与道德的沦丧等等现象言辞犀利尖锐几近偏激的抨击与批判。还有一个很重要的内容和趋向是,他们作为并未亲历“文革”的新一代知识青年,群起而向“文革”时代知识与文化界的发难与反思。在这样的写作诉求与取向中,他们以新锐的姿态勇敢而坦言无忌地表达了自已对现实生活与生存境遇的失望与不满。他们在文字中所流露出来的所有苦闷和屈辱的情绪,在于精神寄托与终极信仰的虚妄、灵魂的飘泊与情感的无所皈依,以及人格与尊严的扭曲与沦丧、生命价值观念的混乱与道德标准的坍塌……但是,在对他们的阅读中让我们仍然心存期待与希望的是,他们没有放弃探索与追求,为自己,为当代人类,他们在非常艰苦而不懈地探索一条精神甬道和出路。在这一探索过程中,我又发现了他们三条很重要的共同的精神来源于凭藉,第一,他们在“文革”批判中,几乎无一例外地拿来比照的例举是俄罗斯白银时代和随后苏联历史上那段特定的恐怖时代里那一批百折不挠的艺术家精神,在对索尔仁尼琴、茨维塔耶娃、阿赫玛托娃、帕斯捷尔纳克、扎米亚京等在遭受迫害与压制中始终保持着写作尊严与良知的艺术家的推崇备至中,他们非常残酷而不留情面地鞭挞和批判了本民族作家在特殊年代里的集体性猥琐、怯懦和变节;第二,在对现实生活的抨击与批判中,他们共同推崇的精神领袖和写作范本是鲁迅;第三,在更加深入和广泛的精神与信仰追求中,他们多多少少不约而同地走进了对西方基督教文化和精神的重新发掘、认识和解析中。

4

以上种种写作中的表现,我以为和他们的阅读经验与生存境遇有很大关系。就我所知,谢有顺、狄马、江登兴的童年时代,都保留着来自最偏远、闭塞和落后的七十年代至八十年代初农村的记忆,差不多在读大学之前,他们没有条件和机会接触任何像样一些的读物,文化的贫瘠和物质生活的极端贫困与匮乏在他们的生命中打下深深的烙印,带着这样的印记,他们进入大学无疑是走进了一道文化宝殿的大门,大量的阅读从这里开始,对现代都市和现代文明生活的认识也同时展开。在这里,与他们稍有不同的是余杰,他来自四川省一座小县城,虽然各方面相对要好一些,但远非现代都市生活的中心。因此,他们对现代最新潮的生活方式与流行文化的介入是有保留、有距离的,他们的目光是外来的,他们最基本的写作立场是批判的,对抗的和不妥协的。所以,我有理由认为他们在同时代写作者中,保持着相对深邃独立的思考和清醒、理智的头脑以及敏感向上的心灵感觉与追求。

5

与此相对应的是另一群女性写作者,其中影响最大、作品最多的当首推卫慧和棉棉。她们的写作所面对的最重要和最基本的问题是对情感取向和归宿的探寻与追求。

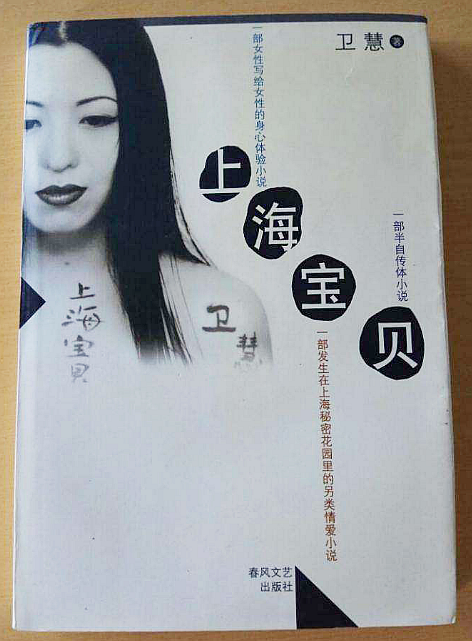

在棉棉的《糖》、卫慧的《上海宝贝》、冯晓颖的《人们都叫我叮叮叮》中,有很多大同小异的地方值得我们注意。第一,这三部不同名字的长中篇小说都讲的是比较雷同的现代都市里的爱情故事;第二,都有一个与男朋友同居的、疯狂而绝望地追求爱情的女孩做主角;第三,作为她们爱情寄托对象和象征的男主角,无论是叫赛宁、天天还是小白,无论是做摇滚、画画还是玩电脑,不约而同的是他们都是那种才气而神经质的、苍白而冷漠的、脆弱而敏感的、颓废而有一点神秘的异域色彩的、没有稳定工作和收入却比较有钱衣食无虞的、“酷毙”却并不浪漫并不强健并不有力并不宽厚的都市青年;第四,情节的展开和主人公的活动场所大多是酒吧、夜总会、戒毒所、租住同居的套房等等一些现代都市中比较暖昧的,充满了低靡情调与阴邪气氛的、放纵而歇斯底里的地方;第五,大量性描写的沉溺和泛滥成为她们追求情感归宿的路途中跨越不过的天堂与炼狱;第六,无一例外的、凄艳绝望的悲剧性结局。

做这样一组罗列,同样是为了对她们的作品阅读与写作分析寻找一个共同的切入点。在当下的媒体宣传中,不乏林林总总各式各样关于她们的评价和批评性文章,关注的程度和炒作的热度远远超过其他,也超出了文学的范畴。但是,所有那些所谓“另类写作”“新人类写作”“新生代写作”“美女写作”等离奇古怪的评说我认为都是扯淡。有一种说法我比较认同,却保留不同的理解与看法,有人说她们是在“用身体写作”。我对这句话的理解是她们的写作经验几乎全部来自于一种本能、直觉的、切肤的生命体验与感觉。棉棉公开声称自己不读别人的书。卫慧稍有不同,作为复旦大学的毕业生,她有过大量阅读的经历,但是,和前面提到的几位男性作者不同的是,她的阅读是类似于华丽的包装纸一样浅层的,不与心灵和精神发生关系的,这样的阅读进入写作中,便是像《上海宝贝》那样贴补钉似的炫耀和支离破碎的,有害无益。因此,《上海宝贝》从本质上讲和《糖》《人们都叫我叮叮叮》没有什么区别,而比起她以往的几个中篇则是一种退步,因为其中有太多的杂质和做秀的成分。

6

对她们的写作进行分析和评说比余杰、谢有顺他们有着多得多的难度与障碍,原因不在于作品本身,而在于太多非文学和非写作的因素的干扰。我不排除她的写作有炒作卖点和卖弄时髦的因素,但我同样相信这里有很真诚的成份,任何写作都不会和作者的人生际遇与生命的体验毫无关系,因此我们同样需要从她们的生存状态与境遇寻找写作的动因和依据。

这是一群从小生活在现代文明的中心部位——都市里——的年轻女子,没有关于乡村那种空旷而贫瘠的记忆,在她们读小学和初中的时候,曾经稳定而固化的社会状态正在发生大的变化(对这一点,城市要比农村敏感无数倍),港台和西方流行文化新鲜而良莠不分地进入到她们蒙昧初开、最易于接受和模仿的生命阶段中,从那时开始,大批的城市小孩学会了随波逐流和追赶时髦,独立的阅读和思考让位于应接不暇的模仿明星和标新立异。

她们在眼花缭乱,日新月异的社会流变状态中迅速成长。在她们自身并不具备而家庭和教育体制又未曾着意培养其判断和辩别能力的时候,开放与改革所伴生的一切“新鲜”事物不分好坏全都展示在她们的目光的接触范围之内,尤其当她们进入梦幻年代时,那种生而为人与生俱来的对纯真美好爱情的追求与向往成为她们几近终极的理想与寄托,同时也成为她们人生中第一次所面临的最大困惑与难题。

这一代青年踏入社会第一步的时候所面临的境遇远比他们的父兄辈要复杂得多;物欲的诱惑同样多的多;堕落的机会、方式和途径也很多,而他们绝对不具备像谢有顺他们那样一种外来的目光,来审视和评判自己所处境机遇的能力。在她们所能接触的范围之内,在她们所受物欲诱惑和外来文化的影响下,她们所选择和追求的爱情对像就是赛宁、天天、小白那样的都市男孩。

但是,这些男孩理想吗?他们和她们在同样的环境与际遇中长大,所面临的问题与危机甚至更为严重,因为男孩的寄托不会仅仅满足于爱情。他们冷漠而颓废,是因为在他们内心没有一个终极寄托与精神指向;他们苍白而脆弱,是因为缺乏生命激情与原动力;他们放弃而绝望,是因为内在的无法排遣的空虚与面对现实的怯懦……没有谁是自甘毁灭与堕落的,更遑论炫耀。但男孩子吸毒女孩子放纵,为什么?我宁愿相信这是一种因为不能自拔的内心苦闷所导致的一种不自知的行为。这一代青年所遭受的心灵痛苦与漂泊无依是他们上一代上上一代人所无法理解的,因为他们吃穿不愁,要雨得雨要风得风,还有什么可痛苦的?但是,有什么样的打击会比“生命无意义”对一个正值青春年华的生命更加致命的?

所以,这样的爱情追求从一开始就注定了破灭,但是,恋爱中的女孩子谁能一眼就看穿结局呢?她们必须一路挫折地走到那个凄艳的终点。在这样一个过程中,失望、挫折、打击全都来自于那个并不理想的理想化身那里,对于一个恋爱中的人来说,有什么会比倾全心全力而唤不醒所爱对象生命热情更绝望的事情?

是的,我没有在文学创作的审美语境中来评说这些作品,是因为我不大相信它们具有那样的价值。她们的写作就像她们的情感追求一样,多半是本能而梦境般的,而并非是一种自觉地、清醒而理智地投身其中的创作,因为在这样的时代里,真正虔诚地热爱文学,是要放弃很多东西,付出很多代价的。她们有这样的准备吗?当卫慧不能永远让写作成为一种“很酷很时髦”的事情的时候,她还会写作吗?当这些女孩子青春年代里的情感问题与困惑消除和解决掉了之后,她们还会写作吗?

原载《小说评论》 2001.4

胡香更多作品

世说文丛总索引