“武生宗师”与“活武松”暗中较劲

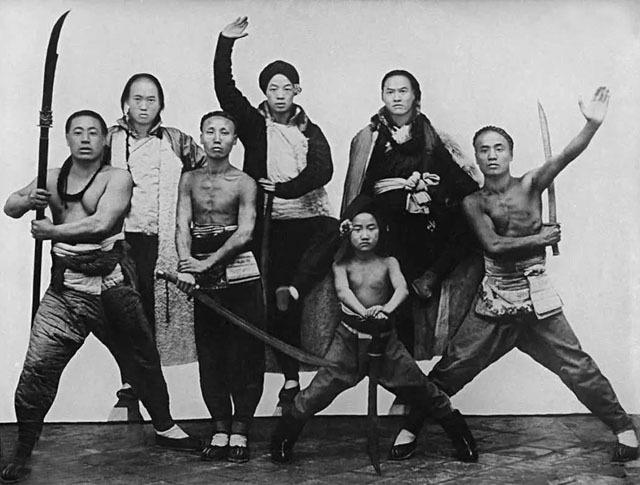

如今京剧舞台上,最不景气的行当莫过于武生,曾经,英武俊朗的京剧武生形象是戏迷心中的偶像,无论“长靠”还是“短打”,武生演绎着英雄,令人神往。武生用动作表现人物,更容易引起共鸣,在跨文化传播中效果尤其明显。而今,要了解武生的风采,只能在回忆中回望,从模糊的影像中寻找。

说到武生,不能不说“北杨南盖”——“武生宗师”杨小楼和“活武松”盖叫天,而他们之间明面上的尊重与私底下的竞争,除了个人争强好胜一面,还有“京朝派”与“海派”的较劲,颇耐人寻味,而京剧艺术,就在这一明一暗的较量中不自觉地得到了提升。

杨小楼(1878年-1938年2月16日),名三元,谱名嘉训,原籍安徽怀宁,出生于北京,为京剧武生一代宗师。其父杨月楼、义父谭鑫培皆为清末名伶。从杨隆寿学艺,后又拜俞菊笙为师。于17岁时出科,24岁时搭北京宝胜和班,人称小杨猴子(其父杨月楼有“杨猴子”之称)。他曾以《艳阳楼》在天津演出轰动剧坛。1912年首次前往上海演出,连演四十天。1913年回京后组建喜庆和班,以武生挑班唱头牌持续二十六年,与梅兰芳、余叔岩并称“三大贤”,在梨园史上占了重要一页。他博采众长,自成一家,开创出唱做俱精、“武戏文唱”的“杨派”,为后世京剧武生所宗法,被誉为“武生宗师”。

盖叫天(1888年-1971年1月25日),原名张英杰,号燕南,直隶高阳(今河北省内)人,以艺名盖叫天闻名于世。幼年时,便进入天津隆庆和科班,学习武生,后改习老生。倒嗓后仍演武生,以短打武生为主。长期在上海等地演出,宗法李春来(他自己不承认)并且有所发展创新,最终形成了自己独特的艺术风格。1934年,他在演出《狮子楼》时,为了不压伤同台演出的同伴,他不慎摔断了右腿腿骨,但却继续演出,强忍疼痛直到幕布被拉上,此举在梨园传为佳话。盖叫天继承南派武生创始人李春来的表演艺术,又广泛吸取其他表演艺术的长处并结合个人的条件加以发展,形成南派短打武生又一个重要流派,世称“盖派”。

他曾习武术,将武术的功底作为武打技艺的基础,又博采前人之所长,融汇于自己的表演之中,故盖派的武打独具一格。中年以后,风格有所变化,讲究武戏文唱,于稳练从容之中兼有脆率利落。表演方法根据剧情及人物性格而各自不同,善以丰富变化的武打和造型表现不同的人物。他在不同剧中塑造了武松这一人物形象,在不同剧目中的塑造方式也不相同,如武松在《打虎》《狮子楼》《十字坡》《快活林》《蜈蚣岭》各剧目中的神态、武技都有所区别,比较清晰地勾勒出了武松思想变化的脉络,树立了可信的英雄形象,有“活武松”之誉。

杨小楼长盖叫天十岁,两位梨园武生头一回相识是在北京。据民初西北军将领,中央国术馆创办人张之江记录盖叫天自己的回忆:那是盖叫天第一次去北京,出演于吉祥戏院,头一天打炮戏是《四杰村》,演出时杨小楼到了后台,台上盖叫天正在耍三节棍,三节棍在当时还是新鲜玩意。杨小楼用手掀开帘布看了一会,旁边有同行讥笑这是天桥把式。杨小楼却不以为然,他说:哦,是天桥的把式,可是人家翻打跌扑都从规矩中来,一般人就练它十年八年的,也到不了他这点意思。这话后来由俞振庭口中传给盖叫天,盖叫天引为知己。一度有说法,自从民元以后,杨小楼经常到上海演出,盖叫天为报他这一句话的知遇之恩,心甘情愿地陪他演了好几场戏。

那么盖叫天是否真心服气杨小楼,心甘情愿当配演?这倒未必。据吉祥茶园总管,杨小楼、余叔岩的莫逆之交,与四大名旦梅、尚、程、荀也都有深厚渊源的汪侠公于《立言画刊》上的记载:1912年杨小楼第一次赴沪,出演于天蟾舞台,盖叫天要求园方安排他和杨小楼合演,意在比赛。起初商演《莲花湖》,按理说应当由盖叫天扮配角韩秀,杨小楼扮主角胜英,但是盖叫天认为这样抬高了杨的身份,拒绝演出,提议改演《薛家窝》,由杨扮薛金龙,盖扮黄天霸。谁知到了台上,杨小楼的念白响亮、身材高大,盖叫天嗓音低哑、身材短细,对刀时盖迈三步不如杨一步快,得的好远没有杨多,未下场已甘拜下风。演出结束后,盖叫天对身边的同行说,我等真不如杨老板。

与梅兰芳、周信芳、李少春等艺术家交谊甚厚,并对京剧艺术颇有见地的吴性栽先生在《京剧见闻录》中也说:“我亲眼见到(杨小楼)和南方短打鼻祖盖叫天同台演《义旗令》,盖扮黄天霸,杨俊扮薛应龙,盖五爷再快也快不过他。”《立言画刊》第两百四十二期刊载:杨小楼演《挑滑车》,盖叫天看完对人说,演得太容易了,不甚卖力。隔天,盖也演这出,武功起霸虽然异常火炽,但一举一动不符合高宠的身份,演出后自愧不如杨。

张之江记述盖叫天的自述:“杨先生演《八大锤》,我曾跟杨先生开玩笑,戏中有岳云连打陆文龙三锤的身段,我脚穿厚底背插靠旗人是够高了,这三锤我是尽量靠近他打的,在杨先生不后退一步我的头不低半分的情况下,他刷刷地三个左右偏腿从我头上轻松自如地跨过,事后,我领悟到他若后退一步他也就不叫杨小楼了。”而在掌故大家陈定山的《春申旧闻续》里关于二人之间的舞台合作,则是另一番景象:“盖叫天与杨瑞亭合演《拿高登》,去(饰)花逢春,扎打凑合甚紧。托靴一场,盖叫天亦高捧如仪。杨小楼南下演《拿高登》,盖五亦去逢春,不肯为杨宗师托靴,后演是剧,花逢春改用张德俊,杨宗师每以为恨。”

赵万鹏《试论武戏文唱之文》中写道:“我在幼年学戏时,听先父赵鸿林讲,早年杨小楼在上海演《八大锤》,盖叫天扮演岳云(锤将),杨扮演的陆文龙见岳云时,开打里面有剜萝卜皂头片头的动作。第一个剜萝卜皂头片头盖叫天是低头走的,等到第二个剜萝卜时,盖故意不低头,可是他披着大靠,靠旗比人高出很大一块,假若换了一般唱武生的,这个皂头片头是绝对走不过去的。没想到杨老板脚底下那么快,盖叫天还没有转过身来,杨已经在等着他了于是杨顺着盖的转身,用右手的枪按盖的靠旗,因势利导迫使对方不得不低头,只见杨老板的跨腿骗腿整个从盖的靠旗子上面过去。只有唱过武生的人才能体会到,这个动作是多么惊险那!而杨小楼却从容不迫,真见功夫。”

梅兰芳《舞台生活四十年》里的记述是:“盖叫天和我说过:‘我年轻时在上海,当杨老板第一次到上海,我们武行都以为他就是好嗓子好扮相,可是腰腿功夫不见得比我强,要讲‘翻’,大概比不过我。头一天打炮《青石山》,我的大马童,钱(金福)先生周仓,他们两人那一场四边静曲牌中的身段,那份好看是我想得到的,惊人的是和九尾狐打的那套,一绕,两绕,三绕踢九尾狐的抢背这一踢的时候,他自己的靠旗都扫着台毯了,就这一下子后台的武行全服了。他跟迟(月亭)三哥、傅(小山)小爷演《水帘洞》闹海那一场,在曲子里的跟斗翻得那份漂亮,落地那份轻,简直像猫似的,我是真服了。’”

了解盖叫天的人都知道,他一生心高气傲,和杨小楼的几次交锋,总要和他斗斗,虽然屡战屡败,始终口服心不服,简直像七擒孟获一般(《七擒孟获》也是盖的拿手戏)。到了晚年,人已经老了,可是好胜之心依然未改,老记者秦绿枝在《采访盖叫天》中写道:“他对任何人都不服帖。你讲起杨小楼他也觉得不怎么样,常常把话绕开,好像怕失言的感觉。”张之江也说:“有的书上说,杨小楼和盖叫天是拜把子兄弟。没有这档子事。盖老在日常闲谈中常常口称‘杨老板’‘杨先生’,从来不是称兄道弟的。这恐怕是俞振庭之误。”终究还是不服气的。

杨盖二人一同献艺,于合作中暗含“打对台”之意,他们以各自的精彩愉悦了观众,也丰富了武生艺术。

杨小楼去世于1938年,享年61岁,其葬礼之隆重迥异于“寻常百姓家”而轰动一时。与北洋直系军阀吴佩孚和广济寺住持现明和尚并称北平三大葬礼。大殡为全套崭新的执事,金瓜钺斧,“回避”“肃静”的虎头牌,以及香炉、雪柳、引魂幡皆系簇新之物。六十四杠高抬笼着用金线绣满“百寿图”花样棺罩的金丝楠木棺材,鼓乐喧天,满街缟素,风光极矣!灵柩后,紧随孝子孝孙。北平全体梨园子弟,有的亲手执绋,有的捧香;浩浩荡荡,好不威仪!而盖叫天因于1966年被定为“反动艺术权威”,得“反对样板戏”等罪名,他的孙女张明珠女士回忆祖父晚年:在杭州,盖叫天被游街、被逼迫砸“学到老”的牌坊、被批斗,被揪到高高的垃圾车上摔下来......1968年11月一个大冷天,半身不遂的老人被“造反派们”从故居燕南寄庐“扫地出门”撵了出来;三年后,要强了一辈子的一代京剧艺术家盖叫天于孤独病苦中去世,终年84岁。在人生最后的舞台上,和杨小楼相比,盖叫天赢了寿数,输的却是一份哀荣……

于学周更多作品

世说文丛总索引