国内唯一一座综合性妇女文化博物馆

在很多人的印象和经验中,博物馆一向都是在一座庄严肃穆的独立建筑或一组建筑群里面,人们去参观与主题相关的陈列物,从实物中去反观某一段特殊的历史,一般都需要买门票,也会有许多专职的工作人员负责接待和讲解。

然而,在2002年和2003年相交的深冬里,我们却是怀着几分好奇心去参观一座深藏在高校里面,有些另类的博物馆。它的主题名称是“妇女文化博物馆”;它的地址是陕西师范大学学子食府楼内;它也不像别的博物馆一样需要买门票和每天开放,而是仅在每周三下午免费开放半天时间;去那里参观的也多半是一些对东方女性传统文化感兴趣的研究者和爱好者;开馆半年来,这里接待的远自千里万里慕名而来的外省和国外参观者远比当地的多。

走进校门,穿过在浓冬季节依旧散发着绿意的曲径回廊,经过正在改建、需要绕行的路段,便到了学子食府楼前。这里自然是教工和学生们就餐的地方,只在楼门口多了一块图案简洁别致,色彩鲜艳、制作精美的博物馆的小牌匾。进到楼里,沿楼梯而上的两面墙壁上,装在镜框里,带有标志的美丽图画和照片像路标一样,引领参观者来到顶楼博物馆所在的地方。

那是仅有200多平米的、经过改造的内外两间展厅和门口半间房大小的一个接待厅。在博物馆群类中,这应该算是袖珍型的了。但是,里面陈列的展品却足够丰富,600多件、五大类、大小形状不等的展品错落有致地排列在这么小的空间内,却一点不显拥挤,足见管理者与布置者的用心和智慧。

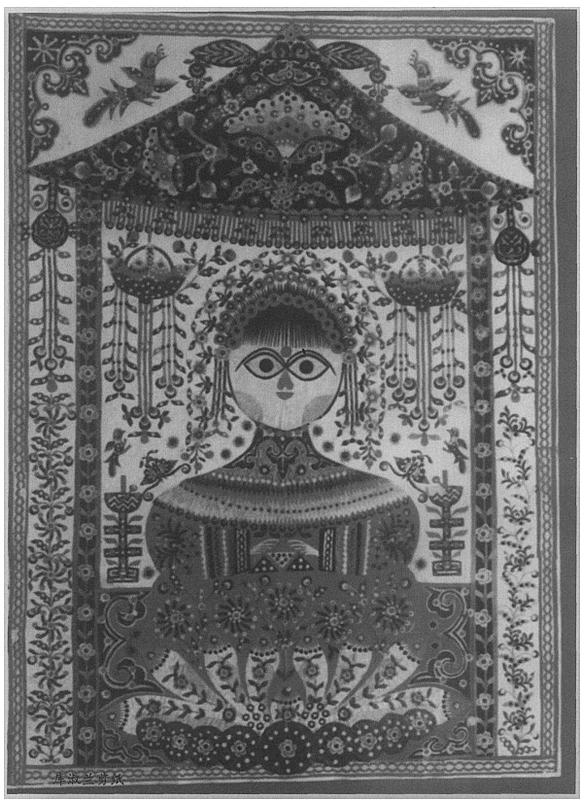

这里的展品包含了一百多年来中国各民族妇女带有明显时代特征、个性特征和人文特征以及传承千年女性文化特征的各类实物,最特殊的一点是它们的民间特征,像是一部浓缩而博大精深的东方女性文化历史。

在这里,没有专职的管理、接待和讲解人员,从博物馆的筹备、创建和目前的所有工作,几乎都是同一个人来完成和承担的,她就是现任馆长屈雅君教授。协助她的是她的同事、学生、家人和来自社会上的志愿者。馆长本人也不是专职的,她的本职工作是师范大学文学院教习现当代文学的教授和学院女性文化研究室主任,日常所承担的教学和课题研究工作已够繁重,同时她还担任着中国妇女研究会理事、陕西省妇女理论婚姻家庭研究会副会长、省政协委员等社会职务。

那么,是什么样的动因和意志驱使一个年过不惑、在自己所从事的领域内可谓功成名就的女学者,又去给自己增加这样一件远非一个人的力量所能承担得起的“额外”工作呢?在这个差不多是无利不为的商业时代里,又是什么东西吸引那么多的志愿者甘愿放弃休息时间,来追随她、协助她完成这件事情呢?在没有社会资金投入和政策支持的情况下,她又是怎样一点一点将一项个人收藏与学术研究活动积累、推演到目前的规模,并争取到建馆和公开展出资格的呢?

缘起:一个女性文化研究者的早期追求和终极关怀

作为1985年文学理论专业硕士研究生毕业后留校任教的屈雅君,二十多年来,从学生到教授,她的生活大多时候是在校园里度过的。从学生时代的刻苦好学和成绩优异,到为人师表的治学严谨和作为一个研究者的钻研与创新,她所付出的努力、做出的牺牲远比别人多许多倍,包括在所有同龄人忙于恋爱、结婚的年龄段,她都在埋头做自己的学问,思考着远超出个人生活和情趣之外的问题。

因此,作为当时令许多人羡慕不已的天之娇女,又天生秀丽端庄,不无爱慕者与追求者的屈雅君,却浑然不觉地错过了自己的“花季雨季”,没有花前月下的浪漫事,也没有喜忧分秒间、变幻无常的恋爱情绪,在记忆里沉淀至今的,是当时迷恋和沉浸过的书籍与阅读体验和无数深夜灯下的深邃思索与走笔如飞。要成就一番事业的理想与志向,是她青年时代的最大内驱力,那种对文学研究的热爱和对成就感的向往,几乎超越了一个女孩子对爱情所怀抱的天然的幻想。

所谓皇天不负有心人,屈雅君在她所钟情的领域付出的辛苦和收获的喜悦基本上是成正比的。她在校内的职称评审和职务晋升都是步步登高;她在学术界的成就和影响力以及在社会上的知名度也在不断提高。

当她恋爱成家时,已经是一个成熟的女性和成功的女学者,但是,对她来说,迟来的爱情像她浓缩的生命一样,也浓缩了她整个后半生的幸福。爱人虽不在学术圈内,却对她的事业和追求从许多细微处给予支持、理解和帮助,这一点让她对自己的家庭生活充满欣慰和感激,因为她说自己是一个工作起来常常忘我忘家的女人,作为妻子和主妇,可能算不上称职。

屈雅君早期的研究方向是现当代文学批评,至今,这一方向并没有改变,目前,她正在承担的课题是“当代小说的文化价值”。但是,在上世纪九十年代初,也就是大约十年之前,或者更早,一种由弱渐强的愿望不断地从内心深处被唤醒,即作为女性研究者的女性立场。

最初可能只是因为对女性文学的偏好,在阅读积累过程中,更多更广泛地涉猎和有意搜集了古今中外的妇女文学作品,加以比较和研究。长期阅读和研究的阶段性结晶是一部《执著与背叛——女性主义文学批评理论与实践》的著作。然而,她所获得的启迪和感悟到的使命远不止此,这只是一个开始,只是开启了她一生中另一个或者说更重要的一扇研究方向的大门。走进这道门,她被引向了一个更加辽阔和隐含了太多秘密的世界与领域。

她越来越感到作为一个女人的不易,心中常常会莫名其妙地生出许多疑问:为什么失学儿童中女孩子的比例要高出很多?为什么下岗女工的数量远远超过男的?为什么女人要比男人提前退休?为什么高校里外语系的女教师最多而当领导的几乎没有?为什么……

她思考和研究的范围从文学作品延伸到了社会学和女性人类学的范畴,深深沉迷于长期以来女性群类以任何一种方式发出来的任何一种“声音”。

其实这种疑惑在屈雅君还很小的时候就已经有了,“在我还是一个少女的时候就被告知:女人的经血是脏的,和女人月经有关的一切都是不能示人的。记得那时听一个长辈说,在她的家乡,女人不能当街晾晒裤子——谁从下面走过,便是受了跨下之辱。”

屈雅君第一次找到了这些问题的直接原因:千百年来封建思想濡染下的性别歧视。“我现在还一直保留着一个习惯,绕行所有晾晒的衣服,包括男人的衣裤——以此来抗拒侮辱,我想这是我身上天然的女性主义情愫。”

在以一种极端的方式来发泄不满的同时,屈雅君从1994年开始转入妇女文化研究,“我想找寻这种不平等背后更深层次的东西,让这种不平等得到缓解。”2000年10月,她主编的《身体的女人——另类叙说》出版。该书尝试以自述的形式,展示一代女知识分子如何在男性中心的社会里,在求学、求职、追逐事业的奋斗中,对自己的女儿之身,对自己独特的女性体验的心灵感应。全书由“月经”的女人、“流产的女人”、“怀孕生产的女人”三部分组成,所收选的几十简白述体文字讲述着一个个有关女人和她们身体的故事。

除此之外,她发现女性其实从未放弃过对命运的表达,无论是有意识的还是无意识的,只是作为亚文化群类,她们的声音始终是微弱的、被淹没和被忽视的。所以,就像“江永女书”一样;就像剪纸、刺绣、纺织、缝纫等各种女性手工艺品一样;就像许多民间女子的活动仪式和图腾标志一样……太多曾经在民间或在女性自己之间流传抑或仅仅只是一种纯粹私人表达的,其实对今天的人类学、社会学和妇女学等学科都有很大参考价值的女性文化遗产,一直都在一种自生自灭的状态中大量损毁和失传者。而她想要做的情就是,不再让这些不比任何一种文化遗产稍有逊色的,曾经发出和正在发出的“声音”随风而逝,并且要让世人“听见”,不管以哪一种方式。

契机:一个女人和另一个女人的相遇

无独有偶,在屈雅君越来越被自己的思考和想法激动着、迷惑着,却有些“曲高和寡”的时候,1997年10月,国内著名妇女学家李小江教授受聘于陕西师范大学女性研究中心,随身带来的还有她积多年心血和一群志愿者走遍国内许多地方,征集和收藏的400余件妇女人类学藏品,她几年来的愿望就是要筹建一座妇女文化博物馆。对于时任中心副主任的屈雅君来说,李小江的到来无疑是尘世间最美妙的“高山流水遇知音”的事情。两位同在西部的女性文化研究者,一经相遇,便在保护民间女性文化遗产这一主题上碰撞出灿烂的火花。

屈雅君教授

在李小江两年时间的聘期内,她们一直在为着一个共同的梦想点点滴滴地做着准备:她们要让自己尽其所能收集到的一百多年来国内各族民间女子们的各种优秀文化遗产,以自己的方式、自己的立场集中发言。

尽管从九十年代中后期到目前,国内女性主义研究至少在学术范围内已经引起了足够的重视,也取得了许多实质性进展,但要建立一座这样的博物馆,似乎真的像梦一样有些遥远和渺茫。

1999年,李小江受聘期满,临离开时,她将自己的全部藏品和全部希望一起委托给了屈雅君。

从那时到去年6月12日博物馆正式在陕师大挂牌,这中间又有将近3年时间,屈雅君为此经历了怎样不懈的努力,经受了多少曲折与打击,又亲历了多少让她感动难忘的情景在这里,屈雅君不愿意太多谈及她个人,她说,这不是一个人所能做得了的事情,而是许多人,除了她和李小江,还有她的学生和许多志愿者。

圆梦:一个女人和许多女人的愿望

李小江离开以后,尽管依旧在关注和尽其所能地给予帮助,但毕竟许多具体的事情,要屈雅君一个人来完成,等于一个人来圆两个人的梦。

屈雅君一直在学院内游说她的理论与构想,希望院领导能从资金和政策上给予支持。

同时,她不放过任何一次出差和任何一种有可能获得有价值的展品的机会与可能,当她讲起当初李小江和她带领的志愿者征集收购展品,以及自己和自己的学生为此所奔走的过程中经历的种种感人事情时,情绪依旧很激动。当她们听说“江永女书”时,便远赴湖南江永,访问了最后一代在世的女书传人和她们的后代,征集来了很珍贵的历史真迹和很全面的资料;

当她们经过少数民族地区时,从不会放过走访当地民间女性的机会。光征集的各族女子嫁衣就有几十件之多,其中许多是展品持有人捐赠的。最让她感动的是一位朝鲜族妇女,当时李小江教授的助手梁军在吉林延边为收购当地朝鲜族妇女的嫁衣,一个村庄挨着一个村庄地跑,但就是没有一个人愿意把嫁衣卖掉,即使再多的钱也不行,因为当地有一个习俗,女人的嫁衣就是老衣,死去的时候也要穿。正当梁军失望地准备离开时,一位名叫车信福的女人拦住了车,她几乎是流着眼泪把叠得整整齐齐的嫁衣放到梁军手里。梁军给她钱,她分文不要,“我知道你们在做一件有益所有女人的事情,做女人不容易呀。”这位朝鲜族的妇女用一句发自肺腑的话表达出她做出这种选择的原因和期望;

梁军还在广西购得了一床解放前的字花被,被面上绣满了字,“恨恨月老无情错注兰谱”“幸书生有意”,女主人把自己对包办婚姻的怨恨和不满,甚至与另外一个男人的婚外恋情都写在了这条被面上。这是所有藏品中屈雅君最为喜欢的。“这个女人的命不好,但她不甘心,已经有了对女权的觉醒,虽然处境不好,但灵魂还是要挣扎的,在那样一个时代能发出这种震耳欲聋的声音的确让人感到震憾。”

也有一些展品是热心的朋友甚或听说这件事情的志愿者,主动将自己很心爱的私人藏品主动送到屈老师手里的,比如,现在兰州大学中文系读博士的唐擎川在参观完博物馆后,把自己母亲几十年前记的日记本拿来捐给博物馆;又比如,一位出生在战争年代的儿子,将自己保存了大半辈子的母亲生产时用过的婴儿被单——一块部队上配发的粗纺棉布——写信寄过来……就这样,一点一滴,将近十年来,展品从最初的一件两件、十件八件,到李小江离开时的400件,又到开馆前的600多件,屈老师讲起每一件珍贵展品的来历时都如数家珍:“我们所有的展品都来自民间,我们要用这些简单的物品构成一种真正的伟大。”

这期间,她一边对展品进行分类编排和修复保护,一边做相关的理论研究,一边还在为申请经费和申办手续四处奔走,几乎是废寝忘食地将一切工作之余的时间和精力全部用在这个梦想上面。

终于,在去年,她的努力获得了院校领导的承认与支持,在经过多次研究以后,破例批给她陈列展品的场地和6万元的专项经费,这让她倍受鼓舞和深感欣慰,尽管6万元对于今天的人来说,连像样的个人家装都不够,何况一座那么大的展馆,但是,对她来说,已经是莫大的成功与喜悦。

她拿这笔钱一个子儿掰三瓣来用,花得非常俭约。除了自己做不了的事情非要花钱请人来做外,但凡可以不花钱的地方她都自己来做,而且,从不善于与人讨价还价的她,对来装修展馆的人,却一再压价,直至压到对方恼火,说这活儿没法干了才罢休。

布置展馆时,她没有请人,全部展品的布置和装饰都是她和爱人一起完成的。有学生没课时,也来帮忙。那一段时间,她夜以继日,许多次累到眼冒金花,也不肯休息。爱人不忍心看她累倒,就让她多动嘴,自己多动手。

她的执著感动了许多人,不仅她的家人、学生和同事约定俗成地在闲暇时间来协助她工作,而且许多本无先例的事情也都破例为她开了绿灯。除了学校的大力支持以外,管理部门也终于批准了这所多少带有个人行为色彩的博物馆的建馆资格,尽管加了用于学术交流、不得收费盈利的限制,而她本人从自己花钱征集展品,到自己动手布置展馆,何曾想过盈利。

在各方面的支持和她不懈的努力下,博物馆终于在去年6月正式挂牌成立,目前里面负责日常工作的,都是她所带的研究生,她们在这里跟屈老师一起工作一起学习一起研究……

她的目的只在于:让更多的人了解妇女,关心妇女,让妇女以自己的方式发出声音:她的最大愿望只有一个建造一座真正的妇女文化博物馆大楼,让它成为集宣传、展示、教育、科研于一体的妇女文化大平台。

原载《新西部》2003年第3期

胡香更多作品

世说文丛总索引