读了三年大学,总共花了1300元

冉红娟今年26岁,但她已经是西藏林芝县委组织部县直属机关工委党委副书记。1996年,作为第二批陕西籍的定向生,冉红娟考入西藏农牧学院。

其实,西藏农牧学院并非冉红娟填写的第一报考志愿。她当时报考的第一志愿是西安一所理科院校,但因为对自己的考试成绩没有太大把握,再加上家里经济条件并不宽裕,便在第二志愿填写了这所学校,愿意服从定向分配(填写之前,她曾认真看过招生简章,上面写得很明确:毕业必须分配到西藏县一级基层单位)。结果她的高考成绩没有达到内地一类院校的录取分数线,便被顺延录入西藏农牧学院,不过,考分比该校的录取分数线高出一百多分,在同届录取的考生中名列前茅。

在校三年中,冉红娟总共交了1300元,其中包括150元毕业时返还的押金,三年的书本费和一套军训服装费,其他学杂费全免,另外每人每月还平均发给90元生活补助费,到第三年时改为120元、90元、60元三个等级的奖学金制度,一般只要自己稍微节俭一些,都不需要再跟家里要钱了。

1999年7月冉红娟毕业时,西藏农牧学院与西藏大学合并,成为综合类院校。

在孤单愁闷的日子里,“瞒天过海”“私自”成婚

毕业以后,冉红娟和她的同学大多被分到了林芝地区的各个县里,又从县里分到了乡镇上。尽管早在三年前就对“必须分配到西藏县一级基层单位”这一条有充分的思想准备,但进入工作环境之初的情景还是大大出乎她的预料与想象。

冉红娟被分在林芝县南部雅鲁藏布江支流尼洋曲下游的布久乡乡政府做干事,工作很杂,只要是跟当地农牧民有关的事情,什么都做。

刚开始,她被分去收原木费,两个人一组,包两个村,一般都是一个汉族干部配一个藏族干部,就住在村子里管理员的家里。

林芝县境内南部地区的山上都是茂密的原始森林,树种多为珍贵的寒带针叶林木,当地农牧民上山砍伐原木几乎不受什么限制,只在山道设卡,一车原木仅收100元钱原木费(用于盖公房的不收费),他们都不愿意交,经常耍赖、偷跑,工作很难做。

后来又去村子里收电费,分化肥、宣传计划生育等,大部分时间都住在村子里,饮食行居等生活方面都很不习惯,又山大沟深,举目无亲,没有任何文化娱乐设施,就算性格再开朗泼辣,这样的环境对于一个刚刚走出校门的21岁的内地女孩子来说,都难免会感到精神空虚和苦闷。

她就是在这时候开始谈恋爱的,对象是八一镇驻军52旅1994年入伍的陕西籍战士王世军,早在农牧学院就读时他们就认识了。

52旅距农牧学院不远,战士和大学生都是从内地来的热血青年,经常一起组织搞活动,彼此来往比较多,许多人都结成好朋友。

因为那时报考西藏院校定向生的女生很少,他们这一届总共才几名,本身在同学和驻军战士中就很引人注目,加上冉红娟性格活泼开朗,学习成绩好,又在学生会工作,很快就成了校园里的焦点人物,52旅200多名陕西籍战士听说农牧学院有一个老家女孩,就在休假时三五成群地约了来看她,慢慢大家相熟起来,经常在星期天里约了一起出去玩,那其中就有王世军。

临近毕业时,也有一些男同学和常相往来的战士明确提出跟她谈对象,都被她婉言谢绝了。王世军并不在那些追求者中,他从没明确向她表示过什么,只是一如往常像一个长兄一般的普通朋友,从细微处给她许多关心与帮助。

到了乡上以后,因为交通和通讯都不太方便,同学朋友之间的来往也就慢慢少了,只有王世军每周都在固定的时间里打电话给她,听她讲自己的烦闷与苦恼,安慰、鼓励和开导她,并且,只要有休假,就会从八一镇带许多吃的和日常生活用品来看她。

冉红娟在感动的同时,不知不觉间对王世军产生了很强的信任感与依恋,两个人很快确定了恋爱关系。她在写家信时告诉了父母自己谈恋爱的事情,并详细介绍了王世军的情况。父母并不希望她在西藏成家,总想将来可以找机会帮她调回内地,又因为王世军是农村兵,感觉跟一直在城镇生活的女儿不般配,就回信坚决反对。

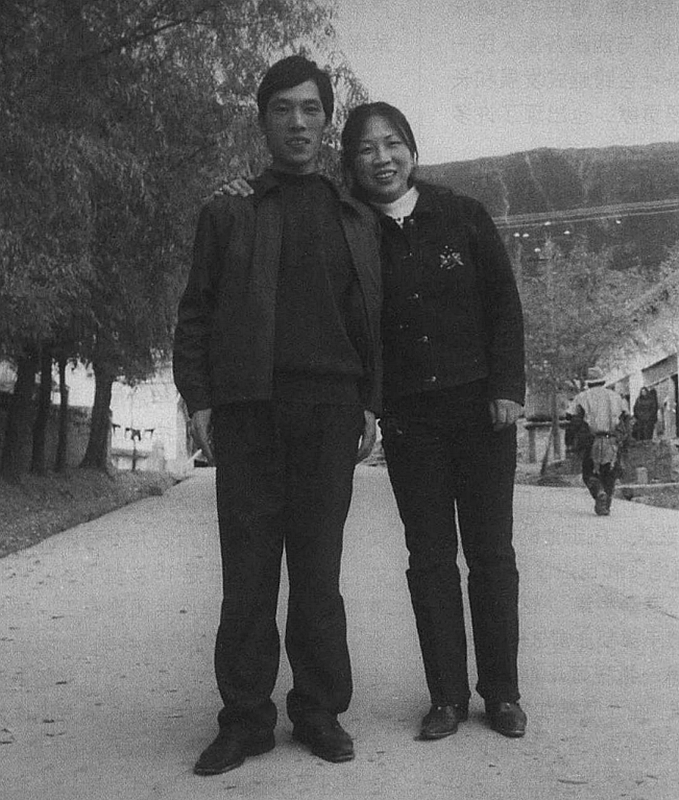

冉红娟再没跟父母提起这件事,但也并没终止跟王世军的关系,相处半年多以后,他们为了彼此照顾方便,便“私自”办理了结婚手续。

说“私自”,是因为当时冉红娟还在见习期,组织上规定他们参加工作未满一年见习期不准结婚,所以,她没有通过县委组织部批准,直接在乡上开证明办理的结婚登记。直到满了见习期以后,她才去组织部跟主管领导“负荆请罪”,请求处分,并补发喜糖。领导看她机灵可爱,只口头批评她几句,也不好再追究什么。对父母也是“先斩后奏”,也由不得父母再反对了。

冉红娟原本就是一个性格开朗热情、泼辣干练的女孩子,又加上有王世军做生活依靠和精神支柱,很快便适应了农牧区的工作环境,内心踏实下来,不管分派什么工作,都干得很积极也很出色,跟当地牧民和同事关系也相处得非常融洽。

扎根西藏,也无不可

2001年3月,冉红娟被县委组织部从布久乡调回县上,安排在临时性常设机构农业综合开发办公室工作。

这里的农牧区长期以来一直是粗放式经营,农牧民们靠天吃饭,主要生活来源是畜牧业,每家都放牧几十头牦牛,条件适合的地方也种一些小麦和青稞,但大多是天种天收,不懂得精耕细作和科学种植,常常是广种薄收,不能自给。近几年,当地政府为了充分发挥这里的地理和气候优势,带动农牧民发展种植业,让这里变成真正富庶的粮仓与果库,下了很大功夫,也给农牧民许多政策优惠,不收任何费税,还提供包括技术指导、科学普及等多种免费服务。

这项工作跟冉红娟所学专业很对口,可以学以致用,这让她很高兴,工作也更加积极卖力,几乎大部分时间都在下乡,走村串寨教农牧民种庄稼、种蔬菜、栽果树,办培训班,搞调查……很快便有声有色起来,受到了县领导的重视与好评。

2003年,她被组织部提拔为县直机关工委副书记,开始转向干部管理工作。采访时,她有些开玩笑地说在同届毕业的同学中,她算是进步比较快的。

冉红娟说,她对自己在西藏的工作和生活都很满意,2002年12月,王世军以二级士官从部队转业,因为已在当地成家,便申请就近安置,不回内地,被分配在林芝县公安局刑警队。

小两口都很安心于在这里长期工作生活下去。小冉还不无天真地说,尽管在这里工作环境和生活条件差一些,但很开心。尽管对这里气候条件有些不适应,女孩子会比在内地显老一些,皮肤粗糙一些,身体也会因为长期缺氧多少受到一些影响,但是,在这里工作也可以享受到在内地根本享受不到的优惠政策,比如,每天的上班时间是真正的朝九晚五(早晨九点上班,下午五点下班),早晨可以多睡会儿懒觉,每三年可以享受到两个四个月长的探亲假(不过,从今年元月份改成每年一次40天了);每年可以过三个年(一个是汉民族传统的春节,一个是10月30日的藏历年,一个是10月23日的工布年),都很热闹,还比内地多两个7天长假;工资比在内地高(不过,日常生活用品的物价也高),竞争压力比在内地小……不过,经常会想家,想父母。

原载《新西部》2004年第七期

胡香更多作品

世说文丛总索引