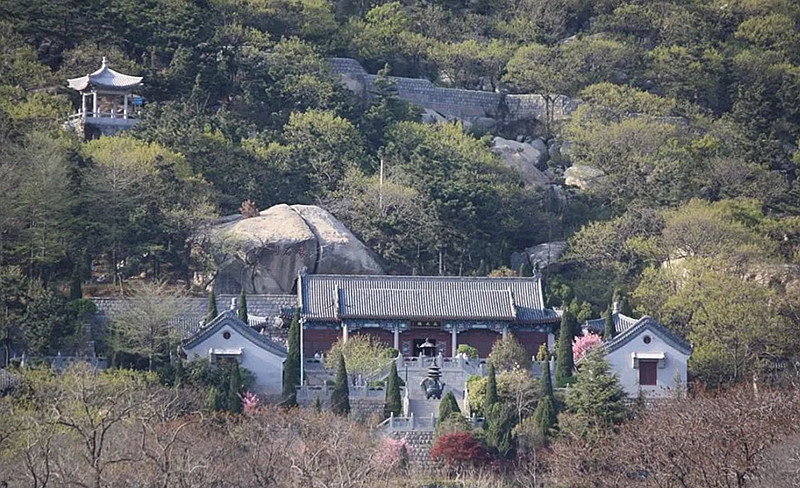

用300长焦拍摄的太清宫

声明:本文所有图片均为作者拍摄,文章写于几年前,曾经在博客贴过部分,未公开发表。

吃过晚饭,我和宋志坚回到房间,发现屋里进来不少昆虫,墙上趴着一只壁虎,卫生间地上有叫不出名字的虫子,窗外有大鸟“呱呱”地叫着,声音有些渗人。

我们准备去听课,我带着相机,钢笔和本子,向太清宫西南角的竹林方向,也就是“弘道堂”里面的“讲经堂”走去。

路上见两个年轻道姑,肯定也是去听课的,我赶忙上前套近乎,说:“小姑娘你们好!我也是庙里的,今天晚上讲什么?”

我的目的是先拉上呱再说。想不到两个年轻道姑瞅了瞅我,并不回答,头一低,加快脚步走了。

唉,我确实没有妄念,只是想和你们聊聊,就这么不给情面?我有些讪讪。

宋志坚可能怕我尴尬,说人家出家人嘛,特别是道姑,跟西方的修女一样,是不和异性说话的。

“弘道堂”和“讲经堂”都是这几年新建的,上面的牌匾、廊柱诗词,都是青岛本地的书法家题写,门上檐下的牌匾是黑底金字,门两旁的是红底黑字。

讲经堂也是太清宫道教艺术团排练、演出的地方,有十几排长条椅,靠南面的舞台近一米高,两侧是楼梯,屋里几乎所有东西都是木制,而且都是名贵的红木,显得富丽堂皇。

舞台中央靠前坐着一个年轻道士,眼前的桌子上有麦克风和笔记本电脑,看来他就是今晚讲课的老师了。

我曾经问过道长何谓“讲经”,如何“讲经”。道长告诉我,讲经是太清宫的制度,也叫早课或晚课,每周两次,除了很少几个固定老师,大部分是由道士们自己轮流来讲,每次40分钟左右。“轮流坐庄”可以让道士们读书有压力,亲自动手总结心得,互相交流体会,共同提高。

讲经堂能坐百八十人的样子,最前排带着茶几。道士们都很自觉地从第二排开始坐,我和宋志坚坐在中间,准备拍点现场照片。我在心里打鼓,不知道道长会不会不高兴,用闪光灯拍照是否会影响讲经。

道士们陆续进来。我观察舞台上的情形,舞台不大,好像刚刚结束排练,有七八个乐谱架,十几个折叠椅,一架扬琴,一面大鼓,大鼓的形状有点怪,鼓面很大腰却细,像一个高脚杯。舞台一侧还竖着醒目的铜锣架,那些铜锣小的如茶杯,大的如脸盆,从上面由小到大悬挂,我数了数,一共有13面。台上乐器设施齐全,好像只要有人上去就可以开演,万事俱备,只欠一声锣响。

侯道长在前排站起来,回身看了看说,咱们人差不多到齐了,开始吧!

底下响起掌声,零零落落不太热烈。

台上的年轻道士吹了吹麦克风,咳嗽了一声,说:“道友们晚上好!今天由我给大家讲经,我非常紧张,准备了好几天,算是抛砖引玉,不当的地方,还望道友们批评指正。”

年轻道士口音清晰,说的有板有眼,我暗自惊诧,现在的道士真不简单,出口成章,文化水儿不浅啊。

我打开本子准备记录讲课内容。

今晚道士讲的题目是《大道无形》,年轻道士说了提纲,好像一二三四五不少章节部分,接着他身后的投影仪上出现了一些文字,第一章下面还有小题目,用ABC分节。

我看到道士们正襟危坐,大部分在记笔记,课堂纪律很好,没有交头接耳说话的。

我在用心听着年轻道士讲经,把投影仪上的文字记下来。

我一直对宗教心存敬畏,读了许多宗教方面的书,例如《世界十大宗教》《中国宗教史》《宗教的魅力和误区》等等,有的还放在案头常翻,如《圣经》。道教始祖老子的《道德经》,我也看过,总共5000字,一个短篇小说的篇幅。我对其中一些名句记忆尤深,如“天人合一”“无为而治”“道可道,非常道;名可名,非常名”等等,后来见解析内容的文章,分歧争论颇多。这次遇到货真价实的现场讲经,机会难得,我当然要贪婪吸收趁机充电了。

可是半个小时过去了,我竟然没记住多少,年轻道士在台上讲的,内容有些枯燥,翻来覆去一些书面语言,基本上是照本宣科,表达生硬,很容易让人打瞌睡。

他为什么不结合身边例子,尽量生动活泼些呢?

我怕过一会儿讲课结束无法拍照,便打开相机,走到前面,给台上老师和下面学员拍照。

下面的道士见有人照相,有的坐直了身子,有的在整理帽子,我在“咔嚓”按下快门时,瞥见镜头里有道姑迅速地低头,好像怕被拍进画面,我悄悄转动镜头焦距,想清楚地拍下她们,好像就是我在路上搭讪的道姑,结果她们不仅把头低下了,有一个干脆用道袍袖子遮住脸部。

不知她们为什么要躲避照相。

好在侯道长没有阻止我拍照,我心存感激,迅速回到座位上。

年轻道士在继续讲经,语调平稳,麦克风发出轻微的交流电“嘶嘶”声,寂静里,门外、窗外不断有鸟儿的鸣叫传来,“欧欧……”“嘎嘎……”此起彼伏,讲经堂好像被鸟儿包围,这里真是大自然的乐园啊。

中国的庙宇都在风水讲究的好地方,一般都是背山面水,冬暖夏凉,山奇石秀,古树参天,佛教的寺,道教的宫和观,甚至女尼的庵,基本上都占据着景色秀丽的风水宝地。

作为“海上名山第一”的崂山,当然也成了各路宗教人马垂青驻扎的地方,太清宫已经有了两千多年的历史,好像许多朝代都进行过修葺,有确凿文字记载的,唐朝时就有人在崂山修行,后面宋代的邱长春,留在崂山神清宫路边的巨石上一些刻字,现在依然清晰,如“访道山”“游仙仓”等。说崂山是宗教圣地绝非夸张,还有元代建的遇真宫、华楼宫、华严寺等建筑,气象巍峨,香火旺盛,信徒众多。

在这些星罗棋布的庙宇寺观里,规模最大的当然要数太清宫,我想方设法到这里来,也是因为太清宫最有代表性。当时蒲松龄写《聊斋志异》里的《崂山道士》《绛雪》等名篇,说的就是发生在太清宫里的事儿。

的确,太清宫有名,占据的位置也绝佳,拿今天房地产行业推销的广告语来说,是“黄金”“钻石”地角,为争夺这块“宝石”而大打出手甚或引发血光之灾,也就不足为奇了。

明朝万历十三年间,崂山脚下的太清宫,实实在在地上演了一出“夺地生死剧”,这就是历史上著名的“佛、道之争”。可以说,这是一场惊心动魄的宗教拉锯战,作为一个青岛人,如果对此事毫不知情或充耳不闻,是否有孤陋寡闻之嫌呢?我看了不少这方面的资料,内容大同小异,有的明显带有抑此扬彼的倾向性,有的甚至捕风捉影穿凿附会。我把这些资料进行了整理,力争删除情绪性的文字,还原历史真相,尽量做到客观翔实,言简意赅。

这是一场僧人和道士为争夺庙产土地而进行的斗争。僧方的代表人物是憨山大师,道方的代表人物是太清宫道士耿义兰。(待续)

原载 杜帝语丝 2022-08-09

杜帝更多作品

世说文丛总索引