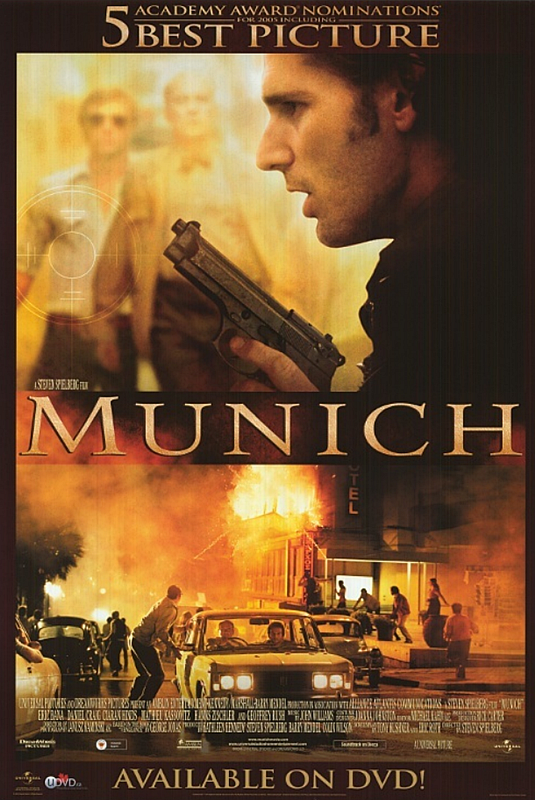

《慕尼黑》

《慕尼黑》由斯蒂芬·斯皮尔伯格执导,艾瑞克·巴纳、丹尼尔·克雷格等主演。获得奥斯卡金像奖“最佳影片”“最佳导演”等五项大奖提名。

影片改编自乔治·琼纳斯著《复仇:以色列队反恐队的真实故事》,讲述的是1972年在慕尼黑举行奥运会时发生的慕尼黑惨案,即“黑色九月”屠杀以色列运动员事件,及其后发展出的报复行动“天诛行动”。剧情是:1972年慕尼黑奥运会惨案后,情报员对暗杀以色列运动员的巴勒斯坦恐怖分子展开追踪报复。年轻的以色列情报局干员艾夫纳,被一位以色列情报局官员找上,要求他进行一项以色列史无前例的任务:猎杀十一名被以色列情报局指控为密谋策划慕尼黑屠杀事件的幕后主使。

暗杀小组有四名组员:出生于南非的斯蒂夫负责开车接应;犹太裔德国人汉斯负责伪造文件;比利时玩具工人罗伯负责制造炸弹;沉稳冷静的卡尔则负责清理善后。虽然艾夫纳年纪轻轻、缺乏经验,却被指派为暗杀小组组长。

艾夫纳率领组员在日内瓦、罗马、巴黎、塞浦路斯、伦敦和贝鲁特活动,先找出他们锁定的目标,然后执行计划周详的暗杀行动,一个一个将他们杀死。

暗杀者游走在国际法边缘,并远离家乡及家人,在一一执行暗杀行动之后不禁自问:“我们杀的到底是什么人?这一切具有正当性吗?以暴制暴能够抑止恐怖行动吗?”替同胞报仇雪恨、伸张正义的决心,与对这些暗杀行动日益强烈的疑虑,让他们的内心受到痛苦煎熬。他们最后发现,在猎杀目标的同时,他们自己也成为被猎杀的对象。

两个多小时的影片,斯皮尔伯格以他高明的导演手法和深刻思考,将巴以冲突的苦痛带入全球观众的视野,使新闻中习以为常的战后悲惨的画面和数字变得立体、生动,观影者时而站在以色列人一边,时而同情巴勒斯坦人,巴以冲突双方不再是巴勒斯坦人、以色列人这样抽象的符号,而是一些有生命、有感情、有思想富于人性的个体。

《最终行动 Operation Finale》

一个纳粹漏网者被抓被审判能拍多少电影?阿道夫·艾希曼死了五十多年了,关于他的电影层出不穷,最新的这一部更是充满紧张和惊悚。这一部和上一部关于他的《终极审判》放在一起看,会认识许多未曾思考的问题。这和那些浮皮潦草的所谓历史题材的国产影视剧有着本质的区别。

二战期间,纳粹政权对犹太人犯下的罪刑可谓人神共愤,以色列建国后,一向致力于追捕纳粹余孽、为族人伸张正义。《最终行动》(Operation Finale)即是以此为题材的作品,本片改编自历史上的真实事件,是一部写实且具备谍战片风貌的优质电影。

曾任职于纳粹党卫军的阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann),为纳粹对犹太人进行屠杀的关键人物,战后他却逃过了纽伦堡大审判,悠闲地与妻小一起在阿根廷隐居。1960年代初,以色列情报机关摩萨德接获他躲藏在阿根廷的情报后,遂决定排除万难将他逮捕回以色列受审。

《最终行动》并非单纯为犹太人叫屈,而在首幕戏中就告诉人们,善恶有时并非那么绝对,并非所有的纳粹党人都罪该万死,犹太人在对他们的追捕上,也可能因此而铸下大错。在一个正邪相当分明的故事题材中,一开始就能做到这一点,这让本片有了不一样的高度。

在对纳粹分子的追捕上,本片也呈现了另类视角,由于本次任务是由情报机关一手策划、执行,这让电影有着浓浓的谍战片色彩。从如何发现阿道夫‧艾希曼、到确认其身份无误,以及规划这起逮捕行动,乃至于任务的落实,相当完整地呈现了一场特别行动全貌,对于谍战片的爱好者而言,相信会是场令人满足的观影体验。

以电影的呈现风格来说,《最终行动》走的是标准的写实路线,透过故事本身来撑起电影的观赏性。尽管逮捕行动少不了诉诸武力,但电影可说几乎没有任何真正意义上的武打戏;虽有驾车紧急撤退的情节,但也未因此刻意安排飞车追逐的夸张场景来博眼。

阿道夫‧艾希曼被捕后,押解回以色列绝非顺风顺水,过程中其实暗藏了观众们难以想像的困难,由于摩萨德的行动并未得到阿根廷政府的授权,绑架有侵犯他国主权之嫌,加上当时阿根廷国内有一股不容小觑的亲纳粹势力,这也让任务增加了来自阿根廷官方的阻力。以色列探员不得不躲避阿根廷警方的追缉,与其上演猫捉老鼠的游戏。回国途中还有来自以色列国内政坛的压力。

《最终行动》的故事出自真实历史,电影自然不以惊喜取胜,剧情发展大体都在观众的意料中,但过程却诠释得相当有观赏性。特别值得首肯的是,本片演员的水准可说是相当整齐,其中最耀眼的当属饰演大反派的班‧金斯利(Ben Kingsley),尽管阿道夫‧艾希曼罪恶滔天,但日常生活中仍是个颇具人性的人,诠释这样的角色自然相当考验功力,但他却驾驭得却得心应手,证明了这位奥斯卡金像奖得主不凡的实力。

《世纪审判》

《世纪审判》由保罗·安德鲁·威廉姆斯执导,马丁·弗瑞曼、本·劳埃德-休斯、安东尼·拉帕格利亚等主演。

该片是为纪念奥斯维辛集中营解放70周年而拍摄,讲述1961年对纳粹高官阿道夫·艾希曼的世纪审判电视转播以及电视直播背后的幕后制作团队如何克服种种障碍,记录纳粹的证词。

在奥斯维辛集中营解放70周年之际,BBC的英国电视人拍了这部致敬前辈的电影。电影情节比较枯燥,但揭示的主题却极其深刻。

1960年代,世界大战的创伤尚未愈合,冷战的肃杀寒风笼罩世界。犹太人族群之外的很多人还处在对大屠杀真实性加以怀疑的状态。剧中一位集中营幸存者甚至说出:“如果我能够想象出那样的事情,我都可以去好莱坞了。”的确,当一件事太过恐怖残忍,超出了人们理智能够接受的范围,其第一反应就是否定。外人觉得难以理解,受害者觉得往事不堪回首,加害者则更难以主动认识错误。这场面向全世界播放终极审判,就想唤起民众思考:是什么让一个普通人变成了一个能让成百上千的孩子去送死的人?是什么样的特定环境,让人可能做出法西斯的行径? 谁能保证在一定的氛围中自己不会沦陷?

影片中导演里奥一直渴望揭开这样一个谜:一个人和我们一样,一个鼻子一个嘴巴的平常人是如何做到对犹太女人和孩子们开枪,然后回家拥吻自己的妻子和孩子的?他坚持让镜头拍到艾希曼在精神上被打败的细节,让镜头挖出艾希曼不动于衷,冷酷无情外表下的人性。因为只有呈现出艾希曼潜藏的人性,观众才能最直观地意识到,恶魔般的行为是由人做出来的。才能意识到任何一个人其实都有可能走上同样的道路。只有点出这个危险性,才能对世界真正起到警醒的左右。妖魔化他人是对自己的潜在危险的最好开脱,更是对自己实施恶性的最好辩护。

二战题材的电影视角总是会习惯性偏向弱者一方展现,反向探索纳粹失败后被审判者的思维方式,并执着于追寻暴力背后的人性和潜意识,这样的思路是很独特的。《乌合之众》阐述过,人性,总是最复杂最不受控最不理性的。平庸之恶的原因在于盲从,缺乏独立思考,一旦跌入恶的深渊,就很难回头。然后变得麻木不仁。人,一边是上帝,一边是魔鬼,但是别忘了上帝背后也是魔鬼,魔鬼背后也是上帝。人们将永远无法懂得纳粹,你不是他,所以你不懂他,当你懂得他的时候,你就成为他了。

于学周更多作品

世说文丛总索引