记者沿渭河沿岸采访路线图

最先见到的,是最后逃出村庄的人们。他们从洪魔的追赶中拼命跑了出来,舍弃了家园和一切,却又陷入了流落街头、无处安身的淫雨中。他们所企盼的,只是一个安身之所和一口充饥之食……

9月5日上午,渭河2号洪峰在渭南境内经过的第六天,我们来到受灾最重、依旧淫雨纷纷、浓雾愁惨的华县街街头。一进城门,是以郭一仪命名的子仪路。沿街两边,直到十字路口,到处是不带雨具而茫然伫立街头的人群,也有背看、抱着、拖着孩子顺街边行走的妇女,也有不管泥污席地而坐的人们……他们的神情是疲惫、麻木、期盼和茫然的,他们的眼神里面有未退的恐慌,有望穿秋水却没有明确目标的期待与焦灼、有对车辆行人经过时的一种张望和躲避,还有一种仿佛突然落魄而不习惯的羞惭和不自在……

我们临时在杏林镇城南村雇请的出租车司机兼向导东先生,在带我们去县水利局的路上,不停地指着路边的人说:“这些,都是灾民还有呢,大桥底下最多,我们大队部满院子都是,我们家里也住了一户,有六七口人。他们1号来的,到现在有四五天了。”

我们停下来,就近问路边的人,从被水淹掉的村子里撤出来都四五天了,为什么仍然散落街头。但是,只刚一开口,他们便围拢过来:“跑出来都四五天了,没啥吃,没处住,就没人管么!”“往出跑的时候,水就在勾子(屁股)后头跟着哩,怕死人哩,啥都没顾上拿,空人跑出来的。”“31号下午,先让各家的老人和小娃撤出去了,我们是第二天自己跑出来的,现在还不知道老人和娃在哪达(哪儿)哩,没处寻嘛。”“说是发方便面哩,但是,我们都不知道在哪达领哩,干部也找不着,头两天一天还能买俩馍吃,这两天身上钱花光了,馍还涨价,都两三天没啥吃了,一天搞得给娃买俩馍吃,大人就靠(饿)着……”

据了解,8月31日到9月1日,渭河2号洪峰经过时击溃的五处堤坝所造成的突如其来的巨大灾难,在短短的两天时间之内,仅华县境内,被洪水驱赶而匆忙逃离家园的灾民就有12万人之多。据最新统计数据显示,3次洪峰期间,整个渭河沿岸流离失所的群众有29万人之多,要在极短时间内妥善并就近安置这么多人,的确会有种种难度,也难免会有疏漏之处,但仍然没有想到,会有那么多人,在四五天之后,却吃住无着,还淋在内中……

但是,即便如此,我们还是能够感觉到,其中有一些人,尤其是一些年长者,在这样的状态里,仍旧保持着相当的自尊,甚至不愿意被人称作“灾民”,不愿意被路人用好奇或者同情的眼光看他们,也没有听到更多的抱怨,他们只是反复描述在大水中逃出来时的情景,诅咒那冲进村子的水,惋惜和惦记自己的家,尤其是家里的牲口……

从9月1日开始,所有的人们被一种紧迫和与洪水作殊死搏斗的气氛还有热情所燃烧!各单位都打破了以往的工作秩序,而新的秩序还没有完全建立,一些人忙得团团转,而另一些人则是急得团团转,不知道该做什么。

我们从这样的街景中一路经过,先去了水务局。在二楼办公室,靠窗的办公桌前坐着一位正在接电话的女干事,很忙,也很热心。她告诉我们,单位所有的领导和工作人员都在防汛抗洪指挥部和抗洪前线,只有她在值班,大家都是连轴转的,一连好些天了,没有人休息,至于“前线”的情况,只能去问他们领导了,她什么也不知道。

从水务局出来,我们接连去了县委宣传部、县防汛抗洪新闻中心、县防汛抗洪指挥部、河道站等单位……所到之处,都能感觉到一种非常时期的紧张与忙乱、骚动与不安,而那种情绪的源头所指向的都是——大坝!所有的人力、物力、注意力都集中在决口处和大坝上,人们在日夜填堵石堤河决口,在日夜巡查、守卫、防护渭河大坝……而水依旧在从渭河向各支流决口处倒灌……

我们奔走在各单位之间,也是为了要寻求一条能够尽快到达“前线”的途径。然而,整整一个下午,我们在到处是泥泞和积水的街道上奔来走去,这道大门进,那道大门出,一直到天色黑尽,却只是不断感受到一种气氛,而得不到任何有所帮助的指引。甚至到了最后,我们自己也仿佛融化成了一种“气氛”,热情而盲目,紧迫却无处下手。

在县委宣传部留守值班的通讯干事何武告诉我们,县委所有的人都去大坝了,若是新闻采访去新华宾馆,那里有临时设的防汛抗洪新闻中心,安排所有新闻单位的采访事宜,渭南市委直接管。

到了宾馆,前台服务员并不知道有新闻中心。终于打问到了时,也是只有一个留守工作人员,看过我们的介绍信,发给我们统一印制的“渭南市防汛指挥部记者证”后,说带着这个记者证可以去任何地方采访,报道已经放开,不会有阻拦,“中心”暂时没有资料可以提供,需要了解什么情况,直接去相关单位。

在新华宾馆时,我们在二楼大会议室还看到有人在给地上铺彩条隔潮纸,靠主席台的位置竖着写有“大荔县”“澄城县”等字样的木牌子。这里是用来临时安排外县赶来支援抢险救灾人员住宿的。就在我们在前台讯问时,碰见另外一家宾馆的经理正向新华宾馆的经理借铺盖,并且商量这边还有没有可能加床,分流一些他们那里的人,实在是住不下了。这边女经理表示爱莫能助,说他们已经把所有旧床单、被褥都用上了,还是不够,也实在是住不进来一个人了。

果然,我们打遍城里所有宾馆和招待所的电话,竟然没有一间空房可以订到,最后,只好住在城外一家很小的只有几间客房的私人旅馆,叫“城南饭庄”。

出了新华宾馆,我们直奔防汛抗洪指挥部。设在县防汛办办公楼上的指挥部比别的单位人多了许多,在办公室,有五六个人。真正忙碌的是一部电话。接听电话的女干事大概是因为连续加班有些烦躁,她问我们:“有县委宣传部的介绍信吗,渭南防汛指挥部的记者证不行。没有县委宣传部的介绍信,不能接受采访。去大坝我们不管,你们自己根本到不了,四周都是水,车到不了跟前,必须坐船。但是,船很紧张,恐怕你们是找不到。”

在别处遇到的情景也都大致如此。各单位都打破了以往的工作秩序,而新的秩序还没有完全建立,一些人忙得团团转,而另一些人则是着急得团团转,不知道该做什么。

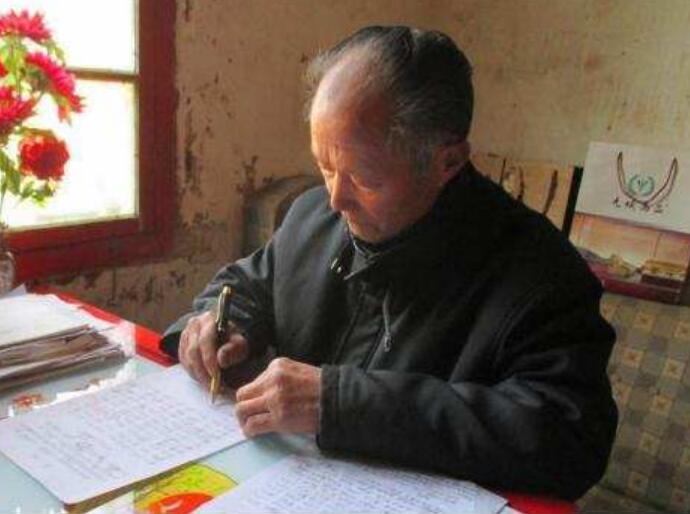

撤完了所有的师生之后,这位校长最后一个走出了校门(杨青山 摄)

是渭河发疯了吗?6月、7月,还在为干旱而愁苦不堪,花钱抽水、拉水浇地种庄稼,然而时隔不到一个月,渴盼的水终于来了,但同时来的还有让人措手不及的灾难……

6日上午,我们走进安置在杏林镇城南村大队部院子里的,下庙镇南解行政村部分灾民的安置点上时,雨依旧在下。有雨伞和穿雨衣的中青年人都蹲、站在院子里,那里还停放着他们逃离时开出来的农用车和骑出来的摩托车。妇女、孩子和老人都挤在楼道里和被腾出来的办公室里。那么一座小小的院子,挤着百十号人,从一楼到三楼,满楼道、楼梯上都是人,虽然挤挤挨挨,却毕竟可以避雨,可以轮换着休息,还有自来水可以洗脸,有开水可以喝。但同样大部分人还没有领到救灾物资,没有吃的和铺盖。

他们的村子离大坝和石堤河决口处最近,只有150米左右,也是最早撤出来的。

在这里,60岁的曹自妹和55岁的王侠娃都说,从小到大,从来没有见过这么大的水。1981年发水时,政府也让他们从村子里撤出来过,但那时,水没有进屋子,村里房屋也基本上没有倒塌,所以,水很快退了以后,他们就回去了。1968年也发过水,也没这么大。这一回,他们不知道什么时候才能回去,回去以后,家也毁了,房也塌了,什么都没有了,不知道日子还怎么过,说着便伤心地哭了。

36岁的二组村民李进军说:“前季里,麦一收,天旱得秋粮种不到地里,人都花钱买油抽水、拉水浇地哩,好不容易种上咧,施肥哩,除草哩,眼看包谷长成咧,马上就能掰了,这水一淹,啥都没了。刚刚才给娃交了学费,大多数人手里根本就没有钱,出来的时候,就带了两三天的干粮,早吃完了,又没钱买,这两天,有不少人就饿着,大人靠(饿)个三天两天还能扛得住,娃娃咋办哩,干部一天到处跑,得找领东西的地方,也找不见,有些人领到了,有些人还啥啥都没见呢。”

另一位村民独小明说,“哎,叫我说,当时把村里人一鞭子都赶出来就不对,把老人、娃娃和妇女撤出来以后,就叫壮劳力留到村里堵口子去,就在坝跟前住着哩,总比从塬上和外县调来的那些人有经验,各人都是保卫自己的家园哩,又不是为混一天十五个元的伙食费哩,谁不是豁上命地干哩?刚开始口子才几米宽,叫这伙人赶快就去堵,咔哩嘛嚓,三下五除二两下都堵住咧,能眼看着让口子开那么大,让水把村子淹的一点啥都不剩,你说现在人家到处人都来堵口子,我们这么些大小伙子没处来没处去的,干着急没办法,还要吃救济。想回去堵口子去吧,路口人家警察还挡得不让回去。”

这期间,只有孩子们依旧是无忧无虑的,他们从院里到楼道里、到楼梯上,出出进进地追着跑着玩,也有认生的藏在大人背后,一言不发,只睁着一双清澈的眼睛,不大明白发生了什么样的事情。

洪峰过后的排水是又一场歼灭战,争取要在九月底十月初让灾民重返家园,因为这是冬小麦下种的日子。不然,灾难将不断加重。

临近中午时,带我们来的东师傅找见我们,说队干部回来了,就在楼上,要不要去见。

敲开二楼一间办公室的门,我们见到了杏林镇毕副镇长和城南村党支部张书记。他们是刚刚从大坝上被派回来,组织50名劳力,待命上坝的。问及将从哪里组织劳力时,毕副镇长说,一个是城南村本村的精壮劳力,还有安置在这里的南解村村民有愿意去的,也可以考虑选一些。

正在说话时,门外已经起了喧哗和很大的敲门声,打开门时,门外聚集着刚才在楼下见到的一些中青年,其中有人大声问:“听说要人上坝堵口子哩,让我们去吧!”

毕副镇长跟他们解释说:“你们自己去把人组织好,让你们队干部报个名单来,等组织部电话一到,就出发。”

毕副镇长告诉我们说:“从31号到现在全县中层以上干部大家都连家也没回过,头两天是安置灾民。全杏林镇才12000口人,要安置下庙镇26000口的灾民,咋号(怎样)能安排开?一户安置两户都安排不开,何况还有毕家村的灾民跑过来的。多亏咱杏林镇境内还有些厂矿企业,虽然都不咋景气,但都给安置的有灾民,在企业还比较要好一些。

“29日早晨八点半,县上开的安置工作会,31日3点以前接待三种人:老人、小孩和病人,还没安排好哩,到下午六点,人就全都跑出来了。水太大了,刚开始还打算留一些精壮劳力抗洪抢险哩,但是一看水进了村子都一米五六以上了,赶快让人全部撤出来,好一些人光光一个人跑出来,啥都顾不上拿。

“灾民还没安置好哩,9月2号就让上大坝抗洪防堤了。从那时,差不多就没咋睡过觉,晚上一点多开会,开完会就组织劳力,找工具。半夜一家一家摇门闩,要把人叫起来,还要跟人说清啥事情,还要调车,凌晨4点就要上到大坝上哩。这里头也有一些客观原因。晚上一点钟县上通知中层开会,开完会回来又通知镇上干部开会,全镇500多干部,都通知到,开完会,又组织各村上队干部、村组长开会,将事情通知到,然后才去一家一家叫门。刚开始说是让组织六十名精壮劳力,后来又通知说先组织工具,把工具送到工地上去,劳力随后再说。这几天老是这样,搞得人一直精神很紧张,随时都在等电话。我从2号每天都在大坝上,前两天水还在倒灌,今天看见已经开始慢慢回流了。”

问及照目前形势看,水退下去后,灾民什么时候可以重返家园?

毕副镇长说,“要按我们这里安置的南解、秦家滩村的情形,水要彻底退下去,人能回到村子里,至少要两到三个月,但是,昨天贾省长看了以后心疼到极点了,指示大家争取在九月底以前,将水全部抽到大坝里面去,让灾民回去以后能种上一料冬小麦,咱这儿冬小麦一般是九月底十月初下种。”

毕副镇长说到这里叹了一口气:“唉,但愿九月底水能抽完,这才能谈上重建家园和生产自救,说实话,一些个农民回去,连麦种子都没有,所以,如果外面有企业呀个人呀可以支援的话,十月初能给灾区群众支援一些麦种子、药物、冬衣和食品,是最及时和实用的。你想,水刚一下去,楼房盖不起都不要紧,可以先盖简易房,但是,疾病防治、粮食种子和过冬衣食是最要命的。”

县上昨天开始发放救灾物资. 一户人家一床被子、一壶油、一袋面,再发些方便面一类熟食,大概平均一人一天2元钱的熟食,得要让人先能生活下去。

被集中安置在厂矿企业和学校内的灾民不管昨说都要好得多.至少有吃有住,还有专人管理和为他们操心……

当天中午前后,我们在距离城南村大队部不远处的中铁一局金属结构有限公司内,采访了这里的灾民安置点。在职工大礼堂集中安置着下庙镇姜田村、甘村和田村的158名灾民。这里条件相对要好许多。除了将长条椅对起来做临时床铺以外,不够的,都铺有床板和隔潮布,有简单的被褥,职工食堂每天专门给他们做两顿饭。有两个患有红眼病和一位患骨结核的病人已经隔离在礼堂背后的小房间里单独居住,卫生所给他们进行了治疗和处理。

在这里,我们见到了包点的联络员赵志英,是县广播电视局的职工,他一直在跑前跑后,登记名单,联系救灾物资,通知各队里的人去指定地点领东西。

他说,“我在单位上是做有线电视安装和维护工作的,31号(当时是星期天)正在家休息,单位上打电话,通知我们全部到单位,让我们分头去厂矿企业联系安置灾民吃住问题,我联系的就是这里,开始说的是每一个企业安排50个人,联系好了以后,头一天就来了84个人,到现在已经陆陆续续来了158个人了。后来来的大多是一家人走散了又陆续找见的。”

“企业不管咋说都要好一些,至少有吃有住,灾民也都挺感激。昨天,附近有一个女教师,来看灾民时,说是正在想办法联系教室,要给这里的孩子免费上课。厂里的职工看谁没衣服和鞋的,也都从自己家里拿来给他们。不过,被子还是不够,昨天民政局发放第一批救灾物资时,一户领了一床被子,可能有些人家还没有领到,总共领了十袋面和几壶油,都给放到职工灶上了,让给他们做得吃,他们自己又没有灶,也做不成。”

在帐篷里熟睡的孩子(胡香 摄)

他被水围闲了整整四天,在满眼看过去就只剩下水和他自己的一个晚上,他看见一条船在离他不远处停了下来,但他并没有喊救命,他以为是救灾的过路船出了故障停下来。他大声问:“要不要工具?我这里有扳子。”

在礼堂背后的病号隔离房间里,我们见到了田村村民党拥军,是他母亲叫我们来的,说是他儿子有话要说。

党拥军从十几岁时患骨结核,行动不方便,但性格却开朗。初中毕业因病没能继续升学,回家也不能做重体力活,父亲已经60岁,母亲也50多岁,就他一个儿子。村干部通知让撤离时,车在村口等着,但是,他走不出去,父母也背他不动,一家三口看着村里人乱哄哄上车逃命却一点办法都没有。父母带不走儿子,也舍不得丢下他,就要一起留下来陪儿子。已经三十多岁的党拥军平生第一次跟父母发了脾气,将他们“赶出”家门。当时,接人的解放军跟他说,等把这些人送出去,再开车回来接他,让他等一下。

但是,车一开出村,水就进村了,车再也开不进来。党拥军被困在了自己家院子里。好在自己家院子庄基地高,水一下子进不来。他柱着拐杖,很艰难地关了院门,但还是眼看着水进了院子。他说,那时,他也不知道害怕,也不知道哪里来的力量,被水赶着不断往高处爬,在平常那是做不到的,先是上了炕,后来就上了房顶,把吃的、用的东西都拿得放在手前,就等水退。但是才过了一两天,馍都霉得吃不成了,空气潮得洋火也搽不着。整个村里四到处都是水,没有人,没有电,电话也打不成,跟外界彻底失去了联系,好像整个世界上就只剩下水和自己一个人。

一直到了4日晚上,他看见村子里有手电光,自己也打开了手电,但手电里面的电池没电了,光非常暗,远处根本看不见。直到船到了跟前时,他才朝船上喊话,还以为是救灾的过路船出了故障停下来。他大声问:“要不要工具?我这里有扳子。”船上的人听见他喊话,很吃惊地问:“你怎么还在村子里?还有没有人?我们是搜救被困的群众的。”

背他上船的是解放军战士。一家人看到他时都高兴得抱头痛哭。

灾民最关心和急需解决的是吃住问题。从9月3日起,源源不断的救灾物资就在争分夺秒地运往灾区,可直到5日、6日还有灾民没有领到手。

当天下午,我们到了华县民政局。希望能够了解到救灾物资的到货和发放情况。

在民政局一楼楼梯口,有一张办公桌,许多人围在桌子前,咨询物资发放情况,坐在桌前的咨询员不断解释政策,指点他们该去哪里和找什么人。

我们找到办公室时,那里人很多,一位女干事介绍我们去三楼找李主任,说是她管对外宣传的;找到李主任时,李主任说她不管,要找局长,又将我们推到办公室刚才那个女干事那里,女干事说翁局长不在局里,上大坝上去了。我们还被一位副局长推过一次之后,才被安排在主持工作的贺副局长办公室等候。

贺占民副局长终于回到了办公室,紧跟着找他的人也接踵而至,忙得什么也顾不上,我们也不好打断他正忙着的工作,只坐在沙发上等他有片刻闲下来的时候。

贺局长抽空说,他从大坝上回来才两天,前面的工作他不清楚,已经连着三天没合眼了,感冒、嗓子发炎、眼睛发粘,但是,现在救灾物资发放是最紧迫的问题,他不能休息,大家也都不休息。

在这期间,有澄城县民政局一位副局长来请求援助,说他们昨天来,带了150名抗洪抢险突击队员,住是住下了,但是没有铺盖,希望能借15床被子,贺局长很关切地问:“那么多人15床够吗?给你们20床吧。”说着就批了条子,让他去取。还有县医院院长来,也是借铺盖,说是县医院已经免费收诊了几十号重病的灾民,现在床位和铺盖紧缺,希望先从民政局借10床被子,贺局长再批条子。

医院院长也是在连续工作、很疲惫的样子,他说,医院组织的免费医疗队已经开始在各灾民点上巡诊了,发现患红眼病的灾民很多,还有患感冒和痢疾的,而且许多单位干部职工一直在持续工作,像贺局长一样感冒和嗓子发炎的人也不在少数,希望民政局能组织一些药品回来。

这时,有办事员送来一张单子,说今天市民政局调拨的救灾物资到了,要贺局长签收,看单子时,上面有:1400袋面粉、10350.8斤挂面、4110箱方便面、2200床棉被、63双鞋,608箱矿泉水、11000件衣物等,同时到的还有韩城捐赠的3车面粉和大米。这期间,一位负责救灾物资接受和存放的工作人员反复找过贺局长三次,在汇报和商讨库房的问题,说现在用来存放救灾物资的棉花库太小,正在联系一个部队上的大库房,新到的救灾物资就直接下到大库房去吧,还有统计员和其他人员也来找贺局长看单子、签字。

跟我们一样等待采访的还有渭南人民广播电台新闻台的记者阮秀芬,她不断催促贺局长,因为电台是在做直播,几次将电话接通,都因为贺局长顾不上而挂断。终于等到贺局长忙完手中的工作,能空出几分钟时间时,他说:“好吧,我就简单说几句,问题也尽量提得简短一些。”

在我们问到救灾物资的发放渠道和方式时,贺局长说:“有三种方式,第一种是直通车的办法,物资到县上以后,由民政局设立接待站,直接送往灾民集中的地点,由安置点乡镇领导接收后,发放给灾民;第二种是在夜间接收的物资,我们租赁了三个库房,集中堆放,第二天办理出库手续后,由各乡镇领取后发放到灾民手中;第三种是对口支援的方式,由支援单位和被支援单位直接交接。”

在问到如何检查物资发放情况,比如到不到位、公不公平等问题时,贺局长说:“我们设有一个灾情调查组,主要有两个职能:一个就是查灾和统计灾情,将结果报上来;第二就是检查督促物资发放情况。”

最后,贺局长说:“我现在最需要的就是时间,多给我一些时间,我就可以多给灾民发放一些物资。”

不管怎样,支起帐篷以后的华县街头,尽管仍有许多散落着的灾民,但看上去比前一天要整洁和有生机了许多。

在6日下午天色将晚时,子仪路和十字交叉的另一条街上相继支起了蓝色的救灾帐篷,大部分在昨天还流落街头的灾民都领到了帐篷,他们最少的是两户人家共用一顶帐篷,最多的四五家用一顶帐篷,刚刚雨住天晴的街上,到晚上时已经搭起了1230顶帐篷。

同时,从这一天起,有七个基层粮站自发地在街上支起了七口大铁锅,他们从单位带来大米,职工两班倒着,一直不间歇地烧大米粥,免费给灾民供应。已经四五天没有吃到热饭的灾民们终于可以喝到热粥了,每一口锅前都排了很长的队。有人要反复排好几次队才能打到一碗粥,他们的脸上已经消失了前一天的疲惫与茫然,而焕发出了一种希望和欢愉。有人端着碗,一边走回帐篷,一边喝,有人就蹲在街边,将刚刚领到的方便面泡在粥里吃。

我们还在街上看到两处发放方便面和被子的村组,都是在农用车上,由队干部集中领回来,停在一个地方,再彼此转告,通知被安置在不同灾民点上的本村组人来领取各家的物资。有一家组织得很好,村干部有人在登记名单和发放数量,有人在维持秩序,有人在清点和发东西,领东西的村民很自觉地排着队;另一家很零散,只有一个队会计蹲在车厢里,手里拿着单子,在发被子,来的人也很零星,来了,就签名领走自己家的被子,还有许多不知道的,只能等回去的人捎话让过来领。

不管怎样,支起帐篷以后的华县街头,尽管仍有许多散落着的灾民,但看上去比前一天要整洁和有生机了许多。

原载《新西部》2003年第十期

胡香更多作品

世说文丛总索引