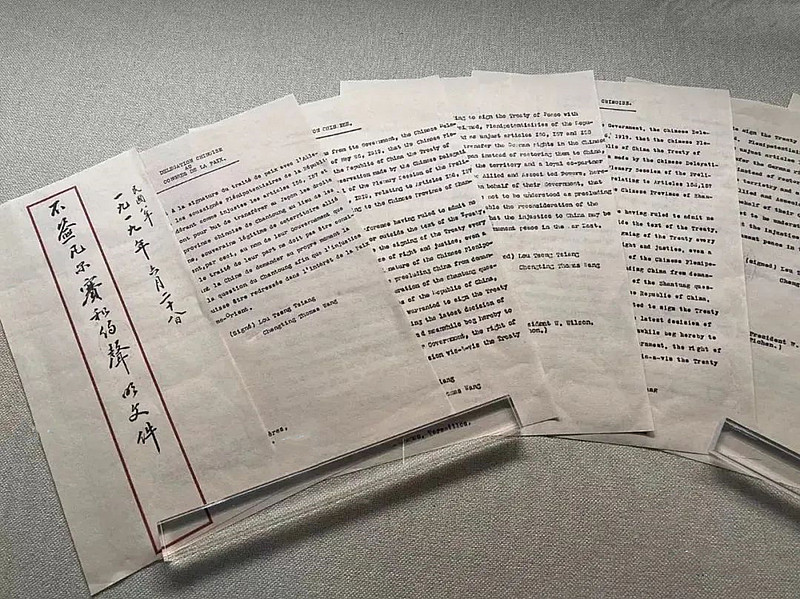

胶济铁路青岛博物馆陈列的几份档案散页,是《民国八年一九一九年六月二十八日不签凡尔赛和约声明文件》。法英两种语言、打字机敲出的文件,签字处是上下排列的Lou Tseng Tsiang和Chengting Thomas Wang。

前者是陆征祥,时任北洋政府的外交总长和巴黎和会中国代表团的团长。姓氏之前加入英文名字Thomas的,是参加和会的南方政府外交部长王正廷。中国派出广东护法军政府背景的王正廷为出席和会的全权代表之一,表明南北两个政府的对外政策保持同步。1919年6月28日是巴黎和会的最后一天,也是与会各国在和约上签字的时刻。作为战胜国的中方代表没有出席最后的会议,足以震惊四邻。就拒绝签字的坚定行动而言,无疑又是这个国家在世界外交舞台掀开的崭新一页。王正廷后来回忆,“我一生有一桩得意事,就是拒绝在巴黎和会上签字。”

王正廷(1882-1961)

巴黎和会对于“山东问题”的悬案,在两年半之后的华盛顿会议得到一定程度的解决。中日双方于1922年2月4日正式签署《解决山东悬案条约》,3月3日北洋政府任命王正廷为鲁案善后督办。督办鲁案善后事宜公署设在胶济铁路济南车站附近的前日本守备军驻扎旧址,山东督军兼省长田中玉为鲁案善后会办。

从巴黎和会到华盛顿会议的这段时期,国际形势错综复杂。职业外交官身份的王正廷,经历国内外一系列重大事件。正值不惑之年,他又主持接收山东权益回归。王正廷与同样有着丰富外交阅历的山东临淄人崔士杰,成为合作共事的上下级。这为他们后续的进一步交往,开启平生难忘的篇章。

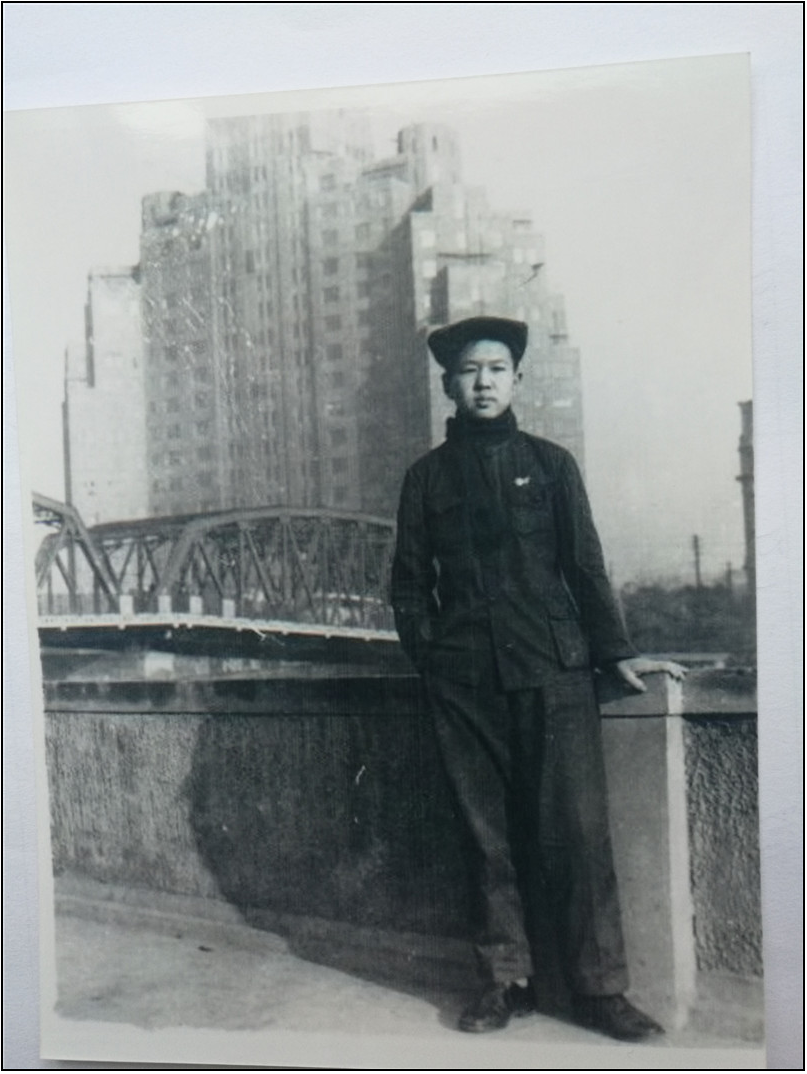

崔士杰(1888-1970)

崔士杰比王正廷年少六岁,两人同属十九世纪的80后。辛亥革命爆发时,已从美国留学回到上海的王正廷,前往湖北在黎元洪部下参与起草都督府组织条例。三十而立的王正廷,被任命为都督府外交司司长。同样受辛亥革命的影响,还在日本留学的崔士杰与众多学子纷纷回国参加战斗。在同盟会前辈徐镜心的领导下,崔士杰参与登州起义。随后,二十四岁的崔士杰在1912年1月成立的山东革命军政府中担任副外交部长之职。

历史性的巧合,先是发生在1905年。此时,崔士杰成功考取公派留学生,即将东渡日本。王正廷也在这年接受中华基督教青年会总干事白乐门的邀请,准备前往东京筹设中华基督教青年协会分会。在日本一年多的工作结束后,他于1907年秋远赴美国留学。1905年8月20日,孙中山先生领导和组织的中国同盟会就是在东京召开的成立大会。先后抵达异国他乡的王正廷和崔士杰,他们都在日本一地参加的同盟会。这似乎为后来二人的不期相遇,预先构架起信仰的基础与信任的通途。

1916年,崔士杰从东京帝国大学毕业归国。次年,受聘山东省外交特派公署第二科科长。他所触及的外交事务,少不了与占据岛城的日本殖民当局打交道,特别是与青岛守备军民政部以及改称山东铁道的胶济铁路有着正面的接触和切身的感受。这些目之所及与心之所思,是青岛回归前中国与日本展开激烈争战的核心事件和焦点议题。

位于济南的督办鲁案善后事宜公署

王正廷受命担任“鲁案青岛接收善后督办公署”督办,自然与其在巴黎和会期间倡导的拒签凡尔赛和约的行动有关。如今继续担此重任,是有始有终的一项历史使命。上任伊始、组建班底,他先找来同是耶鲁大学校友的孔祥熙。在济南的督办公署,孔祥熙是外交协办和实业处处长。接收完成之后,孔祥熙坐镇青岛,成为首任胶澳商埠电话局的局长。

三十四岁的崔士杰,则调至公署担任秘书,负责中日交涉的翻译工作。“中日联合委员会”是两国组建的临时机构,双方各有三名委员组成,分别是中方委员的王正廷(督办鲁案善后事宜)、唐在章(外交部参事)、徐东藩(督办鲁案善后事宜公署参议),以王正廷为委员长,后增加两湖巡阅使署顾问陈干。日方委员是小幡酉吉(特命全权公使)、秋山雅之介(青岛守备军民政长官)、出渊胜次(大使馆参事官),小幡为委员长。除此之外,中日两国各有佐理员数十人,分任几个专门委员会的具体工作。

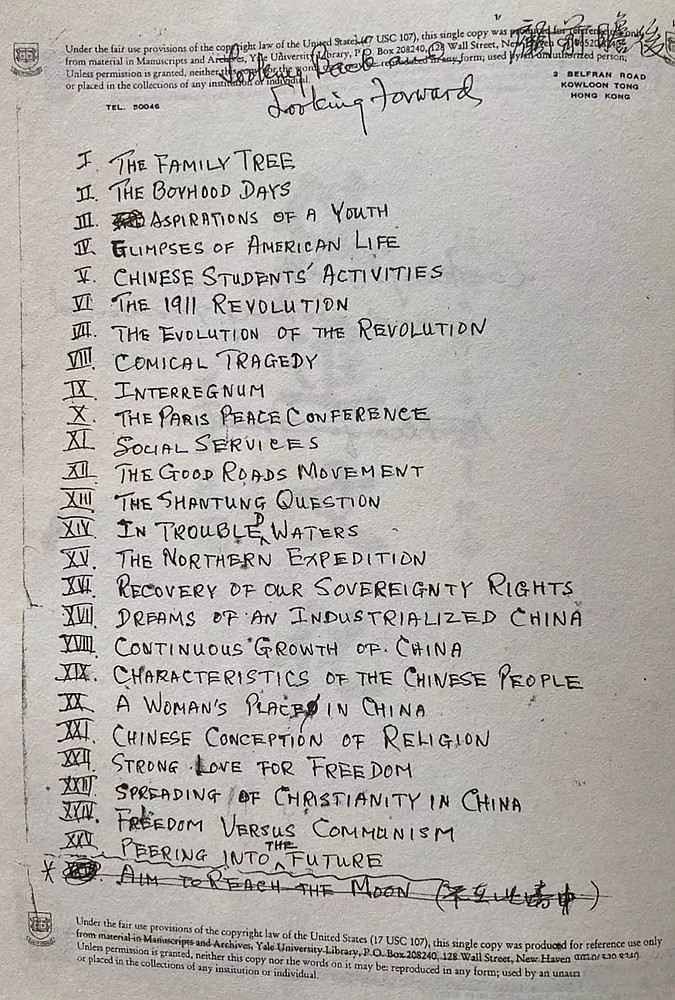

王正廷自传手稿,现存于美国耶鲁大学

1956年,已在香港定居四年的王正廷以英文撰写《顾往观来》的自传。其中,专述“山东问题”的第十三节提及:

回想那个多事之秋,我真的很幸运能够拥有那样一支优秀的团队协助我,他们完全明白将谈判引向达成一致的重要性,而且在接收各种各样的企业时没有一毫的慌乱。他们在各自的领域都经验老到,分别从事于例如铁路管理、土木或者机械工程、铁路养护、矿井管理、矿业工程、制盐工业、城市管理、港务管理、陆地和海上警务等等无数不同的行业,而我的目标就是要向世界证明,中国人能够管好这些企业。我心里仍旧一直念念不忘的还有要去说服那些西方列强,让他们将从软弱无能而且愚昧无知的满清政府手中攫取的租界和其他特权最终交还给中国,也就是说,中国必须要恢复自从一百年前开埠通商之后所失去的一切主权。

这小段内容读起来,语言平缓、叙述轻松。实际上,在众多议题展开谈判和讨论时,日方屡次出现蓄意曲解条文、企图攫取更多利益的动机以及中方据理力争、唇枪舌战的场面,真可谓惊心动魄的景象比比皆是。正因如此,赎回胶济铁路估价、铁路沿线财产的移交、日本购买建造增修的官产和经营的盐田、山东多地的矿山以及胶州湾官地租借期限、海底电缆归属、无线电报和普通电报局收报文字等诸多事项,皆为激烈争斗与变幻莫测的一幅幅复杂交织的图景。

从1922年6月29日两国在北京的外交部开启双边会谈以来,直到11月30日才得以闭会。经过七十一次会议、历时五个月之久,最后于12月1日签署《山东悬案细目协定》。日本“将胶澳租借地的行政权移交中国政府”的时间,由双方商定为1922年12月10日。

图片来自《接收青岛纪念写真》

这年的10月10日,是民国的第十一个“国庆日”。王正廷为接洽接收事务到访青岛,遂邀请中外绅商在国际俱乐部召开庆祝会并合影留念。近二百人入镜的照片,王正廷在前排居中的正座。两面交叉展开的“五色旗”,正好在他背后的中心位置,像为两个月之后的接收仪式进行的彩排。照片右侧,可见站立于第三排的崔士杰也同时在列。

合影右侧的三排居中者为崔士杰

12月6日,当王正廷赶至济南之际,北洋政府内阁发生人事变动。总统黎元洪任命汪大燮复署国务总理兼财政总长,王正廷出任外交总长。8日,王正廷抵达青岛的关键时刻,日方策动的孙百万股匪的暴动企图已得到掌控,从而让“至繁至重之鲁案卒获如期解决”。12月10日,中国近现代史上“青岛回归”的大事件画上圆满句号。

见证回归之路的崔士杰,在记录王正廷对待支付赎金所选用的币种上还专门做过描述。因为除双方商定的胶济铁路四千万日金赎价外,“还有公产、盐业和矿山的赎价款1900万元”。“倘一不慎,损失更大”。王正廷“就决定延请中国经济财政和金融等专家们一同开会研究”。最后“专家们大多数都主张付赎款宜用日金元(即日元)。理由是各国的金本位都将站不住脚,日元还可能跌价”。

接收周年纪念之学界全体合影

风云变幻,流年更迭。恰在10日接收青岛的节点,国务总理汪大燮通电离职。次日,黎元洪任命王正廷兼代国务总理。在派系林立、矛盾重重的北洋政府,王正廷以外交官的智慧和政治家的温情,总计任外长一个月又六天、任总理二十五天。

历史性的巧合再度发生。当王正廷突发意外地履新后,崔士杰也传奇式地远离青岛。他在《济南“五·三”惨案回忆录》中写道,“旧军阀田中玉督鲁时,我曾随同王正廷接收过青岛,但接收未完,即值北方旧军阀大抓革命党人,有朋友告诉我说,黑名单上也有我的名字,为避危险,我躲到上海实业界中。”

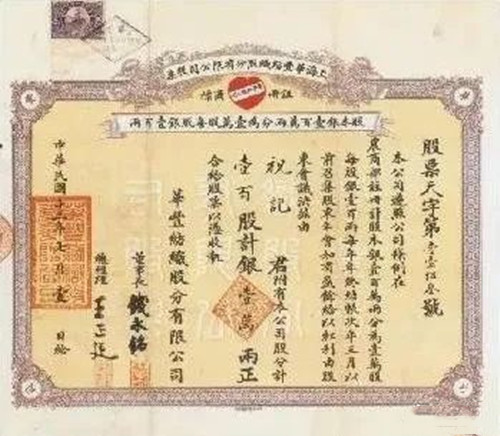

华丰纺织公司股票 网络图片

所谓“上海实业界”,即为王正廷与工商界人士聂云台、钱新之、吴善卿等人创办的上海华丰纺织公司。崔士杰从青岛转赴上海,带有避难的性质,但从一个侧面证实他与王正廷的个人关系已远远超越工作上的一般交往。此后,崔士杰在中俄两国交涉、陇海铁路任职、冯玉祥外事顾问、济南惨案谈判直至参与胶济铁路的高层管理的人生轨迹,都与王正廷有着工作的交集以及友谊的延续。

抗战胜利后,王正廷的儿子与崔士杰的女儿还保持着交往。他们在青岛骑马的老照片,也为两个家庭增添几朵足以让后来人慢慢品读的美妙花絮。

王正廷与崔士杰,见证青岛回归。他们披荆斩棘、并肩作战,共同经受岁月考验而依然闪耀的无数光点,就是一个时代无可改变的发展命途和一段历史难以忘怀的记忆符号。

2022.8.28

张勇更多作品

世说文丛总索引