求真:我也是第一次听说克尔凯郭尔“不知道阿奎那证实了上帝的存在是他的知识缺陷”,说他的“纵身一跃”是“浅薄无知”的表现。这样的说法,的确有点惊世骇俗。克尔凯郭尔在哥本哈根大学学的是神学,并获得了神学学位,阿奎那的《神学大全》是神学学生的必读书,克尔凯郭尔不可能不知道阿奎那证明上帝存在的“五项论证”。其实,五项证明并非阿奎那的原创,在他之前,中世纪最伟大的犹太神学家哲学家迈蒙尼德(1135-1204)就吸收了亚里士多德的思想,提出过论证上帝的四项证明,阿奎那步其后尘,甚至连一些措辞也照搬过来,只是论证得更系统更简洁而已。而这种对上帝的理性论证,历来不为奥古斯丁教父思想一系的正统神学所认可。因为一切以理性式展现出来的学术,包括神学,都不能够证明或者说在理性逻辑的意义上证明上帝的存在。实际上,在生活中,也没有多少人是因为被“五项论证”说服而信了上帝的。以理性推理来论证上帝必然会有许多重大缺陷,克尔凯郭尔最后遇到理性极限的时候,提出“纵身一跃”,事实上就是希望回到信仰的基本问题。

慕道:是的。克尔凯郭尔一生反对的就是把上帝的启示与人的理性放到同等地位。对这位丹麦神学家,现代西方思想史上杰出而独特的人物,文学天才卡夫卡曾做过深入研究,他写道:“克尔凯郭尔是一颗明星,但是,他所在的那个地方,我是够不着的。”“我大概是在克尔凯郭尔那里迷了路……”我想,连卡夫卡都觉得难以读懂的克尔凯郭尔被当下中国人误读也是正常的。

求真:说得很对。中国学界只是从上个世纪八十年代才真正开始了解西方文化。两希文化是西方文化的源泉,但我们对西方文化的认识基本是基于希腊文化的,而对希伯来文化或者是有意回避,或者作一些曲解,总之所知甚少。对信仰基督教的思想家、哲学家、文学家、艺术家的经典作品,很少放在基督教信仰背景之下予以考察。而止步于无神论的人文主义和理性主义的立场,是无法深入作家的真实意图和作品本质的。比如卡夫卡的小说《乡村医生》,如果读过《圣经》并了解卡夫卡一生对犹太教的探索思考和追寻的话,对作品中一些隐喻的解读或许会更符合作家的意图。而对虔诚的基督徒克尔凯郭尔这样的神学家、哲学家、作家和诗人,如果不结合基督教发展史、基督教会史以及错综复杂各种不同流派基督教信仰等背景去研究辨析,忽略了基督信仰在其个人生命里所产生影响的决定性因素,不但连皮相都摸不到,甚至会南辕北辙,把事实说反了。对基督教缺乏基本了解,是很多中国作家的短板。如莫言近期的短篇小说《等待摩西》,选择描写基督徒为题材是一个突破,但无论是小说的情节细节,还是所要表达的小说主旨,明显表现出对基督教及基督徒生活的隔膜,呈现出的一种生硬陌生的文学叙事样本。有评论者说,他是借基督教这个“壳”。我觉得,一个作家即使你借一个“壳”,也总该熟悉这个“壳”。对“壳”的描述应当真实可信。

慕道:我在平常阅读中也有这个感觉。应该说,在这方面,我们还处在一个需要弄清基本概念的阶段。在这种文化氛围下,别说普通读者,即使专家,也远远没有达到以基督文化视角对克尔凯郭尔进行批判的时候。我想,我们这次漫谈,不做价值判断,而着重于事实判断。看看那些已有基本定论的事实是怎么回事。

求真:非常赞成。我们不是什么专门的研究者,只是闲来无事,随意聊一聊。基督教信仰及基督教文化浩如沧海,能从中取一瓢饮,也算不错了。

慕道:的确是这样。克尔凯郭尔是十九世纪丹麦一位拥有诗人灵魂和哲学家思辨的神学家,被称为“思想家的思想家”“存在主义之父”“现代人本心理学先驱”。当然,这些称号都是他死后若干年,到了二十世纪才获得的,他生前影响有限,还遭人嫉恨攻击,活着的时候,丹麦的教会和思想文化界都不理解他,他非常孤立,影响有限,四十二岁孤独地死在医院里。

求真:是啊。克尔凯郭尔1813年5月5日出生在一个虔诚的基督教徒家庭,他是最小的孩子,有先天生理缺陷(驼背跛足),体弱多病,虽聪颖过人,但生性孤僻内向。其父一直以“旧约精神”严格治家,使整个家庭弥漫着浓烈的宗教气氛。老克尔凯郭尔虽经商致富,但常为贫穷时诅咒过上帝以及有过通奸行为而自认有罪,担心上帝惩罚,后来悲剧果然频频发生,后妻和五个子女在不长的时间里相继离世,使他深信这是上帝对他犯罪的惩罚。众多亲人的离世和父亲阴暗忧郁的心态对克尔凯郭尔产生了深远的影响,以致于小克尔凯郭尔同其父一样,终生都为有罪和受惩的宗教情感支配。他在日记中写道:“我早年的全部生活环境笼罩在最黑暗的忧郁以及最阴沉的压抑的迷雾里,竟至于弄成我现在的样子,实在是没有什么奇怪的。”

他1830年进哥本哈根大学学习神学、哲学和文学,他对戏剧、音乐也有浓厚兴趣,但这些并未改变他为“恐惧和颤栗”支配的心态。1836至1837年间,他曾一度沉醉于放浪形骸的生活,可并没有使他摆脱阴沉心态,反而带来更大的精神空虚、恐惧和绝望。父亲死亡之前向他谈及自己早年曾犯下亵渎神明的大罪,这对青年克尔凯郭尔产生的影响难以估量,1838年与一位叫雷吉娜的姑娘的交往,这燃起了他追求新生活的热情,1840年订婚后不久,他重又为恐惧和忧郁情绪支配,感到在献身上帝与步入婚姻之间只能二者择一,一年后他与雷吉娜解除婚约,克尔凯郭尔退婚不是因为他不爱雷吉娜,他后来没有再让任何女性走进他的生活,余生他做了很多事情来纪念自己和雷吉娜之间的爱情,终生未娶。

这是克尔凯郭尔人生中一次重要选择。他每一次的选择都与众不同。1841年他在完成硕士论文后曾去柏林听谢林的反黑格尔的课。1842年5月,他回到哥本哈根,没有进大学或学术机构,而是靠父亲丰厚的遗产生活,成了一个自由写作的作家。从这时起到1846年完成了其最主要哲学著作。晚年他几乎将全部精力转向宗教,写了大量宗教论著。尽管克尔凯郭尔坚信他的“生存”比“任何丹麦作家都更加有趣”,因此,他“将在未来被阅读和研究”。甚至认为:“……恰恰是我的生平,整个机制的核心秘密将得到反复研究。”但是,克尔凯郭尔呈现给世人的生活极其简单,他生平中的外在事件少得可怜。

从29岁到33岁的四年,是他创作的黄金时期。他们平均一年两本书的速度,先后出版了《非此即彼》《恐惧与战栗》等重要著作。他经常用假名出版自己的作品,而且几乎每部作品都不重要。前后用过的笔名有怡然隐士、哥本哈根的守望者、快乐的装订匠等。有时候他还把自己的名字写在编辑的位置,好像是他编辑出版了别人的重要思想。《克尔凯郭尔传》的作者布加林说,这是克尔凯郭尔表达思想的一种方式:他是要让人们接受思想本身,而不是树立作家本人的权威。他是在用假名提醒读者,书里面的观点是开放的,可以进一步讨论。

慕道:从他的人生态度和作品渴望表达的思想看,他是一个非常反“理性”的人。

求真:是的,这就要谈到他对黑格尔的批判了。针对黑格尔竭力要让上帝合乎理性,把基督教与理性协调一致。克尔凯郭尔则彻底拒绝理性,抛弃启蒙运动的理性定义。他认为信仰和理性是无法调和的,信仰,靠的不是理性,上帝不是一个理性的概念和结论,我们无法依照逻辑推导出一个上帝,任何理性证明都确定不了上帝的存在。如果你能把它作为一个数学中的确定性来计算的话。这样的信仰就不是信仰。真正的基督信仰就是拥抱“荒谬”和“悖论”。这一神学立场,无疑与阿奎那论证上帝的理性逻辑水火不容。克尔凯郭尔看到了当时西方文化出现的问题,他将之归咎于没有保持对福音、恩典、纯粹的忠诚。

慕道:看来克尔凯郭尔坚持的是教父时代德尔图良的思想,“正因为荒谬,我才相信”。可以说,他继承的是奥古斯丁的教父神学,正因为此,美国神学家史蒂夫·威尔肯斯说,克尔凯郭尔代表了对路德宗教改革主题的回归。他不满意黑格尔哲学体系的绝对理性主义,以及强调整体比个体重要的倾向,认为黑格尔营造了一个庞大的哲学体系,却跟他的人生经验不相关,犹如一个人自己建造了一座王宫,自己却不住在里面。他也认为哲学体系越是宏大,就越容易走上抽象玄思之路,越离开对个人实际生存问题的关注。因此他不愿意成为黑格尔庞大哲学上的逻辑体系的一个齿轮,而不惜一切代价成为“那个个人”。

求真:“那个个人”在生命的最后几年又作出了惊世骇俗的选择——与丹麦的官方教会决裂。克尔凯郭尔本来计划完成写作后,去当一名乡村牧师。但他遭遇了“海盗船”风波,令他身心受到极大伤害。在他敏感的世界里,他感觉到自己的朋友和几乎整个丹麦的文化圈都开始与他为敌。这个时候,他完全可以像之前计划的那样归隐乡村,当个牧师。他却做了相反的选择。他决定继续做一个作家,发出自己的声音。他的力量来自真正的基督教精神,认为真正的信仰就是要和耶稣基督一样受苦,不惜遭受迫害和死亡。这个领悟让他进一步发现,实现信仰完全是个人的选择。他在生前的最后几年里进行过一场孤军奋战的神学革命,接连出版了一系列作品,给牧师们冠上“食人族”“猴子”“睡帽”之类匪夷所思的名号,对丹麦的教会做了全方位的轰炸。他批判教会把信仰和国家权力结合,把宗教变成了官僚机构,欺骗人民。他把自己比作给大众敲响警钟的人,甚至是一个纵火犯,他要点燃整个基督教世界,点燃人们的反抗热情。克尔凯郭尔对丹麦官方教会的批判,有人将之比作300多年前德国神学家马丁·路德对罗马天主教会的批判。这种比附是否准确暂且不论,但他一生在努力恢复个人与上帝的关系,强调信仰超越理性,需要“纵身一跃”的信心,在现代基督教思想史上作出了重要贡献。

在与教会决裂的过程中,克尔凯郭尔还和自己唯一在世的哥哥彼得决裂。因为彼得就是丹麦教会的牧师。

慕道:一名基督徒竟然和教会闹成这样,真是难以理解啊!我还注意到,可能缘于意识形态的因素,国内的学人往往倾力关注克氏在哲学方面存在主义哲学的成就, 却忽视了他全部创作的根本底蕴——基督信仰。事实上, 克氏毕生致力于通过自己的著作去言说基督教, 他说:“我所写的全部著作都应从作者笃信宗教这一观点来加以理解。”他的美学作品表面似乎在描述美感生活, 但字里行间传递的却是宗教的信息与目标, 他说:“美学作品描述了人们可以采取一种成为基督徒的方式, 即远离美感生活而成为基督徒。”而哲学作品本质上是以宗教立场反对哲学思辨。他说:“正如我已经说过的,《非科学的最后附言》构成我作为作家的全部作品的转折点, 它表达了成为基督徒的问题……此著作承担着描述成为基督徒的另一种方式,即远离体系,远离思辨。”克氏在后期作品中一改往日托名的间接表达方式而以真名直接涉及基督教主题,这段时期的作品是纯粹的宗教作品。由此可见,作为一位终生持守一种信仰的基督徒,作为一位天才的哲学家,作为一位敏感的神学家,在他著作中,不会做轻率的表述,而他对于神学理解与阐述是极其深刻的,并超越了时代。

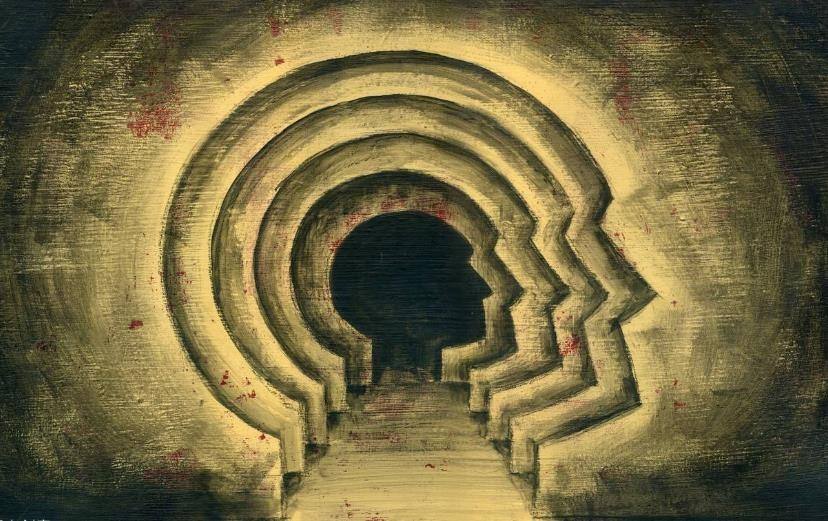

求真:了解了以上背景,再来考察克尔凯郭尔著名的“纵身一跃”之说,即可知其含义之深广。大家都知道克尔凯郭尔关于生命生存的三阶段论:审美—伦理—宗教。由伦理转向宗教阶段这个阶段需要“信仰的一跃”。纵身一跃是一种形象性表达。克尔凯郭尔认为:我们无法依靠逻辑和知识来确认信仰是否是真的,单凭理性达不到信仰的彼岸,只有纵身一跃,才有可能跃过知识逻辑与信仰之间的鸿沟。对于超验隐身不可见神秘的上帝,我们唯有靠着信心去相信,因信称义。《圣经》里记载十二门徒里的多马生性多疑,是个实证论者,凡事讲求证据和逻辑。他看到了死而复活的耶稣,仍然怀疑。耶稣就对多马说:“伸过你的指头来,摸我的手;伸出你的手来,探入我的肋旁。不要疑惑,总要信。”(《约翰福音》20:26—27)耶稣是要让多马摸他在十字架上被兵丁在其肋旁扎伤的伤口。耶稣对多马说:“你因看见了我才信;那没有看见就信的有福了。”(《约翰福音》20:29)所谓信仰之跃的本质就在这里。十六世纪著名的意大利画家卡拉瓦乔的画作《多疑的多马》,描绘的就是这一题材。通过基督信仰,我们能够认识到的上帝不是一个客体或思想体系上的组成要素,而是一个主体和位格。审美阶段到伦理阶段的特点是客观性和普遍性,而宗教层面的特征在于主体性和个体性。这也是为什么克尔凯郭尔一直在强调基督信仰中的个人,他的墓志铭上刻着:“那个个人”。

慕道:我大约知道,克尔凯郭尔是通过解读亚伯拉罕献祭的故事阐释“信仰之跃”的。亚伯拉罕是以色列人和阿拉伯人共同的始祖,他被称为信心之父,显示亚伯拉罕对上帝信心的最令人惊心动魄的是他将以儿子以撒献祭的故事——此故事在《旧约·创世纪》中有详细记载——这种杀死自己儿子的作法按照世俗伦理是完全不道德的,没有办法从理性上来证明这样的事情是合理的,无论是从情感上还是伦理上讲,都是一件让人根本无法理解无法接受且非常荒谬的事。这是一个典型的对信仰的考验,亚伯拉罕做这件事完全是靠着对上帝无条件的信,亚伯拉罕要坚信上帝的命令是绝对正确的,他的任何指示最终都会让爱他的人得益处。通过这个故事,克尔凯郭尔想说,应该抛弃雅典的传统,抛弃理性。这样的“信”会被称为盲目的信仰,但克尔凯郭尔却称之为信仰之跃,由此提出了“纵身一跃”的命题。追求信仰,需凭着非理性的纵身一跃,跃入了一个看起来完全非理性、无法解释的领域,把自己完全交给上帝。的确,一个人要进入基督信仰,全凭对上帝的信心,人的理性无法让我们进入,即使详细列出阿奎那的五项证明也没有用,因为“耶和华说:‘我的意念非同你们的意念,我的道路非同你们的道路;天怎样高过地,照样,我的道路高过你们的道路,我的意念高过你们的意念。’”(以赛亚书55:0)

求真:应该看到,在克尔凯郭尔的时代,信仰已经退居二线,理性才是主角。克尔凯郭尔自己,也是通过理性才认识到人的一生充满两难抉择的焦虑,然后继续通过理性认识到信仰才能拯救人生。可是现在,信仰却是要求我们放弃理性,这必然又是一个选择的悖论。克尔凯郭尔相信,人们必须开始直面自己的生活,直面自己遇到的问题,意识到每个人都是站在悬崖边上做决定的人。对于人类来说,要么站在悬崖边感受恐惧、焦虑、战栗、绝望和忧惧,要么奋起一跃,相信能够跃向彼岸。于是,他把这种从理性到信仰的“纵身一跃”称之为“信仰的飞跃”。

以上仅仅是对克尔凯郭尔的“纵身一跃”做的简略的梳理和认识,这一说法更深广的意义远未说透,只能算是雾里看花。但起码可以清楚,“纵身一跃”绝非一句没有意义的轻率之言。这里需要提到的是克尔凯郭尔作为存在主义的源头,最后竟然会发展出三个分支:无神论的存在主义、有神论的存在主义和人道主义的存在主义。不知克尔凯郭尔对后两种存在主义会作何种感想。在神学领域,巴特建立的新正统神学被认为是承接了克尔凯郭尔的神学立场。在传统的基要福音派内部,无论对克尔凯郭尔还是对新正统神学都有不同看法,对克尔凯郭尔入的“信仰之跃”也持有异议。这些话题属于基督教文化之外的讨论,我们就不展开了。人类进入二十世纪的非理性时代,克尔凯郭尔被重新认识,他在哲学、文学和心理学领域里发生了巨大影响,包括海德格尔、萨特、加缪、卡夫卡、里尔克、乔伊斯、弗洛伊德、雅斯贝尔斯等一大批人都受到他的启示。

慕道:我觉得尽管聊了那么多,还是意犹未尽。克尔凯郭尔是一座冰山,我们连他的露出的一角也只能是远望,但愿通过阅读他更多的作品,向他走得再近一些。

求真:在基督文化里,有许多问题需要探索。今天聊得很愉快,期待有机会再聊。

慕道、裘真更多作品

世说文丛总索引