霰忠欣:新中篇《来去兮》展现出温特森式的内向审视与灵魂自剖,相较于此前《制琴记》《人间流水》《不辞而别》《满载的故事》《师父》中对于传统匠人及城市边缘人物的关注,女性成长是这部小说的重心,你是否将此作为创作上的自我突破?

阿占:没有刻意设定“自我突破”,很多事都发生在平行的世界里,看见或看不见,万物静默如谜。创作的平行也会随时发生。在我所关注的“泛文化”领域里,从来不缺少女性元素,当她之成长与我之成长重叠的时候,小说也就出现了。

霰忠欣:从上世纪70年代末到当下,《来去兮》的时间跨度长达半个世纪,事件、场景、人物命运的经纬不仅展现出社会变迁,还有着鲜明的时代性。

阿占:个体命运裹挟于时代,这是一件很无力的事情。我想起诺奖作家黑塞的《在轮下》有这样几句话:“面对呼啸而至的时代车轮,我们必须加速奔跑,有时会力不从心,有时会浮躁焦虑,但必须适应,它可以轻易地将每一个落伍的个体远远抛下,甚至碾作尘土,且不偿命。”其实,乐永远在苦中,温柔沉湎海底。

霰忠欣:小说通过三代女性的命运变迁,塑造了祖母、坏女人、吕剧演员、王小鱼等诸多女性形象,构成一条女性成长经验的环链,她们身上延续着至刚至柔的的水性,在“沉湎海底”中表现出对于“他者”的隐忍与抗争,这种探索是否暗含着对女性命运的整体性思考?

阿占:写作是寻找平衡的途径。“祖母”与“父权”是对立关系,女性在那个年代的角色扮演接近无条件服从。“坏女人”开始进入抗争,可是她将自己置于了绝境。“吕剧演员”进入另个层面的抗争,略胜一筹。到了“王小鱼”这一代,正在与“父权”形成合作关系,谋求和解——从这些角度来看,我似乎在写一代代女性的自我主体建构,实则不然,我真正要探讨的是男女两性之间的平衡点,以及在平衡的框架下呈现的反常规特质。理想的状态应该是女人越活越柔软而非越活越坚硬。

霰忠欣:在女性成长历程中,王小鱼面对祖辈、父辈时的复杂情绪,似乎潜藏着代际关系中一些难以调和的矛盾。

阿占:血亲范畴的代际关系通常比较复杂。因为牵涉原生家庭。原生家庭好比盆栽植物的土壤,颗粒状矿物质、有机物、水分、空气、微生物等直接影响着植株生长,同样,原生家庭的日常习惯、行为方式甚至家居摆设也会对一个人的整体塑造充满暗示。心理学将这种对身边人造成印象的现象,称为“邻里效应”,说的就是地方社会环境的特点可以影响人们的思想和行为方式。谁也没有选择原生家庭的权利,这是命运的一部分,是从天而降的,是与生俱来的——却也极可能是你不想要的,“要”和“不要”之间的撕扯会贯穿于整个生命经历。

霰忠欣:从这个角度来说,王小鱼的“南下”与“北归”以及《满载的故事》中硬汉满载的“向死而生”皆是“天生反骨”者的生命突进,不只是解析人性与灵魂的方式,还代表着更为纯粹的心灵交互,二人之间是否有某些内在联系?

阿占:从小说本身来讲,没有。从生命本身来讲,有。因为疼痛是生命的配额,丢失了,将是不真实的。

霰忠欣:青岛作为你的文学原乡,广博的海似乎直接参与了这种“疼痛”的建构,《来去兮》中也蕴含着生命与自然同构的感悟,这无疑是一种永恒且坚韧的生命意识。

阿占:海给了青岛人太多惠顾。在潮起潮落中长大,我很早便明白静止与流动的相对存在,就像寂静与喧嚣互为参照。青岛人爱海,是基因里的爱。一旦远离大海,人们就会发疯,幻听幻觉都是海潮声与海腥味。海教习勇敢和自由,教习远眺与仰望,海塑造了这一方的哲学体系和美学标准……海的坏脾气也会随时发作,甚至带来意外死亡,悲痛弥散,而这是人间的真实部分。我经常探访周边渔村,每年都要选择一座孤岛小住,最终确信向海而生死,是生命样式最好的一种。

霰忠欣:这样看来,以海为内核的“蓝调”,既是创作的原生态布景,也是对于生命精神的诗性阐释,蕴含着反思与建构的可能。

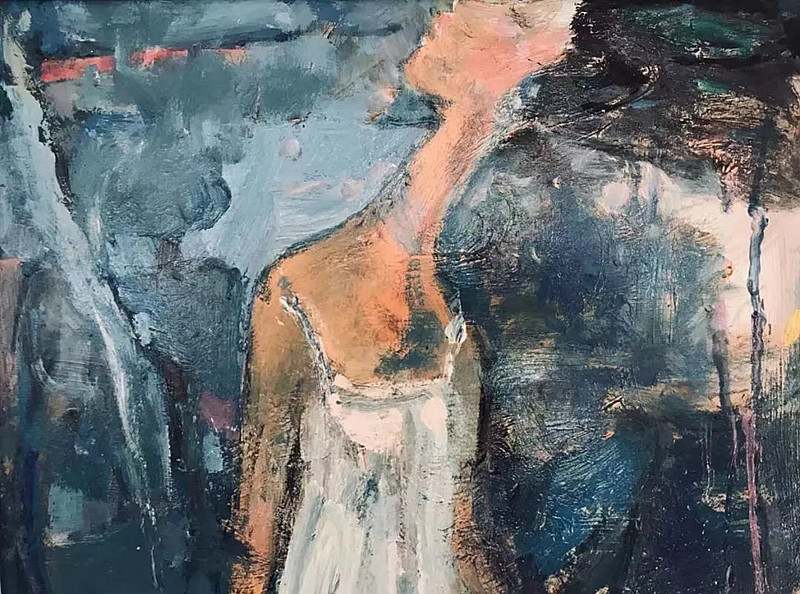

阿占:蓝是我最喜欢的颜色。画画时,蓝是我的习惯用色。蓝的层次丰沛至极,有通往秘境的墨蓝,有乌托邦的克莱因蓝,有透耀的宝石蓝……每一种蓝,无不阔远而静冷。蓝指征大海,也指征空灵。关于《来去兮》,我闭上眼想象它的发生背景的时候,只能是蓝色的,所以,我让生命的成长、死亡、顿悟、自省、寄望、孤独,都发生在海边,当这些合理地发生了,是否就能提供一种生命诗学的阐释,我并没有把握。

霰忠欣:《来去兮》可见时代变迁、女性命运、个体成长、生命意识、美学特征,世俗之上的救赎与超越也构成了小说的美学意义,一种清明通透、摄人心魄的静力,正如小说标题,展现出卡尔维诺的轻逸。

阿占:小说开始取名《归去来兮》,因为我意识到自己在写轮回和传递,后觉这个名字不够凝简,最终定为《来去兮》,有吟哦感,令人满意。生命永远是之重之轻的话题,重了不堪承受,轻了不着边际,我觉得最好的状态是“折中偏轻一点点”,由此或可逍遥游。所谓“折中”,大约是用智慧和经验找到平衡点;所谓“偏轻一点点”,大约是宽宥、避让、跳脱的处世哲学。这些我都希望在小说中有所呈现。有时呈现“留白”,也是为了说明以上观念。

阿占 图

《来去兮》精彩片段试读

·阿占·

四十岁的王小鱼,依然单身。该急的时候已经过去了,四十岁反而心情舒缓许多,她自嘲,千帆已过尽,爱不起来了。

事业倒是越挫越勇,她成了策划界杀出的一匹黑马。人们开始打听其来头,南方经历一旦被传开,就免不了杜撰成分。有人说她在南方捞到了第一桶金;也有人说这第一桶金是南方某老板的分手费;还有人说她庙堂里有人罩着,如此才能拿下大项目。很少有谁愿意相信一个有样貌有才华的单身女子,其上升史是干净的、正统的。

王小鱼气定神闲,倒变成了看热闹的人。早在从南方回到北方的那天起,她就想明白了,只谈奔着结婚去的恋爱。北方是家门口,三代相守,顾忌脸面很重要,傻事做不得,烂桃花惹不得。照这个节奏,几年下来王小鱼只谨慎地谈了一场恋爱。整个过程很祥和,分手亦是朋友。恋爱对象是城里最著名的独立书店老板,人称小胡子,要学问有学问,要骨架有骨架,穿麻质对襟儿,养着讲究的鬓须。小胡子从不拒绝和这个世界保持着一定距离,偏执地认为简体字有违陈寅恪意愿,对先生不敬,这类出版物如果能在书坊买到,是他小胡子的耻辱。另外,《三国演义》没有毛宗岗的批注,不读;《金瓶梅》不是崇祯本的,不读;“经史子集”不是四库目录里的,不读。在他的书店里,孤本、善本、珍本另辟一间,恒温保存,捧读前须戴上白手套。

王小鱼和小胡子规规矩矩地约会,规规矩矩地上床,谁都认为二人登对,能相互成就,结果两年后他们分手了。小姑姑不解,你再也找不到比他更合适的了。王小鱼说,他的确合适,可我为何下不了决心结婚呢?既然不结婚,何必耗着。小姑姑还是不解,你这个年纪没有权利过分挑拣了。王小鱼说,我就是不想挑也不想拣,死心了。

谁知道,一年后,老宋出现了。

老宋是个天生的冤家,一过招儿,不好对付;再过招儿,欲罢不能。起因是这样的:王小鱼率团队通过招标拿下了国际海洋节VI(视觉识别系统)设计,主办方要求,海洋节Logo(标志)以残疾人现代舞团的开幕演出《鲸落》为设计元素。王小鱼非常敬业,提出先看排练现场,至少连看七天。那舞团的创建者便是老宋。

老宋其人,周身有一种僧侣般的气质,板寸、宽袍、阔裤。第一天,王小鱼提了几个问题,老宋话音低沉,语速极缓,仿佛连他身边的时空流速都变慢了,王小鱼觉得老宋装大尾巴狼。第二天,老宋在角落里发呆,排练现场只亮追光灯,把人影拉得好长,王小鱼跟助理说,搞什么搞,阴森森的。第三天,老宋带舞团凌晨四点摸黑出发,只为去浮山山顶看日出。王小鱼一狠心,爬山我喜欢啊,要不要一起把月亮也看了?最后真被王小鱼说中了。第四天,老宋编舞、即兴跳,他在台上不断折叠、打开、重复、变化,让人仿若看见了山川、天空、河海,生生不息,惊为天人。王小鱼跟助理说,即兴需要舞者对身体每个关节的极致控制,他做到了。第五天,在不断的重复与变化中,王小鱼感受到一种生命能量,由千锤百炼的美凝聚而成。第六天,王小鱼开始理解老宋。第七天,王小鱼得知老宋天生右耳失聪,是个孤儿,自幼被一对年迈的英国夫妇收养,老夫妇是“二战”遗孤,做了一辈子中学舞蹈老师,有生之年曾多次来中国支教……

舞团的演员,有的失去了听觉,有的失去了声音,有的失去了手臂,有的失去了双腿——老宋为他们编舞,让不完整的他们在艺术里找到完整甚至是完美的自己。安全是第一位的,老宋说。他们再也禁不起任何冒险。

不冒险会不会丢失一部分舞台张力?王小鱼问。我不认为现代舞必须通过身体极限去呈现艺术效果。老宋答。那是什么?王小鱼再问。情感极限应该更高级一些。老宋答。

老宋又说,要不我们换个位置,我到你的右边,用左耳听,它是好的,听起来更清楚。随后他们进行了第一次正式的、漫长的交谈。那天排练现场只开蓝色柔光灯,王小鱼感觉自己忽而潜于海底,忽而浮于海面,时间轻柔漫卷,潮水一般退去又回来,身体轻飘飘的,心里忽然有了一种久违的响动。

王小鱼特别难过的是,祖母没有看见老宋就走了。从前的那些男人不值得看,好不容易老宋出现了,祖母却走了。王小鱼捧着祖母的照片说,瞧瞧,我没有给人做填房,还找了个嫩的,我厉害吧?话没说完,已是满脸的泪。

阿占 图

祖母九十八岁离世,人人都说是喜丧。那时王小鱼已经走上正轨,创建了两个文创公司,分别叫作“若蓝若”和“小鱼小”,前者侧重影像传媒,后者主打文创开发,她同时爱上了自己的两个名字,这似乎意味着与过去的和解。房价持续暴涨,地产红利时代席卷了北方。围绕着新开楼盘,王小鱼主导的策划案也在噼里啪啦绽放。地产圈混熟了,对各大楼盘的底细了如指掌,王小鱼托人放了最低折扣,购入一套阳光房,虽说比不上林朗的大别墅,也是格局开阔,飘窗上镶嵌着满满的海景。

祖母生命中的最后两年,和王小鱼一道住进了新房子。每天早上,伴随着毛发和皮屑一同脱落的,还有祖母长长的叹息。老房子在新房子以西十公里的地方,祖母坐在阳台的躺椅上朝西边张望,念叨着与老房子相关的一切。祖母真的老了,再也不是那个能干的小老太太——祖母已经管不住自己了,不然不会说起林晴。

林晴的名字和一段悲惨往事相连,许多年来都是王小鱼内心的一块伤疤。祖母说,那年夏天经常有鱼鳞云,天现鱼鳞云,不雨风也癫,不是个好兆头啊……

那年夏天,林晴林朗双双考入了名牌大学,整条老街都沸腾了。与此形成反差的是,王小鱼没能被重点高中录取,母亲感到颜面扫地,咆哮声如飓风过境。王小鱼原本把握很大的,可她早恋了,无心向学,成绩断崖式下滑。

说单恋或许更准确一些。初二暑假,王小鱼在海边认识了某地质学院一位大学生,他刚刚结束了海洋地质调研,打算继续在这个城市逗留几日。立秋夜,大学生带王小鱼到岬角辨识星座。他说,快看,王族星座。王小鱼茫然地寻找着,除了盛大的蓝色幕布,什么星座也没找到。或许为了掩饰一种莫名的虚弱,王小鱼频频点头,佯装惊叹。他又说,王族星座包括仙王座、仙后座、仙女座、英仙座,而和王族星座有关的则是鲸鱼座和飞马座。“飞马当空,银河斜挂”,他的眼睛在黑夜里闪烁,是王小鱼能够辨识的唯一的星座。

第二天王小鱼邀大学生一起去游泳,在浴场碰上了林晴林朗。她们穿着漂亮的橘色泳衣,看上去就像同一个人。王小鱼让大学生猜猜看,谁是姐姐。大学生指了指林晴,脱口而出。王小鱼忽然有些忧伤,那刻起,王小鱼意识到爱上一个人是件具有爆发力的事情,基本上就是瞬间,像地震,来不及预警。

不几日,大学生就去格尔木实习了,对于王小鱼来说,那个地方比星座还遥远。王小鱼问过,你会给我寄明信片吗?大学生说,当然会啊,小妹妹。明信片是在中秋节前夕寄到的,两张。另一张注明转交林晴。给王小鱼的这张写着“小妹妹学习进步”,画面是格尔木独有的沙枣林,给林晴的那张写着“千里共婵娟”,画面是昆仑山峰峦之间一轮明月。王小鱼将林晴那张藏了起来,中秋节对着月亮大哭了一场,月饼也没吃。一个月后,大学生又寄来两封信,一封问候她的学习情况,预祝来年中考成功;另一封仍然是转交林晴,非常厚。王小鱼犹豫了一整天,还是打开了。这个举动让她心脏狂跳,脸颊涨红,后背湿透。信中并没有什么秘密,只是手抄了英国诗人艾略特的长诗《荒原》。信的末端附了一句话:“献给大地,送给林晴。”

王小鱼开始朝着大学生祝福的反方向发力,自甘堕落,一落千丈。1990年夏天,林晴林朗成为天之骄女,王小鱼被挫败感淹没,脸上长满了青春痘,几乎到了毁容的程度。她把自己关了整整一个月。一个月后,再踏出家门,阳光如高音阶般刺目,一切茫然而不真实。这时迎面走来的第一个人便是林晴。林晴身穿白色连衣裙,脖颈颀长,腰肢挺秀,胸部已经发育完好,发梢儿飘在海风中,整个人都是鲜甜的、清亮的。

小鱼,你还好吗?林晴关切地问,开心点儿,没什么大不了的。

王小鱼不响,眼神茫然。

去看电影吧,《落山风》,我请客。

王小鱼觉得林晴在施舍,愈加不响。

或者,想看《小说月报》吗?最新一期的。

不,我要去游泳。王小鱼的茫然并无变化。

倒是林晴眼睛一亮,好像刚刚解开一道函数题,露出了胜利的微笑。好啊,我陪你。不过林朗去不成,她大姨妈来了,肚子疼。

两个少女,一个18岁,一个15岁,沿着惯常的线路——无数个夏天都要走上无数遍的线路,往海水浴场走去。出门前,祖母劝阻过,天文大潮就要来了,这几天浪头高,最好不要去。说着,祖母指了指天空,看见天边的鱼鳞云了吗。林晴说,放心吧王奶奶,有我呢。

是啊,从小到大,林晴都是值得信赖的:在学校里,是团支部书记;在艺术团,是团长兼主持人;在老院子里,是别人家的孩子……林晴太优秀了,就像那些碧空如洗气息明透的天气一样,好到让人心虚。

祖母不应该不放心。孩子们在海边长大,都有水性,游泳几乎是暑假里每天都要发生的事情。况且,王小鱼终于肯出门了,再不出门就要变成发芽的土豆了——祖母已经心疼了好久。

阿占 图

王小鱼轻飘飘地走在路上。知了声糊成一片,嘈杂并且坚硬,林晴在身旁说了什么,王小鱼根本听不见。海里游泳的比平日要少,很多人看见浪大,临时起意不下海了。林晴犹豫道,大满潮,我们别往里面去了,沿岸横着游吧。王小鱼一脸不服气,来都来了,怎么,你怕啦?

王小鱼转身穿过人群,沿着滚烫的沙滩,奔向了层层白浪,一个猛子扎了进去,没有给自己留下任何适应的过程。岸上燠热流火,海水仍有凉意,王小鱼有种被打醒的感觉,压抑了许久的力量迸发而出,一瞬间,腋下似乎生出了鳍,助她嗖嗖向前。林晴紧随其后。十几个浪头躲过,眼见着进入了无浪区,王小鱼和林晴停下划动,双脚踩着水,肩膀以上浮出海面,隔着两米的距离,相视而笑,并用右手抹了几把脸上的海水,想稍作整理。忽然间,王小鱼感觉自己被一种莫名的力量控制了,海面下似有一只恶兽,正在迅速将她拽入深海,她拼命划动,全然无用。她大喊林晴的名字,随后浪头扑了过来,又苦又涩的海水灌入口中;她似乎也听见了林晴的呼唤,小鱼小鱼,小……鱼……随后浪头便将一切淹没了。

这个时候,岸上有人喊起来,大事不好啦,离岸流!好像卷走了一个人,不,是两个!

王小鱼被救上岸时已经晕厥,海水引发吸入性肺炎,高烧四十摄氏度,她在医院住了一周。林晴被离岸流拖出五十余米,海水呛入肺部,窒息死亡。吕剧演员一夜白头,几日工夫便瘦脱了相,高耸的胸臀夷为平地,从此就跟换了一个人似的。林朗再也没有跟王小鱼说话,她的眼里都是恨。林工忽然强大起来,知识分子的素质在关键时候彰显,他同时处理诸多事情,且必须处理好,包括林晴的后事、吕剧演员的心病、林朗上大学的行李,等等。

整个老院子甚至整条老街都在哭泣。任谁说起这件事都要惋惜地哀叹。唯一的办法就是避之不谈。王小鱼出院后偷偷地来到海边岬角,烧掉了大学生寄给林晴的信件,当潮水将那些黑色灰烬带走,她默念着,林晴,对不起。又采来一把野菊,将花瓣揉碎,白的黄的,一起撒入了大海。王小鱼初次理解了生命的脆弱,她为此惊惧,又有几分不服,她冲大海哭喊,你再试试看!

…………

原载《小说月报·原创版》2022年第10期

阿占更多作品

世说文丛总索引