山之上,国有殇。

今年4月11日,是于右任诞辰125周年的纪念日。2月的一天,本刊记者在位于陕西省三原县城的于右任纪念馆采访时,接待记者的张应选馆长正在为纪念活动做准备,他说,过几天,他就要去西安碑林参加陕西于右任研究会和社会各界每年都会如期为髯翁举办的纪念活动。说时,这位七十多岁的老人便面含崇敬与深情。尤其谈到目前台湾当局激起公愤民怨的作为时,老人不禁为于先生在天之灵而顿首。

于右任早在1924年就在上海《东方杂志》撰文宣传国共合作,提出“合则两益,离则两损”的论断,并在两次国共合作的谈判中起过重要作用。1949年被胁迫移居台湾之后,于先生毕其余生都在渴望着两岸的互通和祖国的和平统一。

于个人而言,离乡别井后的于先生,无时无刻不怀着回归故里的念想,惦念着远方的家人,且年事越高,乡情越浓;于国家而言,他更从未放弃过自己“和平、合作、统一”的立场、信念和努力。在他所置身的、当局不断风声鹤唳地制造紧张空气的年代,他曾浩然而书:“逆风而走复盘旋,卷起长髯飞过肩。一怒能安天下否?风云会合待何年。”在两岸的消息与沟通渠道封锁得如晦如幔的年代,他曾向后世留言:“不信青春唤不回,不容青史尽成灰。”他也曾赠联蒋经国:“计利当计天下利,求名应求万世名。”试图促成两党之间第三次和谈,而免两岸百姓于禁锢之苦、内战之灾。

然而,直至1964年11月10日在台北逝世时,一生都只穿发妻高氏衲的布底鞋的于先生的双脚,却再也没能踏到过故乡泥土半步,也没能盼到破壁复合、国土完整,两岸百姓可以自由行走的一天,而是怀着无可告慰的遗恨,埋骨他乡,留给后代的是一首无题望乡诗、几纸未及偿付的账单和“三十功名风两袖”的清香。

四十年来,人们每当纪念于先生之时,无不想起和吟咏他在1962年1月24日辗转病榻、自知回乡无望时,写就的遗世绝唱:

葬我于高山之上兮,

望我故乡;

故乡不可见兮,

永不能忘!

葬我于高山之上兮,

望我大陆;

大陆不可见兮,

只有痛哭!

天苍苍,

野茫茫、

山之上,

国有殇!

而今年,在提早于三月初举办的于先生纪念会上,当人们再吟“山之上,国有殇”时,远葬于台北大屯山上、遥望大陆四十年之久而不能了愿的于先生,又该如何为眼前的这场国之殇、民之难而不得安息?

换太平以颈血,爱自由如发妻

于右任,名伯循,自取字右任,1879 年4月11日(清光绪五年三月二十日)生于陕西省西安府三原县东关河道巷。他虽出身寒微,身世悲惨,却自幼聪颖好学,志向高远,先后就读于三原县学、三原宏道书院、西安关中书院等,一路考至举人衔,诗文书法俱佳,曾被时任陕西学使的叶而恺赞为“西北奇才”,又得继任学使沈淇泉赏识,举荐到陕西当时最高学府陕西中学堂深造。

但是,出身最底层的于右任天生一副不畏强权、伸张个性、为天下百姓苍生谋求太平的“反骨”。幼读爱国诗人陆游“遗民沦左衽,何由雪烦冤”的诗句时,就有感于满清入关后沦为“左衽遗民”的汉民族同胞,而立誓反清救国,并自己取字右任(取衽谐音)以明志。

所谓右衽,是指古代汉族衣衫一般前襟都朝右掩,而大多少数民族则为左掩,称为左衽。外族入侵,总是先从服饰上强行改变同化被统治民族,因此,中原人历来视“左衽”为受异族统治的代词。

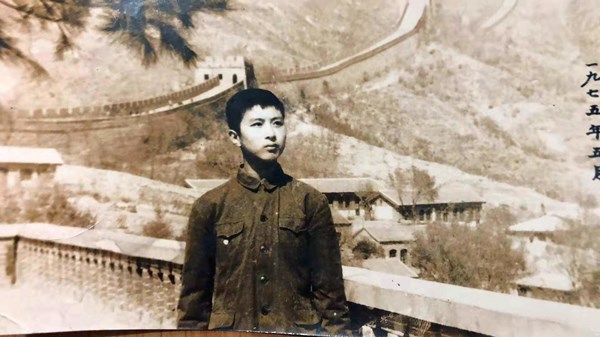

1900年八国联军入侵,正是21岁血气方刚又生性狂傲不羁的于右任,上书新任陕西巡抚要求“手刃西后,重行新政”,此信被来访同学发现,为免招杀身之祸帮他焚毁。不久,于右任又请一位摄影师朋友帮他照了一张散发照,照片上配有一副自题的对联:“换太平以颈血,爱自由如发妻。”这张照片和随后汇集刊印的一本秉承了李太白诗风的“反诗”《半哭半笑楼诗钞》,果然成为清廷秘密下旨“拿办”他的罪证。1904年,正在开封参加礼部会考的于右任接到家人雇请“飞毛腿”星夜兼程送来的消息后,逃往上海。

太平思想由何见,革命才能不自囚

上海,成为于右任踏上革命家,教育家、报人等职业道路的第一站。

他先遇民族教育家马相伯,入马先生创办的私立震旦大学半工半读。1905 年中秋,联合原震旦学友,在社会上募集资金,创办复旦公学,校名取“光复民族”“复兴震旦”之意,这所学校就是现在复旦大学的前身。与此同时,他还参与筹建中国公学。像许多民主革命家一样,想走教育救国的道路。

不久,他又决心办报,于1906年和邵力子赴日本考察新闻业、募集办报资金。在日本结识孙中山,加入同盟会,成为坚定地追随孙先生的民主革命家。

1907年回国后,他相继在上海创办《神州日报》《民呼日报》《民吁日报》和《民立报》。正如《民呼日报》创刊宣言:“本报名曰‘民呼’,为民请命者也,既利于民,必不利于官。”其间,报纸一次次被当局封杀,他就一次次重新创办。直至1913年9月4日《民立报》再次被袁世凯政府查封停刊,他作为中国近代史上早期的职业报人,在恶劣危险的政治环境中坚持办报8年之久。因此,后人对他有“元老记者”之称谓。

1912年中华民国临时政府成立时,他被孙中山先生委以交通次长之职;之后,曾先后担任中华民国陕西靖国军总司令、武汉国民政府陕西省政府主席。南京国民政府成立后,先后担任审计院院长、法官惩戒委员会委员长、监察院院长等职。因为国民政府监察院系于右任先生一手创立,并首任院长,直至病逝,任期达33年之久,因此,后人也尊称他为“监察之父”。

临终之谜:铁箱与手语

尽管于先生在南京政府任职后期,直至移台之后,因为始终坚持国共合作和秉公处事的原则,一再违逆蒋介石,甚至在重庆任监察院院长时,因为追查高层贪污案,力主弹劾要员,得罪了许多政要,不断受到排挤,而在后期的政治主张不能有所施展,但南京和台湾当局也一直慑于他作为国民党元老的身份和德高望重的社会威名,不敢对他怎样。只是,人们难以相信的是,几乎大半生身居高位的于先生,却始终是生活俭朴,身无长物,几近赤贫,甚至临终还负着债单。

采访中,原三原县县志办主任、大陆版于右任传记《民国奇才于右任》的作者潘志新先生讲,于先生在生前有一只用来存放私人物品的铁箱子,从不让别人动,直至弥留之际,身边的人为寻找先生预留的遗嘱,才打开这只多年来被外界视为一个谜的铁箱子。里面竟然没有遗嘱,也没有任何值钱的“宝贝”,只有几本日记、几纸账单和一本帐册。账单是于先生送三公子出国留学时向人借款的借据,账册是多年来向跟随自己四十多年的副官宋子才累计挪借3万元的清单。

另据于右任纪念馆副馆长周衡如先生讲,虽未经公开资料证实,但确有见过当时在场者的人跟他说过,这只箱子里还珍藏了一双没有穿过的布底鞋。那鞋无疑是高夫人的针线活儿。

在这里,周先生还讲了一段鲜为人知却感人至深的事。多年来,无论身在哪里,都习惯穿发妻高仲琳为他缝制的布衫、布褂、布鞋、布袜的于先生,在他去台之后,高夫人和长女于秀芝却留在了西安,从此没能再见。从不穿洋装皮鞋的于先生,在两岸封锁甚严的年代,宁可将随身布衣穿到旧而又旧,也不舍得换掉。后来于先生跟香港友人吴季玉谈起他的思乡念亲之情和想穿高夫人缝的家织土布衣衫的心愿,吴先生几经辗转周折,将消息带到大陆,传给于先生的女婿、原全国政协副主席屈武先生,从此,于先生才穿上了吴季玉先生经香港中转而捎来的高夫人为他缝制的衣衫鞋袜。

在屈武先生的一篇纪念文章中,还讲到于先生晚年在台的另一件事。1961年,于先生曾给吴季玉写信说,“今年我妻八十寿辰,可惜我不在大陆,她的生日一定很冷落,不会有人理睬她的。想到这点,我十分伤心。”这一消息几经周折传到周恩来耳中,周理便委托屈武以女婿名义回陕为于夫人祝八十大寿,之后,又经吴季玉将祝寿的家信和照片转交给于先生。

另有人说,铁箱之中还有那首“望乡”诗和另一张纸条,上书:“我百年之后,愿葬在玉山或阿里山树木多的高处,可以时时望大陆。”

周先生还讲,于先生病重之时,老部下杨亮功曾到台北荣民总医院看望,当时已不能出声的于先生,像是有话要说,杨凑近时,于先生很费劲地向他伸出一根手指,杨不明其意。停了一会,于先生又向他伸出三根手指。杨问他是不是惦记在国外读书的三公子,于先生摇头。杨解不开于先生手语,跟他说,等病好一些时,再请院长解释给他听。于先生点头。但从此,他却再没能好转,病体一天一天加重,并陷入昏迷中,直至去世。

后来资深报人陆铿和于先生部下,台湾著名书画家刘延涛先生都认为于先生最后想说的意思是,一根手指代表祖国统一,三根手指代表三原,贯通起来,是等到祖国统一时,将他的墓迁回故乡三原。周先生说,这也是整个三原父老的共同愿望,却不知要等到何时才能实现。

天下为公,不置私产

于先生个人生活的清苦和始终在经济上的拮据,对于许多熟悉他和无数被他接济扶助过的人来说,都不是秘密。他一生的座右铭就是“天下为公,不置私产”。而为人慷慨,仗义疏财,更是有名。要是将他一生用来办学、扶助乡里、捐赠国家的种种财富都算起来,其资产家底也足以富甲天下。在他主持陕西军政和府政期间,其造福乡里的举措很难一一列举,仅创办学校就有多所,位于三原的民治小学、民治中学、渭北中学、三原女子中学位于杨陵的西北农专(现西北农业科技大学前身)以及西安中山军事学校、宗海小学等都是于先生一手创建。在上海创办复旦公学和中国公学之后,又曾创建上海大学,并自任校长,还曾在四川父亲经商时呆过的地方创办新三中学。他有感于自己幼时以及许多穷人家孩子求学之艰难,而经常说,“就是穷得卖字,也要支持办学校。”

在李仪祉申请修建泾惠渠时,他不仅多方支持,力促工程进展加快,以解渭北旱情,而且放水前夕,多次从自己的薪金中汇款给县政府水利机关,作为县城内开修支渠之用。

1929年关中大旱之后,深感痛心的于先生,拿出自己祖遗和族人的300亩耕地,又购买了1000亩地,创办了斗口村农事试验场,聘请农业专家任场长,举办农技培训班,以求科技兴农,为家乡百姓谋求出路。为避免家人后代及旧属利用试验场而谋私利,于先生特意刻碑立嘱,明白告诉后代“我去世后,本场不论有利无利,即行奉归国家。国有省有临时定之,庶能发展为地方永远利益。以后于氏子孙有愿归耕者,每家给以水地六亩,旱地十四亩,不自耕者,勿与。”

至今,西安碑林收藏的七十多通珍贵的魏碑,都是于先生倾其所有搜集收藏并捐献的。同时,作为中国近现代史上的著名诗人和书法大师,更是在世界华人间影响深远,被尊为“放翁”和“草圣”。他一生前后修订十次并经过长期研究创立的《标准草书》,更是我国现代文化史上一大杰作。

原载2004年第三期

胡香更多作品

世说文丛总索引