1955年初夏,我毕业于青岛黄台路小学。初中升学考试后,没人管束就疯玩。不料乐极生悲,在少年宫剧场绕圈狂奔时摔倒,左膝划开了一个口子,到医院缝了几针后,只好老老实实在家静养。这时传来了被青岛第四中学录取的消息。后来发榜才知道考了第四名。恰逢当时的肃反运动尚未结束,延期开学一个月。伤口愈合后,也就开学了。

初一初二的班主任是姚淑珊老师。现在想起来,她是很有些文学素养的。除了上语文课外,还向我们这些小孩子大讲法国小说《悲惨世界》里的故事。当我们正听得入迷时,她的小儿子正在窗外翘首期待妈妈早些带他回家呢。班长名叫孙百川,好像他的继母待他不好,姚老师对此事表示了强烈的不满。于是,在我们的心目中,她是位主持正义、好打抱不平的人。不料,因为她担任学校民盟小组长,1957年被划为右派,成了打杂的校工。

还记得一次轮到我担任值日,匆匆扫地,洒水后扬起的灰尘怪味至今记忆犹新。出了校门,小伙伴们一起抄近路,跑到了对面的小巷。恰好正下小雨,我忽然来了灵感,高呼“乘风破雨”,来了一次颇为得意的修辞实践。

1956年秋天,从李村师范分配来若干年轻教师。印象较深的有赵丽云(代数)、周文媛(物理)、李天龙(几何)。赵老师扎着粗粗的大辫子,板书遒劲流利;周老师和蔼可亲,像个邻家大姐姐。历史谢瑜老师用上海腔讲的“1789年法国资产阶级革命”语速快捷,好像外国话,学生在背后争相模仿,乐在其中。

记得在刚刚实行粮食统购统销政策的时候,吃饭问题摆在了突出的位置。上午一下课,立即有同学飞快奔向青海路的饭店买苞米饼子充饥。那阵势犹如战士冲锋,蔚为壮观。

大概是1956年元旦前,在邻近部队的礼堂里举行文艺晚会。高八级(即当时的高三)的大哥哥们的表演给我留下了深刻的印象。

在一个短剧里,演员大嚼烧鸡,激起观众的羡慕和赞叹。《伏尔加河船夫曲》的造型表演将全场气氛推向高潮。于寿斌老师在大家的掌声中奉献了一支风格粗犷的民歌。

初三的班主任是语文崔云碧老师。那时,我朦朦胧胧滋生了对“政治”的好奇心。有一次,在她武定路的家里向她请教什么是社会主义。暑期的《青岛日报》刊登了一篇声讨右派分子的文章,批判石可(木刻家,美术界人士)是反党“急先锋”。我头一次知道了“急先锋”这个词,开学后的第一篇作文就是声讨石可,得到了老师的肯定。

1957年秋天,我们到郊区参加秋收劳动。主要任务是收地瓜。有个副班长名叫张象节,他个头最高,推起独轮车得心应手,令同学们刮目相看。在社员家里三餐吃地瓜,大便非常顺畅。为了贯彻教育与生产劳动相结合的方针并迎接高中入学考试,初三毕业前增加了农业常识课程。教师手拿火柴盒比拟培育地瓜秧的火炕,难为他说了很长时间,我们这些“高材生”还是弄不明白。

1958年升入本校高中,真正开始了激情的岁月。操场上出现了一座座被称为“一脚踹”的小高炉,炼出一堆堆铁疙瘩。深夜到承德支路的学校食堂吃一顿免费夜宵,充满得意的成就感。乘船过海下乡到薛家岛秋收,因向导迷路,中途在一个村庄吃了一顿免费晚餐。大队人马沿小路迤逦而行,半夜时分终于到达目的地。在辉煌灯火的映照下,又吃了一顿夜宵。远处冒出冲天火光,那是小高炉在熊熊燃烧。房主人外出参加会战,我们就住在这对新婚夫妇的新房里。收花生的方法是用手拔,然后放猪来地里拱。回校后,我们仍然是随时整装待发。市里发出了大搞运输的号召,我们就奔赴码头运面粉;到四方北岭运红砖。因为我身体瘦弱,老师只好安排我同一位女同学(宋晓玲)一前一后,用扁担抬一袋面粉,其尴尬之状至今难忘。其时,校办工厂敢想敢干,生产铁路用的水泥枕木,不知是否真的用到了现场。机械厂、木工厂……不亦乐乎,遍地开花。生活困难时,又办了养殖厂,培养“小球藻”。大个子男生“驾驶”地排车到海边拉海水。现在想来,让当今中学生接受如此强度的劳动简直是天方夜谭。

当时流行“一天等于20年”的口号,向科学进军。一天,学校布置晚饭后一律到校,派一位学生代表外出取经。等了一个时辰之后,学生代表传达一项新技术称,将铁管一端压扁,在另一端充气,就可以产生超声波。而超声波的用处很大,比如洗衣服、做饭等。大家听得如堕五里雾中,就回家睡觉了。

高中毕业前的一段时间里,粮食供应标准降低了。上级调拨来几斤口粮供应的指标,还要通过“群众评议”。脸部浮肿的老师仍然坚持上课。家庭困难暂时缺课去市郊挖野菜的同学被视为“思想落后”,受到指责。

当时的教师多是从旧社会过来的知识分子,他们多数业务过硬,兢兢业业,恪尽职守。比如,几何郑淑华老师(脸部浮肿仍然坚持上课)、代数邱延龄老师(排列组合讲得精细入微)、俄语由毓森老师(帮我翻译苏联学生来信)、生物王世维老师(遗传的保守和变异,母壮子肥)、历史籍统轩老师(讲课前迅速画出一幅中国地图)、语文李愚石老师(常常提到北大的游国恩教授)、物理刘森老师、化学王进昇老师、三角毕玉堂老师等。其中语文老师郭隅因下乡劳累过度、几何老师周泰航因办工厂辛劳,生病后长期休养,一直到退休也没能返回教学岗位。

我在高一时入团,毕业前曾担任班长,学习成绩优秀。可是高考却名落孙山。1961年全校高中毕业四个班,升入高校的只有15人,学生和家长均十分诧异。后来才知道,原来当时中央有所谓高考“不宜录取”的政策,校方在学生档案中留下了“不宜录取”“不宜重点学校录取”等断语,而家长的政治面貌也有什么“中右”之类的标签。有的同学深受极“左”政策的伤害,甚至影响了整整的一生,造成难以抹掉的悲哀印记。

失学的一年里,我没有低沉放弃,而是静下心来,在家刻苦复习自学,同时到中苏友协夜校补习俄语。1962年秋季开学前,因缺少俄语教师,由韩宝三老师建议介绍我到母校担任初一的俄语课教学。哪想到,一星期后,我就接到了大学录取通知书。教导处送给我一本厚厚的本子作为纪念。

后来才知道,带来幸运原因的是,1962年春天,教育部在烟台会议上对录取政策做了适当调整。按照“从高分到低分分档录取”的原则录取新生,我与丁士朴同学一起进入华东师范大学中文系(中学同学6年,大学同学6年)。若干曾落榜的优秀学生终于踏进大学的门坎,开始了新一轮的生活。

写于2009年9月

一本纪念册的回忆

本人1955年秋进入青岛四中初中部学习,系初11级。1958年进入高中部,系高13级。担任高中俄语课教学的是由毓森老师,他1937年毕业于北京大学经济系(蔡元培签发的毕业证书),本来应教英语,后改教俄语。他对我帮助极大,终生难忘。

1961年高中毕业,四个班200余人考上大学的仅有十几人。落榜后,我仍然努力学习,准备来年再考。因为我特别热爱语言类课程,所以就在中山路1号(中苏友好馆)夜校学习俄语。教师是毕业于山东大学的毕老师。

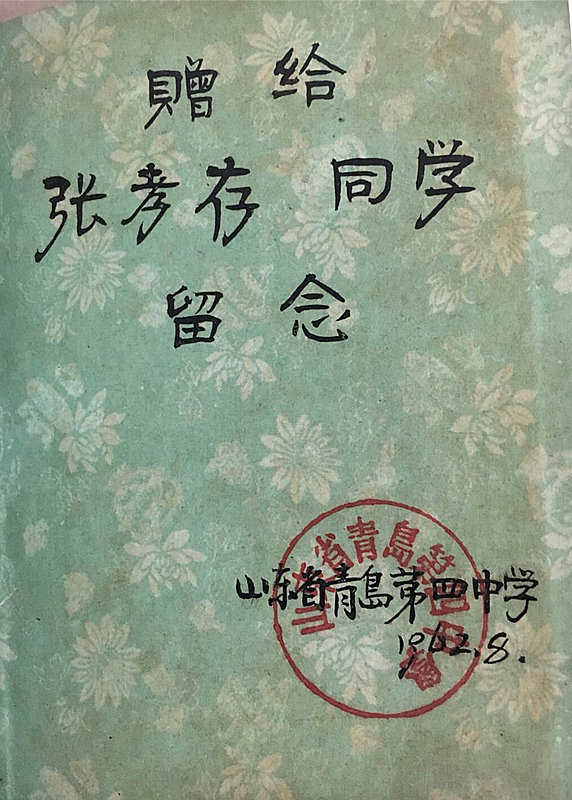

1962年8月,我受聘到母校担任初一俄语代课教师。哪知上课仅仅一周,就接到了华东师范大学的录取通知书,于是只好告别亲爱的母校,到上海报到读大学去了。下面是四中母校赠与我的纪念册。

青岛四中高十三级四班全体师生毕业合影留念 1961.7.2

前排自左向右(老师):邱延龄(代数),刘森(物理),王进昇(化学),周荫南(化学),姜善一(党支部书记),李愚石(语文),由毓森(俄语),毕玉堂(三角),李天龙(团委书记),郑淑华(几何)写于2009年9月

张孝存更多作品

世说文丛总索引