2020年5月16日,高密作协一行七人去后宋采风。新冠疫情的缘故,采风团人员从简。

我们比预约时间晚到半小时,村书记李乐福等村委班子早等在村委院前的东西大街上了。这个时候杨絮飞扬,月季花开。

后宋是后宋戈庄的简称。1990年10月出版的《高密县地名志》记:“明初本村由宋姓所立名宋戈庄,又称小宋戈庄。后分为两村,北为后小宋戈庄,建国后改今名。”

后宋村南一街之隔即为前宋,两村难分彼此,清末同属郑公乡双羊区,1984年社改镇属井沟镇至今。村庄西偏南距离古高密国都城——城阴城遗址不远。大型水利工程四屯灌区由村东一里外经过。1977年,村西双羊至井沟的公路通车,双井公路两端与省市级道路连接,改善了村庄的交通环境,为工商业发展奠定了硬件基础。

采风团在村委大院前举行了简单的合影仪式。采风正式开始。

村委大院原为学堂,一排砖瓦房,东西各一套,为校舍,前后各一院。李书记称此院为后宋的文化发祥地,村庄人才辈出的根基。

宋戈庄自古设私学,民国时期的文化名人李文斋,年轻时中清末文秀才,弃官回乡办学,从教几十年,为四邻八乡教授弟子,其德艺仁举至今为村民所念。

宋戈庄为宋氏立村,随后李、赵、于、高等族人迁入,而宋氏却因人丁不旺,举族迁至潍河东岸的前铺村。如今,李姓占后宋总人口的半数以上,为村庄第一大姓。碰巧的是,后宋的李与我出生地井沟镇呼家庄社区南李村的李同宗同祖,老祖由四川成都陇西一支出,落高密繁衍,至今不衰。让我在后宋的走访倍感亲切,仿佛故地重游。

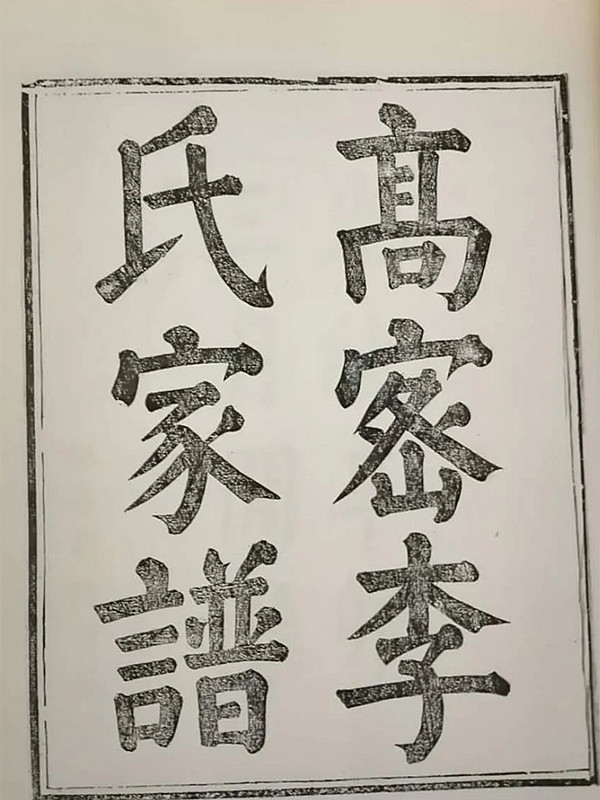

在李乐福书记家中,有幸得见数卷《高密李氏族谱》,清咸丰六年十二世孙正邦序言:“溯余李氏,系出颛顼(zhuānxū传说中的上古帝王),陶唐时为理官,遂以官为氏。至殷末,被谗遁迹,食木子得全,改理从李,恐忘本也。入后苗裔,世代遥远,文献无征。相传先世居成都,元末避兵琅琊。明太祖龙兴,从尔江南鼎革,自琅琊支徙高密。”读此心生青葱,颇有泪感。抄录《高密李氏族谱》行辈子图如下:

自十五世定为行辈二十四字,嗣后非按排行不得以命名。

兆启汝常

卓然乐章

益务孝友

家睦寿康

光前裕后

勋垂隆襄

据光绪辛卯版《高密李氏族谱》

按行辈图,我是“然”字辈,李书记是“乐”。我长一辈,因此他称我为“叔”。遵此序,不管陇西李姓人远走天涯,抑或衣锦还乡,只要相逢相聚,均不会乱了辈分,也许这便是宗亲血缘,家国秩序。

在后宋村,处处可见文化的影响。

文化影响的主要表现为“变”。这个变,不是被动变化,而是主动改变。甚至变在时代变迁前面。

这种改变,源自后宋自古颇有渊源的教和育。文化蒙于教,化于育,最终成为对事物的普遍认知和自觉行为。早在上世纪八十年代初,在老书记的带领下,村庄即完成了规划,逐步将狭窄拥堵的旧胡同改造成为宽阔的街道,各家各户量力而行地拆掉土坯房,盖起新瓦房,沿街道成方成行,整齐划一。我们一行刚进村,我便注意了这一现状。我的关注点不是村庄街道多么平直宽阔,而是寻寻觅觅老街巷旧胡同破房子,这是多年行走村庄的习惯使然,想据此发现或已远去的民俗乡情——故乡难忘的原因之一。然而直到居村庄偏东的村委大院,也没遭遇想一探究竟的胡同,倒是村委的房子在笔直的街道旁显得陈旧一些。

李书记称老书记对村庄的改造行为是“先见之明”,内聚有方,外扩有张,使村庄很好地适应同时推动了接下来几十年村庄工商企业的发展,提前为村民选择了更为先进科学的生活方式。现在看来,后宋的新农村建设早就开始并处于逐步完善中了。

后宋的村落现已发展成七横十四纵的庞大格局,李书记开始计划为每条街道命名。

后宋村西双井路两侧,遍布工厂,其中大多是板材生产厂。路中一根电线杆高擎一块白底红字的路牌,上写“井沟镇木制板工业园区”,路牌下一家工厂,叫“福泰木业”,它是宋庄板材工业企业的龙头之一。

如果没机会深入了解一张长2.44米、宽1.22米的细木工板诞生的过程,便很难理解它怎么需要那么多工序。这是一个漫长的加工生产过程。我们沿村北一路西行探访,仿佛走过一条细木工板的生产流水线,只不过它不是单靠一家企业完成的,而是倾全村之力合作的结果。在这条东西街上,有拼接半成品板芯的企业,有扒原木皮生产涂胶板的企业,有胶粘剂企业……道路两边,白杨树原木堆,建筑废旧板材堆,涂胶板晾晒长龙,处处可见。

形成如此规模的生产线,是时间和经验的累积。而发展板材这一产业既是眼光超前的,同时也是稳步渐进的。自二十世纪六七十年代开始,宋戈庄人便开始做木头生意,到八九十年代,村民们的思路由木料向木板市场转化,起初几个个体会土法上马,压制低级胶合板,后来涌现出一批有才识敢创新的年轻人,他们通过考察论证、外地取经,带领全村逐步造出了多种特色木制装饰板,形成了规模,占领了市场,被誉为“山东半岛第一板”。

“福泰木业”厂区干净整洁,码垛着即将送入车间的板芯。厂房高大,分割为多个车间,大型机械设备耸立车间之中。我虽不太明了具体的生产程序,只从李书记的介绍中得知这些在村北大街上看到的半成品还需要拼接、粘合、冲压、浸泡、烘干等等多个程序,然后才能成品整装出厂。

我急于目睹最后完成的细木工板码垛壮观的场景,冲进整装车间,见一辆叉车上正有一件即将打包。一件七十张,一张重三十余斤,即一件约一吨多重。我目视这方细木工板,它是现时的、静止的一个结果,却经历了漫长时间的探索。它是一件旧物,也是一件新物,互为亮点。点亮它们的是村庄久聚成光的文化。

它为村庄带来了什么?

后宋1600多人口,无论老幼,只要肯出力,都能从村庄的企业中找到一份合适的工作,每天上班下班,挣得应得的收入。所以,后宋村民几乎都有一个新身份:产业工人。

企业的发展需要大量劳动力,不仅吸附了当地村民,也招收了大量的如云南、贵州、四川、东北三省的从业者。他们大都一家人来到这里,落地扎根,有的居住在村庄,有的居住在厂里,工作时间久的,从五里外的双羊镇驻地购买商品房,生儿育女。

在后宋租赁房屋的外来人员,多时占村庄人口总数的15-20%。

当地与外地人口的融合,促成了新的社群关系,也推动了当地,尤其村庄商业的发展。每逢农历五、十是后宋的大集,集日设有日用百货、布匹、建材、食品等市场,成为辐射双羊、井沟、阚家交界处的商贸中心和商品集散地。集市上,可以听到各地不同的方言土语。

村庄的传统还在吗?或这样问:一个村庄、一位农民的传统是什么?后宋人没有忘记。

他们既有产业工人的身份,同时并未忘记农人的身份。

2006年10月出版的《高密村庄大典》载:“后宋自古以种植粮食作物为主,主要农作物品种为小麦、谷子、高粱、大豆、地瓜等,解放后,玉米传入,逐渐取代了谷子、高粱,成为主要的粮食作物。今多为小麦、玉米,并有少量大豆、花生等,小麦、玉米亩产分别达到1000斤左右。”

后宋有土地3105亩,工商业的发展占去近千亩,尚有2000余亩用于种植。企业上班之余,后宋人便捡起农人的身份,逢农时即入田间耕作,如今以冬小麦、秋玉米为主,实现了机播机收,电力灌溉,飞机撒药,十分便捷。

家有余粮心不慌。粮食种植永远是宁邦固本之举。这是不可剥夺的传统的权力。

袁隆平说:“一粒粮食能够救一个国家,也可以绊倒一个国家。”

前、后宋有一句话:“想吃宋戈庄饭,就得拿命换。”这句话流传已久。在专事耕种的年代,宋戈庄的粮食亩产总要比均数高一点。在大搞畜禽饲养的年代,宋戈庄家家户户养猪、养鹅、养鸡,直到今天,一说起宋戈庄出栏的大肥猪,还会让人竖大拇指。如今,进入新农村建设时代,宋戈庄一手抓工商业发展,一手抓粮食生产,探索着科学发展的前行之路。认真、勤恳、务实的精神渗透了宋戈庄的每粒泥土,体现了新农村建设之路的文化价值。

他们有理由活得好一点。

2020.5.18

于高密

阿龙更多作品

世说文丛总索引