九、補論引論及後續研究

發現《楚辭》主要作者身份之後,我們不得不思考以下問題。

(一)「屈原」「複合」人格論

從歷史看,《史記》之《屈原傳》是出於虛構,是記載昏君當國、忠良被讒佞所害而有相當典型真實意義的虛構。這種虛構和《楚辭》的敘事內容有密切的關係,和所謂《楚辭》資料庫有密切的關係。一方面,它顯示了無比的愚忠以及對暴政的妥協和屈服;另一方面,編輯者又試圖使忠臣跪著抗議。一方面,它是統治者贊成甚至給與資助的忠僕紀念碑,另一方面,它對暴君也有一種幽怨的棄婦式的批評。它勉強試圖讓楚懷王扮演漢武帝,並以他為中心,營造一個典型環境(難免有破綻);在這種環境下,從《淮屠》後辭賦堆積的「楚辭資料庫」提供的資料,合成這樣一個似真的人物「屈原」來充《楚辭》的作者。因辭賦作者多是忠臣冤鬼,都從過政,都因受讒佞和暴君的迫害而死,他們的作品,即「屈原賦二十五篇」,都是「忠而被冤」之臣所作,屈原這個名字就成了他們的集體筆名或代名。而屈原的個性乃至經歷都因此變得豐富複雜而且模糊矛盾起來。加上注解者交替運用「一般態度」和「特殊態度」有時簡直像玩魔術,迷惑了很多後代學者。吸引他們或考證屈原到底被放逐多少年,或考辨屈原的沉江是否為理智的行為,乃至屈原被放的時間、投江的時間。不首先弄清楚屈原的真相,以上問題是永遠爭辯不清楚的,也是毫無意義的、屬於「一個針尖上能站幾個天使」之類的問題。而一涉讚揚屈原,就完全陷入大體上是為暴君服務的編輯者之預設的圈套。人們最多有時會有限度地批評一下楚懷王,誰會想到責罪漢武帝!讚揚屈原成為統治者及其幫閒不約而同的思維模式,它也同化了很多中國歷代中下層文人。兩千年中國文人的藝術欣賞和歷史考證真令人驚嘆,連劉安父子作為《楚辭》主要作者(哪怕是作者之一)都未真正被發現,歷史真是開了一個很大的玩笑,大概是嘲笑中國人的忠君情結或者屈原情結吧。

「複合式」「屈原」以變態過火的忠誠服侍楚懷王,居然連他的所謂沉湘,都成了不可企及的道德模式。到了兩千多年後的現代中國,猶在遵循和發揚一個杜撰的、戰國時與王同姓而死不變心的、屈大夫忠君精神,真是荒唐之至。「屈原」忠君愛君國,竟也被奉為到今天為止的愛國精神之楷模。由忠君而愛國,近現代有的研究者又把他捧成人民詩人、偉大的浪漫主義詩人、變法者、改革家、政治家,外交家、思想家、哲學家、教育家、學者。當然也有負面的批評,有人認為他是楚懷王的弄臣、是性變態,或楚懷王的同性戀伴侶;還有善想像者,說他與楚懷王妃鄭袖有染,說他組織過樂平里游擊隊,早不是學術了。還有人認為他是集氣功、辟穀、導引、食玉、輕身、煉丹、練氣等道術於一身的專家,真像一些漢人一樣,把他當成了神仙,還趕不上王逸最後的結論「言升仙之事,迫而不通,故使志不展而自傷也」(《九思》最後一句注解)。以上所舉這些看法,一部分還有點道理,多數可以說是太不嚴肅,離事實太遠。我們認為,「屈原」之名的頭號承擔者「蓼太子」是個相當聰明博學、很有詩賦文章才能的貴族公子;二號承擔者劉安也是學富五車、見解深刻的諸侯學者。他們也有貴族的缺點或特點。錢鍾書《管錐編·楚辭洪興祖補注·札記第十七則之一)有例說明屈原「所謂『善淫』之『謠諑』,不為無因矣!」很投入地追求神仙,也是一種貴族式的無聊。《楚辭》其他與「屈原」有關的作者,包括淮南客、吳王客、宋玉、嚴助嚴忌、朱買臣等等,編輯者或讓他直接發言,或為他發言,都或多或少幫助構成了一個豐富多彩而曖昧的屈原綜合體。這既是《楚辭》之巧(對結構而言),也是《楚辭》之失(對事實而言)。真是古今英雄,盡入其巧彀中也。我們不得不承認班固「其失巧而寡信」的話說得何等簡練而深刻。這個「巧」我們至今尚未完全解開。本文看懂了的王逸注解之最精彩的生花妙筆是,他在公開大肆宣揚一個楚賢臣懷持忠心而被冤枉流放、好像最後沉江而死的同時,很隱蔽地寫了「淮屠」慘死者代表劉安父子之被滅族的大悲劇,同時暗示尤其蓼太子才是《楚辭》的主要作者。

(二)《史記》「宮刑」說及漢武殺史遷說

考慮《史記》之書多難,一如太史公本人之多蹇,不但其人受了宮刑,其書也是受了「宮刑」的。換言之,《史記》一書本來的精華、稜角,礙眼處早就能砍就砍,能改就改了。我們今天看到的、流傳兩千年的《史記》是被閹割過了的「刑餘之身」而已。尤其《史記》關於漢武帝王朝的紀事,直接關於漢武帝本人秘幕及醜聞者,必多從刪削。有些不能全部刪除者,則只好改頭換面。《後漢書·蔡邕傳》載,王允不顧士林讜議而欲殺蔡邕,曰:「昔日武帝不殺司馬遷,使作謗書,流於後世。」這是站在漢家正統立場上誹謗司馬遷及其《史記》。《三國志·王肅傳》(卷十三)載魏明帝與王肅對話:「『帝又問司馬遷以受刑之故,內懷隱切,著《史記》,非貶孝武,令人切齒。』對曰:『司馬遷記事不虛美,不隱惡,劉向、揚雄云其善敘事,有良史之才,謂之實錄。漢武帝聞其述《史記》,取孝景及己本紀觀之,於是大怒,削而投之。於今此二紀有錄無書。』後遭李陵事,遂下遷蠶室。此為隱切在孝武而不在史遷也。」可見司馬遷的《史記》作為官方最終認可的「實錄」,其「謗書」的稜角要打折扣,作為通過皇朝監察的「謗書」,其「實錄」的程度也要受到限制的。連王肅都認為造成這種事實的責任在漢武帝,恐因他作為魏臣可以不必像漢臣那麼忌諱前朝故事了。可惜後代到了非帝王時代,還是有人比漢臣更忌諱。漢武既然對《史記》「削而投之」,《史記》中鋒利的「謗」言必定已被削掉。綜觀《史記》的內容,必須指出,漢武帝之所忌在近不在遠,在己不在人,他可以容忍司馬遷寫劉邦之類於無賴的一些行徑,也能置李賢等所言的包括他自己的微末「不善之事」於不顧。像漢武帝本朝的許多政治內幕,如劉安的冤獄、司馬遷之死,只要史家奮筆直書,就是決不能容忍的大事。在研究漢武帝為一己之私殘害忠臣而篡改歷史等問題時,有「淮屠」為例,怎樣批評貶詆他都不為過。我們甚至不能期望循規蹈矩、按部就班、通過嚴密考證,從正史中找出細密的實證。因為在漢武帝看來,以往歷史的大勢都是為他創造的,其後一段時間的歷史細節便由他來創造、他也可以當作掌中之物玩弄。《後漢書·班彪列傳》載班彪言司馬遷作《史記》,「作《本紀》《世家》《列傳》《書》《表》百三十篇,而十篇缺焉」,李賢注:「十篇謂遷歿之後,亡《景紀》《武紀》《禮書》《樂書》《兵書》《將相年表》《日者傳》《三王世家》《龜策傳》《傅靳列傳》」。班彪乃至李賢指出者,只是當時《史記》中「有錄無書」者,卻沒有也很難說明《史記》中許多魚目混珠、狗尾續貂的現象。《史記》在整個漢朝都几乎是禁書。除《景紀》《武紀》外,《史記》中攙有不少續作、偽作;參與改寫者有十幾人之多。《後漢書·楊終傳》(卷四八)「受詔刪《太史公書》為十萬餘言。」其後得以被流傳者,也是續補的、改編的《史記》。《史記》整體編制混亂,歷史原因極端複雜。其中第一位的、不能忽略者,仍是漢武帝之「削而投之。」故《史記》與其作者一樣也受過「宮刑」,應是不錯的,難聽一些而已。豈止是宮刑,還有一種強加給《史記》的刑罰,前文已論,和宮刑相反,是強行「嵌入」歷史一些東西,例如《屈原列傳》,這好像強行要把石頭嵌入皮肉,就叫它「嵌刑」吧。

王逸們所設定而構造的楚懷王,本是並不起眼的楚君,被稱為「美人」和「靈修」,成為「屈原」的忠冤所集,而空前地重要起來。但他的忠冤之臣既然多是漢臣,所以即使導演再好,他這個已經死了的楚君也不可能被改好而演得像,在《楚辭》中他就時時成為一種概念式人物。有些罪行歸之於他就格外不協調了。尤其是「淮屠」之類事件是戰國諸侯王做不出來的。漢武帝淫威所及,多少其他流別的儒臣文士、社會精英也慘遭殺戮。他從此確實立威天下,開創和奠定了暴君絕對專制的統治制度;連君聖臣賢的儒家傳統夢想也被他徹底粉碎,確立了自此以後的一直佔統治地位的主僕式君臣關係。在這種關係下,在君主面前,大臣沒有真的話語權,而淪為玩物或娼優畜之的幫閒。若不極力投合君主所好,可隨時被殺戮;即使一時能投其所好,由於君心多變易怒,也少有常事君側而得好下場者,所謂事君如事虎,常不免被虎吃掉。諸侯王連聚集文人、研究學問也不為暴君所容;如果昏庸無道、花天酒地,出了問題,也在誅殺之列。尤其甚者,專制統治者只承認奴僕臣妾,絕不容許任何人在治國道術或學問上接近他成為「第二」;為了這一點,無論他何等愚蠢,都要把自己吹捧成聖斷神縱、天生的超人、天下無條件崇拜的對象。這是有人類以來,用所謂文明的方式確立的最大的不文明不平等和荒謬的制度,董仲舒為此難辭其咎。漢武帝一朝,尤善利用酷吏濫殺直臣,而其酷吏,後來也多被漢武所殺,便足為證明。到後來,受到奸吏江充的離間蠱惑,漢武居然懷疑並追殺自己的兒子戾太子劉據,他在無路自辯之逼迫下,不得不「反」而死於遁逃中。此事足証劉徹的正常人性因迷戀專治制度給予他的太多權力而被徹底異化,變成了非人的殺人惡魔。這也是對掌握了太多權力、任意胡為、草菅人命的的暴君之懲罰。

1.連王肅都知道「隱切在孝武而不在史遷也。」所謂隱切,應指一種藏而不露的刻毒。例如對劉安,他到最後還假裝寬宏對劉安「削二縣」,卻同時馬上派出他窮凶極惡的爪牙呂步舒「持斧鉞」大開殺戒。2.衛宏《漢書舊儀注》曰「司馬遷作景帝本紀,極言其短及武帝過,武帝怒而削去之。後坐舉李陵,陵降匈奴,故下遷蠶室。有怨言,下獄死」(《西京雜記》同)。3.唐代史學理論家劉知幾也認為馬遷受宮刑之後,終因文字「身陷大戮。」他在《史通·直書》中說道:「至若齊史之書崔弒,馬遷之述漢非,韋昭仗正於吳朝,崔浩犯諱於魏國,或身膏斧鉞,取笑當時;或書填坑窖,無聞後代。」4.前文引《後漢書·班彪傳》說史遷「大敝傷道,所以遇極刑之咎也。」以上四個證據,都可証司馬遷為漢武帝所殺。

本文認為,漢武帝最終不肯放過司馬遷的原因,是痛恨司馬遷居然敢寫漢景帝和他本人的惡行,恐包括居然敢違背自己的意志說劉安一些真話。尤其應注意的是,《史記·屈原傳》絕非司馬遷寫而被硬加在他頭上,是利用司馬遷的名聲欺騙後代也,可謂尤其惡毒。所以,司馬遷受宮刑以後,最後肯定還是沒有逃過死刑。以上四証足矣,不需也不可能得到更直接的記敘性宣言式證據。很可能是秘密處死。毋庸諱言,漢武殺死劉安父子時,株連殺萬人都毫不手軟,殺一司馬遷,他不會慈悲得還猶豫片刻;最多會如貓玩老鼠一樣搞個花樣,滿足自己的征服欲而已。如前所示,《楚辭》編輯者也把司馬遷當成「屈原」為他說話,也可確證他是被刑而死的冤者,或者二事互証。漢武為了保證自己的絕對權力,妄凑罪名、對有獨立見解的、不為不忠的忠臣和諸侯門客大肆屠殺,也為中國後來專制君主製造各種冤獄、草菅無數臣民性命,開了先河,其罪至大。他仍被稱為「雄才大略」,竊以為可改一字,「雄殘大略」可也。

《史記》本傳提到相如為《子虛》《上林》二賦作了如下說明:「以子虛者,虛言也,為楚稱;烏有先生者,烏有此事也,為齊國難;無是公者,無是人也,明天子之意。」讀來讀去,真可順其勢說《楚辭》,至少《楚辭》的編輯者在構思上是受了司馬相如之影響的。我們可以模仿說,《楚辭》者,寓言也,為漢武時之冤魂鳴;屈原者,烏有此人也,為淮屠辯;《離騷》者,「屈原」之作也;原其屈而望其平,有憾其君焉,作者劉正則,王逸之意鮮有人知焉。

(三)總結和展望

最後,我們總結歸納全文邏輯內容。1.我們首先考定韓眾,證明《遠遊》之作者應為漢人,而不是楚臣屈原。2.因韓眾而引出班彪班固對《楚辭》的精準判斷,提出漢儒講校《楚辭》之「兩重性」態度。3.指出《招隱士》主題是呼喚《楚辭》作者歸回應有的人間本位,而自然引出「劉安之名為何被屈原所取代」的思考。4.在《九辯》中發現王逸注解的兩個「屈原」,而確定為劉安及蓼太子;由此可推斷《楚辭》各章編輯之巧;經過約二百年過程,終於變成「屈原」的《楚辭》。5.「講校」《離騷》首八句而指出:「伯庸」為劉安的字。「正則」「靈均」是劉安為「朕」(蓼太子)所取名、字。至於編輯者杜撰的「平原」名、字,是以劉氏父子為代表的眾多血染平原的冤魂。6.考證了《楚辭》中幾乎全部有關「彭咸」句子的含義。發現在「屈原」的複合人格構成中,有跳水自殺者,但他不是《楚辭》的主要作者。7.自劉安獻《內篇》及《離騷》,漢武秘之。後來劉氏父子道德文名日高,漢武乃使其酷吏專業構陷,陷之入罪。編輯者為將罪臣辭賦改頭換面而發表,把為「淮屠」受害者所造姓屈名平字原之假名,嵌入選定的一段楚史而植入《史記》,與《楚辭》的編輯同步。8.《史記·屈原傳》從題目到內容,可證是憑空結撰。9提出所謂「屈原複合人格論」《史記》「宮刑」說、並申論史遷最後為漢武殺害、先宮後刑,加上最後的引論和和展望。

又,還有一事應論及。「阜陽漢簡《楚辭》僅存有兩片。一片是屈原《離騷》第四句「惟庚寅吾以降」中「寅吾以降」四字,……另一片是屈原《九章·涉江》「船容與而不進兮,淹回水而凝滯」。兩句中「不進旖奄回水」六字(阜陽漢簡整理組《阜陽漢簡〈楚辭〉》,《中國韻文學刊》,1987年10月第1期,頁78—79、參見《阜陽漢簡簡介》,《文物》1983年第2期,頁23)。對這個考古發現,我持懷疑態度,理由是:一,兩片殘簡,從中所辨出各四字、六字(一說五字)而已,所辨結果可疑,需要更廣的權威鑒定。大概要有鑒定本文一樣嚴格的鑒定,而不可先傾向於希望它是大發現而朝那方向努力,雖然本文尚未被學術界鑒定而定可接受多少。二,即使以上幾個字所辨不誤,其字數太少,亦不足以引證它們必定屬於我們今日研究的《離騷》和《九章·涉江》。而且,三,不排除《楚辭》之所以也可能包含這幾字,是因它可襲用前代有名或無名輩的片言片語。

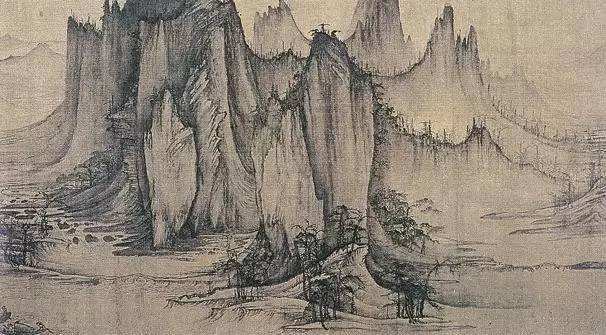

至此,本文直接涉及的一些大題目已粗略說完。當然,我們還有大量的問題有待繼續深入探討。本文只是這浩大工程的一個蹩腳的開頭。許多山峰已略見輪廓,艱苦的攀登正在前方。由此進一步,我們乃可分析《離騷》《遠遊》《九章》《九辯》等之文字結構,找出哪些文字屬於別的「屈原」、哪些屬於劉安、尤其蓼太子,以及哪些屬於編輯。可證明《九歌》是淮南王國娛神之樂,首先經過蓼太子,後或也有史臣們的改動;《國殤》歌李陵事,乃某一參戰過的荊楚壯士所作,五千貂錦,其死甚冤,故被《楚辭》編輯者也託名屈原特別加入《楚辭》。而《九章》除含劉安父子的文字,淮南客、吳王客,乃至朱買臣、嚴助之屬所作應雜其中。《天問》應是淮南王及門客在平日互相問難而未全解的歷史、神話片段記錄,應含前人文字,但也被部分「屈原」化;《哀時命》,其作者被王逸署為嚴忌(忌子嚴助?)。全篇很像嚴忌或嚴助在「淮屠」前詠嘆淮南之作。《招魂》(宋玉)、《大招》(景差?),亦同情所謂「屈原」者之作也,從招魂儀式看可能包含前代文字。至於《卜居》《漁父》則是「屈原」成傳說後,有道家思想傾向的作品,同《招隱士》,當係淮南餘黨所作。另幾個漢儒的《楚辭》之作,如《七諫》《九懷》《九歎》《九思》也都是研究《楚辭》之第一手材料的富礦,亟待開發。也不能排除《楚辭》繁富的文學詞華中存有相當多的前代不知名作家的文字。而本文所謂「《楚辭》為多人之作」和「編輯者也介入」的發現,還需要更全面有深度地驗證。尤在不知原文的情況下,「校」殊非易事,而令人望文興嘆。

再者,我們要重覆強調《淮南子》與《楚辭》之同趣而異體,秦皇漢武之異時而同類(都是暴君之尤),《楚辭》《漢賦》之同時而異趣。漢初削藩利於封建大帝國之奠基,而其政治運作則充滿殘酷無義。《楚辭》成為一種詩體,有其特殊的歷史文化條件。這些條件,舉其犖犖大者,如中國的初告統一,儒道的相溶和相爭,乃至寫出《楚辭》而使之流傳的物質技術條件,都確然無疑必須是在漢代淮南式文人大規模聚集發生之後才能俱備。我們據此乃可以勾勒出《楚辭》在漢代發生、發展的來龍去脈。又,從《楚辭》學史的角度看,漢代《楚辭》發生和研究的歷史,體現了漢代政治對文人的壓迫和文人曲折的反抗。魏晉之間,在《楚辭》的評論中,時見漢代流風餘韻,但已不似漢人之投入。南北朝以下,文人對於屈原其人其事的淡漠,一直延續到唐代。

宋人對屈原態度的改變,無論是大力宣揚屈原所謂的忠君愛國(如朱熹洪興租),還是認為屈原其人毫無政治利用的價值(如司馬光),從根本上講,二者都還是一種政治利用。從宋以還,江河日下的封建帝國之趨於衰微的大勢給《楚辭》研究帶來新的繁榮和誤區,中國文人心中發生的所謂屈原情結,其實是一種以屈原為幌子、抱殘守缺而無益的自我肯定;無論政治傾向如何,往往對立的兩方之文人都可自比屈子。二十世紀初,尤其「五四」以來開始出現了「屈原否定論」;1949年以後大陸中國政權及台灣政權對峙之下,關於屈原身世的研究考證當然都沒有質的突破,偶見屈原否定論的微弱聲音則被御用文人粗暴扼殺。甚至沒有人發現過「蓼太子」也在《楚辭》中之基本文字。事實雖然怪於小說,卻是勝於雄辯的。今天,我們從中國文化的整體角度,來研究屈原在歷史中的迷失,研究現實中迷失的屈原,研究有關《楚辭》種種奇怪文化現象,可以引起雋永的民族性反省:屈賦的文化價值,猶如蚌中之珠與膽中之石,表現了我們中華文化特殊的正負層面。

最後,我們不得不就《楚辭》研究的現狀略說几句話。楚辭成為顯學多少世紀以來,很多學者費盡心機「保護」屈原對所謂「屈原賦二十五篇」的著作權,結果仍是問題迭出。這個事實本身也正說明了《楚辭》存在問題,是不但需要真「講」,而更需要深「校」的。可惜很多研究者不知二班的提示,對於《楚辭》的本來面目的講校,遠未完成,有的甚至尚未開始,有些方面甚至背道而馳,徒增紛擾。好像讚歌越響亮就越有成就一樣,極少見分析屈原之負面或《楚辭》之弱點的文章。其實《楚辭》本身有許多令人生疑之處至今學術界毫無解釋,而學界往往對之採取存而不問的態度。這固然是由於「屈原」史料之闕(不闕則更怪),《楚辭》文義之多歧,解決問題難度之大,但與中國許多歷代和當代學人的文化偏見也有關。很多學者有根深柢固的「保護屈子」的情結,從根本上就不肯從所謂否定方面入手思考一下。好像在任何意義上有否定屈原的思考,就大逆不道了。這些現象,實在說來,可以看成是中國傳統文化籠罩下的「集體無意識」的表現。結果導致在《楚辭》研究領域內「存疑」的治學態度涵蓋範圍太大,以至於連獻疑都成了忌諱,乃有所謂對所謂「屈原否定論」的批判。自二十世紀初以來陸續出現的有些懷疑屈原的文章被批判為「屈原否定論」,也和持論者文章缺乏深度、沒有提供充足的論據有關。其實,假設所謂否定論的榷論全部成立了,亦不過將《楚辭》確定的寫作年代推遲一二百年而已,無損中國文化之光輝。有關楚文化作品的時代性如此難以確定,當然和中國文人的屈原情結有關。但是在讚揚屈原的大合唱中,有很多文章全無理致,唯其在合唱之中,而儼然學術。欲從否定方面入手,寫一篇文章,必須在史料的運用上,在行文的邏輯上,乃至措辭的委婉上,做到無可挑剔;即使如此,仍然不免被非難。歷史的微茫和持久的謊言使一些很有成就的《楚辭》學者涉及可能導致否定屈原(應說否定屈原的傳統形象而還其本來歷史面目)的論題時,則點到為止,即使有過對屈原懷疑的思考也不肯輕易發表,有些發表了的文章也被存而不問。

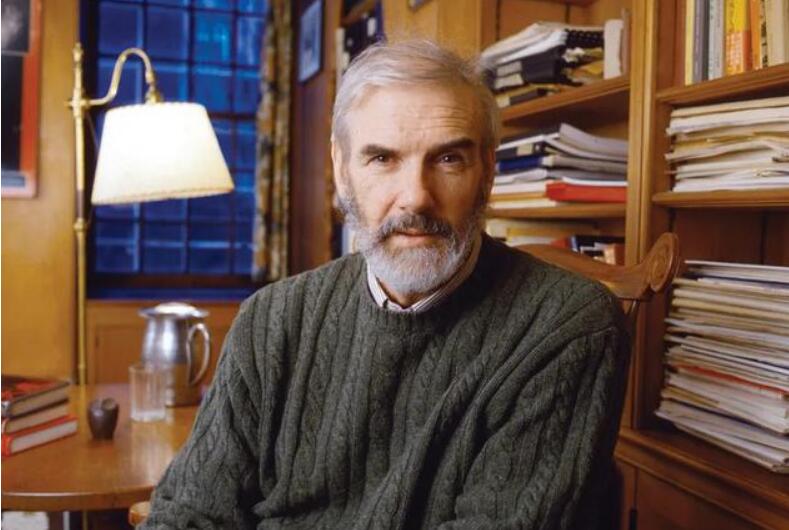

本人非好辯也,亦非欲標新立異也,自多年前曾奉命寫批判屈原否定論的文章,初涉關於《楚辭》的考證領域,搔首踟躕,而交不出卷子來,就產生了本文的研究傾向。後來參加中國楚辭(屈原)學會,聞通人之論,頗為開闊思路,然而還是跳不出自制的繭殼,而且越陷越深,有些好朋友為我嘆氣。但是我這種「不經」的思路時在念中,經過了翻來覆去的不知多少次沉思冥想和推論求證,斷斷續續,仍不能放棄,實在是出於不得已,寧冒楚辭學界之不韙發表此文。希得到完全而有力的駁斥,發我於迷津之中,——即使如此,也可以從反面促進《楚辭》的深入研究。此我之所以敢斗膽而將此文發表,向國內楚辭界先輩老師、學兄學弟和後起之秀求教的原因。自以為不過是把王逸心底的觀點大致說出來了而已。我總覺必須讀懂《楚辭》、讀盡漢人有關評論才能下斷語。現在冒昧下了斷語,其實離「懂」和「盡」還很遠,故而心尚惴惴。全文九節之中,倘有一、二可取、能發前人未發,而能對研究有益,則我大喜過望矣。還是用我三十七年前參加中國屈原學會富陽會議的一篇文章老結尾來結束本文吧,算自己做《楚辭》功課而渴望批評的宣言:淺學妄說,恭俟明教;文德所被,愿作附庸。

(待续)

【作者授权专稿】

本连载之读物系花木兰出版社丛书之一

牟怀川更多作品

世说文丛总索引