作为中国龙图腾,无论男人女人皆可泛称“龙的传人”。“龙中有凤、凤中有龙”这是中国龙的图像特征,所以我们自称“凤的传人”也没有毛病。

《易经》提及鱼的卦分别是:

《剥·六五》:“贯鱼,以宫人宠。”这个“鱼”,借喻各个邑邦的主人或管理人员的“宫人”,亦即妻室。此“鱼”似乎和女人的体味联系在了一起。“贯鱼”,贯穿鱼——这种说法非常生猛,中国一个时段的诗歌语言回避这样的生猛,而这叙述之直接,颇像后世的小说语言。“贯鱼,以宫人宠。”,即和女人做爱,那就和自己的所属的女人做吧,不要打别人所属女人的谱。这句话到今天似乎还生命力旺盛。人性充容,是一起真理的特性。

《姤·九二》“包有鱼,无咎:不利宾。”《姤·九四》“包无鱼,起凶。”“起凶。”这两个“包”皆泛指葫芦,转而借指婚姻。“起”为“祀”的假借字;“起凶”即祀凶。两个“鱼”也皆指女人。

然而“不利宾”决定了这两个“鱼”不是指正常作为可以生儿育女的妻室,而是指作为同性恋的基佬。“包有鱼,无咎”,用今天的白话说,犹“作为妻子,而娶鱼一般的女人,没有问题”,可是问题在这被娶的人不是鱼一般的女人——其不是宾从服帖生儿育女的鱼一般的女人,那就麻烦了!这个人固然可以性交,但这种性交是“起(祀)凶”的!

作为正式的夫妻,他们存在的第一使命是生儿育女,使家族的传承以祭祀祖先的形式维护着,岂可断在基佬这种“包无鱼,起(祀)凶”的不正常婚姻状态里!

《姤》之《九二》《九四》两爻的内容看似着墨不多,却是《易经》修辞之特有的婉言,而且也十分鲜活的表达了《易经》作者的婚姻社会观。

这种婉言,在《坤·六二》曰:“含章可贞;或从王事,无成有终(怀孕即是好事。如果怀孕生子是为了商王人的子民繁衍,即是无成就,也有好的结果)。”

在《坤·六四》曰:“括囊,无咎无誉(作为女性,把自己像一个口袋扎了起来,进不去生命的因子,产不出生命的结果,即使没有错误,也会不得安宁)。

在《大过·九五》曰:“枯杨生华,老妇得其士夫,无咎无誉(不能生育的老女人占了生殖力旺盛之小男人,即使没有错误,也会不得安宁)。”

——上面的叙述都是商代婚姻生育观念的写实,也侧面透露,商代婚姻构成:有基佬或娈童在其中的混搅。后来的基督教反对同性恋,显然是著作《圣经》的哲人,其对于婚姻繁衍变异而导致人脉断续的忧虑,和《易经》是一致的。

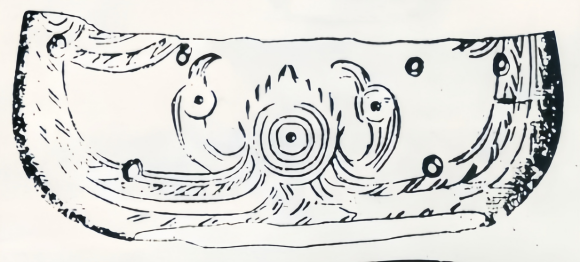

《中孚》卦辞:“豚鱼吉,利涉大川,利贞。”卦辞里的“豚鱼”,是《易经》修辞学上的一个值得注意的例子。

其“鱼”指女人,其“豚”即《易经·贲·上九》里的“白(伯)贲(豮)”——大公猪。当时为了避免抢婚婚姻,似乎已经约定成俗:用自幼笼养的童子猪,作为聘婚的礼物,送给女方家,换娶女子回男家成家。这种以“豚鱼”借代聘婚的修辞方法,在周朝变成了《彖传》的“信及豚鱼”,而《象传》又变成:“泽上有风,中孚,君子以议狱缓死”的解释,从而使本来的婚姻卦更有了可以看朱成碧的复杂意义。

如其《九二》:“鸣鹤在阴,其子和之,我有好爵,吾与尔靡之”,说的是以豚鱼互利的婚姻关系下,男女两家其乐融融的酒宴礼仪交往。结果《象传》的一句“议狱缓死”,使之婚俗文明的行为建构,变成了政治的极端化议论,让“议狱缓死”成了“翰音(鸣金收兵的钟名)登于天(鸣金收兵的声音,借代战争)”的收场。

其实《彖传》“信及豚鱼”的本质,本就是商朝末年婚姻嫁娶的行为文明,已经臻于民风民俗互相默认的理论约定。我琢磨再三,《彖传》《象传》的解释,都过犹不及,画蛇添足。如果我的这种看法可以认可,“豚鱼吉”没有成为中国“互利婚姻”之类的代词,的确是乱解《易经》带来的灾难。

《易经》中全面涉及婚姻的卦不少,其主要反对抢婚的婚姻形式。抢婚比起乱婚甚至群婚文明了一步,但是如此“文明”的代价,不是靠婚姻带来子孙绵绵不绝的愿望,相反却是灭绝子孙的战争。

其实大昊民族集团继承了少昊民族集团的群婚婚姻形式,从《易经》诸多婚姻卦中可知。

大昊民族集团所以颛顼氏之后在中华土地上延续近两千多年,主旨在于繁衍是婚姻的第一要务,看现藏于山东莒州博物馆的婚床男女性交教习铜雕(那是四个裸体女性背托住婚床,婚床上有待性交演示的裸体男女),得知群婚的性交起始,是有一定的典礼性质的。其实抢婚婚姻的最大特征应该是野蛮性交,而这种野蛮恰恰是典礼性质性交仪式的突破和跃进。

《易经》反对抢婚的婚姻形式,其《中孚》总结的“豚鱼吉”聘婚婚制,实际和司马迁《史记·殷本纪》诋毁商纣王“大最乐戏于沙丘”之“酒池肉林”“长夜之饮”,都是商代末期改变抢婚婚俗的实验举措(“酒池肉林”“长夜之饮”,应该是改变同族婚的一种奖掖,近同如今一些人口负增长的国家、地区奖励多生子女)。或者也可以说,我们在八卦“风”“火”“雷”的卦象组合中,看到了商民族思维的特别倾向,更也明白《史记·殷本纪》中司马迁的偏见——当然这种偏见来自于周人舆论的先入之见。例如:

司马迁说,纣王大兴土木,建造了宏伟的鹿台(传云,鹿台高千尺,宽三里。按照姜子牙的预计,这个工程要完工需要三十五年,足见工程浩大。纣王命北伯崇侯虎监造鹿台,耗费了大量的人力物力财力,历时两年四个月。三十五年的工程,仅用两年四个月便完工,纣王的搜刮民财之重,可见一斑)。殊不知商纣王所谓的营造“鹿台”,的“台”就是那时代城池的称呼,在《易经》里它又叫“陵”(《震》)“复”(《复》)“丘”(《涣》)“丘园”(《贲》)等等,是一种人工土方堆积的大土台子,现代它的遗迹还大量的存在,一般叫它“埠”“堌堆”“山”“城”等。

“鹿台”是商纣王按照《易经》“利建侯”的国策(如震下坎上《屯》:“利建侯。”坤下震上《豫》:“利建侯。”)基建的商王朝之城邦。

《易经》的《师·六四》:“师左次,无咎。”

《旅·六二》:“旅即次,怀其资,得童仆,贞。”

《旅·九三》:“旅焚其次,丧其童仆,贞厉。”

其屡屡说到的“次”,都是商朝营建“鹿台”一类城池的反映。

文献上说大禹的父亲鲧不按帝命以“息土”“湮”为台(《山海经·海内经》),大禹治水也是以土方“堙”为台,其台即这种大土台子,是供人群居住的城池(《淮南子·地形训》“禹乃以息土填洪水以为名山——山、家山、居丘、丘台”)。

司马迁看不到今天这样多的考古资料,把商朝为建设国家公共资源之工程不动脑筋、人云亦云地说成罪恶,真是应当引起重视。

王晓强更多作品

世说文丛总索引