二、侍從太子,紫霄漫窺

受辱之後,「庭筠自至長安,致書公卿間雪冤」(《舊傳》)。「庭筠徧見公卿,言為吏誣染」(《新傳》)。他的種種社會關係和個人努力,使事情有了轉機,使他不但脫離污垢,而且居然有了侍從莊恪太子,直接為最高統治者服務的機會。

(一)升於桂苑、捧於芝泥

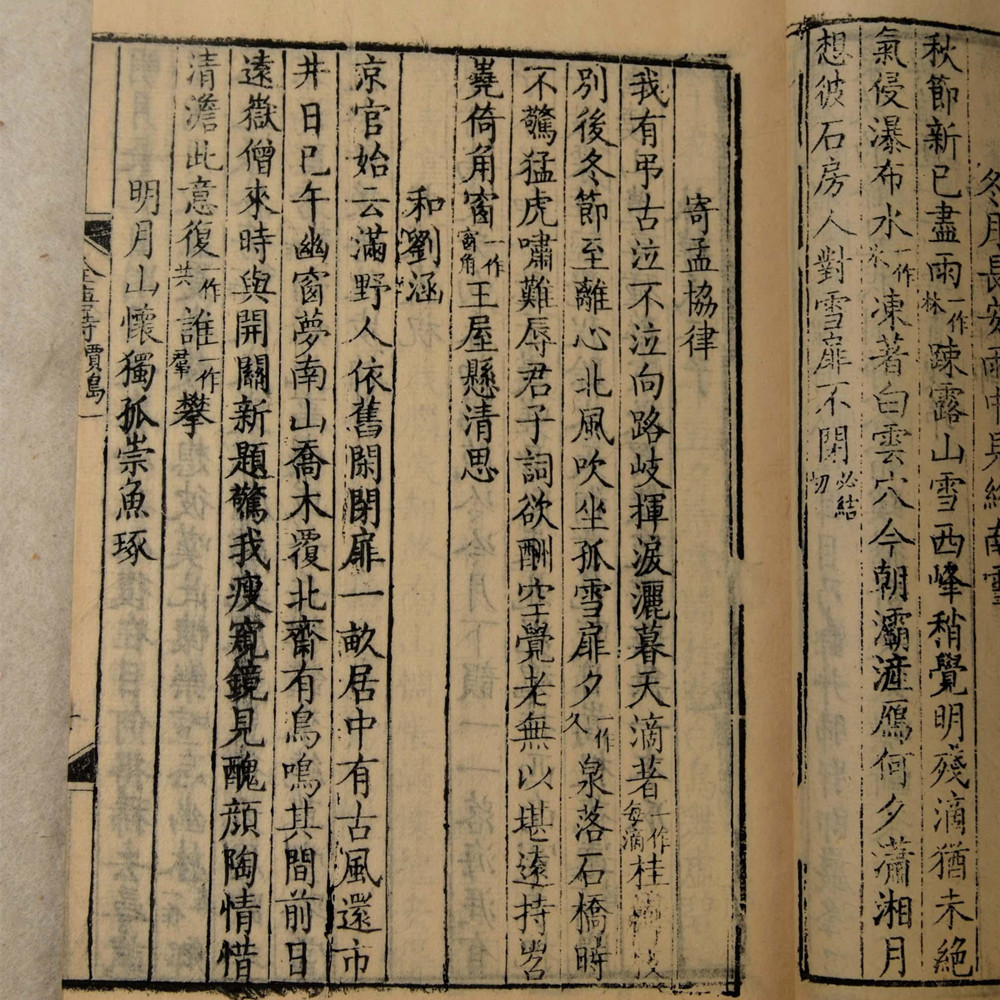

為行文簡單起見,僅舉《謝襄州李尚書(李程)啟》的關鍵證據加以證明。本啟見《文苑英華》卷六百五十三附「謝官」目下。啟文旨在感謝其業師李尚書之援引,使自己樗散之才,出乎意料而平步青雲。故戰戰兢兢,思盡厥職,以報師德,以答皇恩。

「豈知畫舸方遊,俄升於桂苑;蘭扃未染,已捧於芝泥」。這幾句說,自己想不到的是,正與李尚書遊處,接著就升到「桂苑」(當指太子左春坊司經局);也沒有染跡御史臺,卻有了「捧芝泥」的高就(為太子司直)。句中對自己被提升所就職位的特徵描寫應該說是很到位的。

解釋:畫舸方遊,即正同舟而遊;《後漢書郭太傳》「林宗唯與李膺同舟而濟,士賓望之,以為神仙焉」。此暗用其事言與李尚書賓主相得。「升於桂苑」之「升」本身証明「桂苑」應代指一官署。「桂」作為宮名,見於《漢書·成帝紀》(卷十)「帝為太子,……初居桂宮」,已與太子相關。「桂宮」與「桂苑」差一字。宮者,宮殿也;苑者,園林也;宮苑合謂宮廷加園林。桂宮關乎太子,桂苑亦然,不用「桂宮」而用「桂苑」者,諧平仄也。言桂苑者,表述任職之大體範圍也。與「桂苑」之名最相近的官署名是「桂芳館」或「桂坊」,即唐代「比御史臺」的太子左春坊司經局。它是什麼官署呢?

《舊唐書高宗記》(卷四)「龍朔三年(太子詹事府左春坊)司經局改為桂芳館。」又《百官四上》「龍朔三年,改司經局曰桂坊,罷隸左春坊,領崇賢館,比御史臺;以詹事一人為令,比御史大夫;司直二人比侍御史,以洗馬為司經大夫。……改司經大夫曰桂坊大夫,糾正違失」。值得注意的是,《新唐書·百官志》把以上「比」推演如下「景雲二年,……改門下坊曰左春坊,復置諭德,庶子以比侍中,中允以比門下侍郎,司議郎以比給事中,贊善大夫以比諫議大夫,諭德以比散騎常侍。右坊,則庶子以比中書令,中舍人以比中書侍郎。」此處左、右春坊比門下省、中書省,司經局比御史臺等之所謂「比」,即以東宮官制相比於整個帝國官制,而東宮官制是唐代輔助太子接班的特殊職官系統。正是在如此類比之中,「桂苑」所指桂坊,即太子左春坊司經局,可相比於帝國官職系統中的御史臺;而司直之職,可比侍御史。當然,是比正式侍御史低一級的「準」侍御史而已,溫把這個職務當成真的侍御史來形容,可以理解。因為唐代「懷才不遇」的文人往往把自己有限的一段干政歷史誇大形容。例如杜甫平生唯一對朝政直接干預的機會,是以右拾遺為方琯上書唐肅宗,而幾乎得罪(《新唐書·杜甫傳》)。他一直到去世。作詩常提到其事。如「不才同補袞,奉詔許牽裾」(《贈李八秘書別三十韻》(《全唐詩》卷二百三十);「牽裾驚魏帝,投閣為劉歆」(《風疾舟中伏枕書懷三十六韻奉呈湖南親友》(《全唐詩》卷二三三)。這裡所用的「牽裾」,出《三國志·魏書·辛毗傳》(卷二五),辛毗冒顏直諫魏文帝,至於牽其裾,終使文帝勉強同意他的意見。辛在文帝時,「遷侍中,賜爵關內侯」,而杜甫只是右拾遺而已。他以「牽裾」自況,並沒有覺得過火。

蘭扃,即蘭臺之門扃,代指蘭臺。染,染跡,混跡於,行跡所至;《昭明文選》卷四十七晉夏侯湛《東方朔畫讚》「染跡朝隱,和而不同。」蘭扃未染,謂身尚未至蘭臺。《漢書百官六卿表》「(御史中丞)在殿中蘭臺,掌圖籍秘書」。故《通典》(卷十九)云「後漢以來,謂之御史臺,亦謂之蘭臺寺。」又,《初學記·秘書監第九》(卷十二)「龍朔二年改秘書省曰蘭臺,……初,漢御史中丞在殿中,掌蘭臺秘書圖籍。唐以秘書省為蘭臺,即因斯義也。」可見在唐代「蘭臺」二字,雖一度可稱秘書省,其本義仍指御史臺,而在此處指「比御史臺」的太子左春坊司經局。「蘭扃」二句,對比上句,應顯示詩人所任職務的具體執掌。就其原意推理,須「染跡」蘭臺之門扃,方能如御史「捧於芝泥」;則今所「染跡」者,非蘭臺也。既非蘭臺,又能「捧於芝泥」,則今所在官署與蘭臺有可比,仍是左春坊司經局;而今雖非御史,卻是可比侍御史的司直。

芝泥,即印泥。捧芝泥,一般指掌大印的機密之職,如崔彥撝(868-944)《真澈禪師寶月乘空之塔碑銘》「下臣忽捧芝泥」(《唐文拾遺》卷六一);尤指御史臺侍御史、御史中丞等職,如吳融《和睦州盧中丞題茅堂十韻》「芝泥看只捧」(《全唐詩》卷六八五);上官儀《和贈高陽公》「薰爐御史出神仙,雲鞍羽蓋下芝田」(《全唐詩》卷四十);薛濤《贈蘇十三中丞》「今日芝泥檢徵召,別需臺外振霜威」(《全唐詩》卷八百三)。這是因為,「芝」在唐代所見神仙傳說中已成侍御史的特徵詞。例如「句曲山上有神芝……第五名曰玉芝,剖食拜三官正真御史」(《後漢書·馮衍傳下》「食五芝之茂英」句李賢注引《茅君內傳》);「句曲山五芝,……第四芝名夜光洞鼻,食之為太清左御史。第五芝名料玉,食之為三官真御史」(溫好友段成式《酉暘雜俎》卷二)「玉格」)。「仙官食眾芝者為御史」(陶弘景《真誥》卷五)。最後,「芝泥印上,玉匣封來。坐觀風俗,不出蘭臺」(《庾子山集》卷十二引《漢武帝聚書讚》),說明御史「在殿中蘭臺」「捧芝泥」。司經局「司直二人(正七品上),比侍御史」,是「捧芝泥」角色。故溫染跡其中,應在司直之位。

還應指出,桂宮蘭殿,乃至本句中的桂苑蘭扃,雖可泛稱宮殿臺省,更可專指太子東宮官署;《初學記·皇太子第三》(卷十)「桂宮蘭殿」條除引《漢書》成帝為元帝太子時居桂宮外,引「《漢武故事》曰:武帝生猗蘭殿,四歲立為膠東王,七歲立為皇太子。」推而廣之,連芝砌蘭扃,也可指太子左春坊司經局。如溫庭筠大中時《上學士舍人啟二首》之一「亦有芝砌流芳,蘭扃襲馥」二句,說自己曾在「桂坊」任職類司直而頗有美聲。

溫不但以「捧芝泥」喻指自己在「比侍御史」的司直之位,而且直接以靈芝表現司直,例子如《洞戶二十二韻》「朱莖殊菌蠢,丹桂欲蕭森」。見下。考慮當時的歷史形勢,溫所擔任的司直,職責除「捧芝泥」、「掌彈劾宮僚,糾舉職事」(《舊唐書·職官志三》卷四八)外,應是生活陪伴、讀書引導的亦師亦友。溫的這個職務,以其經常陪侍太子而有其特殊的重要性。

(二)寵自吏尚,謝致襄陽

《謝李啟》繼續說「此皆寵自升堂,榮因著錄。勵鴻毛之眇質,託羊角之高風。日用無窮,常仰生成之德;時來有自,寧知進取之規。兢惕彷徨,莫知所喻。末由陳謝,攀戀空深」。

升堂、「著錄」二句,謂己被此寵榮,全因忝列對方門牆、為其升堂入室私淑弟子。接下去說要振奮微末的人才,不負此青雲直上的機會;故將永遠銘記老師的再造之恩。同時既思努力盡職,又誠惶誠恐,對離任的老師有無限攀戀之情。攀戀:本謂攀住車馬,戀戀不捨。《庾子山集註》卷十五《周車騎大將軍宇文顯和墓志銘》「在州遘疾,解任還朝,吏人攀戀,刊石陘山。」此處是懸想自己告別李尚書時的眷戀,考句意頗似李尚書甫離長安原任而赴襄州不久。

前文「豈知」二句對所得職務之形容有範圍、有執掌,我們定之為太子左春坊司經局司直之位,尚有多例可對此驗證確證,尤《百韻》詩中。

參照溫的個人經歷,其從遊莊恪太子,當在開成元年「江淮受辱」之後與開成三年十月太子死之前。考慮溫開成元年在江淮受辱後「自至京師」「遍見公卿」奔走干求而成功需要時間,延至開成二年方有機會侍從太子。尤其《詩集》卷六《洞戶二十二韻》(該詩專寫溫從遊莊恪太子事)的敘事線索表明,溫以「仙郎」初見太子正當「霜清玉女砧」,即初秋所謂「玉女搗砧」之時;而經過「樹列千秋勝,樓懸七夕針」的風光時節,該詩後文又寫到秋風蕭瑟眾芳搖落,應是次年之秋;這時的「綠囊逢趙后,青瑣見王沈」,實際比喻狠毒的寵妃(楊賢妃)和猖獗宮掖的宦官(仇士良等)合謀害死了年幼的太子,所以說,飛卿開始侍從莊恪太子的時間應略早於開成二年秋(約在五六月間),而終於開成三年十月太子死前。

根據這個時段我們查索歷史,所謂襄州李尚書者,非李程莫屬。《舊傳》(卷一六七)李程「開成元年五月,復(按係自河中節度使)入為右僕射,兼判太常卿事。十一月,兼判吏部尚書銓事。……二年三月,檢校司徒,出為襄州刺史、山南東道節度使」《舊唐書·文宗紀下》所載更為精確「(開成元年)十一月甲申(十九日),以左(當為右,下同)僕射李程兼吏部尚書」及「(二年)三月甲戌(即三月十一日),以左僕射李程為山南東道節度使。」清吳廷燮《唐方鎮年表》卷四也引以上《文宗紀》材料,並以為李程任職襄州之時間為開成二年三月至開成四年八月。稱李為「襄州」復加「李尚書」是可以解釋的:溫本是自淮南至長安尋求老師幫助,而在長安之日,李程方掌吏部,溫當已經頻仍拜謁;上本啟之日,李程甫調襄州新職,故題中仍以李鎮襄陽以前之長安舊職稱之,補加襄州字樣而已;則此啟當作於開成二年三月李程調職赴襄陽之後不久。啟文最後一句「末由陳謝,攀戀空深」正說明李程已離開長安不久而在襄陽任上;溫自長安一別,「雖欲從之,末由也已」(《論語·子罕》),無由當面拜謝而空懷依依惜別之情。考慮李程自長安赴襄州就任的時間,從三月十一日得調令,遷延加上旅程,至少須月餘,至四月到任。則上此啟在四月之後。應強調者,溫以弟子身份竟不稱李曾任之高職(相公或僕射)而特別稱之為尚書者,除弟子稱師特有的變通外,正表明李是以吏部尚書之職權推薦溫從遊莊恪太子的。

(三)揚芳甄藻,發跡門牆

以下的《謝紇干相公啟》是溫從侍從太子的進一步證明。

某啟:某材謝楩柟,文非綺組。間關千里,僅為蠻國參軍;荏苒百齡,甘作荊州從事。寧思羽翼,可勵風雲;豈知持彼庸疏,栖於宥密。回顧而漸離緇垢,冥升而欲近烟霄。榮非始圖,事過初愿。此皆揚芳甄藻,發跡門牆。丘門用賦之年,相如入室;楚國命官之日,宋玉登臺。一日光陰,百生輝映。末由陳謝,伏用兢惶。

大意:本啟(下簡作《謝紇》)先自言本廓落之才,久沉下僚。本想不到能展翅風雲之上,以凡俗之才,居機密之位;在逆境中向上高升、直近九霄,而回看前塵,自然遠離了蒙受毀謗的污濁環境。這種殊榮不是溫開始就能夢想到的,當然遠遠超出了他的初願。但是經由「揚芳甄藻」而「發跡門墻」,自己竟能「相如入室」「宋玉登臺」。最後鄭重申明感謝之忱。

解釋:庸疏,謂平庸疏淺。宥密,語出《詩·周頌·昊天有成命》:「昊天有成命、二后受之。成王不敢康、夙夜基命宥密」;本謂寬仁安靜之政,引申謂深邃機密之地,而代指嗣君密勿攸關的詔令、文書等役。「緇垢:黑色污泥,喻卑鄙的中傷誣蔑。冥升,語出《易·升》「上六,冥升」指在困境中上進飛升。「揚芳甄藻,發跡門牆」以下數句,道出一重要事實:官方甄拔才德之士,而溫以其俊茂,加上業師奧援,被甄發擢揚。自己猶如孔門以賦為教時的司馬相如,會因賦才優異而入室,也似楚國授官時的宋玉,以文才卓越登臺拜受職位。「丘門」還指自己的業師,「楚國」云云,顯然指一不便明言的官署,其實和《謝李》中的官職屬同一官署,即左春坊司經局。

溫有不時直接把李程比為孔子。又如「從師於洙泗之上,擢跡於湘江之表」(《上蔣侍郎啟》二首之二),《禮記·檀弓》:「吾與女事夫子於洙泗之間」;後因以「洙泗」代指孔子或大儒活動之地,此自指從師李程(「擢跡」句,按溫庭平生被「擢跡」的經歷,唯有為莊恪太子東宮屬僚一事;相對於上句以「從師洙泗」之喻從師李程,此句乃以「擢跡湘江」自言「擢跡」楚國,還是說自己侍從太子之事。如上,「楚國命官之日,宋玉登臺」。這兩句把自己從師李程、侍從太子事以比喻言之,實因蔣侍郎熟知其事也。若不深知溫之以李程為業師對他終生的重大影響,而求之於洙泗之考證,就南轅北轍了。同樣,若不知溫常用關於楚國的字眼來表達侍從莊恪的經歷,考證也會被導入歧途。用「楚國」比喻有關太子事,此後竟成了溫的常用修辭手段。《全集》卷十一《上封尚書啟》「雖楚國求才,難陪足跡;而丘門託質,不負心期」即為一例。此句意為,我雖因左春坊(楚國)物色人才而難陪先生足跡;但沒有辜負老師(李程)的期望,換言之,在被老師推荐佐太子期間,他是努力盡職、頗得好評的。「丘門用賦,尋恥雕蟲」(上崔相公啟》,也是類似的例子。溫以楚國比喻莊恪太子有關事宜,當因「楚太子有疾」(枚乘《七發》,《文選》卷三四)而發之於聯想的創造吧。

(四)書判考官,紇干推轂

那麼,紇干相公是什麼人呢?本啟與《謝襄州李尚書啟》(下簡作《謝李》),皆載列於《文苑英華》卷六百五十三《謝官》條目下。溫終生仕途偃蹇,我們本來就懷疑他究竟有幾次機會,能使他像《謝李》那樣「託羊角之高風」,或像《謝紇》這樣「冥升而欲近烟霄」。說得如此隆重,都是直捷擢升至高位;以溫之措辭的準確,即使語帶誇張,若不是真接近了帝王家,斷不至用此等文字。而溫平生得以接近帝王的際遇,只有一次而已,就是侍從莊恪太子。故二啟所謝之官都應指從遊莊恪太子時所任太子左春坊司經局司直。只是在《謝李》中,用「豈知畫舸方遊,俄升於桂苑;蘭扃未染,已捧於芝泥」之語隱括說出,而在《謝紇》中,用「楚國命官」、「棲於宥密」婉曲道明而已。更令人不得不信服的是,無論是《謝紇》所言「揚芳甄藻,發跡門牆」,還是《謝李》所言「寵自升堂,榮因著錄」皆清楚表明,溫是經由其業師的推舉薦引,才得此寵榮而有此「發跡」,才「顧循虛淺,實過津涯」而「榮非始圖,事過初願」的。不能設想,經一個業師,溫有兩次如此扶搖直上的際遇;同樣很難設想,溫有兩位業師都曾薦引他平步青雲。我們研究了紇干履歷之後,定之為元和十年登第的紇干臮(徐松《登科記考》卷三),就更難同意,溫庭筠會將比李程資歷相差二十多年的紇干也當作業師。一言以蔽之,《謝紇》《謝李》二啟,實為同一事件而寫,為所得同一官而謝。謝李乃謝其大力推薦,謝紇則謝其順水推舟也。

晚唐時,紇干氏顯宦者,唯有紇干臮,從紇干之仕履研究他與溫可能的關係是有線索的。紇干臮,兩《唐書》無傳,但王讜《唐語林》卷四引趙璘《因話錄》卷三云「開成三年,余忝列第。書判考官刑部員外郎紇干公,崔相國羣門生也。公及第日,於相國新昌宅小廳中,集見座主。及為考官之前,假舍於相國故第,亦於此廳見門生焉。是年科目八人,六人繼升朝序。鄙人蹇薄,晚方通籍。勅頭孫河南瑴,先於雁門公為丞。公後自中書舍人觀察江西。又歷工部侍郎節制南海,累封雁門公。」

據徐松《登科記考》,趙璘乃大和八年(834)進士,故「開成三年(838),余忝列第」云云,所指的是,趙璘是年經吏部銓選而中「博學宏詞」之選。王讜《唐語林》卷四引《因話錄》「考官」作「書判考官」透露了消息。紇干臮雖不是知貢舉,他又確可稱為座主,因他是以「書判考官」的身份接見門生的,而他的門生是包括「制科」舉人在內的參加吏部「三銓」(尤「東銓」與

「西銓」)者。紇干開成三年任吏部書判考官,由此逆推,他在開成二年當已充職吏部,擔任本啟所謂負責「揚芳甄藻」之職,而受李程的委託,使溫「發跡門牆」。反過來看,我們知道,溫是在開成二年受其業師李程的推薦入侍莊恪太子的,至開成三年紇干猶以刑部員外郎任「書判考官」而掌吏部銓選,當是本啟所言「揚芳甄藻」的繼續,而上本啟當在開成二年,約與《謝襄州李尚書》大致同時。我們已證《謝襄州李尚書啟》是庭筠開成二年春夏間投獻李程而「謝官」的,那麼本啟則是為得到同一個職位投寄紇干而「謝官」的。是李程任職吏部尚書時支使其下屬紇干臮錄用溫庭筠,而使溫因師門之誼(升堂著錄門牆云云)而有得官之榮。李程年輩資望為紇干之師長,又為紇干之上峰,紇干自然樂意應其託而使溫中選。

但本啟題目《謝紇干相公啟》中「相公」之銜,使很多考證者為之卻步,因統唐之世,也找不出一個姓紇干的相公來。趙璘稱之為「(書判)考官刑部員外郎紇干公」,給我們啟發:溫不是也可以同樣稱之為「紇干公」嗎?畢竟「刑部員外郎書判考官」的頭銜太長,官銜後半又非正式誥授,故溫原文恐寫成《謝(座主)紇干公啟》之類模樣,只是至《文苑英華》成書時或此前,已被人妄加了「相」字。

所以可以確定:本啟是為紇干臮幫助得官而表達感謝的;而紇干是「書判考官」,即吏部詮選中負責「書」和「判」的考官。據《新唐書選舉志》(卷三五):「凡選有文、武,文選吏部主之,武選兵部主之,皆為三銓,尚書、侍郎分主之。凡擇人之法有四:一曰身,體貌豐偉;二曰言,言辭辯正;三曰書,楷法遒美;四曰判,文理優長。四事皆可取,則先德行。……凡試判登科謂之入等,甚拙者謂之藍縷。選未滿而試文三篇,謂之宏辭;試判三條,謂之拔萃。中者即授官。」溫庭筠當時並無功名,並無職務,他如何能有資格參加吏部這樣的銓選呢?愚以為,除了皇帝俞可、李程等推薦,紇干順水推舟等行動,其實是通過所謂「用廕」而實現的。

《新唐書·選舉志》(卷四四)「凡用廕,一品子,正七品上;二品子,正七品下;三品子,從七品上;從三品子,從七品下;正四品子,正八品上;從四品子,正八品下;正五品子,從八品上;從五品及國公子,從八品下。」溫當時所得職位為太子司直(尚未實授),正式官品為正七品上,而溫西華所任「祕書監同正」,從三品。考察「用廕」而授職的以上規定,用從三品之廕得正七品之官是大致合理的。作為溫西華的孫輩已可合格,溫父所任職雖不可考,亦不在西華之下。「馬周以布衣有詔令於監察御史裏行」(《通典·職官六》),溫庭筠以駙馬都尉之孫為待除太子司直(相當於低一級的侍御史),相比之下,應很合理。或許,溫以布衣任職、時間太短,未及正式任命,至太子死而其事遂寢,致使溫自述說,「不霑渙汗之私」。

文宗在甘露之變後較前更重視羅致賢人輔佐太子,溫本身才德兼備、以身許國,先祖為開國功臣,歷代與皇家聯姻,又有李程這樣的宗室宰相、裴度這樣的元老重臣為之推轂,都成了他能以廕入選,成為太子侍從的先決條件。一般大臣安能推薦一個普通文人(更不用說所謂無行文人)「升於桂苑」乃至「棲於宥密」來服侍太子?以李程這樣有四十多年忠事本朝經歷的宗室宰相、加上他開成元年至二年三月所任關鍵職務吏部尚書,他應是推薦溫庭筠入侍莊恪太子的最佳人選了。溫庭筠以廕入銓選,應是所謂「揚芳甄藻」的文官之選,甚至似乎是一種特別的銓選,專選侍奉太子的人才。而《百韻》所謂「霜臺帝命俞」者,應該是文宗皇帝同意讓他居司直之位(如侍御史之「里行」,非實授),而待日後真除。只是事與願違,終於難成渙汗之私也。

無論如何,溫侍從莊恪,是不可否認的。他曾「棲於宥密」(《上紇啟》「捧於芝泥」(《上李啟》);也曾因「蓮府侯門貴」以致有「霜台帝命俞」的榮耀,能夠經歷「寓直」「分曹」「承密勿」「奉訏謨」(《百韻》第58-74韻)的日常事務,有「舊詞翻白紵,新賦換黃金」(《洞戶二十二韻》)的往事。在當時特殊歷史形勢下,溫的這個「宥密」仕履在溫本人文章詩賦及唐宋筆記雜說中每有雲龍霧豹一樣的透露。例如,《北夢瑣言》卷四(沈詢)「翌日簾前謂庭雲曰「向來策名者皆是文賦託於學士,某今歲場中並無假託學士,勉旃」一語似乎透露了消息。其意思是,這以前中進士者很多人文章詩賦假託於溫學士你,我今年的考場中沒有可以假託的學士(或解作「沒有假託於學士你),你對此事好自為之吧。觀上下文,「學士」一詞,用法甚怪。尊稱一個鄉貢進士為「學士」或者諷刺他而稱為學士,都沒有前例。唯一的可能,溫庭筠在此二十年前,曾侍從莊恪太子而任過崇文館學士一類職務,被沈詢偶爾說及。又徐夤《依御史溫飛卿華清宮二十二韻》(《全唐詩》卷七一一),詩題稱溫為(侍)御史,當亦與溫為司直的經歷有關。

(五)太子宮臣,秘史實錄

下面的《洞戶二十二韻》是溫專寫自己忠誠侍從莊恪太子全過程的一首詩,根據作者的提示,我們可稱之為臥龍吟。其中第二十韻,揭露莊恪太子被宦官和楊賢妃合謀害死的歷史真相。詳見筆者《溫庭筠從游莊恪太子考論》(《唐代文學研究》,1983年1月)。只因頗得新解,拈出單解之反而斷章取義,故簡單再解全詩於此。

洞戶連珠網,方疏隱碧潯。燭盤烟墜燼,簾壓月通陰。

首二韻寫珠網遮蓋洞戶、碧水隱映方窗,燭燼墜落,月入幽深,以冷峻的寫景映出太子少陽院,似也暗示太子短暫悲慘的命運。

粉白仙郎署,霜清玉女砧。醉鄉高窈窈,棋陣靜愔愔。

這裡不但以「仙郎」和「玉女」暗示溫與太子的君臣關係,也交待了二人初識的時間(秋初玉女擣砧之時)和地點(太子左春坊司經局下郎官官署)。似是在一宴樂場合,人皆酒醉棋迷。《白孔六帖》卷五「玉女帛石」:五代秦再思《紀異》曰「嵩山之上有玉女擣帛石。瑩徹光潔,人莫能測。岳下之人云:立秋前一日中夜,常聞杵聲響焉。」

素手琉璃扇,玄髫玳瑁簪。昔邪看寄跡,梔子詠同心。

頭戴玳瑁簪、素手持琉璃扇的一髫齡少年出現了。與他的相逢雖同房屋頂的瓦松一樣毫無基礎,二人卻情投意和,如梔子同心。這個少年,就是本詩的主人公:莊恪太子李永。

樹列千秋勝,樓懸七夕針。舊詞翻白紵,新賦換黃金。

正逢八月初五千秋節(唐玄宗生日),樹上掛滿彩勝。又值七夕,宮中樓閣上懸針乞巧。這裡「樹列」一聯,愚本以為是倒裝語序;經過反復思考,發現事實與此相反,時間已經過了一年。自然先說第一年的千秋節,後說第二年的七夕。這一年來,溫以詞賦之臣的角色,翻唱樂府舊曲成宮廷舞曲,也如司馬相如一樣,為王德妃寫詩作賦,欲挽君王喜新厭舊之心。至此為止,以上八韻雖句中用喻,尚是賦筆。

唳鶴調蠻鼓,驚蟬應寶琴。舞疑繁易度,歌轉斷難尋。

這裡詠琴鼓並作,歌舞齊發,實示敗象已顯,殺機已露。第九韻是說,羯鼓緊緊催逼,如聞風聲鶴唳;寶琴急急相應,如見螳向鳴蟬。第十韻則說,觀舞姿繽紛,疑其尚易過接;聽歌聲哀轉,苦調已斷難續。這說的是太子母王德妃被楊賢妃向唐文宗日夜譖毀,不依不饒,終在開成三年八月被賜死。

露委花相妒,風欹柳不禁。橋彎雙表迥,池漲一篙深。

太子如弱柳嬌花,不堪秋風寒露。楊妃專寵而加害他,黨爭激烈而難保護他。尤其所謂橋彎池漲的宮苑秋色,被作者輕輕點染,竟寫出太子處處被逼、岌岌可危的形勢。注意此處上下文都是比喻。景中所含之喻,句句無虛言,讀者切不可輕輕放過。

清蹕傳恢囿,黃旗幸上林。神鷹參翰苑,天馬破蹄涔。

當時文宗開延英殿大會宰臣、議廢太子。御史大夫狄兼謨雪泣以諫,宰輔重臣也都說太子國本至重,不可輕動。終使文宗暫時回心轉意。這裡畋獵喻廷議,神鷹天馬喻當事重臣,可謂妙筆生花。以上六韻,竟完全是是以比為賦了。

武庫方題品,文園有好音。朱莖殊菌蠢,丹桂欲蕭森。

這時有一位像杜預一樣的人物正在品評群才(按此人應係裴度。李程是本師,此時不宜公開袒護自己弟子)。這裡等於說明了侍從莊恪太子,其後卻又能得「等第」的因果關係。「朱莖」句自言在司經局司直位上表現優異,故「丹桂」句說這時他幾乎可能登第了。這是個大好消息,它預示溫開成四年得「等第」(可惜開成五年慘遭「罷舉」)。

朱莖即朱柯;張衡《西京賦》(《文選》卷二)「濯靈芝以朱柯。」薛綜注:「朱柯,芝草莖赤色也。」又《全唐文》卷四四六史延《漢武帝齋宮產靈芝賦》「紫蓋與祥雲允合,朱莖將火德相冥」,可見「朱莖」確實代指靈芝。至於菌蠢,張衡《南都賦》(《文選》卷四)「芝房菌蠢生其隈」李善注「菌蠢,是芝貌也」,我們不妨解為「靈芝盛貌」。故「朱莖殊菌蠢」一句可深一步解為:溫在「比侍御史」的司直任上表現良好,所以其後在東宮路斷之苦境下,能受有關方面賞拔,而「丹桂欲蕭森」,乃至折桂有望,被京兆府薦名為「等第」而幾乎及第。順便說明,「朱莖」一聯是在侍從太子及等第罷舉後反思其全過程而寫。

黼帳回瑤席,華燈對錦衾。畫圖驚走獸,書帖得來禽。

太子回少陽院後,驚悚不安,面對華燈錦衾,夜難成眠。那墻上的畏獸圖,似乎不是辟邪的,而預示著可怕的結局,而書案上的王右軍「櫻桃來禽」書帖仿佛暗示太子之位的誘惑乃是殺身之禍的原因。

河曙秦樓映,山晴魏闕臨。綠囊逢趙后,青瑣見王沈。

終於曙光映秦樓(太子居處),晴日臨魏闕(文宗王朝),山河晏清,太子也似平安。然而變起。突然,狠毒如趙后的楊賢妃和橫行宮掖如王沈的宦官(仇士良等)合謀,害死了年幼的皇子。

任達嫌孤憤,疏慵倦九箴。若為南遁客,猶作臥龍吟。「我」生性放任曠達而且粗疏懶惰,也不想去抒發什麼孤憤而進言了。但為什麼我這南遁之客,還在作嵇康式的臥龍之吟啊。愚原解臥龍為諸葛亮,則臥龍吟為梁甫吟,雖說得過去,但解為嵇康更為恰切。《晉書·嵇康傳》載,鍾會挾私怨,言於晉文帝曰「嵇康,臥龍也,不可起。公無憂天下,顧以以康為慮耳。」這和溫總自比嵇紹是一致的。如此,臥龍吟,則是反對宦官的文學表達,本詩即一例。溫《感舊陳情五十韻獻淮南李僕射》「抑揚中散曲」更把嵇康臨刑最後彈的「廣陵散」,當作自己政治生命的象徵宮商,以中散曲之抑揚,來表達自己為理想而奮鬥的仕途中之成敗利鈍。

前文已言,溫在侍從莊恪太子時表現甚好,所謂「芝砌流芳,蘭扃襲馥」是也。他《上封尚書啟》「雖楚國求才,難陪足跡;而丘門託質,不負心期」,是同樣的意思。雖因自己任職東宮,不能陪尚書足跡;但自己不負老師推薦,侍從太子,沒有辜負老師的厚望。這也和本詩第16韻「朱莖殊菌蠢,丹桂欲蕭森」互証。細味此詩,讀者不能不為之心折骨驚:作者竟然以典雅艷麗的語言,寫出如此一個纏綿凄惻的故事和深刻慘痛的政治悲劇,令人嘆為觀止。

(六)髫齡太子,短暫榮華

大和四年「春,正月,戊子)立(李永)為魯王」(《通鑑)卷二四四)。大和六年「十月庚子朔詔魯王永宜冊為皇太子」,當時「天下屬心焉」(《舊唐書·文宗二子傳》)。這以後,尤其「甘露之變」後,文宗都對太子加意呵護,多選名儒為之傅、保;對東宮官員有非常頻繁的任命,表明他在宦官專權下極力扶植太子的厚望和苦心。

以下只是一個文宗任命太子屬官的簡單統計。1.大和五年,「劇選戶部侍郎庾敬休兼王傅,太常卿鄭肅兼長史,戶部郎中李踐方兼司馬」(《新唐書·文宗二子傳》)。2.「莊恪太子立,擇可輔導者,乃兼賓客」《新唐書·高元裕傳》(卷一九○)。3.「(大和八年),兼充皇太子侍讀,詔五日一度入長生院侍太子講經」(《舊唐書·陳夷行傳》(卷一七三)。4.「(大和八年八月),……以莊恪太子登儲,欲令儒者授經,乃兼太子侍讀,判太常卿」(《舊唐書·王起傳》卷一六四)。5.「(大和)八年,以莊恪太子在東宮,上欲以耆德輔導,復以少師徵之」(《舊唐書·蕭復傳》卷一七三)。6.「開成二年七月以宗直為太子侍讀,三年七月,詔宗直及周敬復令每遇雙日入對皇太子。九月。又詔宗直敬復依前隔日入少陽院」(《舊·傳》卷一七五)。7.「(馮定)二年,改太子詹事。三年,宰臣鄭覃拜太子太師」(《舊·傳》(卷一七三)。8.「開成二年,帝以(鄭)肅嘗輔導東宮,詔兼賓客,為太子授經。既而太子母愛弛,為讒所乘,廢斥有端。肅因入見,言天下大本,不可輕動,意致深切,帝為動容。然內寵方煽,太子終以憂死。」9.「(開成二年秋)給事中韋溫為太子侍讀。晨詣東宮,日中乃得見。溫諫曰:太子當雞鳴而起,問安視膳,不宜專事宴安。太子不能用其言,溫乃辭侍讀。」(《舊·傳》卷一八○)。「俄兼太子侍讀,每晨至少陽院,午見莊恪太子。溫曰:『殿下盛年,宜早起,學周文王為太子,雞鳴時問安西宮。』太子幼,不能行其言……莊恪得罪,召百僚諭之。溫曰『太子年幼,陛下訓之不早,到此非獨太子之過』」(《通鑒》(卷二四五)。

「(開成二年)八月,庚戌,以昭儀王氏為德妃,昭容楊氏為賢妃」(《資治通鑒》卷二四五),楊賢妃開始擅寵,危機已暗伏。這是一個轉折點,從此太子便無助地走向宿命的終點。文宗對其子有始無終,首鼠兩端。至開成三年「八月,太子永之母王德妃無寵,為楊賢妃所譖而死」;「九月,壬戌,上開延英,召宰相及兩省、御史、郎官,疏太子過惡,議廢之」(《通鑑》卷二四六)。可見楊賢妃是害太子的首犯。文宗在宦官環伺的險惡環境下,為楊妃蠱惑,給太子加了罪名,不只是無能,而且是無智,害死兒子,文宗難逃罪責,也給他本人致命的打擊。

歷史則把太子的「罪名」和楊賢妃的惡劣作用都籠統含糊記下了:《通鑑》(卷二四六)云:(開成三年八月)「太子永之母王德妃無寵,為楊賢妃所譖而死」;又曰「太子頗好遊宴,昵近小人,賢妃日夜毀之。九月,壬戌,上開延英……疏太子過惡,議廢之……冬,十月,太子永猶不悛,庚子,暴薨」。《舊唐書·文宗二子傳》也說「開成三年,上以皇太子宴游敗度,不可教導,將議廢黜」。又《新唐書》卷八二《十一宗諸子傳》云「太子稍事燕豫,不能壹循法,保傅戒告,憖(yin,去聲,願意而)不納。又母愛弛,楊賢妃方幸,數譖之。帝他日震怒,御延英。引見羣臣,詔曰『太子多過失,不可屬天下,其議廢之。』」當時「羣臣勸諫,尤其狄兼謨流涕固爭,羣臣連章論救」,文宗才作罷,「詔太子還少陽院,以中人護視,誅幸昵數十人……然太子終不能自白其讒,而行己亦不加修也。是年暴薨,帝悔之」。《資治通鑑考異》(卷二十一「開成三年十月」)論曰「太子永非良死,但宮省事秘,外人莫知其詳。故《實錄》但云『終不悛過,是日暴薨』」。《舊唐書·鄭肅傳》(卷一七六)則提到「太子竟以楊妃故得罪」。王起《莊恪太子哀冊文》亦云「知東朝之降咎」。《史記·魏其武安侯列傳》(卷一○七):「魏其銳身為救灌夫……竊出上書。立召入,具言灌夫醉飽事,不足誅。上然之,賜魏其食,曰:『東朝廷辯之。』」《漢書·灌夫傳》(卷五二)「東朝廷辯之。」顏師古注

引如淳曰「東朝,太后朝也。」雖以「東朝」曲指,也進一步佐證了楊賢妃的罪責。

從以上混亂的記載和評說,容易看出:其一,開成三年(838)時李永十一周歲,遠未成人,根本談不上如何「敗度」;文宗諮詢老臣,議廢太子,表示嚴肅其事;但是本來「質性可教」的太子現在如何「宴遊敗度,不可教導」了呢?《舊·文宗二子傳》(卷一七九)言太子「不循法度,昵近小人,欲加廢黜」云云是連其作者也不相信的託詞,所以又補充說:「時傳云:太子,德妃之出也,晚年寵衰。賢妃楊氏,恩渥方深。懼太子他日不利於己,故日加誣譖,太子終不能自辨明也」。可見文宗之所以對太子變了態度,完全是因楊妃之譖言,太子「過錯」,只是楊妃害他的藉口。其二,我們從韋溫和鄭肅作為輔導東宮的侍讀、授經官員對太子的不同態度可以窺見一點當時牛李黨爭動向。韋溫所謂文宗不教太子、「陷之至是」的說法不成立,文宗雖然受楊賢妃蠱惑而一時糊塗,這以前對太子卻是一貫加意呵護,並無不教之過。又,在當時牛李黨爭的暗流中,傳言楊嗣復嘗勸楊賢妃「效則天臨朝」(《通鑑》二四八),雖難以落實,至少從中可見牛黨對太子是支持不力。韋溫之言,明顯是在莊恪面臨困境、矛盾凸顯之後代表牛黨的一種推卸責任的飾詞。鄭肅所言「天下大本,不可輕動,意致深切,帝為動容」(《新唐書》卷一九五),其論剴切,可惜終不能插手帝王家事而改變形勢。其三,《通鑑》「太子永猶不悛」只是沿襲舊說,實與「暴薨」毫無因果關係。從文宗在莊恪死後「悔之」,也可見他後悔的是輕開釁端,給宦官可乘之機,無關太子過錯。溫詩「雞斷問安時」和王起《哀冊文》(《舊·文宗二子傳》)「問寢門而益恭」都說明太子問安、禮節無虧。其四,《通鑑考異》所云「太子永非良死,但宮省事秘,外人莫知其詳」是對的。溫庭筠《洞戶二十二韻》「綠囊逢趙后,青瑣見王沈」卻實際揭示了楊賢妃和宦官合謀害死太子的事實,這就是「外人莫知」的「其詳」之要點,也是溫對真實歷史的貢獻。其五,實際上,甘露之變後,宦官「追怨文宗」(之參與策劃除宦官),一直尋釁報仇,囚拘文宗之外,又伺機殺死太子。所以太子之死可以看作甘露之變的餘波。

但當時宦官與楊賢妃如何合謀害死太子而卸掉責任,其手段則不得而知。文宗開延英議廢太子時,「神策六軍軍使(係宦官控制)十六人復上表論之」,說明宦官表面文章做得不錯;後來文宗追悔,「即取坊工劉楚才等數人付京兆榜殺之」,還說「陷吾太子,皆爾曹也」(皆見《新唐書·文宗二子傳》,卷八二),也只能殺幾個坊工、或小宦官為替罪羊;透露了「貴為天子,不能全一子」和「受制於家奴」的悲哀。武宗則雖「盡誅陷永之黨」,卻並不能觸動宦官根本。

溫忠心事皇家、竭誠侍奉太子、同情王德妃、痛恨宦官、對楊妃則持諷刺態度,有多首詩、文為證。太子之死不單是文宗的悲劇,溫庭筠的悲劇,也是唐王朝的歷史悲劇。溫侍從太子前後只有一年時光,雖難找到他被實授的原始官方文件(恐本無),但溫進入司經局侍從太子,是經過李程推薦、文宗認可、吏部考核,頗多有關官員從中支持的,皆班班可考。

(七)華夷之箋,「太子外交」

溫庭筠有《唐莊恪太子挽歌詞》二首(《全集》卷四)。

其一

疊鼓辭宮殿,悲笳降杳冥。影離雲外日,光滅火前星。

鄴客瞻秦苑,商公下漢庭。依依陵樹色,空繞古原青。

本詩題目中太子諡號「莊恪」本身就是對太子「宴游敗度」、「不能壹循法」等誣蔑的否定。首聯寫在疊鼓聲中,太子靈儀走出宮殿,悲哀的胡笳如從天而降。頷聯明寫殯儀情景:陰雲密佈,日在雲外而與「影離」;香火閃爍,星飛火前而隨「光滅」;暗喻文宗蔽於讒言疏離太子,導致太子年幼生命的凋謝。「影」,靈儀也,即太子畫像,亦代指其魂靈;雲外日,為烏雲所蔽之日,喻文宗。「光」,香火之光,兼喻太子生命;火前星,謂燒紙時明滅的火星;雙關心宿大火之前星,而指太子。《漢書·五行志下》(卷二七)「心,大星,天王也。其前星,太子;後星,庶子也」。頸聯寫太子宮臣瞻望文宗擁戴太子、宰臣在廷議中為太子執言。鄴客,本指鄴下文人,此代太子之宮臣。「秦苑」,本當為「魏苑」;「秦」諧平仄,亦因長安本秦地,其意則同「漢庭」,皆指代唐庭。商公,指出佐太子、以回劉邦易儲之心的商山四皓,喻力阻唐文宗廢太子的宰輔老臣。尾聯謂陵樹青青,空繞古原;實說宮臣朝臣徒然努力救不了太子。

其二

東府虛容衛,西園寄夢思。鳳懸吹曲夜,雞斷問安時。

塵陌都人恨,霜郊賵馬悲。唯餘埋璧地,煙草近丹墀。

首聯謂太子既死,東宮儀衛虛設,「鄴客」只能「寄夢思」於昔日西園之遊,由本句已可見溫確有侍從莊恪太子的經歷,可由此推及全詩近距離的感受。東府,即東宮,為諧平仄而改。西園,由《藝文類聚》卷六二載曹丕《登臺賦並序》「建安十七年春,遊西園,登銅雀臺,命兄弟並作」,知即魏鄴都銅雀園,喻太子昔遊地。頷聯說太子既薨,無復接遇賓客、問安父皇。「鳳懸」句,本以「吹(笙)曲」代指太子生前活動;笙身如鳳,吹笙而鳳尾高舉,就是「鳳尾高懸」。「雞斷」句則關乎《禮記·文王世子》「雞初鳴」時「至於寢門外問安王季」之典;鷄鳴而時鳴時止,謂之「鷄(鳴)斷」。這裡特別標出「懸」「斷」二字,突出表現了作者懸心斷腸的悲哀和絕望。頸聯寫京城之人、甚至送葬的賵馬都在秋風中悲恨不已,側面透露太子非良死。尾聯說只剩這一方瘞金埋玉地,雖近在帝畿,卻隔茫茫草色煙雲;暗指文宗惑於寵妃而害死愛子、乃至更「受制於家奴」的慘淡現實。

姚合《莊恪太子挽詞二首》(《全唐詩》卷五百二)可資對比。

其一

曉漏啟嚴城,宮臣縞素行。靈儀先鹵簿,新諡在銘旌。

雲晦郊原色,風連霰雪聲。凄涼望苑路,春草即應生。

首聯從旁觀角度寫拂曉時,服縞素的太子宮臣隊列走出宮禁。頷聯則寫儀仗最前列的太子遺像和銘旌上大書太子新諡「莊恪」。頸聯寫風雪交加、天陰雲暗的悲冷環境和氣氛。尾聯之望苑,即漢武帝為戾太子所立博望苑,虛景也,指太子生前活動地。末句用《楚辭·招隱士》「春草生兮萋萋。王孫遊兮不歸」,寄託對太子之哀思;蓋莊恪葬於臘月十二日,臘盡則立春,故謂「春草即應生」。

其二

寒日青宮閉,玄堂渭水濱。華夷箋乍絕,凶吉禮空新。

薤露歌連哭,泉扉夜作晨。吹笙今一去,千古在逡巡。

首聯謂太子當冬寒之日死,陵寢在驪山,近渭水。頷聯言太子之死使中華和夷狄之間的信箋忽然斷絕,今徒有追加諡號的哀榮。頸聯謂輓歌連帶哭

聲,送死者至朝暮與人間相反的黃泉。尾聯謂太子的形象永遠定格在眼前的悲傷時刻。

通過比較我們可以看出:姚合之作,雖表達了一個臣下的悲傷和哀悼,卻是從旁觀者角度描寫;雖涉及太子生前的某些公開活動,但對於太子處境及其死因,則無所涉,而感情則遠不如溫庭筠之銘心刻骨。然其詩中「宮臣縞素行」儼然提示我們「宮臣」行列中當有溫在。尤其姚詩中的「華夷箋乍絕」說的是因太子之死而導致了中國太子和某外國(王子)之間的詩箋斷絕,更為我們提供了一個「太子外交」的事件供研究。

溫詩《送渤海王子歸本國》(《全集》卷九)當與此有關。疆理雖重海,車書本一家。盛勛歸舊國,佳句在中華。定界分秋漲,開帆到曙霞。九門風月好,回首是天涯。

溫能寫詩贈外國王子送行,最可能是在為本國太子侍從文人之時。頸聯二句除表明兩國以(鴨綠)江為界、渤海國在東之外,點出寫詩其時是秋季。開成元年秋溫尚未侍從太子;開成三年秋,文宗開延英殿,議廢太子,太子已經處境危殆,無復有榮有暇應酬外賓,所以此詩應作於開成二年秋。當時唐文宗大力栽培太子,如有機會,他必樂於安排莊恪與外國王子相見,來給他開闊眼界、增長見識。頷聯「盛勳歸舊國」二句表明這位渤海王子已居中國相當時日而受封歸國,而且能詩善賦、至有佳句留傳中國。

當時渤海國王子來訪問並留學事,有以下有關記載:《舊唐書·渤海靺鞨傳》(卷一九九下)「(大和)六年,大彝震遣王子大明俊等來朝」;《冊府元龜》卷九七二《外臣部·朝貢》「文宗大和六年三月渤海王子大明俊來朝」;《唐會要》卷三六「附學讀書條」「(大和七年)三月,渤海國隨賀正王子大明俊並入朝學生共一十六人,敕渤海所請生徒學習,宜令青州觀察使放六人到上都,餘十人勒回」。《冊府元龜》卷一一一《帝王部·宴享第三》「(開成)二年正月癸巳,帝御麟德殿對賀正……渤海王子大明俊等一十人賜宴有差」;以及卷九七六《外臣部·褒異第三》「開成二年正月癸巳,渤海王子大明俊等一十九人宴賜有差」等。可見,溫詩中所為送行的渤海王子應是在中國居住了四、五年(大和六年至開成二年)的大明俊。其人當是開成二年秋回國,臨行與大唐太子李永之間有過從乃至酬和;溫作為太子的詞賦之臣因而有為太子寫此詩的機會,並因此留下了盛讚泱泱中華與渤海古國友誼邦交的不朽詩篇。

竊以為,雖然王起《莊恪太子哀冊文》中有云「覃訏之初,岐嶷用彰」,謂太子幼慧聰穎,但一個十一周歲的幼童,即使能臨席成詩,哪能很得體地應對來朝大國、頗諳中文乃至有「佳句在中華」的鄰國王子。另一方面,溫作為太子的中下等侍從,恐不夠級別直接入座而置身兩國王子之間、贈詩外國王子;他也沒有別的可能私下和渤海王子過從。溫詩只能是為莊恪而作,並是以太子之名而發表。換言之,莊恪太子送別渤海王子的詩應是出於溫手,本篇即是也。其詩當時傳為太子作,後來被歸入溫詩集。當時因溫之詩擴大了「國際影響」,為大唐爭光。所以當時的局外人姚合就只聽到了太子能詩之譽。而溫作了詩能算在太子頭上,絕無埋沒之嫌,這是溫的光榮。這也應算作溫侍從太子時所建功勛之一。這也算是泱泱中華和渤海古國友誼邦交的歷史小流星。

莊恪太子李永之死實為甘露之變的餘波。太子慘死後,溫作為太子近侍,陷入平生最黑暗危險的境地,雖然得貴人之助而絕處逢生,而且幾乎又上青雲,但事實徹底粉碎了他的夢想。

(八)上訴隆私,夷直濟溺

以下我們研究《上裴舍人啟》(見《文苑英華》卷六六二及《全唐文》卷七八六)。

某自東道無依,南風不競,如擠井谷,若泛滄溟。莫知投足之方,不識棲身之所。孫嵩百口,繫以存亡;王尊一身,困於賢佞。

大意:先言自從失去東道主的依靠後,自己處境危殆;就像人之落入深井,又像井魚之泛於滄海,不知道何處安身立命。不知道何所依投,何所栖身。幸虧自己就像遇上孫嵩這樣好人的趙岐一樣,得舍人以全家百口的性命安危保護我於大難之中。而我的處境卻像漢朝王尊一樣,在朝廷中的輿論有褒有貶,眾議喧騰。

解釋:東道,《左傳·僖三十年》「『若舍鄭以為東道主。』東道無依,自謂失去所依東道主。」南風不競,《左傳·襄十八年》「師曠曰『無害,吾驟歌北風,又歌南風,南風不競,多死聲,楚必無功』。」孔穎達疏曰:「師曠以律呂歌南風音曲,南風音微,不與律聲相應,故云不競」。此處自謂侍從太子而太子橫死之後,言行處處有險。「東道」二句應為互文,可讀為「東道不竟,南風無依」,暗含東道主亡故、自己仕途艱危意。因「南風」句類似歇後,能直接啟示「多死聲,楚必無功」,即東道主(太子)死後自己失去依託,陷入險惡處境。重複地說,「楚」字,即使暗含在溫詩中,也每暗涉莊恪相關事。又如《百韻》「祀親和氏璧」(「和氏璧」產於「楚」,即暗喻太子親近的賢人)、《上封尚書啟》「楚國求才」、《謝紇啟》「楚國命官之日」等。井谷,語出《易·井》:「井谷射鮒(蝦蟆)」。此謂低下、險惡之境。若泛滄溟,本謂如浮行大海,茫然無所棲止。《藝文類聚》卷七六引南朝梁張綰《龍樓寺碑》有「蓋聞井魚之不識巨海,夏蟲之不見冬冰,故知局於泥甃者,未測滄溟之浩汗」句。「孫嵩」句,《後漢書·趙岐傳》(卷六四):趙得罪宦官,家屬宗親皆為所殺;懼禍逃難四方,賣餅北海市中,過孫嵩,孫自稱:「我北海孫賓石,闔家百口,定能相濟」;趙因而藏於孫嵩家複壁中數年。此用其事,意在感謝裴舍人曾似孫嵩幫趙岐一樣救助自己、使免於被宦官捉獲。「王尊」句,《漢書》本傳(卷七十六),尊為官廉潔,不畏豪強,「一尊之身,三期之間,乍賢乍佞,豈不甚哉」!此以王尊「三期賢佞」自比,自言受到朝中很多褒貶。這裡,趙岐以自喻是肯定的。孫嵩比裴舍人也應無疑問;看此處是因行文的邏輯(先說對方後說自己),看全文則是情理的必然。證見下。

伏念濟絕氣者,命為神藥;起僵尸者,號曰良醫。自頃常奉緒言,每行中慮。猥將瑣質,貯在宏襟。今則阮路興悲,商歌結恨。牛衣夜哭,馬柱晨吟。一笈徘徊,九門深阻。敢持幽款,上訴隆私。

大意:在下想到救治斷氣之藥是神藥;能起死回生者叫良醫。從以前我就總遵奉舍人激發之言,說話合理,行事合情。因此我才把渺小的身家性命交給您闊大的胸襟期待保護。現在我如阮籍慟哭窮途,像甯戚扣牛角而悲歌;似王章身穿牛衣半夜啼哭,效司馬相如早晨在升仙橋柱上題詩,我懷著滿腹的經緯進退失據,被重重阻隔於皇家天聽之外。所以我斗膽把自己深深埋藏的心曲,向瞭解我的大恩人傾訴。

解釋:《史記扁鵲列傳》載扁鵲救治已死之趙簡子、虢太子,皆「濟絕氣」、「起殭尸」也。又《後漢書·趙壹傳》(卷八十下)載《窮鳥賦序》「昔原大夫贖桑下絕氣……秦越人還虢太子結脈」亦是其例。二句自喻身陷絕境,必期對方妙手才能得救。行中慮,《論語·微子》「柳下惠少連,降志辱身矣。言中倫,行中慮,其斯而已矣」。「孔(穎達)曰「但能言應倫理,行應思慮。」牛衣夜哭,用王章窮窘悲傷事,見《漢書》本傳(卷六一)。「馬柱」,用司馬相如題橋柱事自期終能出頭。此「馬」為「司馬」之略寫。《史記》司馬相如本傳「蜀人以為寵」句《索隱》引《華陽國志蜀志》云「蜀大城北十里有升仙橋,有送客觀也。相如初入長安,題其門云『不乘高車駟馬,不過汝下』也。」岑參《升仙橋(全唐詩)卷一九八》「長橋題柱去,猶見未達時。及乘駟馬車,卻從橋上歸。名共東流水,滔滔無盡期。」

伏以舍人十六兄,法上聖之規,行古人之道。俯敦中外,不陋幽沉。跡在層霄,足有排虛之計;身居大艑,寧無濟溺之方?伏在庭除,希聞謦欬。下情無任。

大意:在下因為舍人十六兄,取法古代最高聖人好學好德的先例,實行得位而兼濟天下、為國求賢的大道,俯臨而治理京城內外,從不輕視卑微沉淪(如我)者。您身居九霄,足有凌空直上的計策;人在大船,怎會缺乏救助落難人的方法?我拜伏在你家院內臺階下,希望聽到你的聲音。在下心情說不盡的祈求盼望。

解釋:十六,裴的行第,岑仲勉《唐人行第錄》未詳其人,今知為裴夷直也,即開成四五年間任中書舍人的裴夷直,「上聖之規」與「古人之道」應有特指內容而不能泛解,故試求其例。上聖,指德智超逸的古聖人。東漢王符《潛夫論·讚學第一》(《四庫全書》本)謂黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子,各有其師,「夫此十一君者,皆上聖也,猶待學問,其智乃博,其德乃碩。」故「法上聖之規」指師法古聖人好學好德。古人之道,據韓愈《爭臣論》,真正「行古人之道」者,不是在其位五年而「視其德,如在野」的諫議大夫陽城,而是「得其道,不敢獨善其身,而必以兼濟天下也」者也,參下文「不陋幽沉」,尤指為國求隱淪賢人者。韓愈為溫業師李程的好友,溫大有可能刻意師法其文意。故二句謂裴能好學好德、兼濟天下。

從《上裴舍人啟》的具體內容看,作啟時間當在太子死後,《上裴相公啟》之前,即開成三年冬。原因如下:其一,啟首「東道無依,南風不競」暗涉其東道主即莊恪太子之死,已經昭示此啟必寫於開成三年十月後。其二,「孫嵩百口,繫以存亡」句所含受到朋友幫助而脫逃之意,和開成五年溫《百韻》詩「頑童逃廣柳」意蘊完全相合。溫平生這種險惡事件應只有一次,故「孫嵩」典和「頑童」所用典,應指同一事件,都是靠朋友救助脫離危難。王尊「三期賢佞」的典故反映的對當朝政事相當深度的參與,其實正是從遊莊恪太子為止的經歷。其三,啟末「濟溺之方」(脫險境)、「排虛之計」(上青雲)等語,蘊含求懇裴舍人對選士有司施加影響,使之不致遺賢,而把自己從絕境送上青雲的期望,顯示溫既曾有所成就,又面臨兇險的異常處境,也說明是在侍從莊恪之後。而求懇之事正在進行而未成,則說明上啟之事尚在開成三年冬,開成四年首春《上裴相公啟》之前。

「孫嵩百口,繫以存亡」,自比趙岐,顯然是比裴舍人為孫嵩。因為,本啟是求懇這位裴舍人的,而從全文對裴的感激之辭可看出裴正是「孫嵩」所喻者。而且,溫居然稱裴「舍人十六兄」,裴在高位,猶能親昵如此,可見二人交往甚篤。溫也高度評價裴居高位而有德,期望他在其位而行其事,幫自己脫離厄難。再者,溫之於裴,「常奉緒言」,「每行中慮」,自託「瑣質」於其「宏襟」;乃將商歌末路之悲愴,夜哭晨吟之款曲,上訴「隆私」。尤「隆私」,深恩厚誼(之人)也,乃裴有恩於溫之明證,絕非溢美或阿諛之語,正好反證「孫嵩百口」語──從這句話中,我們雖然不能斷定溫真像趙岐藏在孫嵩複壁中一樣藏在裴舍人家,他受裴的掩護而免遭宦官(勢力)捉獲或迫害是完全可能的。

開成年裴姓中書舍人唯有裴夷直。「字禮卿,亦悻亮。(文宗末)累進中書舍人。武宗立,夷直視冊牒,不肯署,乃出為杭州刺史,斥驩州司戶參軍」(《新唐書》卷一四八《張孝忠傳》附裴傳)。近年新出土李景讓《唐故朝散大夫左散騎常侍贈工部尚書裴公(夷直)墓志》(《全唐文補遺·千唐志齋新藏專輯》,三秦出版社,2006年6月),更可確證裴「詔遷諫議大夫,旋兼知制誥、拜中書舍人」在開成三年至五年之間。文宗升遐,李黨執政,乃於「開成五年自中書舍人出為杭州刺史」。

裴夷直為人剛直有氣節,《唐語林·賞譽》也稱他為「士林之望」。又《通鑑》(卷二四六)引《新唐書·文宗紀》所記,「文宗崩,……敕大行以十四日殥,成服。諫議大夫裴夷直上言期日太遠(按《禮記·王制》「天子七日而殯」),不聽。時仇士良等追怨文宗,……誅貶相繼。夷直復上言『陛下自籓維繼統,是宜儼然在疚,以哀慕為心,速行喪禮,早議大政,以慰天下。而未及數日,屢誅戮先帝近臣,驚率土之視聽,傷先帝之神靈,人情何瞻!』」裴夷直諫武宗之事頗有意味。仇士良等宦官不僅追怨文宗,而且早按時間表籌劃加害文宗,以武宗取代之,同時利用被擁立登基的武宗的自衛心理,大開殺戒,激化黨爭矛盾,掩蓋他們自己的罪惡形跡。在這種皇權易手的宮廷政變血泊中,多少朝臣都噤若寒蟬,裴夷直獨能直言勸諫武宗,不可誅貶太過。裴的這種言行正是對宦官專權的一種抵制,與他救助受宦官迫害的溫庭筠同出一心。至於裴夷直最後能幫溫到什麼程度,史無明文,但是限於其權力,還待力更大者出手相救也。

(九)煨燼見收,裴相大力

我們繼續看《上裴相公啟》下面這段文字「某進抱疑危,退無依據。暗處囚拘之列,不沾渙汗之私。與煨燼而俱捐,比昆蟲而絕望。則是康莊並軌,偏哭於窮途;日月懸空,獨障於蘴蔀。」本啟已訴說江淮受辱之苦在先。自此以下,說溫面臨的是另一個事件造成的另一種結果,即侍從莊恪太子之後所面臨的苦境:我如在仕途上繼續貿然再求進取,則前途充滿疑慮和危險;但是此時言退,則生活、仕途都無著落。我的名字被暗暗寫上了宦官的逮捕名單,其實是被視作和「受制於家奴」的文宗同列,當然再也霑不上皇帝「一出不復收」的私恩。我就像被燒的、可製良琴的桐木與燒餘的灰燼一起被拋棄一樣;和能霑皇恩的小小昆蟲相比自己也更加沒有希望。大道如青天,偏我窮途慟哭,日月當空照,只有我被障蔽在無窮黑暗中。

「進抱疑危」,非溫侍從太子前所能言。溫在「旅遊淮上」受宦官迫害後、從遊莊恪太子前,雖對時局有所憂慮,卻曾「自至長安,致書公頃間雪冤」(《舊傳》);幸蒙師德皇恩,而扶搖直上,輔佐太子,他是驚喜莫名而奮勇就任的,豈似目前這樣進退維谷。而溫成為文宗欽定的莊恪太子侍從後,宿仇之上添了新恨,更為宦官所側目;在太子被宦官與楊賢妃合謀害死之後,溫又不肯隱忍不言,成為宦官必欲除之而後快的對象。這些才是「疑危」的原因。

「暗處囚拘之列」二句,前文已解。太子猝然被害死後文宗自身難保,對溫的委任也因太子之死而不能貫徹下去。可見此啟上於溫從遊莊恪太子之後(在「等第罷舉」之前)。溫能從遊太子,除受重臣裴度,尤李程推薦,更靠皇親的關係被文宗看中,《百韻》詩所謂「霜臺帝命俞」也;只是在太子被害死後,文宗本人更「受制於家奴」,不如赧、獻,形同囚拘,故無法貫徹因私恩而發之任命而不能保守其諾言也。此言亦是《上裴》之啟主為裴度的堅實內證。

煨燼,溫效其所敬長輩詩人劉禹錫用此,自言如焦桐,若遇不到識者蔡邕,只能和燒焦的灰燼一起被拋棄。劉禹錫《上杜司空啟》(《全唐文》卷六百○四)「六翮方殺,思重托於扶搖;孤桐半焦,冀見收於煨燼」。「比昆蟲」句自言比小小昆蟲之能霑皇恩都更絕望:《毛詩·序》「《靈臺》,民始附也。文王受命,而民樂其有靈德,以及鳥獸昆蟲焉」。曹操《對酒》「恩澤廣及草木昆蟲」。豐蔀,很多遮蓋木架的蓆子,足以造成濃蔭和不見天日的黑暗;《易·豐》:「九四,豐其蔀,日中見斗」及「上六,豐其屋,蔀其家」王弼注「蔀,覆曖鄣光明之物也」及「既豐其屋,又蔀其家,屋厚家覆,暗之甚也」。

伏以相公致堯業裕,佐禹功高。百姓咸被其仁;一物不違於性。倘或在途興嘆,解彼右驂;彈劍有聞,遷於代舍。瞻風自卜,與古為徒。此道不誣,貞明未遠。謹以文、賦、詩各一卷率以抱獻。縑緗儉陋,造寫繁蕪。干冒尊高,無任徨灼。

讚揚裴相公歷事數帝、功高業裕,極有威德。並期望裴能如晏嬰解驂救助越石父及孟嘗君遷馮諼於代舍(見《史記·晏嬰傳》卷六二及《孟嘗君傳》卷其七五)那樣,提升自己。按所謂「代舍」,只是三等客舍;「傳舍、幸舍及代舍」、即第三等之客所舍之名耳」(司馬貞《索隱》),可見溫之要求並不高。自己望風懷想、揣測上啟結果,認為裴定能使古賢舊事重演。拔擢賢能之道倘非徒為飾詞,則去光明無私之治不遠。最後獻上文、賦、詩,顯露啟文之行卷性質,故其事必發生在應試前。這其實是溫參加京兆府考試前的最後努力。

如筆者以前所証,所謂裴相公者,是裴度。當時裴已在彌留之中,但裴度在遺囑上都「以未定儲貳為憂,言不及家事」;他也是極力推薦溫侍從莊恪太子的重臣之一,《洞戶二十二韻》所謂「武庫方題品,文園有好音」之「武庫」,《百韻》詩「蓮府侯門貴,霜臺帝命俞」之「蓮府侯門」都涉及他。溫《中書令裴公挽歌詞二首》之二「空嗟薦賢路,芳草滿燕臺」,也說明裴度始終能薦賢而裨補王事,在推薦溫侍從莊恪太子之事上也是如此。裴度不但支持由李程等推薦溫侍從太子,而且在太子被害、宦官猖獗之時幫助溫從絕境中走出,一舉而名登「等第」,形成溫命運中又一個短暫高潮。光榮之時間雖短暫,溫卻非常重視,把它當作畢生的光榮。

(待续)

【作者授权专稿】

本连载之读物系花木兰出版社丛书之一

牟怀川更多作品

世说文丛总索引