店面不小,书架林立,顾客多是青少年,看书,挑书,有的手里还拿着饮料。进店慢慢地转了转,我发现“正位”——易见、抢眼的书架上,都是教材、教辅等书,想起刚才吃饭,老板介绍说,这里是“补习一条街”,那么,书店也是配合着形勢的,这好理解。在店后不起眼的角落,我终于发现了文史类,量并不小,单是日本书的译本就占了一个整架,还有西书汉译、中国古典等等,都是繁体字直排的版式。

五月下旬,台湾已经开始热了,加上人多,店里开了冷气。

我浏览着书名,抽有兴趣的翻翻,一边想,第一天履台,遇第一个书店,一定要买两本,作个纪念也好。看了一个多小时吧,我选了《张学良口述历史》(唐德刚著,远流出版事业有限公司2017年初版二十七刷)和卢梭《一个孤独漫步者的遐想》(袁筱一译,远足文化事业有限公司2017年二版二刷)。张氏早就成为了一个传奇人物,数十年来任人涂抹,他晚年在美国的口述历史又一次轰动人间,名闻遐迩,大陆也出版过,但总不如“唐德刚作品集”里的这本来得正宗。卢梭晚年的那本随笔集,1988年,我在青岛南山的一个书亭买过大陆的译本(人民文学出版社1987年版,徐继增译),还曾认真读过,整三十年后,在几千里外买了台湾的译本,不自觉地隐有旧梦重温的意思。本来还想要一本叶嘉莹讲的《人间词话》,但那么大的开本,地脚阔而天头狭窄,令人寓目闷损,逡巡半日,终于割爱。卢梭的“遐想”也是地大天小,但书的开本不大,勉强忍受了。

逛书店一条街和旧书一条街,我估计要一整天。

一早,从南阳街进汉口路,行过三个路口,就到了台北“书店一条街”的重庆南路,微微向右一转头,绿色大理石上斗大的金字“台湾商务印书馆”扑面而来,我后退几步,整体观览:这是一座四层的旧楼,除了一纵一横两个“商务”的标志,楼顶还有“云五大楼”四个大字。二十世纪前叶,商务印书馆作为中国出版业的翘楚,功业卓著,鼎革之际,一分为二,张元济留守上海,王云五南迁台湾。现在,前辈虽逝,遗泽仍在,事业仍在,每到上海,福州路必去,“商务”也是必去的;台湾,来一趟不容易,更要看得仔细点。进了街廊,我看到弧形的楼座,半圈四五个大门,只有中间的开着,别的都落下了金属卷帘门,奔着中间的去,看到的竟然是“花草果香”!书呢?我问掌柜的,他说,不知道啊,我们是租房子做买卖啦。我出来,找到一位像是周围居民的长者打问,才知道,商务搬走了,搬到哪里,他也不知道。

“关张不少啦,那面的‘东华’也关了,‘金石堂’正在关,‘三民’还在苦撑,我看也快啦。”

老者的话,仿佛给我兜头浇了一瓢冷水,来时的兴奋劲减了一大半,索性出来,先看看这街面吧。

路面较宽,两旁楼侧的招幡和街廊下的门头, “××书局”“××文化公司”“××堂”……的确比比皆是,我的时间紧,能看多少看多少吧。

且按从优到劣的顺序,说说它们的现状。

最上等的要推“世界书局”。这也是一家1949年从上海迁来的机构,当年在上海,“世界”仅次于“商务”和“中华”,鲁迅先生虽曾斥为“专印劣书”,但还是常上门买张恨水的小说,因为他的母亲鲁瑞老太爱看。平心而论,“世界”还是出过不少有价值的书的,比如“诸子集成”就是它发端,解放后中华书局接续下去,是至今还在壮大的一套优秀的丛书。1950年,上海的“世界书局”告终,没想到,余脉竟渡海来台,总部在哪里不清楚,门市的气派倒颇大,面街,以玻璃为墙,中间用橘黄色木框围出一个圆形的门,店里橙色的灯光透过明亮的玻璃,洒在路面,给人安详、雍容的感觉。别家书店,都是大门洞开,跟街面融为一体,唯有世界书局,气定神闲地闭门称尊,“自我”得很。推门进去,门在身后自动合上,立刻隔绝了外界。与别家书店进进出出的盈门顾客形成鲜明的对比:这里几乎没有人光顾,年轻的店员坐在柜台后面低头看自己的书,环境安静。殿堂很深,靠里的大多数书,都是大陆出版的文、史、哲、艺类,前堂的几个书架,摆满“世界”自己的出版物,相当一部分是影印先前的“经典”,有历史笔记,有散文,也有小说。这里之所以清净,也许是没有教材的缘故。我挑了一本精装本《平等阁笔记》,两本平装的,《书舶庸谭》和《书林清话》。

三民书局的规模极大,有三层楼呢,不过,也顺应了时势,一楼全是教材、教辅,二楼给了各类实用书籍及妇女杂志等,文史哲美“高居”三楼。三楼的书很不少,经史子集,书法美術及近现代人的学术著作,琳琅满目,我选了三本旧书:艺文馆影印的《续墨子闲诂》,刘载赓撰,复文图书出版社的周予同《群经概论》、吕思勉《经子解题》,都是上世纪八、九十年代的出品。

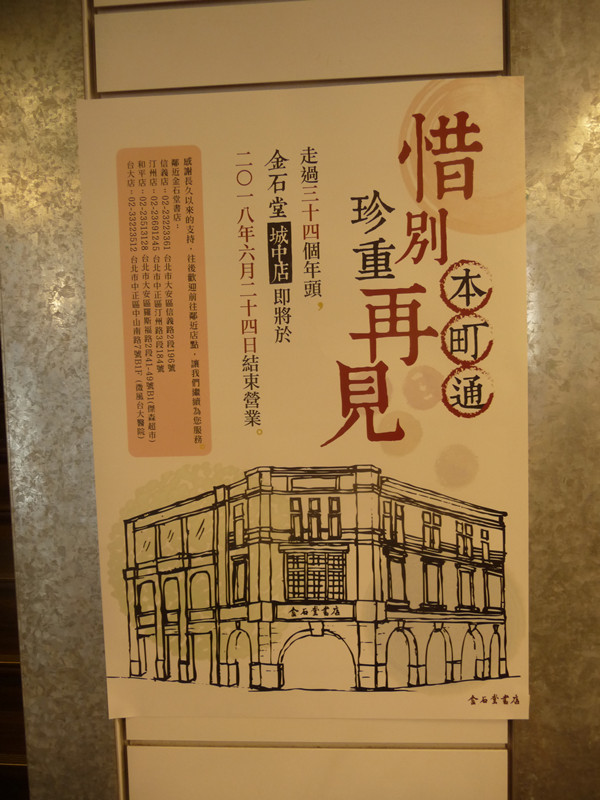

金石堂也有三层楼,位于重南和另一条东西向路的转角,从外表看,轩敞明亮,气派或许要大过“三民”,可是门外的启事让人看了伤感:“珍重惜别,再见!走过三十四个年头,金石堂城中书店即将于2018年6月24日结束营业。”店里顾客济济,都在低头选书,空中回旋着不知什么音乐,舒缓、低沉,配合着横梁上“金石堂最后营业日倒数××天”大字,我忽然想到了下沉中的“泰坦尼克号”,不由得心头一紧。书店在最后酬宾:6册书500新台币。转了两圈,我选了胡适自校本《戴东原的哲学》《萧乾文集》,都是台湾商务版,恰好六本。

带着金石堂的酸楚,我迈进“黎明文化实业公司”。这是一个小门脸,我只选了一本《湘军新志》,罗尔纲撰,1988年“黎明”以1938年版为底本的影印本。拿着书来到服务台,我从口袋里掏出了前面买书剩下的钱,有台币,有人民币,挑挑拣拣,将自以为正好的书款递过去,掌柜的是一位接近中年的妇女,她低头瞄了一眼我的书款,接过去,“啪”的一下拍在柜台上,我还未来得及生出惊诧之情,便听她大叫一声:“我受不了了!”她把一张台币举到我的眼前:“你应该给我五十,可你把五百当成五十——给了我!”没等我反应过来,她一把将我手中的和台面上的钞票全部掠了去,一面分类,一面述说:“这是人民币,放这里,暂时用不到,收好;这是台币,一千、五百、一百、五十、十块,还有零钱,捋顺了放好,用的时候不乱”,转瞬之间,我的眼前已经丁是丁卯是卯,清清爽爽,她又从台币里抽出几张,“这是付我的书款,余下的,您收好”,这余下的,她都装进一个不知从哪里摸出的只有半个手掌大的塑料袋,双手递给我。此时,我才如梦初醒,接过书和钱袋,连连致谢,而她,迅疾如风地做完这些,似乎也觉得有些冒昧,有些羞涩地笑着直摆手。

提着几包书走在街上,时已正午,旧日的“重南书店街”的牌子还在,刚贴出的“××书局迁入××号六楼”“××书店迁入××楼地下室”的启事也不少,显而易见,“书店一条街”正在衰落。

我回旅舍放下书,下午,去探访牯岭街。

我步行,走公园路、南昌路、南海路,拐进牯岭街。街面不宽,两旁都是旧建筑,走出好远,怎么底楼门脸挂出的牌子全是“邮店”?里面的邮票、邮封,成行成堆!再走一段,忍不住,我推开一家的门,刚打问了一句“旧书店”,那店里坐着三位中年人,有两位,异口同声地告诉我:“都关了!往前走,可能还有个把……一家半吧。”

又过了一个路口,果然在拐角处看到一个“松林书局”的匾,很大,似乎下面窄而薄的门要擎不住这样的大匾。门里门外都是书堆,书堆前的旧躺椅上,半坐半卧着一个老者,瘦瘦的,头发全白了,一搭话,就听到了他那又快又硬的安徽口音:“要什么书,我给你找,门,进不去了”,他说得不假,门已被书堆堵死,真的进不了人,但我并非是有目的地找书,而是随意访书,说不到一块儿,只好讪讪地告辞。

将近路的尽头,一棵大树下,还有一家旧书店,门脸很小,门上挂着一盏日本式的灯笼,写着“新旧书店”,门前立着一块木板,也是“新旧书店”四个字,大概是怕灯笼上的看不清。屋不大,可是书多,墙边到地中全是书架,塞得密密麻麻,两个架子之间刚好能站下一个人,要躬身瞧下层的书就困难了,老板坐在门口,一个中年男子,温文尔雅。打过招呼,我挤进书架之间看书,文、史、哲、艺术、地方文献等等,很是不少,选了又选,我拿出三本:《谈闻一多》,梁实秋撰,传记文学出版社1967年版;《唐伯虎诗辑佚笺注》,郑骞撰,联经出版事业公司1982年版;《蜀本考》,封思毅撰,川康渝文物馆1984年版。书递给老板,他报了一个价,我还价,他挠了半天头,下了决心:“你从大陆第一次来,就给你吧……以后如果不喜欢了,售出去,不会亏的。当然,看这几本书,就知道您是读书人,不会卖的。”我郑重地道了谢,又聊了几句,他自言主营两蒋时代的文史书,因为父辈有某同乡会的关系,还能收到一些书,大陆的顾客也不少,比如有一位女读者专门研究戴笠,他搜集了会联系对方,要的给邮递过去。

我往回走,路过“松林”,老者从躺椅上欠身,看了我买的书,大叫:“这样的书,我也有啊”,说罢,起身从门口的书堆里找出几本,感其诚,我选了里仁书局的两本:《倚声学——词学十讲》,龙沐勋撰,2000年版;《中国古代史籍校读法》,张舜徽撰,1997年版。我买了书,他有些高兴,让我坐在对面的椅子上,听他聊自己的经历。他干这一行很早,跟《传记文学》杂志的创办人刘绍唐熟得很,“他那时候四五十岁吧,也不年轻了,可是一个铜板也没有,我就鼓励他,他要办《传记文学》,我给找了很多书,后来他做得好,发达了,还来找我,就坐在你那个位置……”,作为稗史,这些倒也值得记一笔。忽然醒悟,这松林书局,就是前面邮店说的“半家”吧,还挺形象。

晚间清静,我一边略记行止,一边翻检白日得来的诸书,兴味无穷,感慨万千。

台湾和大陆,虽然隔着海峡,有些大势还是趋同,比如现行教育的越来越占据主导位置,应试出版物的压倒一切,实体书店的式微,乃至消亡。不知道我哪年哪月能再来,我再来时,这回逛过的几个书店还会有么?

《群经概论》《经子解题》,我都有近年重印的,但这种书,繁体字直排本更古雅,只是后书著者误吕思勉为“李”思勉,不知是有意还是无意。

《书林清话》,我已有几种版本,这个世界书局本,还附录了从《文华图书馆季刊》《华北编译馆馆刊》《图书馆学季刊》等杂志辑来的《清代印刷史小记》《刊印总述》《中国书籍装订之变迁》以及谢兴尧的《书林逸话》,较为独特。

《蜀本考》,以地域雕版论,可与王国维《两浙古刊本考》、叶长青《闽本考》,鼎足而三,古本不可多见,看看此中的描述,慰情胜无。

董康其人,早被列入汪伪政权的汉奸,但在藏书、出版方面,他是大家,1926年避祸日本的访书日记《书舶庸谭》,向为书林推重,我有辽宁教育出版社“根据戊辰(1928年)季冬董氏自印本标点的”四卷本,但似乎不确,因为书中董氏自序的时间“岁在己巳(1929)春日”,世界书局系以“己卯(1939)季冬诵芬室重校定”的九卷本为底本影印的,以版本论,“世界”本明显优于“辽宁”本。

与上例正相反的是《平等阁笔记》。狄葆贤,这位二十世纪初创办了有正书局,影印过戚蓼生序本《红楼梦》的名人,留下两部著述《平等阁诗话》《平等阁笔记》,“笔记”的写作时间跨度较大,从最早问世的1914年二卷本,经历了1922年的四卷本,直到1932年之后的五卷本六册,算是定本。前几年凤凰出版社把“诗话”和“笔记”整理在一本里,出版了,“笔记”是五卷本。不知为什么,我买的世界书局影印本却是四卷本,但总也还能看到旧版的形式,暇时对勘一遍,也许会有所获。

《戴东原的哲学》,是胡适1927年的著作,到现在,将近百年之间,不知出了多少种,这个“自校本”,是胡去世前几年亲手在自存的书上用钢笔校改的,1963年台湾商务即影印出版,并排印了胡氏要加的附录。初版本现在很难见了,异日与后出的本子对校,也会有意思。

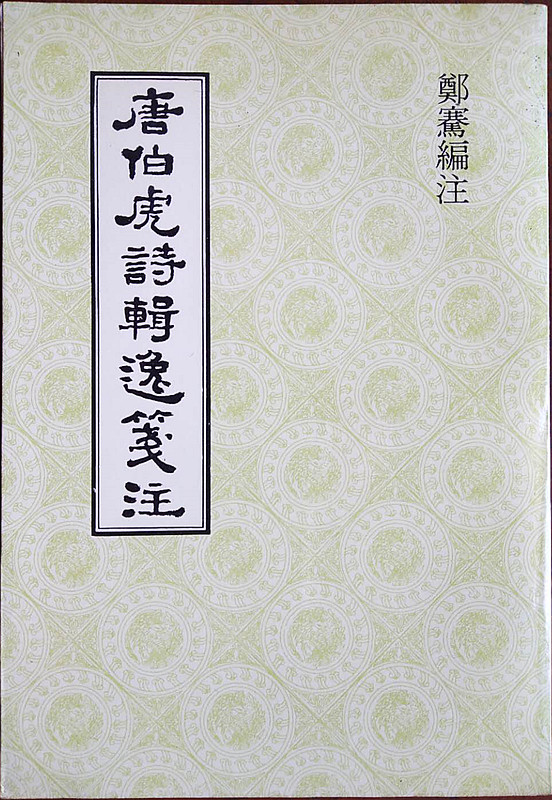

孙诒让的《墨子闲诂》是“墨学”的重要著述,我有好几个版本,其中一个是解放前世界书局的“诸子集成”精装本,可买到时太破,我就擅自给拆成小32开的平装本,分为二册,这回得到的《续墨子闲诂》,影印本,很漂亮,更可喜的是也为小32开,二书正可相配。同样的小32开本,《唐伯虎诗辑佚笺注》,作者下了大工夫,与我旧有的中国书店八十年代影印的《唐伯虎全集》,亦是佳配。

梁实秋的《談闻一多》,先刊于《传记文学》杂志,后出单行本,我早闻其名,一直未见,今日撞上,岂不为“有缘”而大喜?

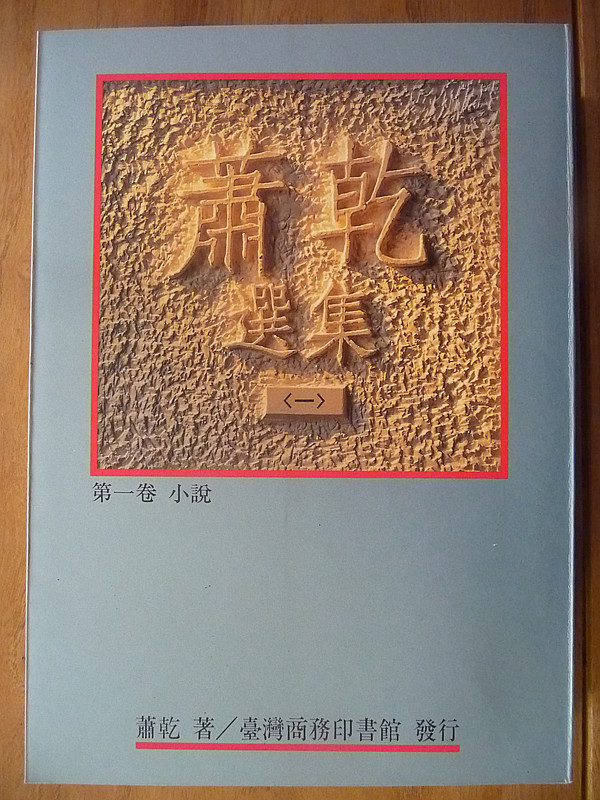

最后说一说大部头的《萧乾选集》,六卷五巨册,台湾商务印书馆1992年版。其时萧乾早已走出历史的噩梦,国内、国际地位如日中天,旧著、新著纷纷出版,正在埋头苦译《尤利西斯》。“文集”,大约是为贺萧的八十寿辰而出,前面有作者写于1990年的《回顾我的创作道路——为台湾版文集而作》。前此有四川版的四卷本《萧乾选集》,后此有浙江文艺版的十卷本《萧乾文集》,则这部台版的“文集”,自有其阅读和收藏价值。

夜深人静,终于抚书而眠。倾一日之力,对台北书业略作巡礼,甚感满足。

离台的那天上午,街头漫步,忽然看到“诚品书店”的大楼,进去盘桓了一个多钟头,没有买书。那安置桌椅可以读写,提供咖啡可以会友的方式,一进入大陆,倾倒了多少读者!但我总觉得那不大像是书店了,也许是我生也早,经历过“搭售”的年代,对有些现象条件反射地排斥。

2018年夏秋

(刊于北京《芳草地》2022年第2期)

计纬更多作品

世说文丛总索引