我所在的编辑部又在开选题会议,按惯例,每周一次,各个版面的编辑汇报下周的选题,已经写好、编完哪些稿子,准备怎样发?领导有什么意见?总之,每人轮流发言,报社社长最后拍板,对非常重要的内容,大伙往往还要再议一议。

选题会开常了,同事们已经不怎么把它当个事了,我们的《广播电视报》是周刊,周而复始,我们像蒙着眼拉磨的驴,怎么走都是在那个地方转圈,这些选题会基本都有套路:逢什么节日唱什么歌,例如“五一”就弄工人内容的,“六一”是儿童的,“七一”不用说,必须是歌颂党的;“八一”是建军节,要搬出几十年总用的套话“人民子弟兵”“保家卫国”什么的;逢“十一”国庆节,毫无疑问要反映咱们伟大祖国的巨大变化……

最愁人的是不逢年过节的时候,没有“应景”的内容,我们就必须琢磨弄什么。

这不,今天是月中,又没有什么节日,我们只好凑题。头版头题没什么可选的,报社社长说:“最近市委有什么主要工作?咱们的广播、电视新闻是怎么报道的?把他们的消息拿来用上。”

“最近……”这些编辑记者支支吾吾,一下子想不起有什么大事,面面相觑。小王说:“唉,好像最近还是讲三个代表,听说市里开过一个什么会。”

“好,就弄三个代表。小王你去两台新闻部看看,拿条消息过来。头版头题就这么定了。大特写呢?这期大特写弄什么?”

我们又面面相觑。

其实大特写的素材多的是,编辑记者们知道,报上去领导也不一定通过。

我曾经对青岛夜生活不如南方丰富做过深入采访调查,写了近一万字的稿子,结果我们的社长拿不准,请示上级领导,最后上面的领导说此稿不能发表,如果发表了会影响青岛的旅游业。

我还写过电台同事葛晨的汽车俱乐部节目,到最后看校样时被拿下,也是局领导的意见。

早知今日何必当初?费工费力没有效率还生了一肚子气。

在新闻圈子里干长了,大伙心知肚明,不能碰的领域和地方很多,上面有规定,青岛市的市委宣传部也有许多细则,关于政治改革或者牵涉体制的话题,绝对不准说三道四;领导干部达到一定级别的,例如各个区市、市属大局主要领导,对他们公开批评之前必须有市里主管领导批准;还有一些不准曝光批评,例如公检法、军队、海关等国家重要部门;还有少数民族问题、台湾问题、朝鲜问题、恐怖分子问题等等,你的新闻监督“到此止步”“不准乱说乱动”。

好,我们遵守,不服不行啊,可是这之外呢,没什么问题吧,对一些落后的社会现象,舆论完全可以实行干预或监督,比方一些行业黑幕,路人皆知的社会丑恶现象,例如房地产开发和营销的内幕、食品卫生现状混乱不堪、停车难、夜总会洗浴中心宰客等等,光目录就可以列上百行,但奇怪的是,往往这些题材也不能报道,广播电视局领导怕出事,我们的社长更怕出事,何况,你一家报纸批评了,那些被批评的社会现象也不会就此消失,领导想的是多一事不如少一事,一根火柴烧不垮黑夜,何必呢。

到最后还是发些正面报道,或弄些不关痛痒的轶闻趣事,有时还把收钱的广告改成社会调查,如本市某大企业如何抓产品质量,等等,大特写成了大歌颂。我们报社最经典的一次,是给一个陵园做广告,人家把钱拿来了,我们觉得不太好安排,卖墓地,是不太吉利的事儿,报纸也挺为难,这时广告部的记者提出改成大特写,从殡葬业改革谈起,虚构几个故事,重点推荐某某陵园,后来交钱的,花钱的,皆大欢喜。

只是这样的“机巧”广告不多,大部分文章都是记者替王婆卖瓜,收了人家钱就替人家吹。大特写也不大不特了,内容平庸琐碎,哪个记者都可以操刀上阵,文字长度不够,胡乱配上几副图片,好歹把一个整版凑齐,读者喜欢不喜欢是另一回事,报纸的受众左右不了领导的命运,关键是“上头”别不高兴。

这样,领导的官帽子稳稳当当,我们的工资奖金一切照常。社会的新闻宣传,日复一日,年复一年,无休止地循环着。

社长见编辑记者们闷声不语,也坐在那儿发了一阵呆,便起身从他办公桌上拿了一摞信封,说:“看看读者来信,你们从这里找找题材。半年多了,我们报社只收到这么几封来信,够寒碜的。最近我们报纸的发行量直线下降,我们应该引起警惕,找找原因,发点抓眼球的东西。”

我说:“作为编辑记者,谁都想弄抓老百姓眼球的东西,可你们不批,有什么用?”

社长笑了,说:“老杜,你搞了多少年新闻?这些事你不懂?在咱们单位,你拿什么钱干什么活,别的事别打听。”

编辑小王有些不高兴,声音低低地、但同事们都听到了,说:“这不是把我们当工具?拿共产党的钱,替共产党吹?”

社长马上变得非常严肃:“怎么了?你还不服?告诉你们,你们太年轻了,许多事不了解内幕。你的职位谁给的?党给的!你的工资谁发的?党发的!我说句通俗实在的话吧,这就叫:‘端人家碗,听人家管’。在咱们中国,‘天大地大不如共产党大’,你下岗了,吃不上饭了,去替谁说话?更要命的是,谁又会替你去说话?”

社长的话义正词严,掷地有声,弄得底下的编辑记者们说不出话来。

社长意犹未尽,又说了句:“到时候,你哭也晚了。遭罪的是自己。其实这些话,说过多少遍了,谁不知道?不用整天叨叨吧?”

我看到一帮同事大眼瞪小眼,无言以对。

女编辑庞敏神色紧张,好像领导真要砸她的饭碗,一副可怜兮兮的样子。

不知为什么,我觉得社长的话似乎有地方不对劲。在他们领导的眼里,一帮编辑记者最好低头拉车,尽量不要抬头看路,端人家的碗就得听人家的管,表面上看没错,但我突然想到,我们究竟端的是谁的碗?该听谁的管?

我脱口而出:“我们拿的是纳税人的钱,我们应该听纳税人的管!在咱们国家,老百姓给国家挣钱,我们应该听老百姓的!”

小王噼啪鼓了几下掌,看到其他同事没有响应,有些尴尬地把手放到了腿上。

我看了看同事们,他们虽然用目光支持我,但并没有人开口说话,有的人甚至还偷偷地观察社长的反应,表情上模棱两可,神色冷漠。

我有些失望。

社长说:“老杜我说你是书生,你还不服气,你说的纳税人是谁?是张三还是李四?恐怕没有具体的人吧?告诉你,纳税人是个抽象的概念,而我们的上级领导是具体的某某人!上级领导可以让你马上停职检查,纳税人表扬你一万遍屁用也不顶!犟什么犟?小王你鼓掌也没有用,老杜不能给你发工资发奖金,咱还得从广播电视局财务处领钱。”

我不得不承认,社长能说会道,关键是他说的好像还还难以反驳。他在官场混了那么多年,见多识广,久经沙场,说一些官场的事,我甘拜下风。

不过,社长说我点不出纳税人的名字,这明显是偷换概念,用整体否定个别,其实所有的劳动者都是纳税人,他们除了在形形色色的企业单位创造利润,还有像我弟弟那样的个体户,辛辛苦苦挣的钱,每个月都要缴那么多税和费,那些名目繁多的税、费不都是用来养活国家公务员的吗?

我弟弟对我所从事的新闻工作从敬畏到漠然,后来又冷嘲热讽,说哥哥你们一大帮人整天忙活什么,出了报纸也没几个人看,不好干点具体的事?

我回答说没人看我们也得办,这是党的工作。

想到周围的人对我的诘问,我雍堵在胸口的许多疑惑,觉得在报社选题会议上好像不太适合说,要说起那些话题,似乎又太复杂。再说,我也懒得说。

我们的社长表面上冠冕堂皇,跟个政客似的,很老练地说一些“官话”,其实,他和我们一样,也不是没有利用工作便利办过私事,人之常情,同事们曾经议论过,一些局领导甚至通过操作人事提拔挣钱。

整个社会都这样了,谁能独善其身?我们社长有一定的公权职位,他也是为一种游戏规则所左右,身不由己言不由衷,都是社会明与暗的各种规则,应该理解。

我想到俗话说的“屁股决定脑袋”,很有道理,坐在什么位置说什么话,假如我当了社长,会不会也像目前的领导一样,谨小慎微,树上掉下个树叶怕砸破头,唯唯诺诺,只看领导的眼色行事?一天到晚怕出事,怕头上的官帽子被上面掳了去?

我思忖自己不会那样,所以也当不了那么大的官。

也有例外,《南方周末》发表了不少为民请命振聋发聩的好文章,在全国影响很大,不是也没被上面取缔?只是听说他们的几任总编辑都被撤换过,接替者稍有收敛,变换点花样,照旧仗义执言,骨子里他们还是前仆后继,并未屈服。

社长见编辑记者们都不吱声,大概以为我们被他说服了,口气就有所缓和:“其实,我也是公家棋盘上的一个微不足道的小棋子,人微言轻,很多事我说了也不算。咱们还是讨论一下这期报纸发什么大特写吧。”

庞敏说:“社长,你手里不是有读者来信吗?从里面找找,看有没有报道线索。”

“好,好!咱们一定要倾听群众呼声,走群众路线。”说着,社长站起来,把一封封群众来信分发给每个编辑记者。

于是,我们都聚精会神地阅读起群众来信来。

过了一会儿,小王扬起手里的信说:“这封来信挺有意思,一个打工妹到个体医院去流产,造成大流血,后来她到大医院检查,发现是宫外孕,打工妹回到个体医院去找,个体医院态度蛮横,拒不认错。她要求新闻单位给她撑腰。”

社长问:“哪个个体医院?”

小王仔细看了看信,说:“是北海沿的一家不孕不育研究院。”

“噢,是那儿!”我们都明白了。

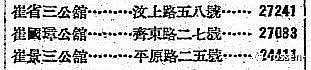

北海沿的这家个体医院在青岛很有名,长年在报纸、电台和公共场合做广告,与本市东河庄的一家个体医院互相竞争,两个医院的负责人都号称自己是治疗不孕不育症的专家,连医院的广告词都互不相让,一家是:“婚后无子心莫颤,寻子得福北海沿。”另一家是:“婚后无子心莫慌,寻子得福东河庄。”

你押韵他也顺口,明显是针锋相对互不相让。也不知道广告词的原创在哪一方,其互不服气争拉客户是显而易见的。

社长问小王:“信上怎么说?”

小王念道:“我希望报社能派记者到北海沿不孕不育研究院调查,为我们老百姓主持公道。我曾去北海沿要求给个说法,他们强词夺理,把我撵了出来……”

同事们议论纷纷,说这个题材好,如果情况属实,发一个记者调查,肯定抓眼球。

社长说:“好,那么咱先这么定了,派记者去调查打工妹、北海沿医院、有关部门,如果内容丰富,可以考虑弄大特写。不就是个小医院嘛,批评一下没什么大不了的,何况,咱们是站在中立的立场上,用事实说话。”

其实小王念的这封群众来信,其中所说的内容我前几天就知道了。那是中午在广电餐厅吃饭的时候,我们广播电台一个叫“千鹤”的主持人告诉我的,她说她主办一个群众投诉的节目,挺受欢迎,曾接到一个女孩的电话,说在北海沿不孕不育研究院做流产,造成大流血,回去理论,人家不理,问电台怎么办。千鹤说她本来想调查一下,给人家个答复,可不知为什么被广播电台领导制止了。她问我广播电视报能不能出面给报道一下,而且报纸的影响比电台大。当时我说下午向领导汇报汇报,可是后来我把此事给忘了。现在出现了群众来信,我又想起了千鹤当时焦急的面容和语气,觉得如果能报,正好也算对千鹤是个交待。

小王说:“社长,这个题材不错,咱们的报纸不敢打老虎,还不敢打苍蝇?”

是的,我想,一个私营医院,与社会的各个政府部门比起来,微不足道。在咱们国家,新闻最缺少的是批评,最泛滥的是拍马屁。拍多了连编辑记者们自己都恶心,弄点有意思的调查,自己提提神也好。

社长把头偏向庞敏:“怎么样,小庞?你是女同志,你去?”

庞敏慌不迭摆手:“我不行我不行!我从来没写过批评报道。再说,最近我孩子要考初中,我也没心思出去采访。”

社长又看看小王,说:“那么就你吧。”

小王也慌不迭地摆手:“别别,社长,不是我推辞,我还没结婚,去采访流产、宫外孕什么的,不太方便。还是让老杜去吧,他孩子都老大不小了,问什么事没障碍。再说,老杜写批评报道有经验,驾轻就熟,容易出彩。”

社长笑了:“平时你们说起来一个顶仨,真叫你们干活了,又来毛病了。”

“不是不是,”小王忙解释:“好不容易发现个好题材,我怕弄瞎了。我要是结了婚或者年龄大,肯定没问题!”

社长问我:“老杜,小王推荐你,看来写这个非你莫属了。老将出马一个顶俩,你是老手,你说说准备怎么写这个事?”

我说:“按正常采访路子,跟当事人见面,详细了解事情的来龙去脉,看这里面有什么共性问题,例如患者如何保护自己的合法权益,私营医院是否存在业务素质差,或光顾挣钱草菅人命的现象。到时候看采访的情况吧,信息量大,情节复杂,就多写点。”

“好!好!我们的人应该有这个思路!一定要亲临现场,深入采访,掌握大量的第一手材料,能升华出全社会的主题更好,实在不行也可以就事论事。”社长有些兴奋,接着说:“选题会就到这儿吧,大伙赶紧各忙各的,老杜现在就联系打工妹,马上到她家去一趟。北海沿医院,还有医院的上级部门,尽量都采访到。”

唉,盲驴拉磨式的选题会,这次终于转出了点内容。

一帮编辑记者懒洋洋地起身往外走去,看他们无动于衷的样子,我知道他们还是会和昨天一样,继续弄一些司空见惯的东西,只有我,这次好像才真正领到了一个新一点的选题。

我按打工妹来信留下的联络地址,给她打了个电话,我说她的来信收到了,准备找她了解一下情况。电话里的打工妹一听就是东北的,口音近似普通话,她问我是不是市政府的,我说不是,她又说那么你是市卫生局的?我说也不是。

我忽然想到打工妹可能给很多地方发了信,起码不单纯是给我们报社。我自报家门,说明了意图,她告诉我她家的住址方位。我一听她住的地方,非常偏僻,虽然离北海沿医院不很远,但那地方不通公共汽车。我问清了她家附近一个好找的路口,她答应在那儿等我。

我告诉社长,要采访的地方很偏僻,必须坐出租车,社长说没问题,到时稿子弄完了一并报销。

我走出广播电视大厦,天很热,骄阳当头,我眼有些花,觉得汗水马上就出来了,喘气也闷。幸亏可以报销出租,要按平时规定坐公交车采访,来回倒车,还不热死?

在路上截了出租车就向北海沿方向赶去。

出租车在北海沿居民小区转来转去,我终于看到一个身材瘦小的女孩站在路口,我问她是不是写信的那位,她说是,我下了车,问她附近有没有茶楼或者咖啡屋,我请她喝杯茶,她说附近没有,快到她家去坐坐吧,于是我随她到了家里。

这是个狭窄的套一房,进门就是小小的客厅,厅里唯一的方桌上,还堆着几个饭后没来得及洗的碗。我坐在方桌旁,抬头看到小两口放大的彩色结婚照,两个年轻人幸福地朝我笑着,我觉得眼前病恹恹的姑娘,简直与照片上的新娘判若两人。

我直奔主题,拿出那封来信。她说信是她爱人写的,一共发了七八封,内容基本都一样。我问起事情的经过,她说她是从东北来青岛打工的,在一个私营服装厂上班,收入很低。她通过青岛的亲戚,找了个青岛当地的小伙子,他们去年结了婚。男方在家里是独生子。因为俩人挣钱太少,生活困难,根本不能要孩子,不料两个多月前,她发现没来月经,而且有了怀孕的反应,就想去打胎。两口子看到北海沿不孕不育研究院门前广告,可以做药物流产,他们就进去了。

里面的大夫听说要做流产,也没做任何检查,就给开了流产的药,说回家吃上就可以了。

谁知道吃了流产的药以后,小腹痛的厉害,下面流血不止,连续几天不见好转。他们又去北海沿医院问,上次的那个大夫说是没流净,让她再观察几天。

几天后还是不好,小两口觉得蹊跷,就没再去北海沿医院,而是去了青岛最大的医院青岛医学院附属医院,在那里大夫给做了检查,发现打工妹是宫外孕,情况危险,只好做了手术。

青医附院的大夫说,做流产前必须检查,而北海沿医院不分青红皂白,直接用药物流产,很容易发生危险。

“如果我们不去青医附院,还不知道是宫外孕呢!我爱人去北海沿医院交涉,医院拒不认错,事情就僵持下来了。”

打工妹脸色苍白,说话声有气无力。

我问:“那么你有什么要求?”

她说:“唉,咱也不是想怎么地,就是心里冤的慌。我给广播电台投诉节目打过热线电话,主持人千鹤说给问问,后来就没消息了。看我身体越来越差,我爱人气不过,就给有关部门写了信,信发出一个多月了,没有任何反应。”

“我这不是来了吗?”我笑了笑说。

“是,你是第一个,第一个来调查的人。”她有些艰难地咧了咧嘴,做出笑的样子。她年轻轻的,额头上竟然有了细密的皱纹。

稍顿了一下,她喝了口水,又说:“谁知道会摊上这么一档子事儿!我身体遭老罪了,一个多月没法上班,还花了那么多钱治病,北海沿医院起码得给我们个说法吧!”

打工妹问我电视报是不是要报道,我说还不一定,我还要去北海沿医院去了解核实,记者不能听一面之词。一听这话,打工妹急了:“我说的完全是实话,我要是撒谎,天打五雷轰!”

我解释说不是不相信的问题,是我们的工作程序就是这样,我现在就去北海沿医院。打工妹说从这里走过去很近便,又告诉我路怎么走。

这里很偏僻,没见到有出租车来,我只好向北海沿医院方向走过去。好在太阳已经不那么毒了,小区里种了许多树,我沿着树荫下慢慢走着。

通过采访来信人,我对北海沿医院倒有了好奇心,按说他们应该对打工妹的误诊承担责任,为什么却拒不认错呢?

正在这时,我接到老朋友青岛晚报艾庞寒的电话,约晚上一块吃饭,我问什么事儿,都有谁,艾庞寒说:“还有谁?还是那帮哥们。刘一、王光、老窦,王光出了本书,挣了点稿费,他请大家搓一顿,玩玩就是了。”接着他说了酒店名字。我边走边和艾庞寒聊着,答应晚上一定去。

离北海沿医院老远,我就看到了他们竖在楼顶的大牌子:“北海沿不孕不育研究院”,这是一座四层办公楼,门口挂着青岛一家大型企业几个部门的牌子。我在大楼门口传达室问一个40多岁的看门人:“这个楼是机械厂的还是不孕不育医院的?”

传达室的人说:“是我们机械厂的。我们厂这几年效益不好,挣不出吃的,工人纷纷下岗,马路边的这座楼也出租给人家了。别看不孕不育研究院挂那么大的牌子,好像整个楼都是他的,其实他们只租了一间最小的房间,另外还占了半个走廊。其它的和他们没关系。”

我问清楚医院在二楼,就走了上去。果然,在楼的尽头有一块走廊被封闭了,里面的长条椅子上坐着几个农民模样的人,面对一个穿白大褂的大夫,那大夫正在大声嚷嚷什么。

我走近的时候,听见那个大夫像做报告似地大声说:“你们不听我的,那怎么行!我开的药,谁也不能改……”其实他那么大声说话根本没有必要,因为走廊很小,他眼前统共没几个人。

我问那个“作报告”的大夫,这里谁是院长,他抬头看了看我,说:“干什么?我就是,什么事?”原来他就是大名鼎鼎的牛院长。

我说我是青岛广播电视报社的,刚要说来的原因,牛院长打断我的话:“是不是来拉广告?我们现在不做!永远也不做!告诉你,一辈子也不做!唉,现在些记者一天来好几帮,特别是广播电台的,整天来动员我们做广告,真烦人!”

我有些尴尬,说不是来拉广告的,是来了解一件与医院有关的纠纷。

牛院长抬头警惕地看了看我,说:“不是拉广告的?我看看你的证件。”

我从包里掏出记者证,递给他。他仔细地看了看,说:“你到办公室坐会,等会儿。我先处理这几个病号。”

杜帝更多作品

世说文丛总索引