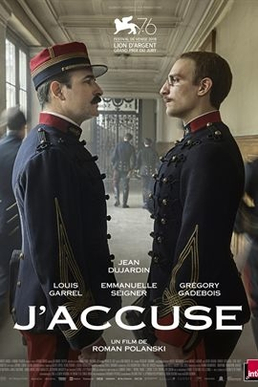

《我控诉》是2019年法国和意大利合拍的历史剧情片,由罗曼·波兰斯基执导,波兰斯基和罗伯特·哈里斯编剧,改编自哈里斯2013年小说《军官与间谍》,讲述了历史上著名的德雷福斯事件。影片于2019年8月30日在第76届威尼斯影展上首映,并获得评审团大奖。《标准晚报》的记者大卫·塞克斯顿认为该片:“这绝对是历史电影教学样板中的大师级作品。”

剧情:

1895年1月5日,在法国军校校园内一个刻意安排的“人格侮辱仪式”中,法军总参谋部犹太人阿尔弗雷德·德雷福斯被剥夺军衔,不久被送往魔鬼岛。同年4月,他到达关押处并单独监禁,之后经历长期的苦役折磨。同年,乔治·皮夸特被委任军方情报部门总长后,获得新的线索:真正的叛徒应该是另一名总参谋部成员费迪南·瓦尔桑-埃斯特哈齐,于是他向总参谋部报告此事,并要求重审德雷福斯案(虽然皮夸特本人也是反犹主义者)。但是总参谋部却认为承认错误会使军方的“荣誉”扫地,加上他的新教信仰使他在天主教的军界形同异类,于是总参谋部下令皮夸特缄默,年末他被调到突尼斯去了。皮夸特在突尼斯向法国总统写了一份备忘录,这份备忘录落到了一名参议员手中。这名参议员也打算暗中修改对德雷福斯的判决,但是遭到了军队将军们和政府的反对。1897年,德雷福斯的兄弟马修·德雷福斯获悉了这份备忘录,他公开指责埃斯特哈齐为叛徒。埃斯特哈齐要求对自己进行调查,但是这个调查不了了之。1898年初,对埃斯特哈齐进行的开庭审判也没有下落。在审判德雷福斯时作为证人出庭的将军们不肯修改他们的证词。而且以亨利少校为代表的高层军官还在事后假造对德雷福斯不利的证明,甚至也捏造假证据来打击皮夸特,连带使他撤职被捕。

1898年1月11日,埃斯特哈齐被判无罪导致许多人非常气愤。1月13日,著名作家埃米尔·左拉在《极光》报中发表了写给法国总统菲利·福尔的《我控诉!》来声明德雷福斯遭受冤枉,左拉也因反对势力的攻击与法院判其毁谤罪成立——处一年徒刑而流亡英国。

1898年9月末,上诉法院开始重审1894年的案子,情报处亨利少校伪造打击德雷福斯的假文件与证据因此暴露,他被捕后坦承罪行,不久以刀片割喉自杀,而真正的叛国罪犯埃斯特哈齐则弃职逃亡到英国。在巨大的舆论压力下,参谋总长布瓦代夫与国防部长卡芬雅克皆辞职下台。终于,皮夸特赌上自己的职业生涯和性命,历经十年揭露真相,在魔鬼岛监狱中被冤枉的德雷福斯终得释放,重返军界。

时代背景:德雷福斯事件或称德雷福斯丑闻、德雷福斯冤案是19世纪末发生在法国的一宗政治事件与社会运动事件,事件起于1894年犹太裔法国军官阿尔弗雷德·德雷福斯被误判为叛国遭罪,在当时反犹氛围甚重的的法国社会,爆发了严重的冲突和争论。争论以1898年初名作家左拉投书支持德雷福斯之清白为开端,此后经过多次重审以及政治环境的变化,德雷福斯终于1906年7月12日获得平反,正式成为国家英雄,而连带的社会改造运动也以1905年法国政教分离法的通过达到高峰。激起了为期十多年、天翻地覆的社会大改造运动(1898-1914年)。此项社会改造运动,与同期的美国进步时代(1893-1920年)、英国“新政自由主义”的社福改造运动(1906-1914年),属于20世纪初欧美“进步派”社会改造运动中,三项较受瞩目且较知名的改革浪潮。

事件人物:

乔治·皮夸特(1854年9月6日-1914年1月19日),法国陆军将领、战争部部长。他在著名的德雷福斯事件中充当了主要的角色。

皮夸特出生于斯特拉斯堡。他在1872年以第五名的成绩从圣西尔特种军事学院毕业,从而开始了他的军事生涯。皮夸特先在国内担任步兵军官,不久又前往法属印度支那服役。其后他进入参谋学院进修深造,之后成为战争学院的讲师,培养了一批优秀的参谋将校,其中就包括阿尔弗雷德·德雷福斯。

皮夸特在结束军校讲师的工作后回到巴黎,转任陆军总参谋部成为一名参谋军官,随后他被任命为审理“德雷福斯案件”的军事法庭书记员。1895年,他被战争部长奥古斯特·梅西耶将军任命为负责搜集情报与反间谍的总参谋部第二局局长。次年,皮夸特在工作中偶然发现,用来给阿尔弗雷德·德雷福斯上尉定罪的备忘录实际上是费迪南·沃尔辛·埃斯特哈齐少校为了掩盖自己的间谍罪行而所制作的伪证。皮夸特针对此事向上层反映,而多位高级将领却警告他就此作罢,然而皮夸特仍选择继续调查。在调查期间,他的工作不时受到以休伯特-约瑟夫·亨利少校为首的下属军官的阻挠。其后不久,他被解除了在军事情报局的领导职务,并于1896年12月被外放到法属北非执行任务,负责指挥驻扎在法属突尼斯苏塞的突尼斯第四步兵团。

之后由于法国知名小说家埃米尔·左拉于1898年在《震旦报》发表公开信《我控诉!》而受到审判,牵涉其中的皮夸特同时也遭到指控,以伪造文件罪被捕并等候军事法庭的审判。当时法国最高上诉法院正在重审德雷福斯案,在举行完第二次军事法庭审判之后,皮夸特辞去了他在军队的职务。幸运的是,1906年德雷福斯在各界瞩目下终于被宣布无罪,这也免除了皮夸特莫须有的罪名,皮夸特在法国国民议会的一项法案下被晋升为准将。这也是议会对他多年来致力于德雷福斯案件的平反从而耽误了晋升的补偿。

阿尔弗雷德·德雷福斯是一名法国犹太裔军官,1894年他被误判为叛国,导致德雷福斯事件。1894年9月,法国情报机构据称通过一名打入德国大使馆的间谍获得了一份手写的文献。在该文献中,一名显然消息灵通的未知名内部人士向德国武官说,他要为德国提供秘密军事情报,尤其是法国炮兵情报。炮兵军官阿尔弗雷德·德雷福斯很快就被怀疑,原因是因为他是犹太人,而且他的家庭过去来自德语地区。而且他在一年前因为父亲的葬礼去米卢斯,也就是说去了德意志帝国领土。

10月31日,初步调查已经结束,一天后,在媒体德雷福斯就已经被称为叛徒。11月3日,他在雷恩的军事法庭上被告叛国罪,但三份专家鉴定认为德雷福斯的手迹与那张告密纸上的手迹不同。但是法官却听取了在辨认手迹方面没有经验的侦探学家阿方斯·贝蒂荣的意见。1894年12月22日,法国一致判处他有罪并判处他终身流放和关押到魔鬼岛。1895年1月5日,在法国军校的校园内,他在一个非常侮辱人的仪式中被剥夺军衔,电影以此开始,此后不久被运往魔鬼岛。同年4月他到达那里并被单独监禁。

1906年7月12日,对德雷福斯的判决被取消,德雷福斯被平反。此后立即举行的一次仪式中他重新被纳入军队,提升为少校,并被授予法国荣誉军团勋章。但是他没有再被召入总参谋部。

1908年,左拉的骨灰被移葬到先贤祠中去时,德雷福斯是护卫灵柩的人之一。第一次世界大战爆发后,德雷福斯重新回到军队并上前线。他被晋升为中校。战后他以这个军衔退伍。

第二次世界大战后,德雷福斯逐渐演化为共和国的象征。1988年,在杜乐丽花园中为他立了一塑像。

2006年7月12日,是德雷福斯平反100周年日,在巴黎军校举行的纪念典礼上,法国总统雅克·希拉克致词,在场的还有法国总理和四名部长,向德雷福斯“庄严致国家之敬”。

左拉:左拉于1898年1月13日发表在《震旦报》上的公开信《我控诉!》中写道:“大声地说出是我的责任,我不想成为帮凶,如果我成为帮凶,在远方备受折磨的无辜者的幽灵会在深夜纠缠我”。左拉在控告书中直指军方高层,他说:“一年来,比约将军、布瓦·戴弗尔将军及贡斯将军都知道德雷福斯是无辜的,但他们不吭声。这样的人夜里竟然还能安然入睡?他们也有妻子儿女,而且爱自己的妻儿。”他驳斥平反冤案会损害陆军的荣誉:“介入这起事件的陆军并无尊严可言。它不会为我们所需的公义而战,我们在这里面对的是持着刀剑,明天可能逼迫我们屈服的军人。我们应该亲吻他们那神圣的刀柄吗?不,当然不应该。”他驳斥推翻冤案就是不爱国:“以爱国为借口,增进仇恨,是一项罪行。”他宣告:“真理若被埋藏在地下,将会发芽生长。一朝爆发,将会荡涤一切。”他大声疾呼:“我只有一个目的,以人类的名义,让阳光普照在饱受折磨的人身上。人们有权享有幸福。”左拉最后大无畏地说道:“我的激烈抗议,只是从我灵魂中发出的呐喊。若胆敢传唤我上法庭,让他们这样做吧,让审判在光天化日下进行。”

影片背后:

罗伯特·哈里斯受好友波兰斯基长期以来对德雷福斯事件的启发,创作了小说《军官与间谍》,之后又根据小说创作了题为《D》的剧本,而波兰斯基于2012年宣布担任该片导演。该片制片预算6000万欧元,原定于2016年7月开始拍摄,但之后波兰斯基觉得等待合适演员的出现,拍摄一再延迟。终于2018年11月26日开拍,2019年4月28日杀青。2019年8月30日,影片于第76届威尼斯影展上举行全球首映礼,获得评审团大奖。由于波兰斯基表示片中情节跟自己的性侵案有相似之处,有借影片为自己开脱的嫌疑,影片遭到排斥,以至于波兰斯基在第45届凯撒奖上凭借该片获得最佳导演时,部分在场的观众退场抗议。

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论