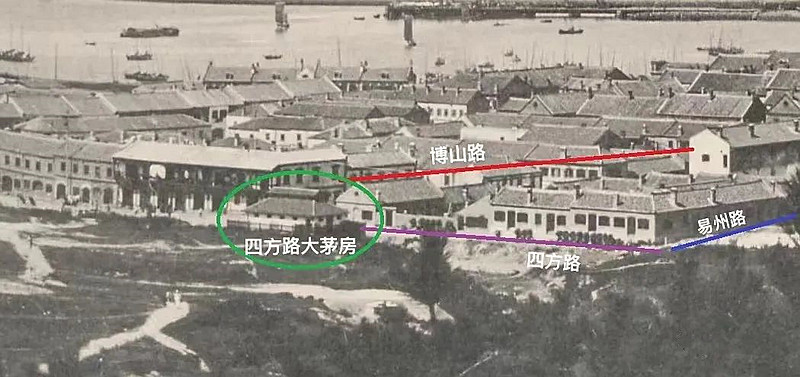

上周二,热心网友“醉美”在公众号留言,说“翻了翻‘胶澳备忘录’,1904年(反映1902年10月-1903年10月)的照片中,第一次出现四方大茅房,但图片质量不高。截取1905年度的图片,清晰度好一些”。

果然,从发来的图片可见,“红线博山路,蓝线易州路,紫线四方路,绿圈大茅房”的标注,与现在的地域概念吻合。只不过四方路博山路一侧是二层楼,四方路易州路的房屋结构还是平房的式样。

此前,网友michael发来的几处大茅房图片,包括最早的四方路大茅房、四方路露天市场大茅房、栈桥大茅房、老衙门附近的大茅房、济宁路即墨路交口附近的大茅房。应当说,大众群体对老城区发展脉络的关注度和兴趣点,是城市文化和社会性格得以表达的外在体现。

2007年12月,《青岛开埠十七年——〈胶澳发展备忘录〉全译》出版。这是2004年10月青岛市档案馆从德国本土复制带回的历史档案,之后组织人力将德文的“备忘录”和“年鉴”转换成“全译本”。

书名添加的“青岛开埠十七年”,如“前言”所述,是德意志帝国“在青岛进行了长达17年的殖民统治和经营”。近代史上这种开埠的模式,与1843年的上海和1861年的烟台截然不同。以中德两国签订的条约为准,中文文本以“租界”呈现,德文则使用“租借(租赁)的领地(领土)”为名,成为时代的特有印记。1898至1914的十七年被视作青岛的开埠,那么其后日占的八年也算是开埠吗。

十二篇“备忘录”以每年的10月为时间点,后续是几部分的年鉴共同组成十七年的时长。首先在1898年10月-1899年10月的“卫生保健”一章提到,“中国人至今尚不能改变其随地大便的习惯,即使修建了足够数量的公共厕所”。

待到1900年10月-1901年10月的“建筑业”部分,有一条“华人厕所”的特别描述,即“出于卫生及其他原因,在青岛和大鲍岛各地首次建了4处砌有围墙的华人用厕所。”

与上个年度的“修建了足够数量的公共厕所”相比,显然设有围墙的厕所是城市公共设施的新貌。下一个年度1901年10月-1902年10月的“卫生保健”中,粪便的清运采取“倒马桶的办法”并专门配有“冲水式厕所”的用词,而将“污水排入下水道”的工作,也正处在“分包阶段”。

至于1902年10月-1903年10月的“卫生保健”部分描述,“排放污水和建造下水道的工作交给了一家功效卓著的德国公司,建筑工程大约需要两年时间才能完成”,即1903-1904年备忘录所言之“下水道将于1905年投入使用”。由此推断,有了下水道的“冲水式厕所”是否才会真正运行呢。若1904年的照片首次出现四方大茅房,似乎意味着这处厕所与下水道的建设密不可分。

1906-1907年度的备忘录指出,污水下水道管道网的长度得到扩大,管道的清洁大都是“用冲水法保持”。不过,这项工程因部分地产主提出争议而延缓了工程的进展,以至“大鲍岛地段的管道接通工作起码还需要两年才能完成。”

据1908年5月26日颁布的相关法令,6月1日开始实行垃圾清除和粪便清除。但大鲍岛区的“污水下水道”,它的“接通工程还需要较长的时间,因为生意不佳,不能强制华人这样做”。至于“冲水下水道”,即“污水雨水混合下水道”,最终是“被抽入游内山灯塔处的海中”。

1908年10月-1909年10月,备忘录的“污水下水道”增加长度,管道“定期冲刷保持清洁”,但“大鲍岛接通下水道的工程将在明年夏季开始”。与此同时,“冲水下水道”也有扩大,使用的户数相应增加。

此外,1910-1913的《胶澳年鉴》内容简短,几乎没有与公共卫生和基础设施相关的描述。

从1898-1909的十二年间,备忘录提供的信息包括初始的“足够数量的公共厕所”与“4处砌有围墙的华人用厕所”以及“冲水式厕所”的不同表述。带有冲水功能的场所,与下水道的建设连在一起。但到1910年夏季,“大鲍岛接通下水道的工程”可望完成。

1904-1905年的四方路大茅房的图片,至少证明此处的公共厕所业已建成,但与之关联的下水道并未完成。由此,“冲水式厕所”至少在1910年下半年才有可能发挥其功能和作用。

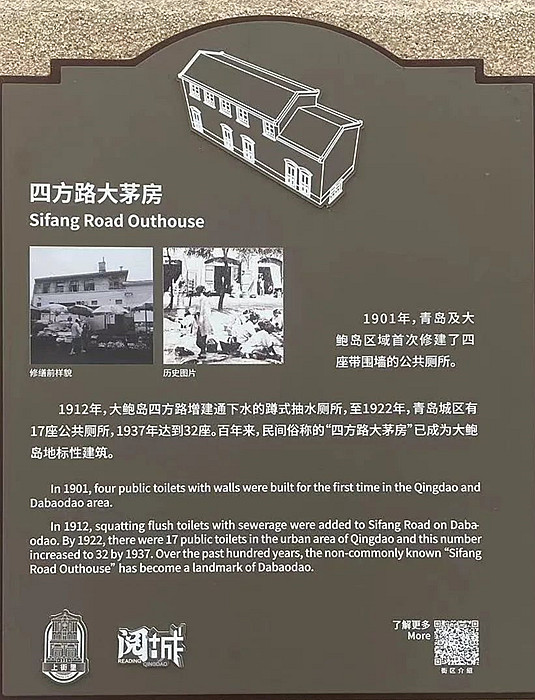

四方路大茅房悬挂的铭牌,在101个字符中的核心内容是“1912年,大鲍岛四方路增建通下水的蹲式抽水厕所”。1912年是在上述的1910年之后,出现带有下水道的公厕应在正常的理解范围。然而到底是铭牌所言“抽水厕所”,还是备忘录翻译过来的“冲水式厕所”确实值得细究,毕竟“冲水”和“抽水”完全是两个不同的概念。

据2010年出版的《青岛通鉴》,相关文字描述为“1912年大鲍岛中国人居住区也有了上下水管道,同年2月29日德国胶澳督署决定为中国人居住区另建一种不易冻坏和堵塞的蹲式抽水便所,通下水不通上水。”

另据2000年前后编纂的《青岛市志·环卫志》介绍,“1891-1949年青岛地区有4种厕所,即冲水厕所、抽水厕所、马桶厕所和旱厕所。”而2000年青岛市档案馆前馆长潘积仁曾发文评述“环卫志”时提及,“德国侵占时期的蹲式抽水厕所,如果有张照片或示意图,给人的印象或许更直观、清楚”。显然,志书编纂时留下的悬念至今未解。

如果说环卫志始终没有澄清“抽水厕所”还算理所当然,但2007年翻译出版的“备忘录”已明确的“冲水式厕所”,却并未体现在三年之后又出版的《青岛通鉴》中。全译本的成果未被吸收,如果归咎于对史料的忽视,那么查询“冲水式厕所”的德文词语表述,则显得更加重要。

作为鸿篇巨著的“备忘录”,翻译时若添加相关专有名词对应的中外文对照,将会是锦上添花的事情。比如,频繁出现的老百姓、民众、市民、居民等词语的不同中文表述,到底其背后的德文是什么样子,对于理解十七年开埠的历史也颇为必要。

两周前,青岛市档案馆“通过排查1912年版的《胶澳年鉴》和《青岛官报》”,“没有发现‘1912年,大鲍岛四方路增建通下水的蹲式抽水厕所’这一史实的确切描述。通过目前所掌握的青岛市档案馆馆藏的档案史料,尚无法得出四方路大茅房的具体建设时间,也无法得出该公共厕所在这一时期是否通了下水。”

如果这是专业机构的权威答复,那么四方路大茅房的主管部门,是否需要再去细思深究,以找到符合历史发展的线索和脉络呢。

2023.5.22

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论