我们平时所谓家,是指某个住的地方,或者说是一个习惯呆着的地方。在这个住的地方,你安置舒适的家居,铺好睡眠的卧床,却无法抵挡纷扰的梦撞碎你的夜晚,一轮冰月孤悬西窗。

家是一种安宁?但安宁并非家中特酿。道路旁一张长椅,接纳流浪者的安歇;捧起行吟者的歌唱。

家是爱人的怀抱?那怀抱有时巴凉巴凉。

家是一个能说透道理的地方?那地方只有死亡。

家是一些忙碌?忙碌是一些遗忘。

“我们都有一个家,名字叫大中国”,呵呵,这家撒旦也要分享。

家也不是这个宇宙,存在粒子向异度空间张望。

没有家,心灵在游荡,且只好游荡。

窗灯

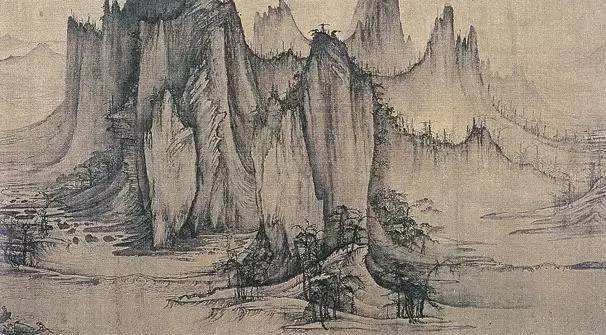

飞行中的一扇机窗,望见下面大山里的一扇灯窗。此时灯窗也望着机窗。静的孤独猜度动的孤独,一个不解对方的飘零;一个不解对方的凝滞,但它们都理解孤独。

夜泉州灯火璀璨,橘黄色描述道路纵横,茄花色述说山裙柔婉。无尽的灯语,各自说出一种生活,如大海微澜。那下面,随意挑一隅温馨,在一扇窗灯里面。或一个无忧的家,或一爿殷实的店,小同大异,足足把生命展开。 还有一种动静不分的时刻,譬如落雨时日,窗前掩卷而思,所思悠然。

任一扇窗灯都比月亮温馨,虽然月亮有繁星陪伴;任一下闪烁都比月亮孤独,虽然月亮周游昊天。

精神的接点

如果把所有的精神样式都视为人与人沟通的接点,那么其中最精细、难度最高的一项就是理解。其他如爱恨情仇、接纳与放弃、包涵与冷漠等等,都是粗活。理解之不易,在于它是一种高难度的对象化能力,准确点说是主体间能力。上述那些所谓粗活的触点,是可以由主观单方面做出决定的,它们多表现为一种态度,无究其对错。而称得上理解这事的,就得有其准确性,否则这个词便没有意义。理解,使主观意愿向敏锐的洞察妥协,向真实性靠拢。

科学发展提高了人理解“物”的能力,却无助于理解“人”的能力。人的奥秘之巨,让理解力显得极其微弱。之于种种人文科学,本质上都指向理解人这一目标,然而,它们能够达到的只是从整体上、普遍意义上的理解。拿这些学问来聚焦一个具体的人,还是不够用的。理解是可能的,但不是全部可能的。

原载轻博客1/18/2020 12:38:06 AM

王起庆更多作品

世说文丛总索引