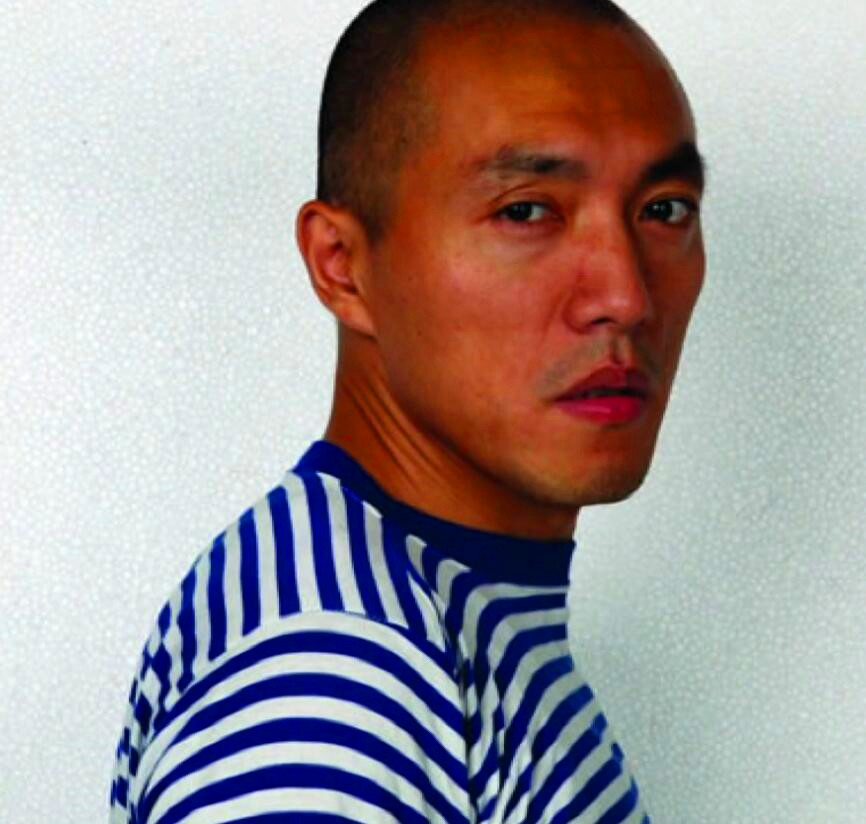

毫无疑问,就艺术天赋而言,马连良是天才,其艺术造诣不仅俯视后人,甚而不被他俯视的前人也不多。其雍容华贵的扮相,潇洒儒雅的台风和高亢、华美的唱腔风靡大江南北,很多名唱段如“劝千岁杀字休出口”“此时间不可闹笑话”等,直到今天仍具有流行性,被称为“世界名曲”。在京剧须生行当里,他是当然的翘楚。对京剧这门艺术,他的贡献之大有目共睹,可以认为对京剧他是开窍到了极致。

“汉奸案”始末

相比马连良在京剧艺术上的开窍,他在政治上的“不开窍”也到了匪夷所思的地步。20世纪整个上半叶,艺人们见多了政权的更替,城头变幻大王旗,谁坐金銮殿都得娱乐,而那个年代,京剧是影响力最强的娱乐方式,“角儿”自有角儿的生存空间,在那个空间里,他们是“王”,活得可自在了,所以,艺人对政局大多不关心,马连良就是其一。他做自己戏班老板,凭着艺术天上的“开窍”走南闯北,游刃有余。但是,纵观各个时期,在大时代政治面前,他的人生抉择,几乎就没有对过。

中国全面抗战时期,梅兰芳在上海蓄须,程砚秋在北京种地,都离开了舞台,名头堪与梅、程等量齐观的马连良好像压根未受山河破碎的影响,甚至应邀前往关外,到当时满洲国的地界去走穴。

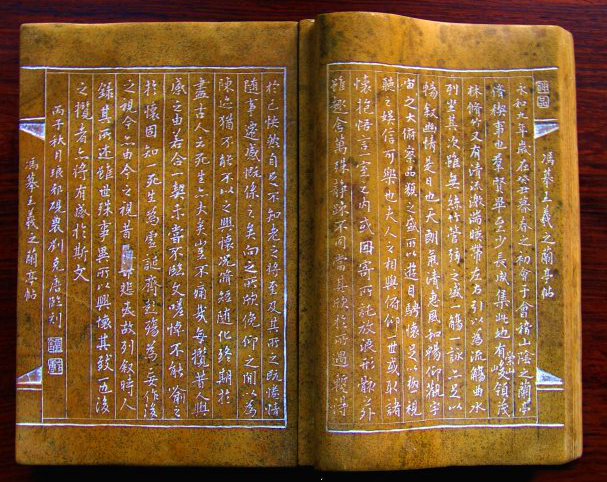

事情是这样的:清末民初,从关内迁徙到关外的一些回族人于1911年在沈阳建立“奉天女子小学堂”,1918 年该校改为“奉天清真小学”。1936年 5月,奉天文化清真寺教长张德纯(字子文)发起建立了一个伊斯兰教的经学院,定名为“私立奉天回教文化学院”,同年8月正式成立。由张子文任院长,共有学员20余人。随着生源扩大,学校已容纳不下前来求学的回族子女。此时距学校不远处,一所日本人办的“锅山女子高中学园”想转手出卖,所需资金高达40万元,这成了一大难题。1942年初,张德纯和在奉天的一些回族上层人士组建了“满洲文化促进会”,并请伪奉天第一军管区司令王殿忠(回族)任促进会会长。为了筹到买校款项,张德纯等准备借伪满洲国庆祝“建国”十周年,搞一些庆祝活动借力造势。大阿訇张德纯时任清真寺教长,系晚清秀才,会阿拉伯、波斯、德、俄等多国语言,有“德国张”的雅号,是宗教界的知名人士,他与马西园(马连良之父)是好朋友,有了这一层关系,遂决定请马连良来奉天唱戏,借他的名头进行筹款。为搞好义演募捐这件事,张德纯等人还专门成立了筹办义演董事会。不久,奉天方面一切准备就绪,张德纯等揣着关东军陆军特务机关的公文,去北平邀请华北文化使节团。受到邀请后,马连良一来觉得为自己的同胞办学义演义不容辞,二来张德纯是自己敬仰的长辈,他亲自出面也不好驳回面子,三来为了钱,是一个关键因素,这大可不必为尊者讳。章诒和干脆认为:“一九四二年,伪‘满洲国’成立十周年,伪总理大臣特请伪华北政务委员会派遣演艺界前往祝贺。开出的条件,除了包银,还有烟土。当时北平的烟土不好买,马连良为此而动心,也为此而前往。”当时因战祸连绵,关内经济每况愈下,通货膨胀严重,生活动荡,民不聊生,戏班的演出收入一直不好,而关外以“大剧场、大票价、大包银”为招徕,吸引名伶前去演出。在这一时期,以生行挑班的名伶如言菊朋、谭富英、李盛藻、李万春、李少春、奚啸伯、周信芳等都去过东北,收入颇丰,这使马连良动了心。当时,在扶风社里唱戏的有几十口人,他们要供养各自的家庭,也就是说,要养活上百口人。为了大家的生计起见,马连良也要走这一趟。但是,也有说法,当时马连良并无经济之虞,而更多的原因是东北开出的条件,除了包银,还有烟土。当时北平的烟土不好买,马连良为此而动心,也为此而前往。京剧伶人抽大烟已成梨园陋习。老一辈的如程长庚、余三胜、谭鑫培、汪笑侬等都是老烟枪,晚辈一点的如裘桂仙、谭小培、杨小楼、余叔岩、高庆奎等也是瘾君子,更晚的如张春彦、马连良、孙毓堃、谭富英、高盛麟、裘盛戎等,各自都有一部吸毒史,这并不是什么秘密。

这一消息很快就被一家名为《三六九》画报报人朱复昌知道了。当时《三六九》画报是一份流行期刊,其中很大篇幅刊登梨园动态、名伶轶事、戏剧评论,也登演员剧照。平日,朱复昌经常以报人的身份与梨园界人士混在—起,相互熟稔,实际上此人是个文化汉奸。恰在此时,日本占领军在北平设立的“华北演艺协会”,因“满洲国”的“国庆节”即将临近,“满洲国”方面要求“华北演艺协会”找一个高水平的剧团前往新京(长春)做祝贺演出。马连良的扶风社要去奉天为“回教学院”义演这件事,让此机构主脑山家找到了一个移花接木,帮助自己完成任务的契机。朱复昌作为山家的说客,前往豆腐巷马宅,并表示,赴奉天(沈阳)义演的一切事宜,他愿“无私”地大力相助,并为扶风社联系了新京(长春)和哈尔滨方面的接待戏院及当地有影响力的报刊、杂志。惟一的条件就是马上筹备动身,务必于3月1日之前到达新京(长春),以“华北演艺使节团”的身份,做祝贺演出。马连良演了半生“忠孝节义”的戏,他深知此行意义。本来是简单的筹款义演,现在已演变成“祝贺演出”。虽然演出收入可能比以前想象的要多,可“汉奸”的骂名也就从此背上了,这是他当初答应奉天的阿訇们时没有预料到的。当马连良把朱复昌的原话与友人讲过之后,大家的意见就是一个字——“拖”,能拖多久就拖多久,拖过了3月1日再说。与此同时,朱复昌为了完成“使命”,整天像长在马家一样,催促马连良早日动身。马连良以日期临近、一时无法凑齐配角、底包为名,婉言拒绝。

然而,事情的发展并没有想象的那样简单,一方面当局急需一个像扶风社这样高水平的演出团体在东北巡演,为其渲染“歌舞升平”的“王道乐土”;另一方面,北平的山家已对伪“满洲国”方面夸下海口,派遣马连良的扶风社作为使节团前去祝贺。由于马连良用缓兵之计拖延行期未能成行,令他无法下台。于是,山家对马连良直言警告说:“如果不尽快做新京、哈尔滨之行,奉天的义演筹款将被取消……”甚至动用武装人员上门恫吓,逼马连良成行。就这样,1942年10月下旬,一支包括老生马连良,青衣李玉茹,丑角马富禄,花脸刘连荣,小生叶盛兰,武生黄元庆等众多京剧名角的“华北文化使节团”,乘火车前往东北演出。在关外演出10天,共10场,场场爆满。每天票房收入高达几万元(伪满币),全部下来共计25万元伪满币,马连良随即将全部所得都捐给了“奉天私立文化学院”。马连良回北平不久,得知扩校购买锅山女子专业学园校舍资金仍然缺口很大,又另寄来10万元捐款。没想到,伪满洲当局及其所控制的宣传机构为了达到给“满洲国”装门面的目的,在所谓的“三·一国庆节”过了8个月之后,竟然荒诞地说马连良的扶风社是为庆祝“建国十周年”而来,把“华北使节团”的名义强加在马连良的扶风社头上,使马连良和扶风社成了伪满反动宣传的牺牲品,这就为日后马连良遭遇陷害埋下了伏笔。

抗战胜利后,位于南宽街的马宅常常有慕名而来拜访的国民党官员。而在来访的官员中,多数是来办“接收”的大员。其中一些慕名前来马宅拜访的官员,见到南宽街这所深宅大院摆放的都是造价不菲的明清家具,墙上挂的是价值连城的名人字画,不由得垂涎三尺。而在那段时间里,最流行、最有效的达到目的的招数就是把敲诈的对象打成“汉奸”,这样就可以顺理成章地清算“汉奸”的财产,把它作为“敌产”和“逆产”,明目张胆地“充公”到他们自己的腰包里。于是“大员们”便开始搜寻马连良的把柄,一出“马连良汉奸案”的大戏便编成了。“官司”足足打了近一年,最后,经回教协会理事长白崇禧的斡旋,北平地方法院的结案陈词是:经查明,伪华北政务委员会委员长王揖堂执政时期并没有官方派出过“使节团”的案底,查无实据,不予起诉,这才脱了干系,这一天,是1947年8月16日。人出来了,家却负了债,除了一所空空的南宽街大宅院,其它财产荡然无存。

在家中被软禁了一年多的马连良终得解脱,一口恶气出来,心里说不出的畅快,梨园同仁为了安慰他,特意在长安大戏院唱了一场合作戏《龙凤呈祥》,阵容强大:马连良的前乔玄、后鲁肃,程砚秋的孙尚香,金少山的张飞,李少春的后赵云。演刘备的谭富英,从第一场的“过江”一直唱到后面的“回荆州”,卯足了气力,一句一个好。江湖规则,朋友义气,给马连良以万分的感动和一生的感激。接着他以十余场义演奉献给北平的戏迷。为了还债,同年秋,又赴上海,连续演出四个月,直演至1948年春。1948年1 1月初,马连良应邀离沪赴港,并从此寓居香港。(待续)

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论