1

《左传·昭公十七年》记载中国上古的历史,说了一句很老实的话:“自颛顼以来,不能纪远,乃纪于近,为民师而命以民事,则不能故也。”大体的意思是,他所记载的历史,大体只能在“颛顼以来”,不能纪远于这以前。

颛顼氏继承了少昊氏。按考古学纪年来算,近年学者们指出:北辛文化下面是河南濮阳西水坡文化,西水坡文化略早于大汶口文化。也就是说由北辛文化发展出来的大汶口文化,不免也濡染了西水坡遗址里的文化存在。

如果西水坡文化是帝颛顼文化,那么颛顼文化则是继承了少昊氏文化,大昊氏文化则是在继承了少昊氏文化影响之时,又受了颛顼氏文化的影响。

北辛文化——约公元前5200年-公元前4400年。

大汶口文化——约公元前4400年-公元前2500年。

颛顼氏文化的特征是:“命南正重司天以属神”“命火正黎司地以属民”。

“南正”,即伏羲八卦方位的天位乾。

“火正”,即文王八卦方位的地位坤。

“南正重”是少昊氏“四叔(淑,‘四叔’四位贤淑的子孙)”“南正重”即“重氏”。

“火正黎”,是颛顼氏的后人,“黎氏”。

“南正重”“火正黎”合称“重黎氏”,

请注意“重黎氏”向下发展又称“祝融氏”“烛龙氏”等等,是火神、灶神、太阳神,更是商王族的一种族号。

在文献上,炎帝又称“祝融”。或者还可以说:炎帝是伏羲女娲、重黎氏族号的别称。

重黎氏是楚王族的出处。

中华民族有“豢龙”以凝聚民心的政策。“豢龙”者由专门的重黎氏同宗人员负责,在帝舜时代,豢龙的世职由祝融氏负责。在夏代,豢龙之职由帝尧氏的后人刘累承担。到商代,再由刘累的后人承担,直至周王族杀死后来者从而去除“豢龙”一事。

图腾是可以继承的。

既然颛顼氏继承了少昊氏,少昊氏的图腾也该继承。少昊氏鸟图腾。《左传》上虽然说大昊氏龙图腾,但是和大昊氏相对应的大汶口文化,我们几乎看不到一件稍微具象的龙蛇图像,相反的是,拟鸟图腾的物件相对比较多。

拟鸟物件较多,似乎说明少昊氏的文化特征和太阳月亮关系比较密切。从商到汉遗留的图像说明,太阳月亮几乎都是由鸟驮着巡天。

《左传·昭公十七年》:

“秋,郯子来朝,公与之宴。昭子问焉,曰:‘少皞氏鸟名官,何故也?’郯子曰:‘吾祖也,我知之。昔者黄帝氏以云纪,故为云师而云名;炎帝氏以火纪,故为火师而火名;共工氏以水纪,故为水师而水名;大皞氏以龙纪,故为龙师而龙名。我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。凤鸟氏,历正也。玄鸟氏,司分者也;伯赵氏,司至者也;青鸟氏,司启者也;丹鸟氏,司闭者也。祝鸠氏,司徒也;雎鸠氏,司马也;鳲鸠氏,司空也;爽鸠氏,司寇也;鹘鸠氏,司事也。五鸠,鸠民者也。五雉,为五工正,利器用、正度量,夷民者也。九扈为九农正,扈民无淫者也。自颛顼以来,不能纪远,乃纪于近,为民师而命以民事,则不能故也。”

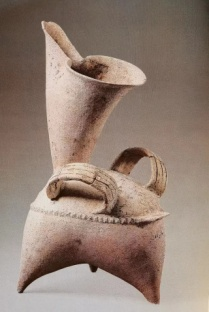

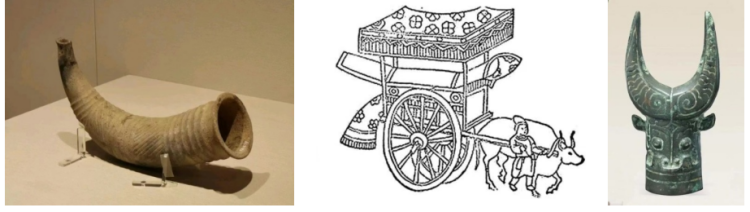

上引文说黄帝氏以云纪、炎帝氏以火纪、共工氏以水纪、大皞氏以龙纪,其“云”“火”“水”“龙”四神物都离不开鸟,如“云”供鸟翔,“火”联属以鸟,“龙”升依鸟,而“水”则有水禽等等。而“我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟”——这个“凤鸟”应该是候鸟,鉴于少昊氏族群多居住在“东海之外大壑”(见《山海经大荒东经》),这种候鸟大致是水禽,山东长岛博物馆藏的项间系绳索的陶鸟鬶,它所模拟的鸟种就应是一种这类的水禽(图1),这个陶鸟鬶属于北辛文化遗址的出土物。

其实大汶口文化遗址出土的鸟鬶其本鸟就应当一种水禽。我们在其典型器皿上看到其模拟的鸟种,虽然我等不敢贸然判定具体的鸟种,但仍然可以断定其就是水禽,如,它的尾巴往往就在模拟翳凫类水禽的短尾巴(图2)。

《国语·鲁语上》载有海鸟叫“爰居”,停在了鲁国某城东门之外三日,作为周祖后稷的后人臧文仲(见清张澍《姓氏寻源·卷十七·臧氏》),让国人隆重祭祀这海鸟,引得同僚展禽嘲笑。也许臧文仲、展禽知道或不知道少昊之地近海而有海鸟崇拜的过去,但这段记载至少反映了海鸟有被崇拜的记忆,乃至让臧文仲疑惑。

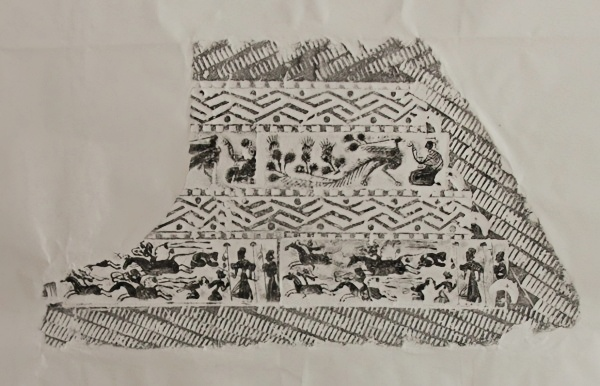

关于少昊氏曾经崇拜过海鸟或翳凫的记载,文字文献上或阙,但今天考古工作者曾在莒县出土过少昊之后莒国的重器双鸟栖息之铜圭璋(图3),其双鸟明明是长颈水禽可以佐证;山东淄博博物馆藏品——战国时期象征驮载太阳的陶塑凫形太阳鸟(图4),也是太阳鸟本鸟似翳凫的佐证。

虽然我们目前尚不能确定少昊氏“我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至”的凤鸟本鸟品种,但太阳崇拜此时已经确立无疑。通过测量太阳找到分至启闭也已出现。中国文化已经有了清晰的眉目。

太阳崇拜自然关系到太阴崇拜。

阴阳的认识已经给中国的认识论进找到了纵向与横向驰骋空间。

东方西方天际的星辰定位志时也已经完成。

中华民族最伟大的方向定位出现了符号化的记录。这种记录就是最初的“八卦方位”。就目前我等的知识水准,仅知道最早的八卦方位是“伏羲八卦方位”,这种方位所根据的基础是太阳一年365天标志性步伐。

发明“伏羲八卦方位”的人,当然是伏羲女娲民族集团的精英。说伏羲女娲生了日月,是这个精英集团的追随者的认定。

于是中华民族开始认定了伏羲女娲是自己的祖先。

我们自己的祖先,在少昊时代结束,便称作“重黎氏”。他们执掌着乾坤,八卦上的“乾坤”就是日月。史称南正重司天、火正黎司地,就是他们司管天地的另种说法。

女娲氏核心图腾是凤鸟,所以“东海之外大壑,少昊之国”继承者颛顼氏生了“黎氏”,“黎氏”同族婚,其兄妹兼夫妻的男性曰“重氏”。于是:

凤图腾之后产生了龙图腾。

于是中华民族有了统一的龙凤图像标准——“龙中有凤,凤中有龙”。其潜在的哲理便是“阴中有阳、阳中有阴”。

即便不算玉雕、高岭土的文化特征掺入(大汶口文化晚期,陶器上往往涂抹一层“白衣”,这就是高岭土),中国的日、月、龙、凤崇拜皆源自中国东方的沿海,这足以说明中国文化由东向西。当然进入夏商,青铜的进口、单辕战车的传与、战马的输入,是中国文化不可疏忽的要事,但“国之大事,在祀与戎”,其“祀”之部分关系到民族凝聚,甚至至今难改它的初衷。

2

时间到了大汶口文化后期、山东龙山文化时期,我们看到了三足鸟首纹陶鼎,从而我们观察节气春分、秋分,认定司管鸟的品种是“玄鸟氏,司分者也”。由此我们判断作为物候标志的禽鸟——猫头鹰成为一个时间段的主角;从而又知道山东龙山文化时期三足鸟首纹陶鼎的鸟首足是在模拟鸱鸮。春、秋分昼夜等长,适宜猫头鹰的登场。可能猫头鹰扑鼠的天性,这时得到了农耕社会的重视。

按《山海经》说,作为女娲氏主要的图腾鸟是䳃、狂(鵟)。䳃就是猫头鹰(见清人郝懿行说)。狂是凤首鸱鸮——也是猫头鹰的一种(我们从三星堆最大的青铜太阳树上的太阳鸟,确定哪鸟是凤首鸱鸮)。

我们从石峁遗址博物馆复制的猫头鹰形陶罐上,推想石峁遗址曾经损毁的神庙是祝融氏太阳神的神庙,推想的基础是所谓伏羲女娲的“重黎氏”之“重”是伏羲氏,“黎”是女娲氏,重黎氏亦即伏羲女娲,传说他们生了太阳月亮,而太阳崇拜一旦进入父权社会,自然便转为强调父权社会的象征。于是重黎氏神庙便成了太阳神庙、祝融氏神庙。而神庙中的猫头鹰形陶器器皿(图5),正记载了重黎氏亦即伏羲女娲从母权社会转换为父权社会的次序。文献上称女娲氏为“火正黎”(见《国语·楚语下》),正是女娲氏曾经在母权社会社会地位的说明。母权社会之“母权”,和灶火的关系特别重要,灶火的司管,往往由氏族中威望最高的头脑管理。当灶火和太阳发生了宗教联系——司灶主权和太阳神之间位置互换的信仰出现了,我们在临汾吉县看到的女性灶神形象(图6),我们在三星堆遗址看到了雄性青铜日头的形象(图7),它们已经把中华民族太阳崇拜的核心依靠铸就了。

作为凤鸟图腾的母权社会,出现了“阳中有阴”的解释,作为父权社会的龙图腾,自然也出现了“阴中有阳”的解释。于是异质同构的凤鸟必须生长龙蛇的腹甲,异质同构的神龙,必须生长有凤鸟的特征如鸟爪、鸟翅、甚至鸟头等。

少昊氏崇拜太阳,和大昊氏继承这种崇拜,甚至几千年来未曾断绝,今天仍有“愿君光明如太阳”的理想。大昊氏亦即伏羲女娲民族集团创造的八卦方位学说,是这个民族集团能够吸收其他民族靠拢的圣典。

太阳仿佛依靠着这八卦方位以运行。

太阳仿佛由太阳鸟驮着以运行。

少昊氏崇拜的的鸟图腾靠图像或象征物在无言的运行。

到传说的“炎黄争帝”的时候,大昊氏民族集团的继承人帝舜氏扩大了鸟图腾的神力,此时也有可能庞大了龙图腾。

我们在大汶口文化出土的典型器皿中,似乎很少看到写实的龙的形象纹样,陶寺遗址出土的龙盘,特别是双龙盘的出现,在考古学上,时间应该是山东龙山文化对外产生影响的时代。

帝舜氏是一个民族集团的总称,关于这个民族集团的始末,文献上大致是这样说的:

一、《孟子·离娄下》:“(帝)舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也。”

二、“舜帝南巡,死于苍梧之野,葬于九嶷山”。这个说法涉及帝舜死亡的地方,这地方多半认为在今天的永州和全州之间。

三、帝舜死在今连云港一带的苍梧山山脉,明清后此山改名云台山。今连云港市连云区泰山路藤花落山东龙山文化遗址,应该是其终没之地(图8-1)。

上面的第二种说法,可能和帝舜一族南迁有关。帝舜氏毕竟是伏羲女娲民族集团的一部,他们当然也是“重黎氏”的一部。虽然今天史学界多把“重黎氏”固定为“楚祖”,殊不知“重黎氏”不仅是“楚祖”,还是商祖、秦祖。关于这些,现有的出土资料较少,这里暂且不论。

上述第一条里的“诸冯”就是今山东省诸城的“冯山”。所谓的“山”,就是一处人工堆筑的大土台子,这大土台子是典型的史前城池遗址。山东地区颇多这类大土台子,这“山”字应该是“国”的古称。冯山临近今五莲县的大汶口文化丹土遗址不远,和山东龙山文化之两城遗址毗邻。推想帝舜氏的一部就是从“冯山”北去“负夏”移居帝尧氏所居的今陶寺遗址的。说这一部帝舜氏之帝舜死于“鸣条”,正是其死于帝尧之黄帝民族集团的一所聚汇重地——今山西西阴文化遗址所在地夏县。

第三条之连云港市连云区泰山路藤花落山东龙山文化遗址,我儿子陪我亲自去考察过。这里曾经有一个作为城池的大土台子,连云港博物馆工作人员说,这个大土台子已经回填了(等待文保条件成熟时再继续出土研究)。在连云港博物馆里,我们奇迹般地看到了今天陶寺遗址相同款式的外壁饰有一对鸟翅膀之陶器(图8-2),我猜想,这种外壁饰有一对鸟翅膀为器耳之陶器,是帝舜氏太阳鸟崇拜在此地的遗留(图9),而陶寺遗址甚至石峁遗址“太阳神庙”遗留的所有外壁饰有一对鸟翅膀之陶器,都是山东龙山文化继承大昊氏、大昊氏继承自少昊氏之太阳鸟崇拜的象征物(图10)。

古人说:“阳成于三,故日中有三足乌,乌者,阳精。”似乎三足陶器自推广之时,就被我们的先民拟形太阳鸟。值得注意到是,大汶口文化的的典型器皿陶鸟鬶,显然继承了北辛文化的水鸟形鸟鬶,如有的大汶口文化鸟鬶,甚至必须点缀上一只水禽尾巴(图11)——大汶口文化下承北辛文化,在继承中,翳凫小小的尾巴竟然是藏不住的。

似乎山东龙山文化若干礼器都在解释着太阳鸟和太阳密不可分的相互关系,如1978年五莲潮河镇丹土遗址出土的拟鸟首纹玉琮——它是沟通天地的玉器,正是鸟可立于地又可升于天的说明(图12)。

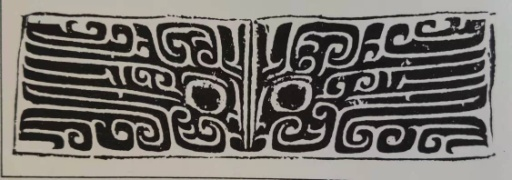

说到这里我们又想起了“重黎氏”。重黎氏一般被写作“祝融氏”。我们前面也已说过,到了商代祝融氏已经成了商王室的总号,商代的族徽、国徽都是祝融氏化作一头双身龙乘坐两只鸟首龙巡天行日的形象(图13。后人误称其“饕餮纹”)。

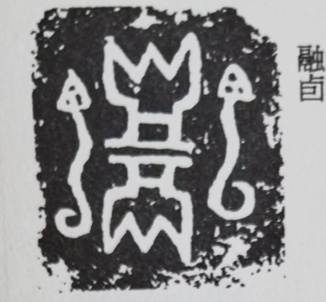

于是到了商代后期,“祝融氏”的“融”字已有了内涵深深的会意——《说文•鬲部》释:“融,炊气上出也。从鬲,虫省声。”(融,煮食物的蒸气向上冒出。从鬲,虫省声)其实甲骨文较早一些的“融”字从土,象形一群龙蛇从土堆里爬出(《乙》7012),许慎说“从鬲,虫省声”已经荒腔走板。台湾省王心怡《商周图形文字编》所载“融”字多例,它们会意的文字基础已经是祝融氏之族光辉历史的叙述(图14)。

其实到了商代后期,即上述图形文字产生之后,“融”字的意义已经成了一个神圣的概念,它的意思至少涵含了这些:

A.重黎氏之“黎氏”是火正,在“民但知其母不知其父”的时代,黎氏掌管着灶火,是“火神”的发轫者,她带领全族信仰鸟图腾,由她代表的领袖也可以化形鸟图腾;作为她们的职事司火属阳,她们的身份属于阴;

B.黎氏制造的三足鬲,已经具备了象征太阳的初形,三足鬲已经有象征太阳鸟的意义;

C.鬲两旁的龙蛇是龙图腾伏羲氏的象征神物,伏羲女娲是兄妹兼夫妻的同族婚者,他们的图腾共有,作为龙图腾的伏羲和凤图腾的女娲,他们图腾的象征物,一定会“龙中有凤、凤中有龙”(例如龙生鸟爪、凤生蛇腹甲等)。两条龙蛇象征以伏羲女娲为代表的祖神;

D.反正相扣的两个鬲,象征豢龙——鬲有食物可以豢龙,鬲相扣而未扣实,表示鬲即可豢龙又可给龙以自由,因为龙要享受豢龙者的供奉,又要出外发挥其神力;

E.豢龙氏是祝融氏一族,帝舜倡导豢龙,因为它就是祝融氏一族的领袖……

一说豢龙策略始于炎帝氏。我说它是“策略”因为它具备凝聚民族的功能——继颛顼氏的伏羲女娲氏将龙凤奉为图腾太有吸引力,他们作为凤鸟属阳且阳中有阴,他们作为龙蛇属阴且阴中有阳,各个奉此信仰的族群,即可有龙、凤的精神信仰,又可享有日、月赐予的现实节气。所以豢龙“策略”的意义,真是千言万语,说道不尽。

《易经》当中有《蛊》卦,象形在一个器皿中豢养了两条龙蛇类的爬虫,其与“融”字构型基础相似。其卦有“祸害的事业被继承”的意思。“豢龙”的本意大约是“祖先的神圣得以继承”,然而神圣的发展成祸害,正是一个事物的两端,这可见“融”“蛊”造字的本义。“融”可谓豢龙的积极作用,“蛊”则是豢龙之希望的反面。

我琢磨,台湾崇义王心怡搜集的“融”字,其字境形成的历史,自黎氏执掌着族群的灶火,到帝舜氏、夏后氏孔甲御龙,又到周宣王时代程伯休父隆重颂扬自己的祖先重黎司天司地,一直相当的煊赫。

看到了今天陶寺遗址复原的古老的观象台,我浮想联翩。帝舜氏应该将测日定时的科技带到了陶寺遗址。清人俞正燮的《癸巳存稿·卷一·蚩尤》条引“《管子·五行篇》:云黄帝得蚩尤而明于天道。又云,蚩尤明乎天道,故使为当时。”我们暂时弄不清这个“蚩尤”是不是指着政变了黄帝后人帝尧氏的帝舜——因为古史当中,包括少昊氏、大昊氏、帝舜氏等等凡违逆、对抗黄帝氏的族群,多半被黄帝民族集团的“粉丝”统称“蚩尤”。也许这个“蚩尤”指的正是《尚书·尧典》曾记述了帝舜氏“明于天道”而涉身帝尧氏观象台有关的司天活动。如果此说可准,那么少昊氏测日定时的科技举动,正因为大昊氏、帝舜氏的继承,从而有了由东方到西方的传播。

重复一遍,这传播具体举措为龙凤图腾、日月崇拜、阴阳归类、八卦方位等等……

文献上常常出现“乘龙”“乘二龙”等字样,如西汉人戴德《大戴礼》“颛顼乘龙”、晋王嘉《拾遗记》“炎帝养龙”,还有“黄帝乘龙”等——虽然颛顼氏、大昊氏文化有关键的影响作用,炎帝氏文化也早于帝舜氏效事帝尧氏时期,但按他们“乘龙”文献记载出现的先后,我认为以帝舜豢龙较为真实。

《左传·昭公二十九年》记载祝融氏族群有董父甚好龙,“龙多归之”,乃“扰畜龙,以服事帝舜”帝舜乃赐其姓董,姓氏曰“豢龙氏”。有了这个豢龙氏,意味着有了专职的龙保姆。其豢养的龙为一雄一雌,似乎象征着人祖伏羲女娲——也许这就是让中国人认祖归宗为“龙的传人”之根源吧。如果封国豢龙氏之事的确职事自帝舜,那么“大昊氏以龙纪”的举措起自帝舜,帝舜就是地地道道的政治家,因为他将龙图腾和中华民族有绪可依的人祖结合在了一起。因为大昊氏出自少昊氏,社会结构先自母系而后父系,出自凤图腾的女娲氏(黎氏)必须融合于龙图腾的伏羲氏,于是就有了中华民族龙凤图腾的“龙中有凤、凤中有龙”的先文字化的会意式图像。从这个理式结构中,我大胆的判断:黄帝氏在其遭遇所谓的“炎黄争帝”时,他尚未遇到龙图腾。所以帝舜氏谋事到陶寺遗址时代,主要的是将象征凤图腾的陶罐同化到帝尧权力控制范围。绘饰一头双身龙陶盘以表示豢龙的时候,是帝舜氏巩固了自身的统治地位之后。

陶寺遗址出土的一头双身龙龙盘的出现(图15),至少经过了“龙中有凤、凤中有龙”之千余年的认识时光。早在公元前4400年—公元前5200年赵宝沟文化时期,已经在图像文献里出现了“龙中有凤、凤中有龙”现象(图16)。这种龙和后来的甲骨文“龙”字那样,构成的字画都做“C”或“S”形。但它生着猪首、龙蛇躯、鸟的翎毛,颇合乎“龙中有凤、凤中有龙”的会意原则。

陶寺遗址出土的一头双身龙之双身,至少在这个时期稍后的红山文化(公元前2800年-公元前4600年)也出现了(图17)。不过这是两头一身龙。一头两身龙和两头一身龙,意义大致一样。《山海经》说女娲氏主图腾是“䳃”“狂”,即本鸟乃猫头鹰的凤鸟。如果果然如此,那么红山文化的两头一身龙,至少酝酿在陶寺遗址一头双身龙以前很久很久。《国语》说重黎氏的威望直接在颛顼氏之后,又说明祝融氏民族集团作为东方民族站在中华文明前沿之久远。

陶寺遗址出土的一头双身龙之龙头,异质同构的对象一直疑似不休。对照贺兰山岩画虎形龙之龙头,我因为它的头,是虎形龙龙头。中国龙到了商代,根据东方苍龙星宿和西方白虎星宿天体概念的加持,基本上统一成虎首蛇躯龙、和虎形蛇尾龙两种龙图像,作为商王族的祖先帝舜氏推广的豢龙策略,他创造的龙应该是商王族崇拜的虎首蛇躯龙、和虎形蛇尾龙,也就是说陶寺遗址的的一头双身龙是虎头蛇躯龙——贺兰山岩画的虎形蛇尾龙可能是和夏后氏后人、匈奴族有关系的一种龙(中国的虎首蛇尾龙,一般身上都有象征龙的旋涡纹),准此,在帝尧氏影响范围里的帝舜氏,他创造的龙头也应该是异质同构了虎头(图18·左、右)。

帝舜氏出自帝俊。“夋生日月”,作为“夋”之命名,即便单独出现,也基于其有“夫妻兼兄妹”的另一半暗暗呼应。一如称“伏羲”“重”,必及“女娲”“黎”。后来学者费尽了精力非要考证出二者了无关系,殊不知他们彼此不分,正如凤之二凤、龙之二龙分不开来,这只因我们的男女祖先分不开来的道理一致。山东青岛平度博物馆收藏着一株铜铸螳螂捕蝉的太阳树,大家多不明白树下护树的猴子象征着谁,只因这只猴子背上雕刻了龙蛇的鳞。这因为大家忘记了甲骨文帝俊的“俊”字象形手掌朝上的猴子,因为帝俊女娲二人是传说中的“夫妻兼兄妹”,帝俊化形图腾猴,女娲必须也要化形图腾猴。帝俊龙图腾,作为“夫妻兼兄妹”女娲也会龙图腾而生鳞!

既然伏羲女娲共称“重黎”,那么一心家天下的后继人夏后氏,其家天下的障碍必定是重黎氏。于是《山海经》叙述大禹灭共工氏的领袖相柳之后,必须要消灭的心腹大患一定是重黎氏,因为共工氏是重黎氏的同族,所以今天仍然屹立的石峁遗址——大禹城,一定会建筑在重黎氏的神庙上:重黎氏、祝融氏的太阳神庙被大禹毁坏了,大禹在太阳神庙上面建筑了大禹城。

我们是龙的传人这个说法,意味着夏后氏不一定是重黎氏的同宗共种,夏后氏忽略龙的传人之认同,有可能致使大禹父子家天下的举步维艰。夏后氏孔甲启用帝尧氏之后刘累“御龙氏”养龙,大概是因为夏后氏一度忽略了龙图腾,从而丧失了对天下人民的凝聚力。目前我们看到夏代后期之龙图像出土渐渐增多,大概就是夏后氏启用“御龙氏”再度豢龙的必然。

由凤到龙,就图像而言,这就是中华民族文明不可否认的信仰历程。《史记·封禅书》说黄帝死了而“乘龙升天”,恐怕是附会帝舜豢龙导致的巨大的精神影响而已。

凤舞龙飞——中国龙凤文化产生自东方沿海,再向中国的西方传播乎?

图1·北辛文化的水鸟鸟鬶(相当于少昊时代。烟台博物馆藏)——这就是中国早期的凤鸟。

图3·少昊之后莒国的栖息双鸟之铜圭璋(山东莒县出土)。一般圭璋是种高贵的帽徽,象征太阳升起的山峰;圭璋两旁的长颈鸟,显然是水禽。《左传》转郯子云:我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。这凤鸟的出现正值“历正”,可见此“历正”的鸟是候鸟,大概是水禽。莒国是少昊之后,其太阳鸟即为水禽,可见图1北辛文化之鸟鬶所拟即为水禽品种的鸟。

图4·山东淄博博物馆藏:战国时期象征太阳的陶塑翳凫形太阳鸟。一望而知,这只太阳鸟是一种水鸭。此图像的水鸭身体四周围着一圈光芒四射的太阳。这是少昊氏之凤鸟为翳凫的一种间接证据。

图5·石峁遗址门口陈列的仿祝融氏太阳神庙之族神——猫头鹰形陶鼎。

图6·左,较早的灶神——后世的太阳神(日头)。中。吉县沟堡村出土(神木博物馆藏)右·汉代的灶神(青岛崇汉轩汉画博物馆藏)传说灶神的祭祀场所是灶。文献上又说“赤帝”是太阳神。这因为“炎帝”之时代,是伏羲女娲民族集团的继续。

图7·四川广汉三星堆日头形太阳神。图6的灶神、日头、是它的几种形体。

图8-1·连云港藤花落遗址外围墙。图8-2·连云港市连云区泰山路藤花落遗址出土的双翅耳陶罐(山东龙山文化遗址出土。今藏连云港市博物馆)。这处遗址可能是帝舜氏留在连云港苍梧山脉一部被夏后氏消灭的地方。

图9·陶寺遗址出土之其外壁上的鸟翅膀形之耳鼻,其应该与图8-2风格一致。

图10·新石器时代大汶口文化遗址出土。这只航头遗址出土的高领黑陶罐罐壁上有一对鸟翅之象征(今藏莒县博物馆)。

图11·大汶口文化遗址出土的有水禽尾巴的鸟鬶。

图12·1978年五莲县潮河镇丹土遗址出土的拟鸟首纹玉琮

图13·湖北随县出土商代二里岗时期商王族一头双身龙族徽(这时的龙生着翅膀。龙的蛇躯鸟爪盘曲在龙的翅膀之下)。

图14·王心怡《商周图形文字编》所载“融”字。

图15·陶寺遗址出土的一头双身龙之龙头。

图16·赵宝沟文化之猪首蛇身鸟翎毛异质同构的龙。

图17·公元前2800年-4600年红山文化的鸮首两头一身龙

图18·左,贺兰山岩画一种虎形龙之龙头。右,贺兰山岩画一种虎形龙之龙头。这种动物的头,很像陶寺遗址出土的一头双身龙之龙头。

【作者授权首发专稿】

王晓强更多作品

世说文丛总索引