岛城的海边,看到复旦大学的校门,不知不觉像是置身邯郸路220号的街旁。

当年进出复旦的大门,从未在意它的外观有什么特别之处。校门的建筑本身,除了砖红的外墙,就是引人注目的毛体“复旦大学”校名。

进入邯郸路的学校大门,有时在左侧的长条桌子上会摆着新出刊的《复旦》校报。但更多的是大门左右两边张贴的讲座通知、答辩消息,那是复旦的另一个移动的大课堂。不能不说的是,在复旦听各类讲座是开阔视野、发现新知、解读社会的大好良机。

1993年9月刚到复旦聆听的第一个讲座,是在复旦发展研究院、由一位美国教授演讲关于太平天国的研究内容。讲座是历史系组织的,假座复旦发展研究院一楼的一间大会议室。当时复旦发展研究院成立刚刚半年多,“知识经济”的研究方兴未艾。作为掌握新思想、新理论、新实践的高等院校,复旦也在一个新的制高点上发挥着积极作用,给转型期的政府决断和经济发展提供理论支持与政策帮助。

时任校长杨福家是复旦发展研究院的院长。以发展研究院为名,他组织过多次重量级的讲座,包括里根总统的顾问团成员来讲智库,当年对Think Tank对应的翻译,还是“思想库”的用词。李政道来讲天体物理的研究成果与前沿动态,黑洞、暗物质等一大堆专业名词和理论,听起来既玄妙又振奋。而校长杨福家本人也是享誉海内外的著名核物理学家,后来他出任英国诺丁汉大学的校长,成为首位担任英国大学校长的中国人。

那年,上海证券交易所还不到三岁。每天中午在南区的宿舍吃饭时,顺便就能收听上午闭市的股票交易行情。有着新中国上市公司收购兼并第一枪的“宝延风波”刚刚发生,管理学院的谢百三随即开了讲座。他把事件的前后经过捋得清清楚楚,把股票交易的趣闻讲得津津有味。在谢百三执教的证券课上,有一次他还把大名鼎鼎的“杨百万”请来搞了个讲座。结束时杨怀定从口袋里掏出一把名片,迅速被在座的同学们纷抢一空。

谢百三是厉以宁的学生,大家都知道。但了解到《基督山伯爵》的初译者是蒋学模,还真是从谢百三的讲座上得到的讯息。果然在经济学院的一次博士论文答辩会上见到了蒋学模。挺拔的个头、经典的发型、清晰的思路、明朗的发声,显然蒋老就是马克思主义政治经济学的经典代言形象。复旦师生对于蒋学模的评价是“很知名、很开放、很风趣”,但他自称“不断悔改的马克思主义经济理论工作者”。由他主编的《政治经济学教材》,从1980年第1版到2003年第12版,经历了每隔两年就有一次的修订。所以他说,这都是“不断悔改的记录”。以“不怕守旧”和“不能守旧”的双重标准从事马克思主义研究,足见一位大学问家的风范。

上海是国际金融中心,中国外汇交易中心的总部在外滩15号的原华俄道胜银行大楼。中山东一路的南面、隔着几栋楼的外滩12号,最早是汇丰银行大楼,如今成为上海浦东发展银行的总部。有一次,世界经济系请来了浦发银行的行长在第五教学楼的阶梯教室做讲座。之前的系副主任陈伟恕当时正担任浦发银行的副行长,因此请到正行长来搞个讲座也是顺理成章。当行长先生在台上不断地讲述“阿伟、阿伟”的时候,大多数的听众都是一头雾水。经陪同老师解释,原来行长讲的是“外汇”。

国外的不少大学,都不设围墙和校门。或者说,有了围墙和校门,一般也不会有门卫和传达室。大学的开放,不是大门的硬性打开,而是大学的精神,渗透和传递着开放的基因和自由的风气。

一些复旦的知名教授,他们以讲座的形式给研究生开课,也是对所有人开放的课堂。大学教育的这种开放程度,体现在进入校门时没有被问询,进入教室时没有被阻止,即使你不是这个或那个班上的学子。很难想象,一所封闭的大学校和孤岛式的象牙塔,它会创造什么社会价值和培育何等的栋梁人才。

受益于敞开式的课堂,感受了世界经济系华民的国企改革专题、法律系董世忠的国际法专题、外语系陆谷孙的英语学习专题等一系列的讲座课程。外加博士论文答辩会,通常都要延请本专业的知名专家到场评判、问讯考核,以至这种类似讲座的答辩会更是增长知识与开拓思维的绝佳机缘。

记得一次国际政治系的论文答辩会,是陈其人的博士生。答辩人在前陈述,一排评委在台上端坐审听,而导师陈其人则在边旁不时记录。当有评委对博士生的论点提出问询时,陈老一手托腮、一手记录,面部还会显现出不同程度的严肃表情。陈其人是研究《资本论》的权威,更是桃李满天下的名师。那时陈老已届七旬,从博士答辩现场观望,确能感受到他严谨的治学态度和高尚的师德风貌。

大多的讲座都在晚上六七点钟的时间,常常会碰到笔记本占座的情形。有时讲座爆满,门口和走道都挤满了听众,那真是体会到了对知识的渴求以及知识与力量本身所引发的动力向上的趋势。

邯郸路上的复旦大门,左边是银行、右边是书店,这极像是对知识与财富的无声诠释。复旦以此为大学的坐标原点,编织出的动态象限,让一代又一代的复旦人终生受益。出书店、下地道,就是邯郸路的南侧。左边是图书馆,右边是第五教学楼。图书馆里,每天望见陈望道先生的半身雕像。五教大楼,与邯郸路大门正对,是南部建筑群的主体。提到大楼一侧的美国研究中心,自然而然又想到令人敬佩和了不起的谢希德先生。

这就是复旦,一座不设防的学府。不分科系、不看证件、不管长幼、不问来路,只要你听、你学、你想,就有你可以坐下的课堂。学校五座教学楼的进门大厅,都在显要的墙面上悬挂着该教学楼里每天的课程表。课堂是对所有人开放的,包括课表中所列的硕士研究生的课程。由此,有机会聆听了陆谷孙先生给研究生开的系列讲座,便在五教外语系办公室旁边的一间会议室里。

之前对于陆谷孙先生的了解,始自《新英汉词典》。有一次中央电视台的《正大综艺》节目中,他作为嘉宾出现。受到主持人杨澜的采访时,方知他是中国莎士比亚研究的大家。在复旦学习,能够亲身潜入他的课堂,自然算是千载难逢。

讲座大致是在周四下午进行,每周一次,听课的主要对象是一群研究生。作为旁听者,我们坐在会议圆桌后面的椅子上。讲座有提前印制的讲义,开讲前、按人头每人分发一份。每次上课时,陆老师都是提前赶到,一身整齐利索的衣着、一张温和黝黑的面庞、一副学问深厚的眼镜、一口纯正清朗的语音。

至今记忆深刻的,是陆老师讲到的信息高速公路。1993年,社会主义市场经济的理论刚刚确立,而国内仅有的几条高速公路正式通车也没多久。对于高速公路的认知尚且流于形式,那么信息高速公路的独特概念作何理解,更是难以想象。

谈及中外文化差异体现在日常生活时,陆老师指着桌上一只带盖的口杯做讲述。他说,依照外国人的思维定势,他们会把杯盖平行移开,顺势放在桌上。大多中国人的做法,通常会把杯盖倒置过来,以避免盖底与桌面的直接接触。看起来,这是保持着一种卫生习惯。细细一想,中外迥异与东西有别却是无处不在、各有情理。

学现实中的英语,离不开时事新闻的获取与报纸书刊的阅读。陆老师指着一份周刊的新闻报道,说文中的voluntary rape是他碰到的一个新词儿,也是他所不完全理解的。三十年过后,网络新词司空见惯、层出不穷。在时刻面对一个个新词之时,少不了的是要学会判读社会上不断涌现的一件件新事。

听这种课,你感觉不到有讲堂式的灌输。实际上,在探索梦幻世界和未知领域时,它绝对会让你如获至宝。其中,既领悟到一种方法,又开启一扇大门。通过学习一门语言,去认识一个世界、去增长一份见识、去经受一种体验、去铸就一己之心,想必绝非是独立的个体所能为。细思慢想,那一定要有着无数旁人的引导和真切感受的教诲,才能达到既定的目标或是预期的设想。师者,所以传道授业解惑也。

离开复旦后,曾经通过媒体报章时不时关注过陆老师,也特别留心那本厚厚的新英汉大辞典是不是又有了最新的版本。不过,记忆最深的、还是他说的经典话语,“学术是我生命的延续,学生是我子女的延续”。他把学,做到了极致;他把问,留给了我们大家。

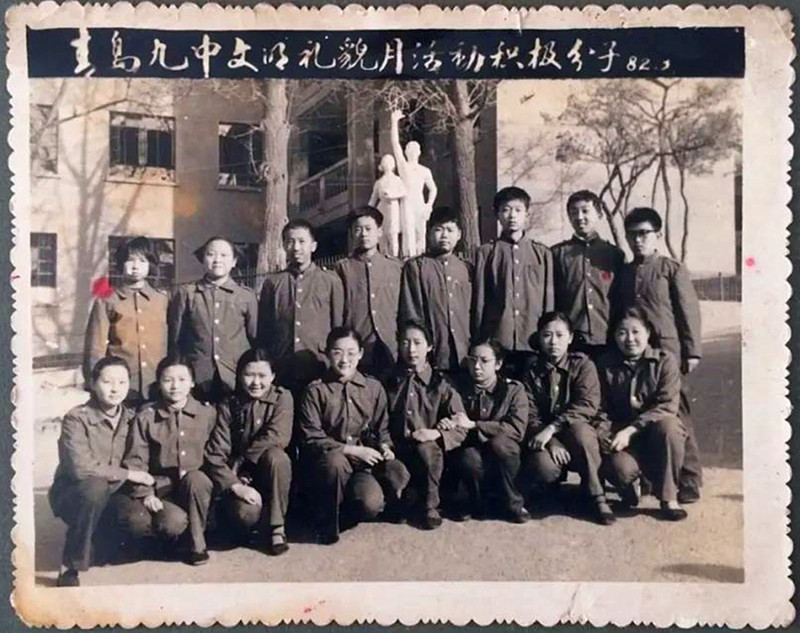

图片黄亚钧老师(后排右三)与同学们合影 (后排左一为本文作者)

(作者曾就职于青岛大学师范学院,1993-1994年在复旦大学世界经济系进修)

2023.7.14

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论