“不是说十一点的船嘛。”

“十一点半。”

三个老船工爱答不理。许是问的人太多了,他们早就烦了——每天要在这短短的海路上走七个来回。越是节假日越忙碌。除非遇七级以上的大风,船停开,他们才能歇息。

等船的空当,我与一个渔把式说上了话。他健谈,我恰有采访的职业病,彼此一下子熟络起来。只是,他健谈偏又耳背,我须凑近了说话,这才看见了那些疤痕,在眉骨和下颌,与岁月刻在了一处。

“老爷子,多大年纪了?”这通常是老者比较愿意回答的问题。

“八十一了。”

“不像。身体真好。”这一定是不会在老者面前出错的话。

事实上,他真的不像。他的肤色不是渔民的颜色。常年闯海的人,满脸粗暴美学,出海一次,就黑一层,起泡,脱皮,一次次,一层层,黑色便也渗入了肌体,再出海再黑下去,再起泡,再脱皮,直到百毒不侵——而他,褶皱浅淡,面色明净,几颗老年斑已经移入了发际线,就像星辰坠落于大地。

“你一直住在岛上?”

“我在岛上生的。我爷爷也在岛上生的。”

是嘛——我感叹起来。更觉得与他聊天的有趣。学家考证,秦始皇遣徐福入海求仙药时举行了隆重的斋戒、沐浴和祭祀仪式。仪式在琅琊台举行,斋戒之地就在琅琊湾的斋堂岛,他的岛。

“你一直打渔?”

“十六岁上船。打了五十年。”

这是一条风干的老鱼啊,潮水已经归隐在他的深处。

“老爷子贵姓?”

“姓肖。岛上只有两个姓,不姓肖,就姓石。出门就是亲戚家。”

我越发觉得有意思起来。“再无其他姓氏?”

“后来女婿上门,才有了外姓人。”

他说岛上安生,从来不用锁门。那一年,八十年代那会儿,岛上来过一个小偷,白天乘船上了岛,晚上打算偷偷离开,结果被发现了。小偷围着岛跑了一圈,实在没处可躲,最后丢下东西跳进了海里。

我哈哈笑起来,这是一个多么不专业的小偷啊。

船开了。

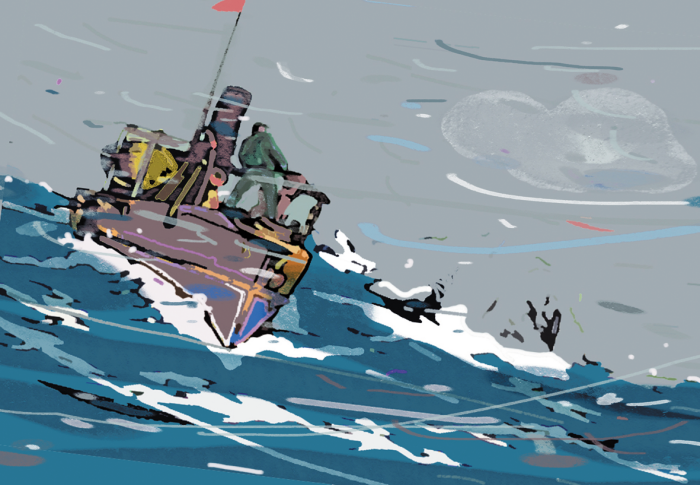

我和渔把式老肖头并肩坐在机舱外面的椅子上。风是蓝色的,裹挟着新鲜的腥甜味,阳光里有逆风的碎金,飘落在我和老肖头的心上。

“从前打渔苦得很,冷水冷饭,和衣睡下,睡哪便是床。捕鱼看天象。来了好潮水几天几夜不能睡觉,要趁着潮水浪峰抢鱼。”

“现在呢?”

“现在要热水热饭,还要每人一张床铺。人工太贵了,鱼却越来越少。我的三个儿子都转行搞养殖了。他们在城里住。孙子们有的上大学有的参军。这些年,岛上根本看不见年轻人了。”

作为渔把式的后代,最大的理想似乎就是离开渔船和大海,双脚踩在陆地上,到更安全的地方去,现在都实现了。老肖头不愿意跟着出岛,守在这里,过年过节,孩子们回来的时候有个“家”在。“再说了,我爹我爷爷的祖坟都在岛上呢。我也要埋在岛上。”

巴掌大的小岛,在渔业还没有兴起之时,岛民自给自足,日出而作日落而息。地不多,收完玉米就种花生和芋头。海货比菜便宜,穷的时候,能连吃一个月。每天到海边捞些野生的海虹蛤蜊海蛎子,管饱。这是一种最没有成本的食物,不花钱,甚至调料和油也都省了,清蒸便好。

“说起来不怕你笑话,我做了一辈子船老大,晕了半辈子的船。头十年,一上船就吐得稀里哗啦。”

“晕船你还做船老大?”

“那时候靠种地养不活人,只好出海,只有在海上才能活命。”

按照老肖头的回忆,渔业大发展是从上世纪九十年代开始的,出海捕捞的鱼逐渐卖出了好价格,岛民中很快出了万元户,比陆上的城里人还有钱。“那会儿,岛外的姑娘愿意嫁过来,岛上的姑娘也不愿意嫁走,倒插门女婿都挤破了头。”

码头旁边矗立的几座专门储存海货的冷库,就是那个时候开始建的。当初挣下大钱的,现在都换了400马力以上的铁壳大船,专门跑远洋,半个月不回来一次,听说都跑到西太平洋上去了。

“岛上原来有座小学,渐渐招不齐学生,孩子们都被送到了条件好的市区,小学改造成了旅馆。也有把自家房子拾掇出来开渔家宴的家庭旅馆的,十五六家是有了。生活用品都是从岛外运来。”

岛分南北,南面是丘,北面是平地,南北之间有一条堤坝连着。岛上原来有两个村,现在合成了一个。老人还是喜欢住在岛的北面,那里有老水井、老家巴什。南面是一座海拔69米的小丘,好像海岛昂起的头。丘上树多,高高低低,老肖头说,初秋的夜晚,站在丘子顶上,能看见北斗七星大如鸡蛋。

“那年,胶南投资了六百多万元,铺设了海底电缆和供水管道,解决了祖祖辈辈吃水难、用电难的问题。岛上通了电,通讯基站也扯到了岛上,有了钱的居民还能上网、看电视。”

老肖头说话头头是道,且无吹嘘感,一副见过世面的样子。

海上路长,他在空茫中行走,其实和在黑暗中行走相似,一切背景都简化了,都退后了,只剩下孤独的海平线,标示着人间与天堂的距离。天空或海洋的无际涯,让老肖头这样的渔把式从本能上很难相信那些未可知的世界里只居住着虚无。

“海上的物种太多了,我打了一辈子鱼,照样有不认识的。”

农耕区的二十四节气歌,意味着生产和生活周期是按年计的。而老肖头从小烂熟于心的则是潮水时间歌。它非常复杂,并且每天都不一样。因此,渔民的日子是按天过的,每一天都是个全新的周期,每一天都让人心生不安。行船闯海,命途多舛。任哪个岛哪个村,都有渔船出去从此再也没有回来的事。岸上的人两眼望穿,总以为下一次涨潮会有奇迹发生,到头来也只能葬个衣冠冢。

但既生为渔民,宿命难改,也就只有坚强地活下去,我想像着,站在风口浪尖,老肖头扯着嗓子吼起来。置身风暴的中心,老肖头把自己抛了出去。老肖头和大海的关系有点说不清,是母子,是病人与医生,是选中和被选,是互相供养,是修正以及完成……

“下了船来喝口水吧,嫩大娘炸的朝巴鱼,愿意吃就一块吃点,我这个人不说客套话。”

老肖头说的朝巴鱼只在斋堂岛附近水域里有。将带线的鱼钩扔到海里,这种鱼就会来咬钩,根本不用鱼饵。

老肖头不客气,我便也不客气了,心想吃顿饭留下钱便是。下了船,便跟在老肖头后面走。不见年轻人。只有一些老人坐在码头聊天、抽烟。

很快就到家了。肖大娘热情地招呼我,吃完饭就唠开了家常。她边说话边不忘手头的针线活儿,一旁的老肖头却沉默了,许是颠沛了一上午,累了。他盯着老伴儿做活儿,看了一会儿,两眼开始眯起来,打起了瞌睡。

太阳渐渐开始偏西。

“你要是秋天来就好了。可以买点干海货回去。刚捕捞上来的,在码头边直接洗干净了,晾晒在岩石上,苍蝇不招、蚊虫不咬,海风一吹,三五天就好了。跟别处的味道不一样。”

老肖头看了一眼我手上的单反相机,问,沉吗?不便宜。

他又说,“你给我拍几张照片,洗出来。寄家里。我给你钱。我没有正经八里的照片,说不定哪天急用。”

我明白了他的意思。端端正正地举起了相机,富有仪式感地按下了快门。

原载《青岛财经日报》“人物”周刊

2023.7.19 A8版

组稿编辑:周晓方

阿占更多作品

世说文丛总索引

评论