乌托邦制造一种虚假的平等,却无法浇灭一簇簇独裁意志的邪火。我们需要的是真正的自由——不越过他人自由界限的自由。

一、焚烧的快感

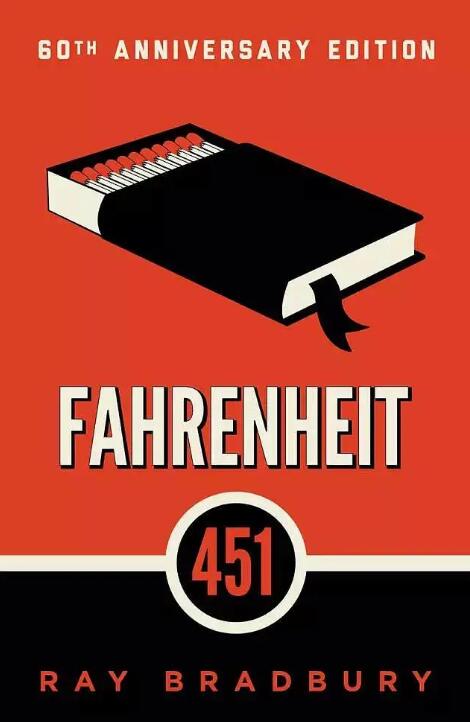

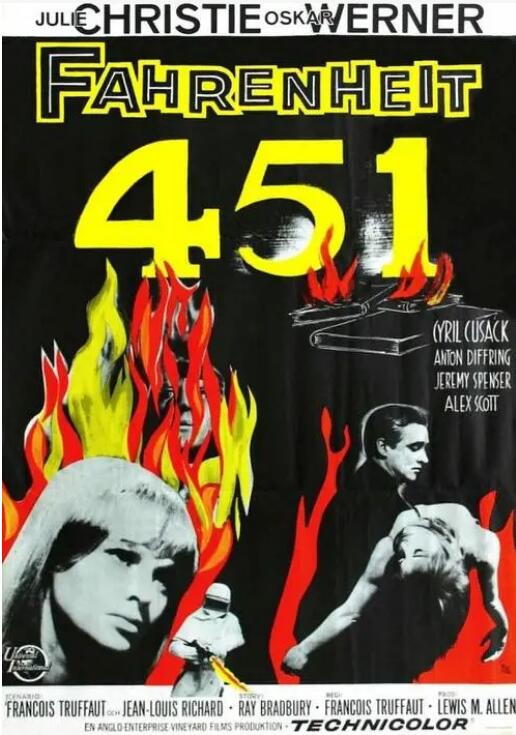

乌托邦不仅可以被想象、或被某种理论体系演绎出来,而且可以在现实中被打造出来。乌托邦在20世纪大行其道,我们这一代人对它那妖幻的面目非常熟悉。比较一下两部反乌托邦小说:奥威尔的《1984》描述的乌托邦国家机器极其恐怖,它以领袖崇拜(老大哥)、无处不在的特务监控、对自由意识的残酷剥夺来维持其运转。布拉德·伯里的《华氏451》所描述的乌托邦社会则有了一个新特点,即扁平化的大众文化心理参与进来,成为了乌托邦主义的最基本的元素。

小说讲述在未来某个科技高度发达的时代,电视传媒完全覆盖了人的精神生活,在“三面的电视墙”里,与主持人互动对话、载歌载舞,享受着甜滋滋的快乐,把自己麻痹在快乐的面具下。其实,我们今天的科技已远远超越了作者当时的想象(这本书出版于1950年代,中译本最近几年才有),如今,网络和手机比电视墙更具魅力,节目主播花样百出。人们无论居家还是乘车,眼睛总离不开手机,似乎对身边的真实世界不屑一顾了。

小说讲道,“政府看出民众只看香艳暴力的东西是多么有利的事”(110页),大众文化传媒,还有我们今天流行的“鸡汤文化”趣味,“亲!亲们!”的称呼等等,就像镇定剂一样,让人耽于虚假的快乐,回避真实的生命质量,放弃独立思考。而书籍却是最危险的东西,它打破平衡,带来刺激,唤醒思考,因此必须禁止。最简捷的办法就是:“别面对问题,烧了它”(153页)。在消防队工作室的墙壁上贴着“一张张列有百万禁书的清单”(40页),惠特曼、福克纳、斯威夫特、但丁的书,还有圣经,都是禁书。由于这种需要,消防队员的工作不再是灭火,而是纵火。一旦接到举报电话,“火蜥蜴”立即出动,去烧毁藏书者的书籍和房屋。

人们谴责古代的愚民政策,一般认为:统治者使百姓愚,就愚了。其实这只是愚民现象的一部分内容,并不是全部。《华氏451》就揭示出了另外的原因——焚书是反智者的普遍欲求,这就不能只怪统治者了,而是一种合力的人性驱动使之然。

小说开篇的第一句话就是“焚烧是一种快感”,一种反文明的、仇智的快感,这种快感出自恶愚的意志,是善良意志的反面。焚书行动都是在夜间进行,“因为夜里的火景比较靓丽?比较壮观?比较精彩?”(47页);因为夜晚有最佳的观赏效果,以便让街坊四邻都来分享炽火烈焰的快感。勒庞《乌合之众》一书的主题,阿伦特揭示的“平庸之恶”问题,正是这本书中所描述的那焚书的烈火。群体行为可以掩藏个体的罪责,可以不计后果。“火究竟为什么这么可爱?……它之所以美丽,是因为它销毁责任和后果。”(145页)消防队的“队长是真理和自由最可怕的敌人,是属于那一群坚定不移的大多数,哦,天,可怕的多数暴力哦。”(136页)俄乌战争开战之时,有报道称,普京的民调支持率在70%以上,那么,所谓的特别军事行动,是不是一场“群体的暴力”?

历史上发生过许多焚书事件,以后也难保不再发生。消防队队长比提手里的电子火柴盒上写着:“保证:本点火器可点燃百万次。”(66页)这个保证真是一个可怕的威胁。到了小说的“尾声”部分,作者又一次警告说:“焚书的方法不止一种。而这世界充斥着手拿火柴的人。”(220页)华氏451度是可以燃烧纸张的温度,消防员橙色的服装上都印有451的标志,但愿它不要印在世人的心上。

1980年代刚接触到“大众文化”的概念,说它要“削平高度,铲平深度”,当时不明白为啥非要这样。后来久经观察,看出了其中的微妙。大众文化崇尚娱乐,这很正常,人都需要娱乐。但是,当遇到“小众文化”时,就不是那么回事了。小众文化会让人感到陌生、压力和不公平。这就是要去削平和铲平的理由。

“人总是害怕不熟悉的事物。……大家都得一模一样才行。人人并不是生而自由平等,并不像宪法上说的那样,人人是被造成平等的。人人都是彼此的镜子;这样才会皆大欢喜,因为这样一来就没有见高山而渺小的感觉,无从怯懦、无从评断自我了。”这样,消防员就“换了新的任务,保护我们心灵的平静,免除我们对于身为劣等人的可理解而合理的恐惧”。(72页)

好书不会忽视“生而平等”和人的尊严。而上述“人人是被造成平等的”,则是一种文化和价值观上的操作。根源还是意志的专横,大多数个体意志的邪火都在燃烧,它否认差别,从而消灭个性。试想,一个“大家都得一模一样”的社会群体,该是多么虚假和扭曲?

一旦打破那种虚浮的“心灵的平静”,人的反应是强烈的。三位太太正在三面的电视墙中间陶醉着,蒙塔格恶作剧地闯入,给她们朗读一首《多佛海岸》(很美的诗歌),结果,菲尔普斯太太嚎啕大哭,鲍尔太太则怒斥蒙塔格:“我一再说诗会带来眼泪,诗会造成自杀、哭泣和极不好的感受,诗是病态的;净是废话!这下子我得到证明了。”(124页)蒙塔格也因此被举报,陷入了危险的境地。

“这世界没有书也一样过得好好的。”(148页)这是比提队长的“读书无用论”,但为什么对书又是那么恐惧呢?政治的、哲学的话题一律遭禁。“撑住,别让忧郁隐晦的哲学浪潮淹没了我们的世界”(76页)。这个世界不能被扰动,它需要谎言来维持。“要是你不希望某个人在政治上有所不满,那就别让他看见问题的两面,穷操心;只让他看见单面……给他填满不易燃的信息……明明停滞着却有一种动感,他们就会快乐,因为这类事实不会变化。别给他们哲学、社会学这类狡猾易变的玩意,往那方面思考就会忧郁。”(75页)

我们当下的状态更不稳定,新闻报道都是些“不易燃的信息”,而网络却常常爆出“易燃的信息”。天地间一片喧嚣,于心何能平静,但愿我们已进入了乌托邦的尾声。以前,听人说自己是个理想主义者时,会觉得高兴。其实这正是一种主观化的疾病。总之,无论是个人的乌托邦,还是社会的乌托邦,都是灾难!

二、别样的性情

读《华氏451》,个人觉得,它的科幻味道并不突出,而它的艺术性更值得称道。小说极写一个单面的社会,但书中的几个重要人物却都不是单面人,而是具有复杂的内心矛盾和性格多面性的人。单面的社会是真实的,多面的人物也是真实的。

消防队队长比提是个恶魔,在他大肆宣讲焚书的大道理时,竟说出了那么多经典作品的内容,简直是个学者。他知道书的宝贵而又烧书,是知罪犯罪,由此造成了他严重的性格分裂。最终,他逼着蒙塔格把他烧死,那是他主动选择的解脱方式。教授费伯胆小怕事,巧妙地躲避着政府的迫害。但他还是站了出来,不仅救了蒙塔格,而且毅然走上了拯救书籍的旅程。

小说的主角是蒙塔格,他的工作是消防员,是专门从事焚书的职业。他的转变看似判若两人,其实只是他内心早就有的潜在的东西被唤醒。不好说这种东西是什么,良知?灵性?或干脆就说是一种“活”的东西吧。所谓唤醒,必须某个人内在存有可以唤醒的东西才行。蒙塔格对他的工作充满了疑问,如果他是那种“别面对问题,烧了它”的简单主义者,也就不会发生变化了。少女克拉莉丝像一个打破沉寂的问题出现了,虽然她出场的时间很短暂,但却极为精妙。蒙塔格的性格与克拉莉丝有一种内在的衔接,其中的意味可以感受到,却很难表述。

蒙塔格自从偶然遇见克拉莉丝时起,他机械无趣的生活节奏就被打破了。蒙塔格的世界里只有焚书的火蜥蜴、他太太的三面电视墙,了无生趣。而克拉莉丝仿佛是另一个世界的人,这个世界里有清晨的露水、夤夜的蜡烛和映心的光亮。小说描述克拉莉丝的笔触是独有的格调,在整部小说中的唯一。

她“带着一种温和的饥渴,似乎对万物有着无厌的好奇。那神情几乎是一种朦胧的惊异,那双深色眸子是那么专著地凝望世界,任何动静均逃不出它的觉察。”(5页)

“他打开另一本书。

这最钟爱的主题,我自己。

……

可是克拉莉丝最喜爱的主题并不是她自己。她喜欢的主题是旁人,还有我。”(87-88页)

能不能走向他人这种能力不是人人都有的。克拉莉丝能够觉察到那么多东西,能够把旁人作为喜欢的主题。让我们看看现实生活吧,你所遇到的是哪种类型的人?是“自我中心者”,还是克拉莉丝?

蒙塔格的妻子米尔德·里德所钟爱的主题是包围在电视墙中的自己。“她的脸孔像一座冰雪覆盖的孤岛,就算下雨,她也感受不到雨水;就算云影掠过,她也感受不到任何阴影。”(15页)

这不仅是一个单面的世界,也是一个冷寂的世界。克拉莉丝的出现不是什么爱情主题,而是要唤起一种生机,唤醒人对人的关注和爱。蒙塔格回想起小时候家里停电的时刻,“母亲找出最后一根蜡烛点燃,当时有那么多短暂的重新发现,那种照明使得空间失去了它的广阔,温馨地围拢他们,……”(8页)

“我们有几亿人,这个数字太大了,人人莫不相识。”(18页)

“你认识的人当中有几个会折射出你自己的光亮?……有几个人的脸孔会反映出出你的表情,你内心最深处颤悸的思想?”(12页)

三、空乏的仪式

消防队又一次执行焚书任务,他们来到一位藏书的老妇人家中。消防员为了把书烧透,要撕掉一些书的封皮和内页。那书页“像一只白鸽朴着双翼,停栖在他手中”。(44页)蒙塔格瞟一眼书页:“时间在午后的阳光下睡着了”,这话在他脑中灼烧了一分钟。没有机会读书的蒙塔格,却在这种条件下阅读,真是别具一格。出于好奇,工作中的蒙塔格顺手把一本书藏进胳肢窝里,“然后迅速抽出,就像魔术师变把戏!瞧!无罪!瞧!”(45页)藏书和看书都要被定罪,有罪者审判无罪者的大颠倒。

老妇人拒绝离开她的屋子,而情愿跟她的书一起被焚毁。这场面震撼了蒙塔格。老妇人镇静地站在将被点火焚烧的书堆中,“她的镇静是一种定罪。”(47页)而且,“这位老妇人破坏了仪式”(44页)。原来,纵火也是一种仪式,而凡仪式总是要往“神圣”上靠拢的。但这类仪式或是邪恶的,或是空乏的,不含“有质的信息”。在扁平化的时代,宗教仪式也成了信仰的空壳,供人寻找自我的优越感。不仅有“电视家人”(101页),而且“基督成了家人……如今他是块寻常的口香糖,净是甜腻腻的结晶糖,要不就是假借宗教之名推介特定商品,说它是每一个信徒绝对需要的东西。”(100页)

四、莫测的尾声

小说的后面讲述蒙塔格的逃亡。因为是在直升机和机器猎犬的追踪下出逃,小说的节奏就加快了,而细节却越发丰富了起来。

警方的大追捕场面宏大,而且向全国电视直播。为了制造声势和获得效果,电视上要求居民在同一时间打开窗户往外看,若发现逃亡者,立即报出位置。“只要人人在下一分钟之内从自宅往外看,逃犯必定无所遁形,准备!”然后开始数数,一、二……蒙塔格从随身携带的微型电视里知道这一切,真是万分惊恐,“他感到全城起立”(173页)。这样的直播极具舞台效果,见所未见的群众“监视—举报”的崭新创意。蒙塔格终于逃脱后,“他感觉有如抛下了一座舞台和无数演员”(175页)。

蒙塔格在大街小巷中奔跑,在河里泅游,然后“陆地拥向他,像一股巨浪。”(179页)从夜晚到白昼,抒情诗般的节奏。“太阳天天燃烧。它烧掉了时间……而时间忙着燃烧岁月和人。”(176页)蒙塔格沿着生锈的铁路继续走,终于找到了一帮特殊的流亡者,他们“外表是流浪汉,内在是图书馆。”(191页)每个人大脑里都记着一部书或书中的部分内容,蒙塔格所记的是《旧约·传道书》和《新约·启示录》的部分内容。这些人不仅可以把书口传下去,而且必要时就把记忆的书写出来。

“观看这世界和它的言谈举止,观看它的真面貌,如今我要饱览一切。(201页)然而观看所得是:“这个世界整个出了毛病”(130页)。小说的结尾处发生了战争,可能是核战争。巨大爆炸的气浪把走在乡野间的蒙塔格等人掀翻在地,“夷平了……城市看上去就像一堆面粉,没了。”(202页)

王起庆更多作品

世说文丛总索引

评论