回望初一。历史课从元谋人的讲述开始,继而领会到制造工具和使用工具的重要意义。此刻这一基本常识的获取,是谭老师在课堂上多次重复“工具”二字得到的。她清脆响亮并略带口音的发声,把个“工具”念得格外富有韵律与腔调。随之“工具”成了谭老师的特指,我想谭老师本人不见得知道。

生物课的李老师则从“细胞”开篇,引入这门科目的概念。然而当把书本翻到多少“页”开始讲到“根茎叶花果”时,却不知何时把同学们的注意力引导到对“叶”的特别读音上,极像是婉转的英语单词yeah的波浪式发音。Yeah~,从那以后就成了与生物老师划上等号的称呼。

人不可貌相。但对学校个别老师的外貌,往往是抓住一个特征而任意夸大之。阿军是我小学同学,中学我们分属不同班级。他们班里小曹同学的爸爸是学校的地理老师。曹老师脸大个儿高、外表显得敦实健壮,不知何时让一群神兽给叫成了“曹大胖子”。

一天的午后上学途中,在茌平路碰到阿军与其同班同学遂成三人并列之行。走进第三公园西南侧大门后,正好望见五六十米远的曹老师在我们前面。不知何故大家齐声狂喊“曹大胖子——”。曹老师迈步石阶,回头看了一眼后便径直而上。可走到校门口时,曹老师突然站住。随即,把我们叫到教学楼二层东侧办公室里,给好好地教训了一顿。初二年级曹老师教我们“世界地理”时还心有余悸,但对于这段插曲恐怕曹老师早已忘在心底。

说到人胖,就想到英文单词的fat。随着年岁的增长,逐渐学会了stout一词。从“壮实”的概念去体会“胖”,远比直观上说某人“肥胖”要礼貌许多。酒喝多了,还慢慢记得住Stout是一款烈性黑啤酒的名称。

一年飞度。初二开学时,教英语的王老师是位足有五十多岁的胖老太太。王老师身材不高,因为体宽、走起路来还有点儿左右摇晃的感觉。对于上课捣乱的学生,她有句口头禅,叫“谁谁谁、你不要太狂了好不好”。

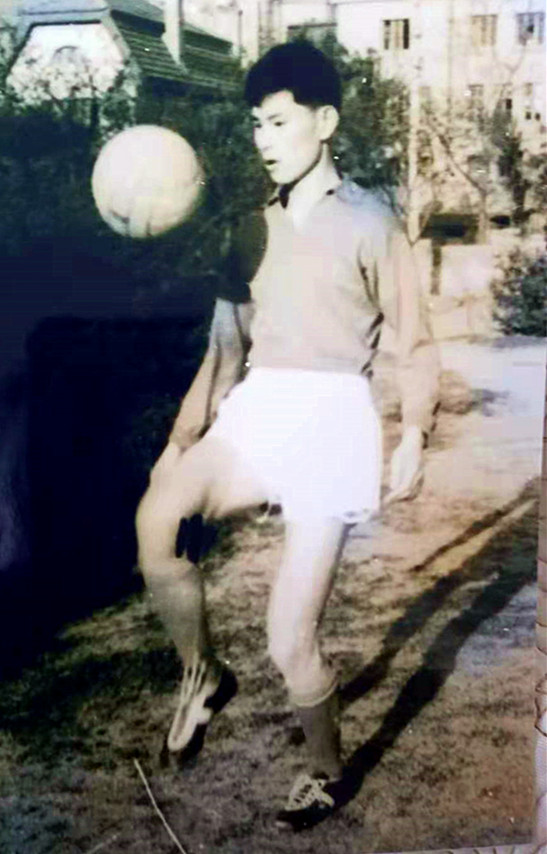

狂,不是crazy、是有点别太tricky的意思。当学到单词child变复数而成children时,少有人去问为什么一个“柴奥德”跟上个拼音“日恩人”(ren),就念成了“球准”。王老师的读音很独特,以致课间马上流传出王老师是“球准”的外号。那时足球开始盛行,刚刚入户的电视在转播“柯达杯”比赛,几名小将的球踢得确实准,那可是一段还算“球准”的足球时代。

要说外号的根源,还是与每位老师的授课内容关联,从一个侧面也反作用于学习者对探索的兴趣和知识的掌握。初三年级迎来的化学课,伴随着任课丁老师的是那个物质的量的单位、“摩尔”。

丁老师讲课投入,言词丰富。语调的抑扬顿挫,把化学中的专用名词说得没有化学反应也该有物理变化之效。比如“阿摩尼亚”,即后来学到的英语单词amonia,其实并无汉语发音那么更本地口语化。而化学试剂“石蕊”,丁老师就念作“是dei”,但最后可能是在课堂上反复强调,“摩尔”这一替代称谓一直陪伴延续着、并在高中阶段被自然升级至“老摩尔”的绰号。

相对于学校老师,同学们之间的外号更是大行其道,甚至人手一个。“大虾”、同班阿宏同学的外号,源自音乐课堂。在“德智体美劳”全面发展成为一段时期的教育方针时,上美术课和音乐课是美育的主要内容。中学时代的音乐课是在每周一次的固定时间,在教学楼外单独的一处教室里上的。

进学校大门右拐四五十米,是一座独立的平层建筑体。礼贤时代的藏书楼,九中记忆的“鲁迅礼堂”。礼堂北边有个侧门,正门则在朝向上海路的西面。曾经的藏书楼,可说是岛城的首家图书馆。这样北侧的一大间房,就成了上音乐课的教室。学校的音乐老师只有两位,男老师姓张、女老师姓李。张老师的大儿子同我是初中同学、李老师的大女儿同我是高中同学,六年光影极像在音乐的熏陶下度过的。

张老师戴眼镜,声音洪亮、讲话有气势,当然还是以严厉著称。“贝多芬”,据说是前几届学生给张老师留下的一则雅号,时不时在坊间暗暗沿传。音乐课上课前先要在西门外空地上站队,在口令下有秩序地进教室。上完课,也要排队鱼贯而出。教室的地面是木地板的,讲台左侧的窗前是一架钢琴。上课的学生则坐在一排排的长凳上,没有教室里的那种桌子。阿宏是体育尖子生、百米速度超快,上课时他坐在靠右侧墙体的一边。有次上课也许是劳累或是无聊,阿宏一度弯着腰靠在墙边。张老师看到后,便予以纠正并把弯腰形状同大虾做了类比。也许拿到今天,这样的一个不大不小的比喻会被扯到“歧视”高度,当时却不知是谁最先把“大虾”的外号给叫了开来。

上高中,阿宏到了另一所学校,我们没了联系。十多年前,在四方路“苟不理”巧遇来此买包子的阿宏。简单寒暄后,他说老父在山大医院住院,专门到这里买包子给老人吃。交谈中,还得知他一直在做留学的工作。别说,当年的“大虾”之称还真同今天阿宏送出一批批的学子有关,因为出去的人注定是有“海龟”的。

那时我远离家乡,耳闻目睹无数的留学事务与出国案例。在一团团的朦胧中捋不清或根本就没想去搞清,到底为什么我们那么热衷于让独自的个体或是把家庭的子女都送到国外。经历过后,方才恍然大悟却未必豁然开朗。漫漫迷途,依旧感觉让这个异乎寻常的民族来点儿真正的思考与深度的反悟,兴许才是坚定信心与钢硬道理之所在。

路遇阿宏两年后的元旦假期,班里的阿文同学组织了一次初中毕业25周年聚会。半夜时分我跨越时差爬起来给阿文打电话祝贺时,同学们正好在操场的看台上、按照当年毕业照的布局准备合影留念。在几句电话问候后,我听到同学们在班主任钟老师的指挥下齐声向我问好。挂断电话,转头望望窗外依稀泛亮的新年第二天的夜空。想想东八区正午时分,一群当年的孩子如今已届不惑之岁,还依旧情似孩童般地在穿越时空、重演自己。顿觉,时光倒流、激动不已。半年后的暑假,我到阿文办公室领取我缺席的同学聚会画册。与阿文交谈得知,阿宏的父亲在我与他碰面后的不久去世了。

时移世易。几年时间,我们不断感知他人变化之际,也在静心体味自有的生长。不知哪里会路遇大虾一次,或何时再邂逅阿宏一面。

2020.7.18 初写

2023.9.3 重发

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论