20世纪40年代,青岛兰山路礼堂的舞台之上,时常出现一对漂亮的“钢琴姐妹”的身影。据当时的人们说,姐妹两人总是身着一样的白缎子长旗袍、一样的白色高跟鞋闪亮登台,她们一出场,台下总是一阵欢呼,继之而来的则是一片寂静。随着气质优雅的姐妹两人坐到钢琴旁,悦耳的钢琴声瞬间犹如春风细雨,浸润着观众的心田……一曲终了,掌声雷动。

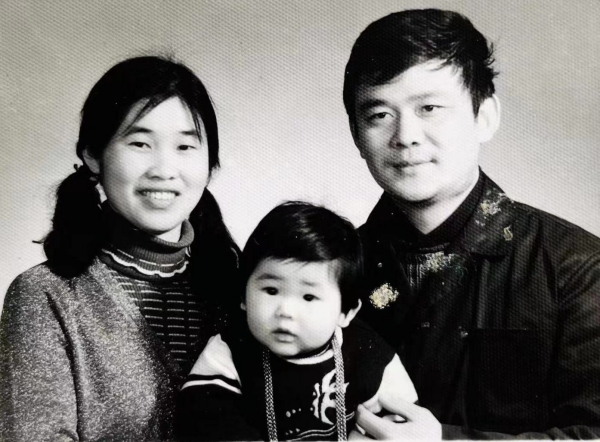

这两位极具传奇色彩的青岛钢琴“姐妹花”,便是我的母亲王重生、姨母王复生。

我的外公王元德(字宣忱 以字行),1904年毕业于山东基督教大学①。他在宗教、教育、实业、慈善、音乐等诸多方面均有斐然的业绩,写就了青岛历史上的一段人物传奇。外公的两个女儿均就读于青岛圣功女子中学的音乐科,师从音乐素养深厚的美国修女修习钢琴。

1937年,王氏姐妹双双赴美留学,就读于俄亥俄州的玛丽・曼斯大学钢琴系。毕业后,姨母王复生到北平辅仁大学执教,并以精彩的独唱音乐会名震燕都。1947年她再次赴美留学,在德保罗大学取得声乐硕士学位,此后一直在美国教授音乐、声乐。而母亲王重生一直留在青岛,从事儿童钢琴教育达六十年之久,培养了众多钢琴学子,有“青岛钢琴教母”之美誉。我的外公和母亲曾居住的青岛阳信路4号小楼,时常飘出悦耳的钢琴声,写就了旧日青岛的一道独特景观。

钢琴姐妹花,绽放在青岛。而与这对姐妹花同根同枝的一对“钢琴母女花”,又在美国洛杉矶绽开芬芳。我大舅的女儿王绍麟,1964年毕业于中央音乐学院钢琴系,八十年代赴美国洛杉矶定居。她的女儿石芳芳2012年获得美国圣桑顿音乐学院的钢琴演奏博士学位,此后,她在美国多所大学担任钢琴教授职务。2013年深秋,这对母女在洛杉矶音乐会上同台演出,将回荡在阳信路上的琴声传扬到了大洋彼岸,在美国引起了一阵轰动。

我的父亲李忠桥,1942年毕业于燕京大学经济系。他并非音乐专业出身,但在他百年人生中,三分之二的时光是与深深浸润于音乐的家人一起度过的。母亲王重生用丁丁琴韵抚慰了父亲的心灵,两人在优美旋律的伴奏之下相濡以沫,走完人生。

父亲在世时常对我说:母亲家族的传奇史,不仅仅属于家中后人,更属于城市,属于社会,属于历史。祖辈们留下的、至今仍在耳际飘拂的琴声,乃至他们在这琴声的喧响中留存于世间的足迹和情怀,应该形成文字史料,流传后世。撰写一部内容详实的家庭音乐历史,是父亲生前最大的心愿。

读者手中的这部著作,正是父亲夙愿的凝华。它既是我们的家族史诗,更是青岛人文历史学者孙基亮先生的心血结晶。本书的出版,完成了父亲的遗愿,父亲在天之灵,也会发出会心的微笑。

孙基亮先生出生于一个美术世家,他的父亲孙德庭先生是一代国画巨擘,他在异国风情浓郁的青岛和东方古典韵味的家族文化的共同陶染中,度过了少年岁月,这样的生长环境给予他充分启蒙、奠定平生识见与情怀的同时,也为成年以后的他带来了种种难以尽数的磨难。自成年至退休,他和我父亲是同事,在一家大型纺织厂,埋首于图案设计工作达35年之久。有业内人士笑称,在青岛的每户人家,都可能找到他设计的花布图案。

在工作生涯中,孙先生心无旁骛地专注于自己的领域,可谓“两耳不闻窗外事”。但退休之后,孙先生却彻底绽放了自我—外语修习、外国著作翻译、大学授课、城市人文历史、宗教研究……其涉足领域之繁多、兴趣情怀之深厚、精力体力之充沛、著作之多产、交游之广泛,成为了青岛文化圈中一道靓丽的风景。

父亲是孙先生的忘年交之一,曾多次谈起家族的音乐历史;而我所从来的家族,又作为城市人文历史中的一个章节进入了他的视线。于是,孙先生担当起了整理、撰写我们家族史的任务。六个春夏寒暑交替轮换,孙先生孜孜矻矻,历访国内各地,采访家族旧人。无数个越洋电话、多少次亲赴外地,编织起了一张资料的大网,随后便在其中夜以继日地审阅、爬剔,终于成就了这一部洋洋洒洒六十余万字的著作——《青岛音乐世家》。书中除了介绍李传韵之外,介绍了我的外公王宣忱、母亲王重生、姨母王复生、表姐王绍麟、妹妹李厚礼、李厚信以及石芳芳的音乐足迹和音乐情怀。可以说,这是一部映衬着青岛城市人文历史的家族音乐史。依我有限的识见,这样的著作在国内尚不多见。

说来惭愧,由于种种原因,我们对自家先辈的往事亦不甚了了,所知所见多是传闻。经孙先生挖掘考证,我们方始对自己所从来的家族有了从宏观到细节的全方位了解——外公如何从一个普通的农家子弟成长为高级知识分子?他与众多国外传教士有过怎样深入的交往?外公翻译的《圣经》如何成为当今世界华人普遍使用的《圣经》版本?有多少教会赞美诗歌的歌词出自外公的笔下?外公创办的工厂究竟如何落址何处、布局如何?工厂生产的“栈桥白干”如何成为了青岛家喻户晓的品牌?母亲和姨母年轻时的形象多么美好圣洁?她们的琴声到底因何独具魅力?他们的住处——阳信路美丽小楼还有哪些动人的故事?母亲那遍布天下的“桃李”弟子们姓甚名谁、身在何处……看到这桩桩件件即将在历史尘埃中消散的前人往事,被孙基亮先生以详实的考证和丰富的记录铭成史章,我不禁泪下如雨。

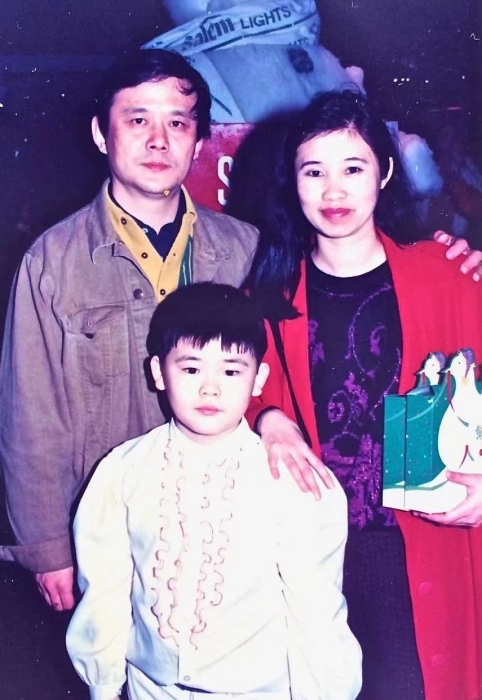

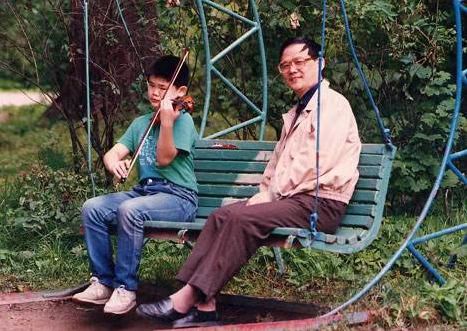

我的儿子李传韵,是活跃在国内外乐坛的一位青年器乐演奏家,他在童年时代便以精彩的小提琴演奏蜚声国内乐坛。在本书中,孙基亮先生不但详细记述了李传韵的成长足迹和乐坛成就,更以思想者的深度专门考察了李传韵独特的演奏技巧和演奏方法,并对演奏技术与音乐艺术之间极尽复杂精微的关系进行了深入探讨。我对孙先生的艺术鉴赏力和洞察力感到既惊且佩。

孙先生对我说,最难写的就是传韵。因为他是世界知名的小提琴演奏家,对他的介绍、报道、采访、视频,国内、国外、中央、地方,铺天盖地,随时可看。再能怎么写?实在让他踌躇不前。不过,他另辟蹊径,在谈到演奏家的艺术和技术时,一般认为,单纯的演奏技巧,不能称其为音乐艺术,演奏家应主要放在作品的音乐表现上。在谈到有人对李传韵倚重演奏技术的时候,他和我讨论过,什么叫“没有艺术感的技术演奏?”他和我说,他认为没有“演奏技术”,从何谈起“音乐艺术”?钢琴是弹的,小提琴是拉的,钢琴弹得别别扭扭,提琴拉得吱吱嘎嘎,音乐艺术从何谈起?小孩学琴,都是从学技术开始的,不可能从音乐艺术学起,即便成为演奏大师,没有精湛技术的支撑,其演奏艺术是残缺的,最瑰丽的音乐艺术,只有通过最有难度的技巧才得以展现。他认为,乐器和机器一样,不会操作机器,生产不出产品,生产不出精良产品,和乐器一样,如何更好的操作乐器,才能演奏出精美的艺术品。学拉琴,就是学产生音响的技术,就是学产生优雅音响的技术,拉好了琴谱,就是优雅艺术。乐曲是作曲家感情的变身,作曲家通过谱曲的技术要求传达出他的情感。有很多小孩,早早地掌握了拉琴技术,得了国际比赛大奖,舆论会把他捧为音乐家,可这些小孩懂得什么是音乐情感?懂得作曲家的喜怒哀乐?所以他执拗地提出了“演奏技术=音乐艺术”的绝对直白的观点。那些所谓的音乐表现,艺术表现,都是作品以外的附丽,是演奏家成年后的文化修养和知识积累,是演奏家为适应舞台演出,面对经纶满腹的观众的话语表白,才被舆论赋予“演奏艺术家”的雅号。他的这些观点,我虽然不能完全同意,但想想也有道理,技术就是为艺术服务的,毕竟,孙先生不是专搞音乐的。

他还发明了一个新词“蟹爪式按弦”。他看了很多小提琴演奏家的视频,发现传韵拉琴与其他演奏家的不同,他左手手指,包括小拇指,总是警觉地放置在琴弦上,从不远离琴弦,每根手指也从来不伸直,总是像蟹爪那样,打着弯,并且能直角打弯,九十度折弯,这样,手指尖可以垂直按弦,比手指倾斜,手指肚按弦,发出的音准更为准确,音色更佳。孙先生的这一发现,我不得不说,有其善于观察的机敏聪慧。

我本人受母亲影响,父亲襄助,从小拉琴,九岁考上中央音乐学院少年班,接受了严格的小提琴专业训练。受母亲影响,西方三百多年的小提琴作曲家和作品,我都非常喜欢,巴赫、贝多芬、莫扎特、肖邦,他们都是我童年的爱怜,随着年龄增长,又对维尼奥夫斯基、柴可夫斯基、顿特OP37、35、克莱采尔①、菲奥里罗、丹格拉、罗德、加维尼埃斯等,甚至可以说“魔幻话”,我15岁以前的早恋,就是狂爱这些作曲家和他们的作品,想与作曲家们终身相伴,和他们“白头偕老”,这是我的幼恋、童恋、少恋、原恋、初恋。哪个作曲家、哪首作品,我都喜欢,都视为黄金宝贝,因为喜欢的太多了,简直“眼花缭乱”,戏谑地称自己为“花花公子”。在音乐学院上学的时候,曾为练习克莱采尔的某段音乐,连续13个小时拉琴,走火入魔,我与克莱采尔相恋,成了朋友,自己吃窝头,我不自私,也给克莱采尔半个窝头,他吸引我,我忘情地练。结果,在音乐学院演奏会和技术考察,我取得了满分五分的最好成绩。

这些作曲家的小提琴作品,成为我珍贵的精神食粮,如同我的生命机体,像空气阳光须臾不离。每首乐曲,不管是热门的还是冷落的,我都一视同仁地喜爱,演奏作品,体会其音乐内涵,理解其真髓,体味作曲家的喜怒哀乐,我仿佛看到作曲家的血肉和灵魂,心中血脉随乐曲掀起波澜,达到和作曲家同呼吸共命运的境地。

正是由于我对小提琴作品的无限热爱,才对孙先生不辞辛苦,将李传韵的演出作品进行收集整理、分析统计,并制作出节目统计表,抱有强烈兴趣和万分感佩。做梦也没想到,孙先生竟然分门别类地整理出结果。很多大师出版CD全集,介绍作品,但是,详尽分析,得出结论,编成文字,还没见过哪位作者做过类似的工作。这可能是世界上唯一记录小提琴家演奏曲目的记载,我心里想,这要有多大的音乐专业情怀,才能做到?

尽管统计可能挂一漏万,据本书介绍,截至2015年,传韵在世界各地演出三百多场音乐会,涉及70位欧洲作曲家,包括萨拉萨蒂、巴齐尼、柴可夫斯基、肖邦、普罗科菲耶夫、李斯特、帕格尼尼、巴赫、莫扎特、勃拉姆斯、贝多芬、德沃夏克、维尼雅夫斯基、维瓦尔第、西贝柳斯、亨德尔、舒伯特、德彪西、肖斯塔科维奇等;20位中国作曲家,包括陈钢、何占豪、秦咏诚、马思聪、贺绿汀、李自立、赵薇、杨宝智、丁善德、李焕之、朱践耳等,几乎演尽了世界作曲家的作品。演出最多的欧洲作品,是西班牙作曲家巴勃罗・萨拉萨蒂创作的著名的《流浪者之歌》,这是他最擅长的炫技作品。演出最多的中国作品,是1935年生于上海的著名作曲家陈钢的《阳光照耀着塔什库尔干》。

这个统计可能是世界上介绍小提琴演奏家曲目唯一的详尽记载,是件孤品,是李传韵小提琴演奏史的集大成,为研究李传韵,研究他的演奏特点,研究他的音乐偏好,研究他的性格,将会起到重要参考作用。

即便这份统计表不完整,我还是要发自内心,诚挚地向孙先生说一声:您辛苦了,谢谢您!

音乐是哺育我们家族的精神乳汁,更是我此生须臾不可或缺的精神餐食。人生七十古来稀,我如今年近耄耋,回首往事,常常感慨不能自已。在时光的长河中,个人的生涯、家族的世代,就像音符一般须臾即逝。然而,这些微渺的音符毕竟获得了虚空深处那茫不可见的演奏者的意志之加持,它们或高亢,或低回,或绵密,或疏朗——总要以自己的方式发出声响、希求共振,并与回荡着的千万音符共谱长歌。

本书的问世,在音乐、教育、人文、社会、宗教等方面,都做了广泛的揭示,为青岛、山东乃至全国留下了一笔珍贵的记载,孙先生付出的巨大心血,将我的家族乐章中的一个个音符,谱写在了城市人文历史的五线谱上,愿这段历史长河,永存人间,福荫子孙。父亲殷切的期盼,终于得以实现,他界的父母,在天之灵,若是得知,定会与我同享共乐。

基于此,我深深地感谢孙基亮先生长达六年的辛勤耕作,再次向孙先生致以最真挚的谢意,将永远记住他对我家的深厚情谊。

是为序。

李厚义 2022年4月15日于香港

【李厚义先生授权发布】

注释:

(1)据孙基亮先生告知,此处使用 “山东基督教大学”的校名,是根据王宣忱本人翻译《圣经故事》课本封底自己签署的校名。外公毕业时学校的名称为“登州文会馆大学”,毕业同年,学校从登州迁往潍县,校名同时改为“广文大学”,英文名“山东基督教大学”。

(2)克莱采尔(Rodolphe Kreutzer,1766-1831),法国小提琴家,作曲家,法国小提琴学派创始人,1795年任巴黎音乐学院小提琴教授。他编写的《小提琴练习曲42首》,是一部内容全面,非常有价值的中级小提琴教程,著名小提琴教育家林耀基先生,曾把克莱采尔的42首小提琴练习曲誉为小提琴的“圣经”。

评论