确实,这次行动非同寻常,且不说行动本身的价值和意义(这个以后再说),单说路上的辛苦就令人难忘。

5号之前订票时,只想到要节省开支,潜意识中就觉得汽车会比飞机和高铁都便宜,于是就订了5号的汽车票。过去去南方,比如如皋、无锡、南京、上海,多次乘坐长途汽车。有一年跟父亲一起去祖居地无锡就是乘坐的长途汽车,那时的长途车,很简陋,车窗开着,好在是春天,越往南开,气温越高,我在窗边,看父亲吸烟,也不好意思地抽出一根烟点上,父亲看了,没说什么。一阵风吹来,烟灰落在运动裤上,立即留下一个大洞。车子向南开,尤其是离开无锡,往上海开的路上,父亲不时地指着某个地方的车站跟我讲述,1949年4月,也是这个季节,他随军往大上海行军的场景,讲他们部队开进大上海,如何露宿街头,他一身戎装回到老宅,如何激起街坊邻居的惊讶和羡慕……

不扯远了。

下午5点之前,我和孙老先后到达车站。这时,雨紧一阵慢一阵。好在带了伞。过了检票的时间,车还不开。原来是车晚点。好不容易上了车,脱下鞋,赤脚进了卧铺车厢——这也叫卧铺[笑cry]却被告知,不是这趟车,驾驶员说车子有故障,要到四方车站换车。车摇摇晃晃在雨中驶进四方车站,下车,穿鞋,上车,又脱鞋。

孙老个子很高,那所谓的卧铺车位对他来说,就显得很逼仄,怎么躺他都伸不开腿,他瞅准司机后边一个座位,躺在上面好像能比较舒服。在车子的摇晃中,他把行李搬了过去,刚躺下,要跟我说什么,却遭到司机的呵斥,说这里是驾驶员休息的床位。老爷子只好回到原位。但因为他躺的地方正好是汽车轱辘上面,颠簸得特别厉害。他还是无法入睡。一直到下半夜,他如厕时,发现车厢后部的二层床位似乎好一些,他说他要过去。等我起夜路过时,他已躺在了二层床位上,精神头看上去似乎不错,正跟邻床一位男子聊天。

2点45分,我醒来。看看车的位置,刚好路过如皋,看到这个地名,2007年那段时间频繁到如皋的经历又浮现在眼前。这个地方距离长江已不远了。车速很快。从四方出发后,因为高速封闭,车子在普通公路蜗行了好几个小时,10点多还没出黄岛,当时预计到终点会迟到。没想到一觉醒来,就逼近了长江,看样不会晚点了。

再次去如厕,孙老正在酣睡。事后知道,他是2点半左右服了安眠药助眠。

我的床位正好在驾驶员后面,看着驾驶员的背影,不由得叹服,他一个人驾驶着这么个庞然大物,沿着高速公路,没有音乐,没人陪伴——副驾驶已在打鼾,唯有车子急速行驶带来的轰鸣声。车子两边是漆黑一团,车灯吞噬着前路,不断超越。接近四点,车已驶上长江大桥。不到十分钟,长江已远远甩在后面。车子进入苏州。老爷子还在酣睡。我又有些迷糊。

不知什么时候,驾驶员喊了一声:上海站到了!有下车的准备下车了!看了一下表,是5:45,穿好衣服,走到车后门处,老爷子还在睡。估计这个时候正是最佳状态。也得把他叫醒咯。老人睡眼惺忪,缓缓地起身。我好奇他怎么爬上去的。事后他说,虽然只有两蹬楼梯,他却费了很大的劲儿。唉,够难为他的了。那么大年纪,经历这样的劳累,大概可以跟过去那些受磨难的岁月和经历相媲了吧!

再也不会坐长途汽车了!事后,老爷子如此发誓。他说,当时他真想让司机停下来,他要对司机说:俺不坐了!

按说这个年纪的人,真是不该遭这个罪的。朋友圈的很多人都这样说。我感到非常内疚。

留下了三张在车上的位置图。最后一张是在长江大桥上。

1月7日下午,从上音出来,我提议去豫园去看看——那里有太多儿时和青年时期的记忆。儿时,祖母常带我去,青年时期,多次出差来沪,每次必到。有几次是与家父同往。那人头攒动、热闹非凡的庙会,琳琅满目的工艺品,百吃不厌的沪上小吃,特别是南翔小馒头,更是每次必吃的。还有九曲桥,沪人传统,九曲桥上走一走,百般霉运尽消去。不过,走到南翔馒头店门口,却不见以往排队的长龙,门可罗雀的门面,多少感到有些失望。门口的服务生招呼我俩进门,上楼,曲径通幽,二楼是一个大厅,吃客不多。点了两款,特意叮嘱孙老,一定别像昨晚吃小杨生煎那样,一口咬下去,汁水四溅,要先咬一小口吮吸肉汁,再吃肉馅。虽没了小时候的味道,可是,能陪同八旬翁孙老一起来品尝,还是很难得的体验。

出得馒头店(一直奇怪,明明是小笼包,为什么叫馒头,孙老说,日本人也叫包子为馒头,大概是受沪人影响?事实上,日语词汇中有很多来自吴语,吴语区的人真正优势,在浊辅音上。日语的浊塞音、浊塞擦音,大部分中国人难以和不送气的清音区别开来。但吴语区的人是完全没问题的),开始漫无边际地瞎逛。哪里有好吃的,循着味道就去了。尤其是看到青团,我眼放青光,不由得流口水,要了好几个,边走边吃,大快朵颐,大解馋虫,大犒乡愁。

7日下午,在汾阳路20号上海音乐学院。偕孙老乘1号线在常熟路车站下车,沿淮海中路行不远,即到上音后门。横穿校园,也就十来分钟,就到了汾阳路正门。图1-2是教学楼。图3是仅存的当年犹太人盖的老建筑。图4-5是教学楼内,图4是正在上课的教室。透过狭窄的竖窗可见里面正在上课。不时传出悠扬的琴声和优美的歌声。大厅内的桌边也有学生对着教材在哼唱。图6是上音南门对面的老建筑,孙老说那是典型的西班牙式建筑(三列竖窗,中间高,两边低,每扇都是椭圆造型),屋顶的坡度很缓。外立面不事张扬,平和、淡雅。陪同参观的郭博士介绍了学院的情况。这所建于1927年的中国音乐人才的摇篮,占地只有60亩,在校學生,加成人学员,不过2K人。每年招生也就三四百人。这样小的规模,在动辄上万(连青岛求实学院都有好几万人)的国内高校群里,可谓不多也。称之为袖珍学院大概也是可以的吧。(文中提到的部分图未复制下来,遗憾)

昨晚到现在,我第三次把孙老爷子说睡了。

昨晚从黄浦江回来,意犹未尽,说彼此过去的那些糗事,时过子夜,我还是喋喋不休,不一会传来一阵鼾声,哈哈,我把老爷子说睡了。下午走到城隍庙,走累了,在豫园一个小店休息,俺又把老爷子说睡鸟。

刚刚,在浦东机场等飞机,俺又是喋喋不休,啊哈,老爷子又在打盹。

唉,想想也是,毕竟八十岁的人了,前天晚上坐大巴,12小时,一路颠簸,昨天一天,又走了18000多步,今天下午走到豫园,又转地铁,2号线就用了一小时,步数也是一万五六千多步,很不容易了。我不知道我八十岁的时候能不能有他这样的精神头。

老爷子为了自己喜欢和看重的事情,不惜代价,如此奔波,值得学习和点赞。

昨天入夜后孙老爷子提议去黄浦江看看,虽然白天很累,已走了一万多步,还是跟着孙老一起去了。老爷子兴致盎然,沿着外滩,对那些经典的老建筑喀嚓个不停,很晚才回酒店。沿途品尝了小杨生煎,选购了沪上特产,今又专程来到豫园品尝童年记忆里的美味南翔小馒头——虽然已没有了童年跟着父亲一起来吃的那种味道,还是很开心,毕竟,能跟孙老一起来,是难得的体验。

下午,到上海音乐学院拜访郭博士,下起了小雨,风雨中浏览申城,感受故乡的风,故乡的雨,别有一番韵味。

己亥岁末,2020年初,跟随基督,难忘的旅程!

God bless Mr.Sun and me.

2020-1-9 17:02 来自 微博(此号被永封,封后不久急忙复制下来一些,再往后,全部消失矣)

长途车路过如皋,即将越过长江

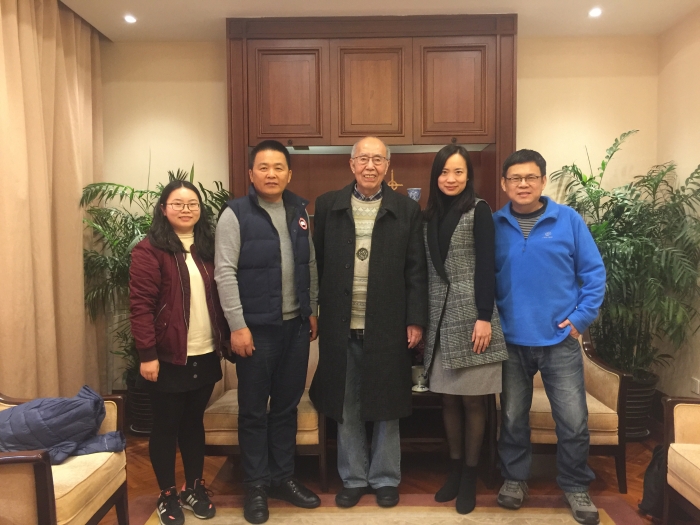

长途车路过如皋,即将越过长江 在中国基督教协会,偕孙老师拜会协会负责人单牧师(左二),与工作人员陈姊妹(右二)、小艾(左一)合影

在中国基督教协会,偕孙老师拜会协会负责人单牧师(左二),与工作人员陈姊妹(右二)、小艾(左一)合影 孙老师在赠送单牧师等人的《王宣忱诗文选》上签名

孙老师在赠送单牧师等人的《王宣忱诗文选》上签名 孙基亮老师从中国基督教协会出来留影

孙基亮老师从中国基督教协会出来留影 中国基督教协会门前的书店里各种版本的圣经

中国基督教协会门前的书店里各种版本的圣经 孙老、我,与陈姊妹在协会门前书店内留影

孙老、我,与陈姊妹在协会门前书店内留影 孙基亮老师在上海音乐学院内犹太风格的建筑前留影

孙基亮老师在上海音乐学院内犹太风格的建筑前留影 从上音出来,沿着学院北边去地铁的淮海中路上,路边有很多法式建筑,孙老很喜欢,拍照留念

从上音出来,沿着学院北边去地铁的淮海中路上,路边有很多法式建筑,孙老很喜欢,拍照留念 我与孙老在上音犹太风格建筑前留影

我与孙老在上音犹太风格建筑前留影 乘坐地铁去浦东机场的车上,孙老疲惫不堪

乘坐地铁去浦东机场的车上,孙老疲惫不堪 这是上音南门对面的老建筑,孙老说那是典型的西班牙式建筑(三列竖窗,中间高,两边低,每扇都是椭圆造型),屋顶的坡度很缓

这是上音南门对面的老建筑,孙老说那是典型的西班牙式建筑(三列竖窗,中间高,两边低,每扇都是椭圆造型),屋顶的坡度很缓周晓方更多作品

世说文丛总索引

评论