灯火阑珊的车河里,七个专家,走走停停,晃晃悠悠,前往郊外的生态园。据说那里面的荤素食材都是有机的,鸡鸭散养,猪羊慢长。

好是好,就是太远了,路上又难免堵车,饭点早就过了。专家也是人,饿起来更凶猛。当然,专家都是修养极高的人,再饿也能忍住,不便开口抱怨。只有大名鼎鼎的文案策划师陈孜不想装糊涂比文明,开口道,“我生活在二线城市青岛,晚餐不能晚过六点。看这架势,今晚要跟北上广一起开饭喽。”

她的较真,直到围桌落坐,仍在进行中。“我绝不可能生活在一线城市,我的生物钟不同意。一线交通恶劣,城大家远,回到家里挣扎着爬进厨房,忙活完了,要么一点胃口没有,要么暴吃一顿,长期下去,不是抑郁症就是躁郁症。”

她的言辞处处夸张,众人都笑歪了。之后,身处二线的人们,赚很少钱的人们,开始遥望一线,以妒忌以同情。

是啊,一线!看似闪闪发光却也吞噬青春,让干净的心房长满野草。一线是分裂的,甚至可以说它们由几个城市组成——漂族们只属于行政概念的“北上广”,他们住在远离市中心的地方,生活方式与一线城市的传统精神价值格格不入。

漂族对古老而鲜活、庞大而凶险的一线大都市,有着撕心裂肺的爱,只是这付出的爱换回来的可能是无动于衷、轻视、嫌弃和虐待。一线甚至不给漂族表现的时间和机会——而把他们视为负资产、问题青年和社会病的一分子。

一线的漂族们,为一份相对稳定的工作狼奔豕突。为一份不稳定的感情焦虑。死党、闺密的境遇也是一般上下,大家一起领着暂住证、住着出租屋、吃着盒饭、走过镶金堆银的大街。房子、车子、家具、手袋甚至男友都可靠租赁而来,他们想找找不到的,永远是一个心满意足的固定地址。

“我在这里欢笑我在这里哭泣,我在这里活着也在这里死去,我在这里祈祷我在这里迷惘,我在这里寻找我在这里追求。如果有一天我不得不离去,我希望人们把我埋葬在这里……”——汪峰的《北京北京》,唱的就是这种情结。

二线多好,一生之城,三十分钟的交通时间半径内,总可以找到让人满足很久很久的衣食住行的所有需要。因为互联网,二线城市与一线城市的资讯同步;因为城际快线和城铁公交化,二线城市与一线城市的人流物流同步;因为商业连锁,二线城市与一线城市的消费同步;因为都市圈,二线城市与一线城市的资源互动互补同步……

“以前在深圳,我惟恐无人问津,惟恐认识的人太少,惟恐入不了某个圈子,惟恐少了世面。”

惟恐又惟恐。在惟恐中换过五次工作之后,陈孜觉得自己真的撑不下去了。

“有时候真想豁出去了,潜规则我吧。但我又怕,潜规则之后,留下的是笔入不敷出的烂账。漂过的人,才知道万箭穿心的滋味。”

在第六份工作即将开始的时候,陈孜像获得了灵异暗示一样:在大都市奋斗,突围,一天天在老去,大都市依然年轻。可怜见的!为何不割断混乱的男女关,藏起疲惫,回到二线,洗心革面,做回端庄?

二线是重生之地啊!

回到青岛,陈孜被滋生成一个慵懒的生活家。家在这里,根在这里,心就定了,吃饭是大事,力求准点开始,无限期结束。慢是一种真理,慢慢吃,浪费着时间吃——不知道为什么,时间在二线城市总显得相对充裕。

陈孜从未后悔自己曾在最好的华年里满怀激情前往一线城市建功立业,后来知难而退降落二线,更不是败者复活,因为二线同样是机会之城——城市迁移只是人生一个小转折,与成败无关,与前途无关,与国家选择扶持哪个地方富裕也无关。

“土是土了点,穷是穷了点,井底青蛙是多了点,但一想到血脉、善良、温暖、安逸这类字眼,二线人民就会迸发出让二线幸福死我们的愿望。”

既如此,我等就懒在二线做个千年不老龟吧,软软地活着,缓缓地老去。

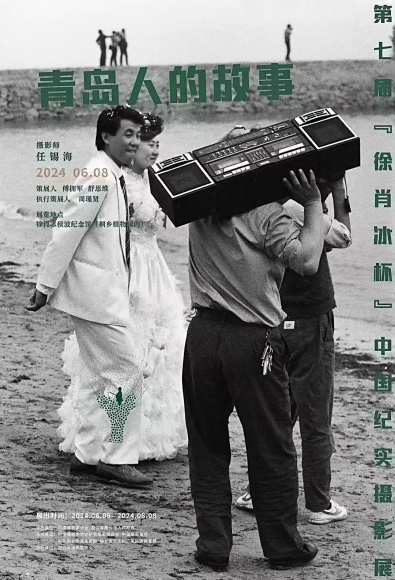

题图:阿占

原载《青岛财经日报》“人物”周刊

2023.10.18 A版

组稿编辑:周晓方

2023.10.18 A版

组稿编辑:周晓方

阿占更多作品

世说文丛总索引

评论