循道任天心自得,消闲遣日写雄鹰。

这是张朋先生1991年的一首题画诗,这首诗反映了张朋先生晚年逃避喧嚣,顺天应物的心境。

张先生的人生态度基本可以归结为“士庶情怀”。士,原是指古代社会的一个阶层。位于卿大夫和庶民之间。后泛指中国古代文人知识分子。这些处于社会中下层的知识分子,学习知识,传播文化,是国家政治的参与者,又是中国传统文化的传承者。

说张朋先生有“士”的情怀,是基于以下几点考虑:

1.他的出身及受到的教育

1918年,张朋先生出生于山东高密一个书香门第,虽然没有上过正规大学,但受家庭的影响和接受的私塾教育,他的身上打下了很深的中国文化的烙印。由于自幼喜爱并学习绘画,使他对中国文化有着强烈的认同感,他一生从事教师工作,是一位中国文化的积极传播者。

2.他在生活中所表露出的人文精神

中国文化的多年浸润,使张朋身上充满了厚重的儒家气质。他追求知识,胸襟开阔。乐于接受新的事物,有着很宽的知识面。尽管身处社会底层,可有着守身如玉,中正谦和的君子风度,对物质生活的要求很低,对精神生活的要求很高。他谦虚和蔼,宽厚待人。年轻学子去求教,他总是热情接待,大家称赞他的绘画作品,他总是谦逊地表示“画得还不够好”。他孝敬长辈,关爱家人。同情并扶持弱势群体,对生病的妻子和儿子照顾无微不至。他不虚伪,不造作,心态淡泊,不愿意抛头露面,对生活始终保持着一颗平常心,有一种让人思考后才会感觉到的幽默感。

3.张先生的名利观

在张朋先生的身上,总能看到一种淡淡的“出世”意识。上世纪七十年代末,李苦禅等北京名家偶然发现了张先生的绘画,为其超凡脱俗的画技折服,遂邀请其进京发展,这是多少艺人梦寐以求的事情,然而,张先生却婉拒。过了一段时间,正当名声鹊起,人气正隆的时间,张先生却突然宣布“封笔”。又让多少人惊掉了下巴。

这里有看破红尘,遁出空门的意味,更主要是张先生独立人格以及家庭责任感的体现。看上去这和古代士人“立德、立功、立言”的标准有点差距,但仔细想想,他是有道理的。

尽管邀请进京是出于对他的关心和爱护,但从总体而言,中国的社会环境难以接纳一个有个性的“山野之士”。在鲜花和掌声之后,将是无休无止的应酬,一个习惯清静的人,会有一种沦为大众消费品的感觉。张先生自己清楚,已年过花甲的他难以改变自己的性格,而频频暴露于大庭广众是他无法忍受的事,这种以牺牲自己余生自由换来的名誉,并不是自己想要的。正因为有如此理念,他拒绝了进京的邀请。后来发生的封笔事件也情同此理。

好多人为张朋未去北京和封笔而感到惋惜,但这都是俗人之见,对一个有着独立精神的人来说,没有什么比自由更为重要的了。

孔子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”

建功立业,博取功名富贵是“士”的精神,而“安贫乐道”也是一个“士”所应有的品格和生活态度。“士不可以不弘毅。”“士”可以按照自己的方式“弘毅”。

把“士”归为“知识分子”,那“庶民”就是平民百姓的意思。

平民意识是指从平民百姓的视角出发,关注、关心人的现实和追求,提倡平等的思想,平等的交流,肯定人的存在和价值,本质上是以人为本的思想。“平民意识”和“庶民情怀”的概念是基本一致的。

平民意识是张朋先生精神世界的主要架构。也是他绘画艺术的主要内容。他的题画诗在这方面有清晰的表达。

他笔下的百姓生活就像一幅天然的田园画卷,既有现实的写照,也带着理想化的色彩:

“绽尽藤花泛暖香,蝶蜂逐胜觅芳忙。繁英斌媚东风面,同乐人间春意长。”

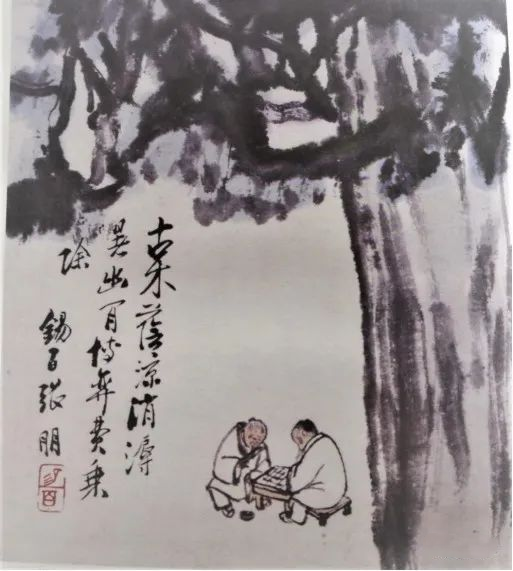

“古木阴凉消溽暑,幽间博弈费乘除。”

“蕉叶卷疏雨,秋蝉噪晚晴。小园扉半掩,时有读书声。”

面对匆匆人生,他有很多感慨,也有很多无奈:

“野草闲花无数,征雁几度朝暮。”“寰宇凭高始知小,烟云迷目有无中。人生似箭光阴速,人小沧溟一粒同。”

他平和且实际的祈愿也是所有平民百姓的想法:

“岁届乙卯,百事皆好。”“喜报丰年一树金。”

“孤静千龄鹤,万年龙骨松。深山作俦侣,昌寿异凡恒。”

他笔下的警句格言和当今的宣传口号有较大不同:

“名利销方外,清修心似僧。”

“儿孙有祸福,得失难先知。且逐当前乐,何为身后思。”

“闷读唐诗常闭户,不求名利不阿谀。人生尽似花逢雨,红紫斯须淡欲无。”

随遇而安,知足常乐的观念是平民百姓中最常见的,但像他这样带有调侃和自嘲意味的则不多,而且这类句子在他的题画诗中最多:

“斗室北向暗无光,书几狭小纸难张。”

“对月三尊后,黄粱一梦长。”

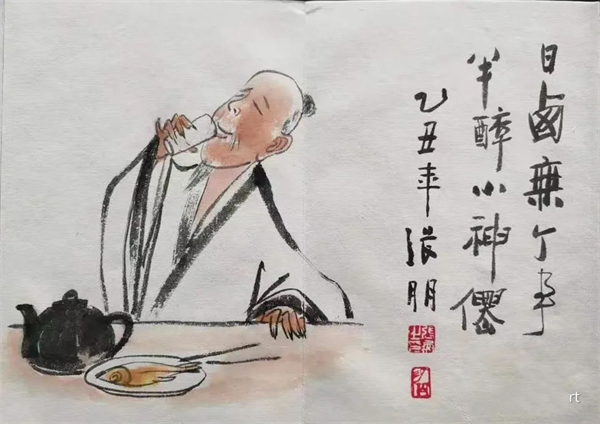

“日西无个事,半醉小神仙。”

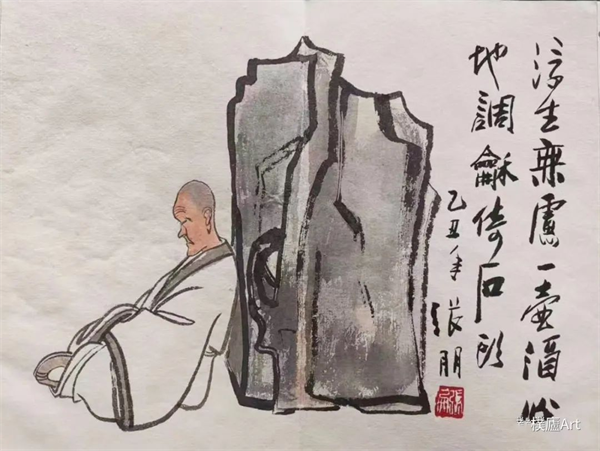

“浮生无虑一壶酒,心地调和倚石头。”

“来时空手去空手,富贵荣华何所有。看破人生万事休,及时行乐一壶酒。”

“疏懒交游少,愁多任命乖。纵横师造化,小技豁胸怀。”

“自笑雕虫役此生。”

和那些知识精英相比,其平民意识更贴近生活,更接地气,更容易被平民百姓所接受。

从所了解的张朋先生的绘画和行止来看,他是一个兼具知识分子和普通人意识的平民艺术家,“士庶情怀”构成了他平民大师的底色,这是他的绘画艺术受到社会各阶层喜爱的主要原因。

1917年,康有为发表了著名的《万木草堂藏画目序》,揭开了声讨传统文人画的序幕。康有为认为“中国近世之画衰败极矣……如仍守旧不变,则中国画学应遂灭绝。国人岂无英绝之士应运而生,合中西而为画学新纪元者,其在今乎?吾斯望之”。康有为的言论迎合了一部分人改变积贫积弱的中国现状的心理,伴随着五四运动打倒一切旧事物的激进思潮,加上陈独秀、鲁迅、刘海粟等文化名人的推动,一场中国美术领域的西化思潮在五四运动后达到高峰。

这股西化思潮的主要特征是要以西方绘画的写实主义取代以“表意”著称的中国文人画。然而,这股西化风潮遇到了传统文人画家的强烈抵制。大家知道,因为“形似之不足尽艺术之长”(陈师曾《文人画之价值》),中国绘画早在宋元时期就逐渐放弃了写实的表现手法,形成了以抒发“性灵”,追求“气韵生动”为目标的文人画。从艺术的角度看,这种不求形似,“表意”为上的手法明显要高于写实“再现”的手法。这次国画西化运动显然是一种艺术上的倒退。加上写实主义也受到已经崛起的现代派绘画的挑战,在双重夹击之下,一批早期倾向写实主义的画家纷纷转向传统文人画,如刘海粟、林风眠、陈师曾等。写实主义并没有实现改造中国传统绘画的理想。

然而,写实主义带有一件致命武器,这就是它和现实接近的特点。这一特点在多年后被贴上了政治标签,改造更名为“革命的现实主义”。在这一创作原则的指导下,绘画开始成为政治工具,成为鼓动人民和攻击敌人的武器。进入20世纪50年代,文学艺术被纳入大一统的意识形态中,绘画不再是个体行为,而是与社会政治紧密结合在一起,写什么、画什么不能从个人意愿出发,必须纳入意识形态轨道。传统山水和花鸟画被写实人物画所取代。到“文革”时期,发展到在画中寻找反动思想和政治问题,揪黑画,拔白旗,文字狱达到登峰造极的地步。画家处于噤若寒蝉的境地。

有人可能会问,那种情况那个时期,为什么还会产生齐白石这样的大师?

这个问题只要思考一下就会明白。白石先生1957年去世,在他生命的后期,带有浓厚政治色彩的写实主义画风已经开始兴起,为什么他的绘画中这种迹象不多?这是因为一种理念的推广需要一定时间,二十世纪五十年代,写实主义在艺术人群中还没有完全普及。加上白石先生当时已经九十多岁,已被尊为艺术大家,他还可以按照自己的意愿进行创作。当然,这和当时文化、美术界的领导郑振铎、徐悲鸿等对文化的管控相对宽松也有关系。

但到后来就不行了,“文革”中,已去世十年的齐白石也没能逃脱被批判的命运,他的绘画被贴上了封资修的标签。由人民艺术家变成美术界的一面“黑旗”。

张朋先生的绘画师承白老人,风格相近。但其风格形成背景却不尽相同。

白石先生从木匠到知名画家的路上,尽管也遇到一些打击和嘲讽,但那都是水平高低、技巧画法不同的批评,也仅限于个别人,他的衰年变法得到了好多知名人士及社会的支持。

张朋先生则不同,他是在“文革”后期形成自己的绘画风格的,当时的美术领域已是写实人物画的天下,是一个只能表现集体主义精神、不允许有自我情调的时代,想脱离政治题材的框架,要冒很大的风险。这种风险已不是技巧、水平上的批评,而是和自己的政治前途、身家性命攸关。所以说,张朋先生能在那个视个人意识为洪水猛兽的时代选择追求自我的文人画,仅这一点就值得所有爱好艺术的人的点赞,何况他还有所创新、有所发展呢!

为什么张朋先生抒情写意绘画能在那个“至暗时刻”成熟发展起来?除张朋先生自身的勇气毅力外,还有其他几个方面的原因:

一是张朋先生身处底层,当时名气不大,没有引起有关方面的注意。二是青岛远离政治文化中心,那些掌权者对绘画了解不多。三是张朋先生非常低调,注意规避绘画中的禁忌。四是张先生的为人很好,没人揭发他的问题。

张朋先生是康有为发出声讨文人画倡议的第二年出生的,但他肯定不是康有为所期待的那位拯救中国画的“英绝之士”。张先生不一定清楚那些美术史上的纷争,但他清楚怎样才算是一幅好画。经过多年的实验和探索,他成为一名杰出的简笔大写意画家,被誉为白石老人最优秀的继承者。

那么,张先生的画到底好在哪里?有什么风格和特色呢?

前面说过,士庶情怀是张先生处世的本色,他在生活中表露出的是一种儒家气质,可在张先生的绘画中,表现更多的却是道家理念。他喜欢清静,追求自由和谐。笔下的一草一木,充满了对大自然的热爱。他的作品,无时不流露出对无拘无束的向往,肉身无法摆脱社会的藩篱,就在绘画中追求精神的“自由”。他的作品既有“居高声自远”,不与世俗流弊妥协的孤芳自赏,也有诗酒精神,脱略形迹,去留无意的逍遥,他用作品描绘出一个理想中的世界。

如果用两个字来形容张先生绘画的特点,我认为,一个是“逸”字,一个是“雅”字。

张先生绘画中的逸气,首先来自其不慕官,不慕利的心态。他从学画开始,就把绘画当作一种感情的寄托,而不是将其当作赚钱手段。之后当了小学美术教师,看似绘画成了他谋生的职业,其实他依然将绘画当作一种业余爱好,在完成教学工作之余,他经常研习画艺到深夜,要知道,没有任何一个小学开设简笔大写意课程。

“绘画不求与人知”,他的绘画是自己营造的精神家园,自娱自乐,随物而谐,功利目的很少。

不以物喜,不以己悲,自在随性是他一生的追求。他的题画诗有“随心自由笔,妙趣贵天成,自有其中乐,丹青役此生”,还有“随心所欲任繁简,工细粗狂上笔端”,无不透露出他胸中的“逸”气。

其次,张朋先生绘画中的逸气还来自于作品本身所蕴含的主观意趣。张先生的画摆脱了“文革”绘画主题先行、假大空说教的弊端,自我释放,自我表达,笔墨随情绪或喜或忧,或兴奋或消沉,不装模做样,带有几分游戏,几份狂气,信笔涂鸦也成妙品。

因为没有功利的束缚,张朋的画显得放松,无执,不拘小节。画起来很舒服,看起来也很舒服。因为有了自己的主观情趣,画面才有思想,才显得生动,契合了受众内心的共鸣,放怀抒情。张朋先生的画总是让人感到轻松和惬意。

一个放松、有情调的心态在创作时很重要,但一幅充满逸气的作品还需要高超的意境营造能力和精湛的笔墨技巧来支撑,若不具备这些能力和技巧的话,无论有怎样“超逸”的思想,也只能制造出一批垃圾。这样的现象在我们日常屡见不鲜。张朋先生绘画之“雅”表现在以下几方面:

1.“简淡”

一幅好的绘画必然具有生动的意象,这个意象是主观中的自然,是对物象的概括和提炼,它具有写实的成分,又超脱了物象的束缚,它有抽象的成分,又不能脱离原来的物象,是物象内在精神和被赋予的思想内涵的具体体现。要创造一个生动的意象,对物象进行概括和简化非常重要。

张朋先生的构图虽无定法,但大处着眼、画面简洁概括是他一贯的作风。他善于运用空间留白,时而大笔纵横,非常大胆和险绝,有纵横捭阖的气势。时而又内敛平正,给人一种泰然处之、意犹未尽的感觉。

当今画坛大写意流行,但借此欺世盗名者不乏其人,物象离题千里,画作浮皮潦草,使该画种蒙受了许多不白之冤。

张先生的大写意看似随意,却没有一笔苟且。经过多年的观察比较,他掌握了大量飞禽走兽以及草木花卉的动态特征。寥寥几笔,鲜活的生命即跃然而出,大千世界似乎有了意识,能和人们互动共鸣。他笔下的人物以古装居多,有点魏晋风度,也带点当代意识,形象既概括又生动。

作画贵在“似与不似之间”,似与不似,究竟该到怎样的程度?是一个很难把握的标准,张先生总是能把握得恰到好处。他有这样一首题画诗:“取其意而略其迹,弦外音,味外味,乃写意画之要机也。”

拙朴也是简约的一种表现。张朋先生对拙朴的追求不遗余力。他的题画诗有“画芙蓉,娇艳易,朴拙难”“画求熟外生拙工后得”这样的句子。

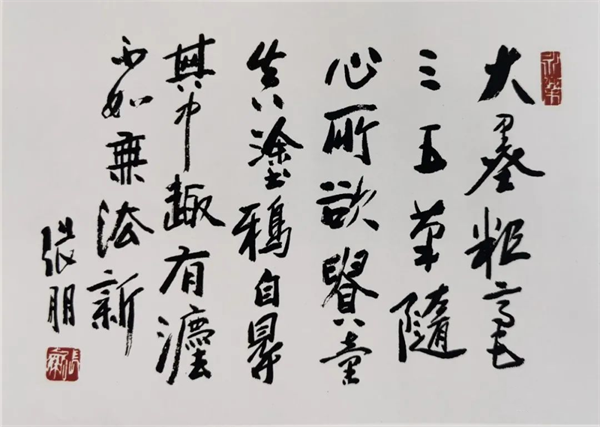

俗话说,“功夫深一分,天趣少一分”,历史上很多艺术大家都是在功夫深厚之后,作品反而变得无趣了。而张朋先生却始终能用孩子的眼光去观察生活,表现生活。他笔下的小动物都有一种童稚的神态,活泼率真,俏皮幽默,顾盼有情,充满了天真之气,他曾在画作中题道:“大墨粗毫三五笔,随心所欲贵童真。涂鸦自寻其中趣,有法不如无法新。”笔简意赅,自然天真。

就像他对生活的态度一样,张朋先生在绘画中也处处体现出“简淡”的意味。他努力体察墨色的差异,对一些动植物关键部位的质感,都能利用墨色准确地表现。在用色方面,张朋先生很少使用大红大绿的视觉强烈的色彩,在一幅画上的色调很少超过三种,用墨不滞不浊,有一种清气满纸的透明感。显得非常雅致。

2.“孤寂”

“孤”的解释有孤单、孤立、孤独的意思。在本文我们指独立的心境、独特的风格。“寂”则指安静,平静的意思。

张朋先生一生都在追求人格的独立,向往闲云野鹤式的生活。

“点线堆成树木森,水墨断处便为云。几椽野屋丛芜掩,只见小舟不见人。”

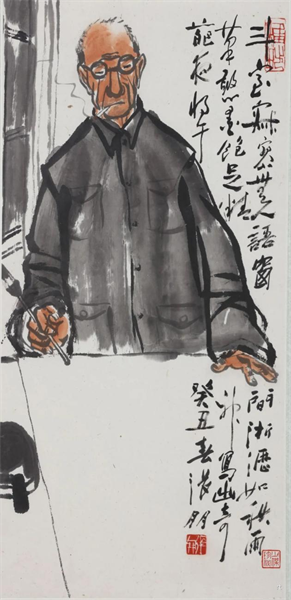

“斗室寂寥无人语,窗间淅沥如秋雨。笔酣墨饱足精神,写出奇葩夜将午。”

“拨冗心君静,荣枯无异同。”

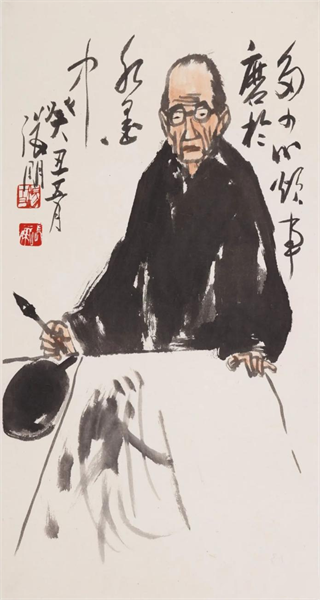

他一生画了多少张自画像不清楚,但在所见到的三张自画像中,人物都是饱经沧桑,形单影只的样子。题词都是“多少心烦事,磨于水墨中”,是其内心的孤苦在绘画中的反映。

张先生的“孤寂”还表现为追求独特的艺术风格。

张朋先生在艺术上的一个基本理念是活学活用,而不是拘泥成法,墨守成规。他曾有这样的句子:“莫为死法局活手,但教放笔自纵横。”还有“片纸尺缣情亦浓,帖宽轴巨笔如风,未为先匠拘活手,写出清香万点红。”

为避免俗气,他很少涉猎花鸟画最常用的“梅兰竹菊”题材。对经常涉及的题材注意研究其中的规律。在遵循法度的基础上,赋予其不同的机变,挖掘物象在日常形态下的趣味,增加物象的张力。

另外,他还十分注意题画诗、题画词语的运用。写景状物、以小见大、言近而旨远,形成诗书画一体的格局,使画中之境、画中之情得以充分阐释,凸现匠心所在,使绘画增加了文学趣味甚至哲学内涵,更加具有诗情画意。

由于张先生一生低调,少言寡语,留下来的记录不多,给对他的研究工作带来了很大困难,他的题画诗句倒是可以弥补这方面的不足。

“纸笔代喉舌,丹青寂寞多。”

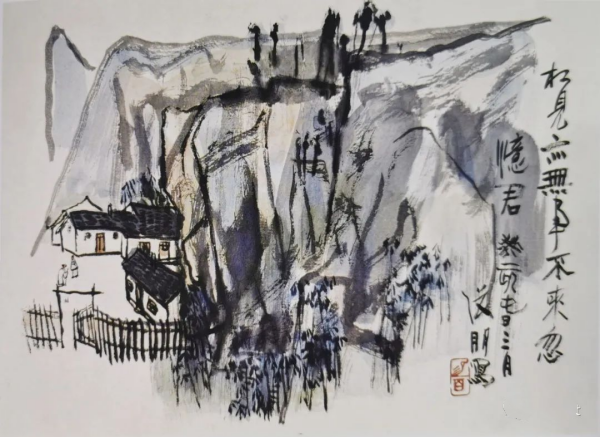

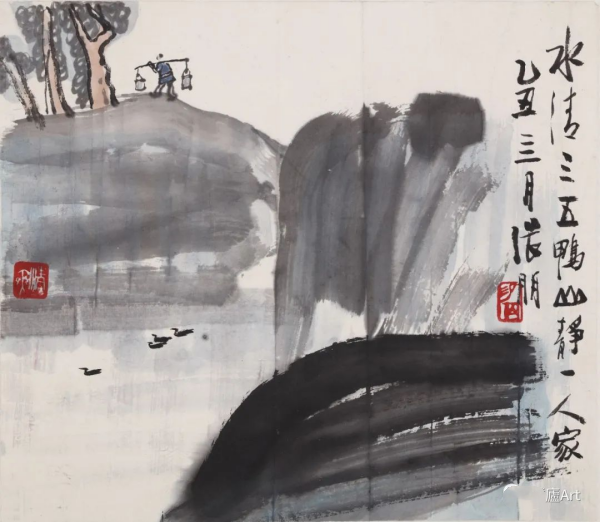

追求安静也是张先生的绘画的一个特色。张先生除受老庄、儒家的影响外,佛教也对他的思想观念形成有很大影响。他不少画中都带有深深的禅意。“水清三五鸭,山静一人家。”“相见亦无事,不来忽忆君。”“山禽鸣新绿,雨后涧水生”等。那种心无挂碍,心游物外的感觉油然而生。

先生以绘画来颐养性情,旷达胸怀。同时,他的修持和觉悟也在帮助着更多的人,那些平静睿智、雅逸并臻的绘画不知启迪了多少真善美的生发,抚慰了多少焦躁不安的心灵。

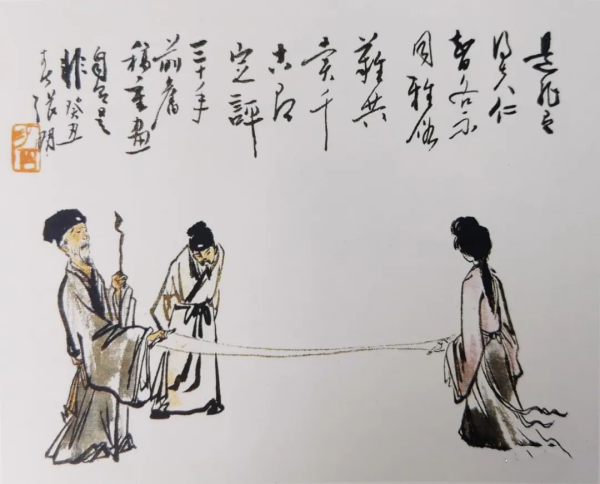

“是非有得失,仁智各不同。

雅俗难共赏,千古有定评。”

齐白石所创大写意花鸟画是中国文人画的一个高峰,可在齐白石之后,花鸟画后继乏人,特别是经过“文革”的洗礼,花鸟画更是旨趣渐少,趋向严谨,甚至出现了粗俗化的倾向。张朋先生的出现,在一定程度上改变了这个局面,他的“雅逸”画风是对粗俗、概念化潮流的一种反动,成为齐派简笔大写意的一股推进力量,也是中国文人画发展、完善的象征。

可以这么说,时代造就了张朋,张朋也成就了这个时代。

(本文绘画除注明外,均为朴庐收藏)

2022年1月24日

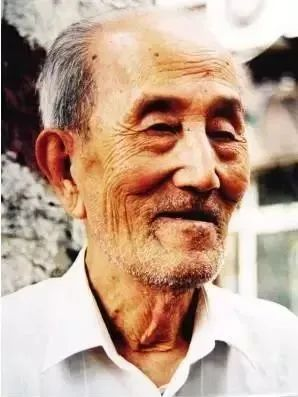

张朋(1918-2009)

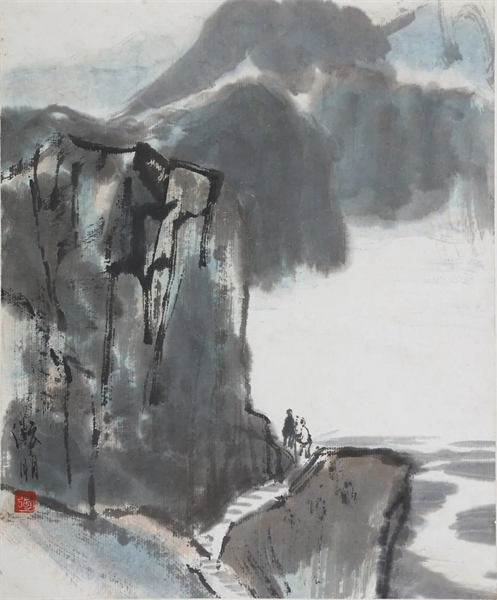

张朋(1918-2009) 《远眺》 1970年代

《远眺》 1970年代 《憩雁》(1970年代)

《憩雁》(1970年代)  《古木荫凉》(张朋亲属藏)

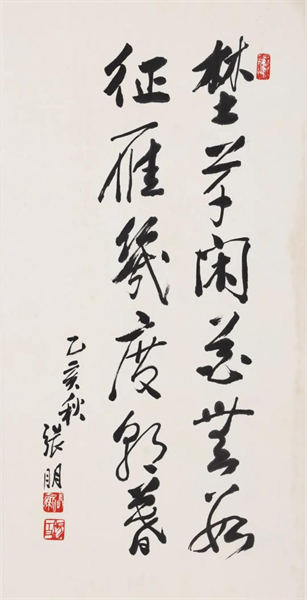

《古木荫凉》(张朋亲属藏) 张朋书法(1995)

张朋书法(1995) 松鹤图(1986)

松鹤图(1986) 《拟唐人诗意<山中发红萼>》(1974)

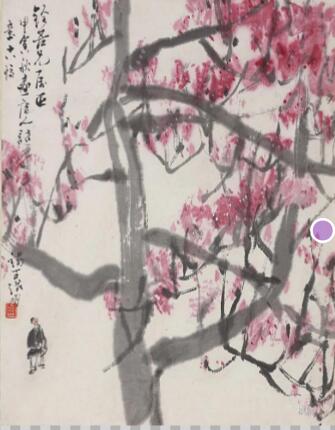

《拟唐人诗意<山中发红萼>》(1974) 《半醉小神仙》(张朋亲属藏)

《半醉小神仙》(张朋亲属藏) 《浮生无虑一壶酒》(张朋亲属藏)

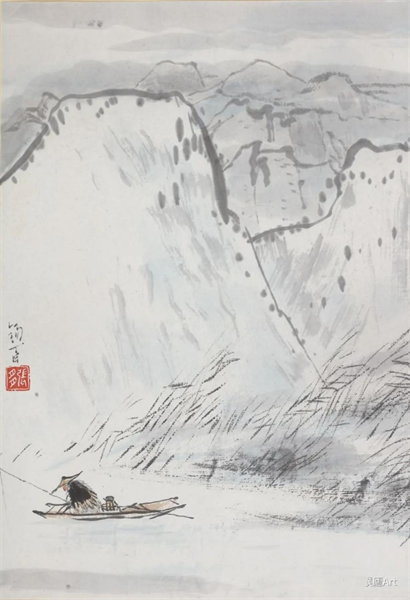

《浮生无虑一壶酒》(张朋亲属藏) 《拟唐人诗意<江雪>》(1970年代)

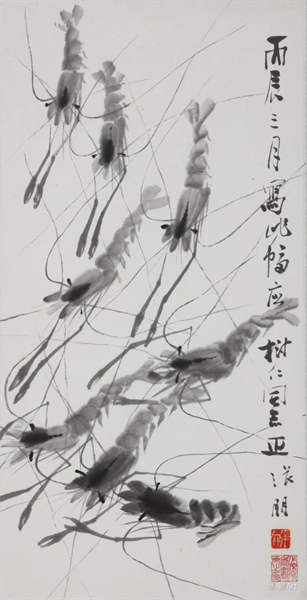

《拟唐人诗意<江雪>》(1970年代) 《群虾图》(1976)

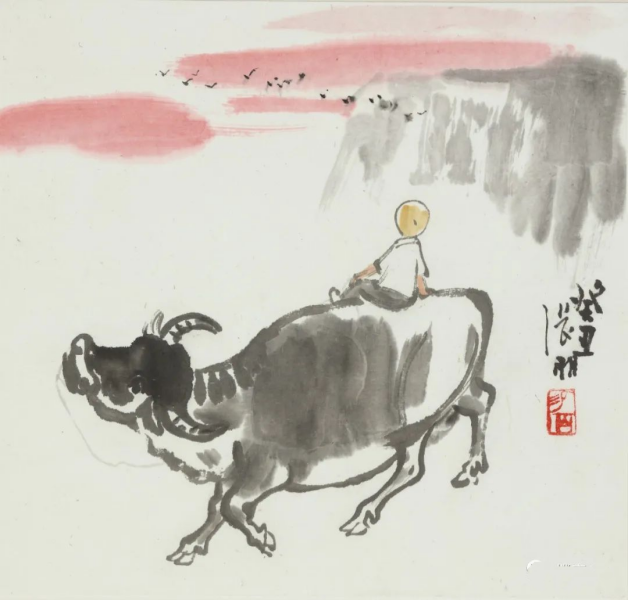

《群虾图》(1976) 《牧归》(1973)

《牧归》(1973) 《二甲传胪》(1974)

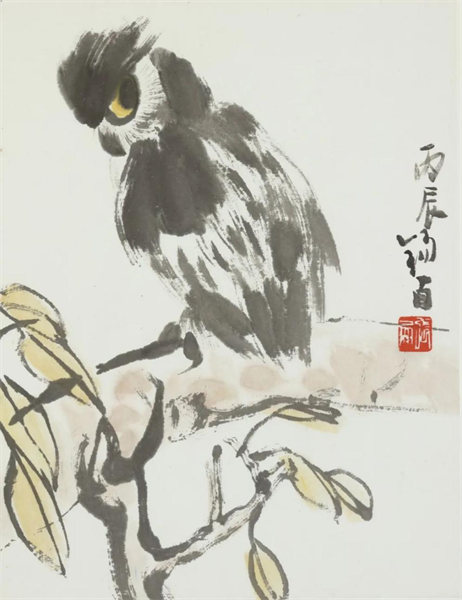

《二甲传胪》(1974) 《猫头鹰》(1976)

《猫头鹰》(1976) 《冬瓜蚂蚱》(1970年代)

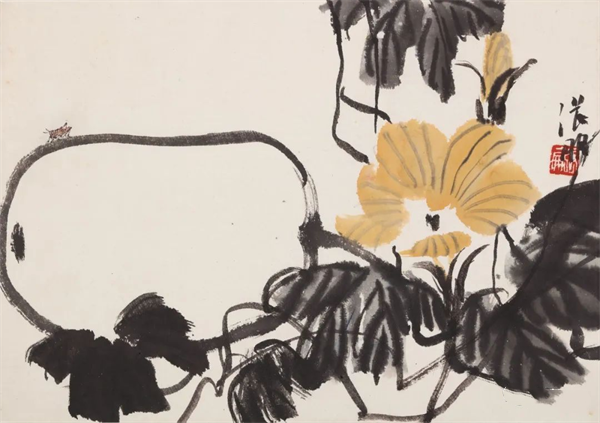

《冬瓜蚂蚱》(1970年代) 《自游自止》(1975)

《自游自止》(1975) 《玉兔》(1985)

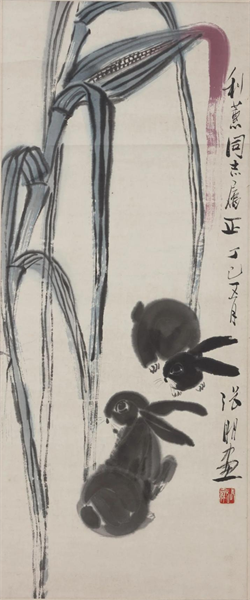

《玉兔》(1985) 《锦上添花》(1978)

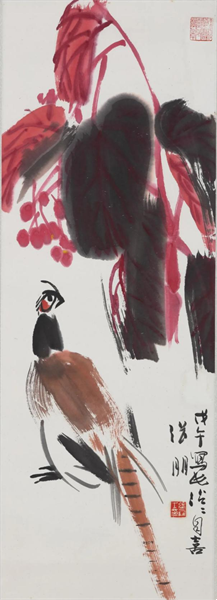

《锦上添花》(1978) 张朋书法,选自《想念张朋》

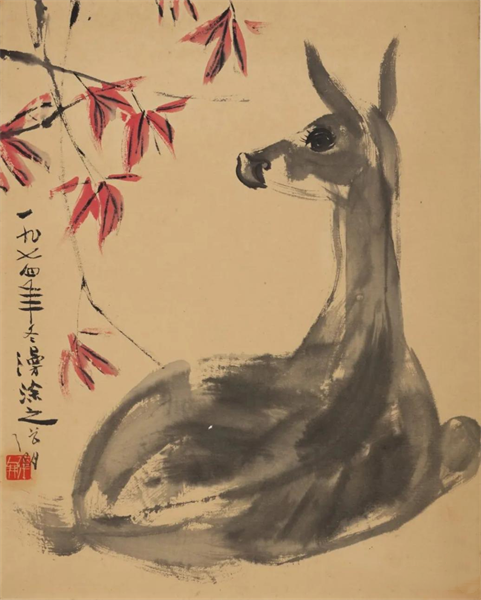

张朋书法,选自《想念张朋》 《小鹿》(1974)

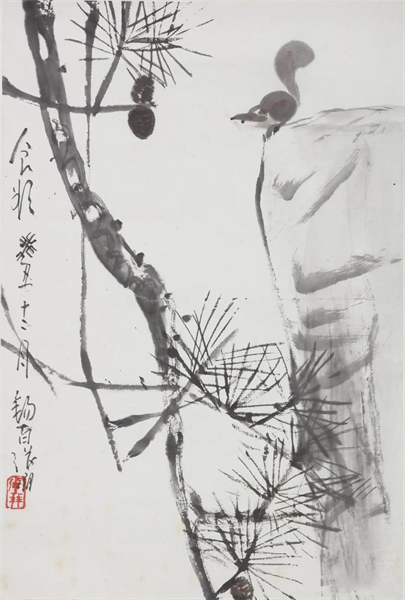

《小鹿》(1974) 《觅食》(1976)

《觅食》(1976) 《食珍》(1973)

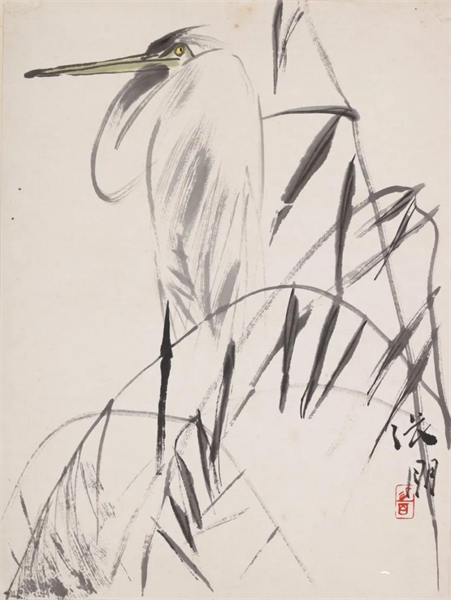

《食珍》(1973) 《在水之湄》(1970年代)

《在水之湄》(1970年代) 《自画像》(1973)

《自画像》(1973) 《自画像》(癸丑春)

《自画像》(癸丑春) 《美人蕉》(1979)

《美人蕉》(1979) 《相见亦无事》,选自《青岛画院——张朋》

《相见亦无事》,选自《青岛画院——张朋》 《山静一人家》(1985)

《山静一人家》(1985) 《赏花图》,选自《青岛画院——张朋》

《赏花图》,选自《青岛画院——张朋》原载作者原创作品集《边缘纪事》

北冥有鱼更多作品

世说文丛总索引