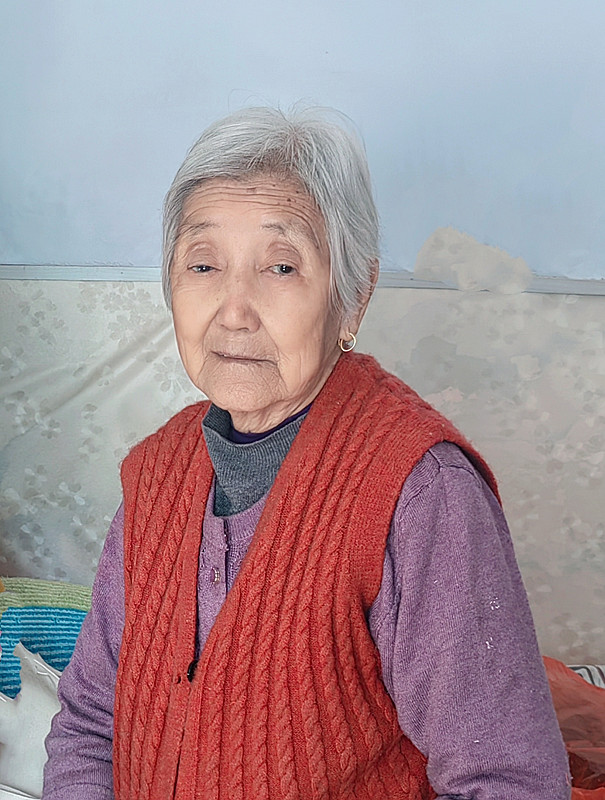

杨培精神矍铄,温文尔雅,举止利落,怎么都不像他说的86岁的年纪。

穿过他的客厅,在一间阳光大厅的中央,立着一把他做了好多年的大贝斯,他说打算再拾掇一下,以便做成一个室内乐乐器系列。墙上挂有一些照片,都是他与中外音乐名人的合影,如马友友、李厚义、斯蒂芬·福克、朱亦兵、吕思清等人。在他的工作间,杨老给我演示他正在做的一把琴。只见他气定神闲,动作娴熟。拿起一块初具雏形的瓜乃利板,他说要琢磨一下这块和另一块,到底哪块料能把材料本身的特点发挥到极致。他指着一块料说,这料有一百多年了,是他从市场三路德国老建筑的房梁拆下来的,当时的拆房现场,只有他天天去在废木堆里拣选。他拿起一块料轻轻敲击,对我说,你听,声音不同,分量很轻,都是上好的云杉。有很多木材来自百年前的欧陆,更多的则是本地材质。杨培认为,小提琴作为发源于欧洲的乐器,制作时就地取材,当地人最熟悉本地材质的性能特点,能使所做的琴实现最佳效果。同理,咱们做琴也可以就地取材,国产料不比欧洲料差。

杨培介绍说,制作一把琴的工序很多,其中任何一道工序出了问题,后续便无法进行。现在有很多艺术院校开设了小提琴制作专业,有规范的制作教程,但杨培认为,单靠规矩并不能做好一把好琴。设想剖开一棵树,让两个人一人一半,按照相同的工艺同时做,也未必能做得完全一样,更多的还要靠制琴人的感觉和经验,倾注其一生的心血,说一把好琴注入了制琴人的灵魂并不为过。好琴真是可遇不可求。其实不仅小提琴制作,很多手工工艺都有这样的奥义。

走进他的琴库,墙上挂满已做好的各种型号的琴,大提琴、中弹琴、小提琴、吉他,琳琅满目,蔚为壮观。昏暗的光线照在琴上,闪烁着灵动的光芒。他拿起一把琴介绍说,这是1991年做的,他说琴做好了需要存放一些时间,这样对琴好。

坐下来,斟上茶,杨老开始介绍他制作小提琴半个多世纪的大致经历。

20世纪50年代,杨培就拉大提琴,那时学琴找老师很难,哪个乐团来演出,他主动去求教,当时青岛只有三个人拉大提琴,杨培就是其中之一。在机械加工行业颇具名声的父亲希望儿子继承自己的手艺,杨培却不喜欢,他进技校做了教师,后来又到一家工厂当了一名电工,虽说是电工,但车钳刨铣,包括平台画线,他样样在行,甚至开琴行时的门匾都是他自己刻的。

要说制作提琴,青岛有相当的底蕴,早在1935年,音乐教师王玫就制作出中国第一把小提琴,为青岛这座音乐之城加添了别样的韵味,琴岛,实至名归。不同于王玫当时学做琴有专业老师指导,杨培学习做琴完全是自己摸索,从1960年开始,他边学边做,潜心研究小提琴的性能和原理,经过数年不懈的努力和钻研,终于做成了一把小提琴。

70年代末,杨培带着自制的琴前往北京王玫创办的星海乐器厂,王玫看了他做的琴很欣赏,想留他在北京工作,他谢绝了,因为虽然北京的条件很好,机会也多,但他说自己干习惯了,到体制内会受约束。还有一位当年一起拉大提琴的朋友邀请他进青岛歌舞团做专职演奏员,也被他谢绝,他觉得还是自己干的状态挺好。事实上,虽然他早在改革开放初期就创办了当时岛城最早的琴行之一,但他说,并不在意卖出去多少。他的琴库里存放着上百把有二三十年琴龄的各种规格的琴。我问他多久能做一把琴,他说,年轻时一两个月做一把,而现在四五个月也不一定做得出来,因为他现在做琴不为赚钱,不赶进度,纯属玩,对他来说,这把年纪了,很多事想明白了,做琴对他来说只是一种精神寄托,有个事做,不至于衰老得太快。他表示,如果有学生想开个人音乐会,又买不起琴,他会赠琴给学生。有合适的乐团,只要是为了音乐事业,可以长期赞助一套琴。

著名小提琴教育家李厚义曾来杨培家借琴,杨培拿出四把琴让他挑,李厚义说,不用挑,你做的琴错不了。李厚义说,他见到过的,包括儿子李传韵接触的那些名琴,都比不上杨老做的。这样说虽然不无溢美之词,但在香港教琴的李厚义是何等人物,他能这样说,足见杨培所做琴的水平。国际著名大提琴家马友友到青岛来,杨培带着琴去见,当时青岛音乐家协会主席连心国等在场,马友友每种拉了一遍,感到很吃惊,他说,你这个年龄做出这样的琴,我很感动,如果这琴真是你做的,你就是当今的世界级大师,显然他不相信是杨培做的。国内知名大提琴演奏家秦立巍对他琴的评价是“柔中带刚”。德国柏林汉斯·艾斯勒音乐学院教授斯蒂芬·福克来访,拉了六把琴,说在欧洲也没见这么好的琴。青岛籍小提琴演奏家吕思清、日本东京交响乐团也用杨培做的琴拉过曲子。慕名而来的还有西班牙音乐教育家、演奏家暨古典吉他制作家何塞·恩里克斯,用杨培做的吉他弹了一个小时后,他问高音是怎么处理的,认为杨培的琴高音比他的琴要好很多。因为吉他的高音是个瓶颈,很难解决,杨培答复说,他是结合了钢琴、提琴的音板和音量,更多的奥妙,只可意会不可言传,全凭制琴人的把握,于是何塞邀请杨培去他的工作室,杨老笑答,我这个岁数了,还能去吗?

中央歌剧院交响乐团首席杜玄来青岛开音乐会,杨培趁中场休息拿出自己做的琴,杜玄看后,立即用这把琴拉完了下半场,赞不绝口。还有哈尔滨音乐学院一位学生在用杨培赞助的琴,一位外教看了说,这琴完全能达到欧洲古典琴的效果。

杨培不仅做各种提琴,也做琴弓,还做吉他,甚至自制松香。他记忆力很好,很多数据都存在脑子里,需要什么,张口就来。说起做琴及琴弓的选材以及原产地,他如数家珍,娓娓道来。杨培到北京某音乐单位的党委书记家作客,他对音乐及艺术的了解程度,令这位书记很惊讶,他不相信一位工人何以有如此多的知识。其实,也正是因为有如此的底蕴,杨培才能做出那么好,令中外音乐名家赞赏的琴来。

说起养生之道,杨老说,他现在经常练健腹轮,外出散步遇到平坦的地面,他还会快跑个五十米甚至上百米。看我诧异的表情,他解释道,这样做,是为了不使自己的肌肉萎缩和老化,保持健康的身体、灵敏的头脑和灵巧的双手。令我惊讶的还有,他于84岁考取了驾照,是当时山东省年纪最大、全国第三(四川有考生88岁)的考生。我还在为年龄大纠结要不要考驾照纠结时,老爷子却给所有人做了榜样。

告辞的时候,这位耄耋老者穿好大衣,头戴礼帽,送我出小区,一直到马路边,令人感动。

原载《青岛财经日报》“人物”周刊(限于篇幅,见报时有删减)

2023.12.21 A7版

组稿编辑:周晓方

小提琴制作人杨培先生

小提琴制作人杨培先生 杨培先生与本文作者聊天

杨培先生与本文作者聊天 杨培先生在琴库

杨培先生在琴库 杨培先生在工作室

杨培先生在工作室 杨培先生的工作室

杨培先生的工作室 国际著名大提琴演奏家马友友(左)

国际著名大提琴演奏家马友友(左)与杨培在青岛大剧院合影

德国柏林汉斯·艾斯勒音乐学院教授斯蒂芬·福克

德国柏林汉斯·艾斯勒音乐学院教授斯蒂芬·福克在杨培的工作室,据杨老说,福克教授两米高,为了合影,还特意弯曲了腿

头戴礼帽的杨培先生

头戴礼帽的杨培先生周晓方更多作品

世说文丛总索引

评论