火柴火花,吾之所爱。当查询与“灵山老母”相关的资料时,又偶然读到程玉海教授于2023年10月17日发表在“大众网·政教”栏目的文章。标题《即墨城隍庙:地位和意义》(以下简称“程文”)、篇幅4300多字的论述,提到的“灵山老母”皆写作“灵山老姆”。不知老姆与老母之间,两者是否完全等同。

实际上,从“程文”获取的认知,远非老姆一处。比如,起始段落的“家喻户晓”:

在中国,城隍庙和城隍神应是最具传统意义、众民敬奉的神庙和神灵了。关于这方面的信息,在各地的文献、报端等媒体中,曾得到了广泛介绍。民间代代相传的、关于它的故事,更是家喻户晓、老幼皆知。

言及城隍庙,概念中最熟悉的莫过于以“豫园”为记忆主体的上海城隍庙,还有忘不掉的以“肉火烧”为美味餐食的潍县城隍庙。至于“城隍庙和城隍神”被列入“老幼皆知”的范畴,确为一己之孤陋寡闻。

通篇读下来,庙和神、略有新得。但文章结句呼应题目的“地位和意义”,却依旧茫然、不知所云:

这些情况一方面证明了现今青岛没出现每个区县均有城隍庙的原因,同时,也从另一方面证明了即墨城隍庙在青岛历史发展中的独特地位和作用。

试举以下九例,以说明之。

(1)首先,“席地而讲,娓娓道来”的“洪武年间,距今已500余年”一句开场。

不得不说,时间坐标上的历史,来来回回、无限延续,每一分每一秒,对谁都是公平的。以2023年的发布时间回望五百年,那是公元1523,即嘉靖二年。再以明朝第三位皇帝朱棣驾崩的1424年算起,甲辰龙年的今天正好六百春秋。由此再推,以洪武末年算起,距今626年。此五百余年,不知如何道来。

(2)其次,所言之“由于种种原因”,到底是指什么原因。至于“近代以来对它在即墨,同时也是在青岛历史中的地位和意义,认识不足,研究不足”,不知又是谁人的结论。但自洪武九年的记录,即墨已归属莱州府胶州。再谈近代自有青岛之名的地域范围内,自明朝初年,先后设立过即墨营、灵山卫、鳌山卫等。仅就“即墨全域”以及凭空想象的“当时的青岛全域”而言,如同在无端重复诸如五百余年之类的低级时空错乱。

(3)关于文献的引用,身为二级教授和博士生导师的作者,何以常常出现错引、误引、漏引的情况:

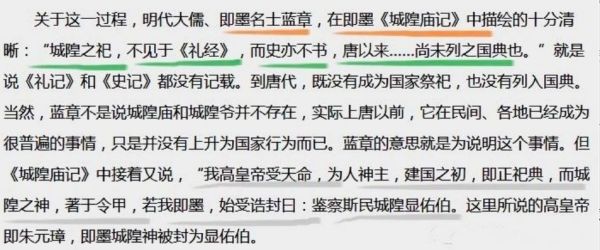

关于这一过程,明代大儒、即墨名士蓝章,在即墨《城隍庙记》中描绘的十分清晰:“城隍之祀,不见于《礼经》,而史亦不书,唐以来……尚未列之国典也。”就是说《礼记》和《史记》都没有记载。到唐代,既没有成为国家祭祀,也没有列入国典。当然,蓝章不是说城隍庙和城隍爷并不存在,实际上唐以前,它在民间、各地已经成为很普遍的事情,只是并没有上升为国家行为而已。蓝章的意思就是为说明这个事情。但《城隍庙记》中接着又说,“我高皇帝受天命,为人神主,建国之初,即正祀典,而城隍之神,著于令甲,若我即墨,始受诰封曰:鉴察斯民城隍显佑伯。这里所说的高皇帝即朱元璋,即墨城隍神被封为显佑伯。

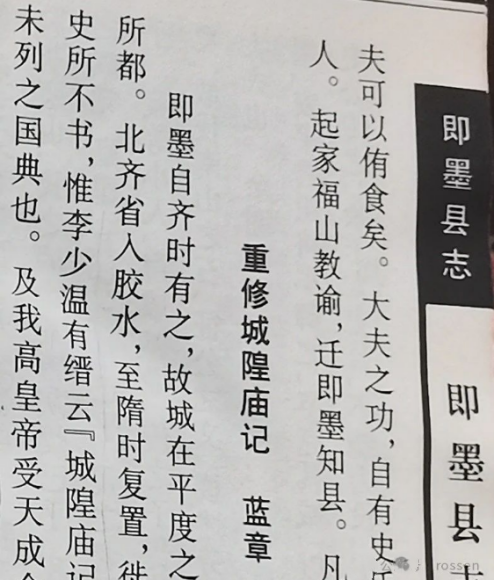

《即墨县志卷之十》截图

上述所谓的《城隍庙记》,在《即墨县志卷之十》,可见蓝章《重修城隍庙记》为其出处。对照县志的内容,除存在个别文字的差异和引用内容的缩减不当外,“我高皇帝受天命”起始的语句,怎么会不见“后引号”的下落呢。

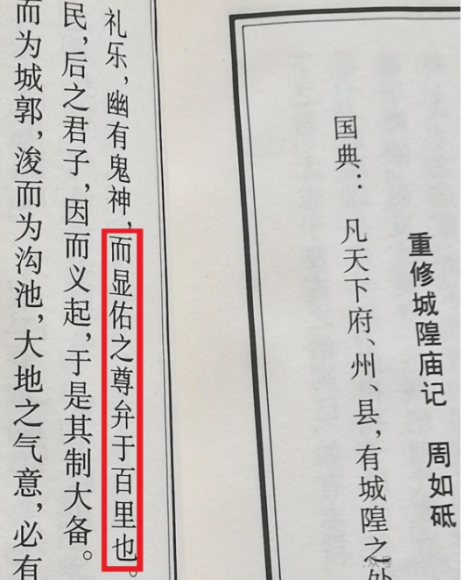

即墨县志之“显佑之尊弁于百里”

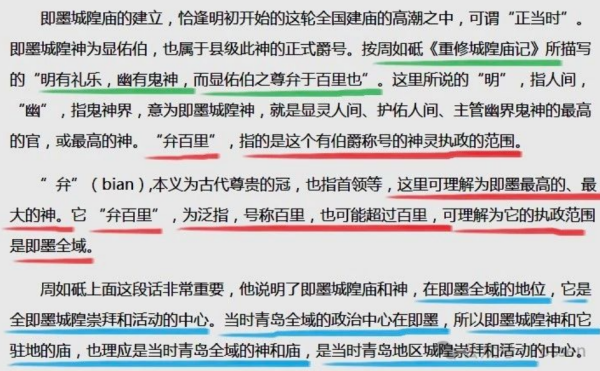

作者引述周如砥《重修城隍庙记》之“明有礼乐,幽有鬼神,而显佑伯之尊弁于百里也”,提到的“弁百里”(应理解取自“弁于百里也”)貌似已为专用词。进而诠释为“‘弁百里’,为泛指,号称百里,也可能超过百里,可理解为它的执政范围是即墨全域”。

在此有必要对明初的即墨、平度、胶州(按时间顺序)做一粗略对照:

胶州:1369年,撤胶西县,改名胶州,仍辖高密、即墨二县。

即墨:明时,即墨初隶青州府,1376年属莱州府胶州。

平度:1389年,改为平度州,领昌邑、潍县。

方圆百里或超过百里,突出的是即墨城隍庙的影响力。但即墨一地的城隍庙与周边的平度胶州两地的城隍庙是否产生横向的关联,有待进一步探寻。

需要指出的是,“程文”随即评论如下:

周如砥上面这段话非常重要,他说明了即墨城隍庙和神,在即墨全域的地位,它是全即墨城隍崇拜和活动的中心。当时青岛全域的政治中心在即墨,所以即墨城隍神和它驻地的庙,也理应是当时青岛全域的神和庙,是当时青岛地区城隍崇拜和活动的中心。

“即墨全域”和“青岛全域”及其“青岛全域的政治中心”,外加“当时青岛全域”和“当时青岛地区”等诸如此类的名词,已将历史时空和辖域概念彻底打乱。

(4)至于提到的蓝章、周如砥,前者生于1453年、卒于1525年(“程文”为1523),后者生于1550年、卒于1615年。也就是说,蓝章逝去二十五年后,周如砥才出生。依此前后的顺序和人生的履历,怎么能够描述“蓝章的《即墨城隍庙记》也是为重修城隍庙而作,而他的全文和基点同周如砥一样,也是采用了相同的立场”呢。这种陈述的方式,如同在说“老子长得很像儿子,爷爷相貌趋同孙子”。

另外,“蓝章的《即墨城隍庙记》”是与《重修城隍庙记》不同的又一篇文献资料吗。

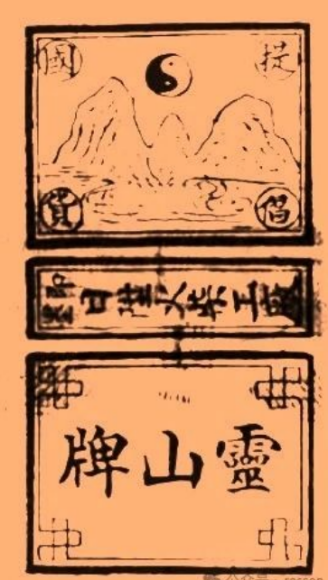

(5)然后,是最先发现的“灵山老姆”。根据一己对火柴商标的认知,灵山老母、灵山圣母、青霄元君,应同为一个代代铭记、口口相传的人物。万历年间重修灵山祠时,发掘的《元君碑记》所载明的年代,距今已越千年。关键是,“程文”提及“即墨人更愿意相信关于灵山老姆的说法。当今城隍庙,也是把他作为青霄老君的化身,因为他是本地人心中的偶像”。

除了“灵山老母”外,这里出现的一处错乱之点即为“青霄老君”。元君与老君,是一人还是二人?灵山老姆和元君、老君,都是什么关系?这里的男“他”,又是哪路神仙?至于“蔡氏”,如果不是女士的话,应当为“浙人蔡兆骐”。据悉,他是1831年生人。当蔡兆骐“被奉为即墨城隍”时,“老姆乎”的老姆是指即墨城隍还是城隍奶奶?“见仁见智,顺其自然,多数人拥护就好”若是客观的存在,那么作为重点论述“即墨城隍庙:地位和意义”的篇章,是否应当再表达必要的判别和清晰的推断呢。

(6)学术性的文章,绝不能容忍的是“犀利的(silly)错误”。例如,在“城隍庙实际承担了新官到任第一天的落脚处、报道处、宣誓处的作用”中,什么叫做“报道处”?再有“每年农历二月,二月初三、八月,祭风云雷电,要请城隍配享”,这里的“二月,二月初三、八月”(包括逗号和顿号的区分),具体是指哪几个日期以及与这几个日期相连的句读方式?“农历每月初、十五”的“每月初”是指月初的某日还是朔日的初一?

(7)行文至此,内容过半。通篇的即墨城隍庙地位意义,犹如水下莲藕、难见真容。然而,作者却又峰回路转,评述“既然当时的青岛属于即墨的属地,那么上述职能和中心的任务,也必然包括了当时的青岛地域。这一中心和职能,从明初起持续了500余年”。

当时,是指洪武年间吗?当时的青岛,还能称其为青岛吗?如果当时的青岛属于即墨的属地(事实上,当时并无青岛的行政单位),那么即墨一地又被谁所属?再者,从明初持续500余年的话,它最终的落脚点至少不晚于清末民初。因为自洪武元年至光绪末年,跨度已达540年之久。

需要再次强调的是,作者重申“即墨城隍庙在青岛历史上虽有如此重要的地位和作用”。坦率地说,它的重要性都在体现哪些方方面面呢?谈及“为什么近代以来,它都没有形成诸如上海、济南、凤阳等,甚至许多中小城市城隍庙那般的地位和意义”时,我们暂且不论大上海的复杂历史背景。仅就所谓的“许多”中小城市,它们的地位和意义又在哪里呢?当即墨未了,再与平度、胶州、灵山卫等做出相关类比,这几处城隍庙又各自担负怎样的历史作用和文化内涵呢。

貌似总结性的“理清上述两大问题,也是真正确立即墨城隍庙地位和意义的重要方面”,实际上的文字的排列听起来又是一句连环句式的空话。单纯理清问题就能确定地位和意义的话,那还有如此繁杂地进行长篇大论的必要吗。与此同时,“即墨与青岛的关系已转变为新的从属和领导关系”之判断性结论,又重复性地陷入对历史时空和行政辖域的基本框架做出片面理解的境地。

即墨城隍庙 网络截图

作为祭祀城隍神庙宇的城隍庙,其核心主体是城隍或城隍爷,它是中华文明创造出来的、以古代宗教文化为依托而普遍崇祀的重要神祇之一。

城隍的特点是冥界的地方官,职权相当于阳界的一城之长。因此,表层的“有城必建城隍庙”,却不同程度地隐含一种阴阳结合、官民同治、鉴察善恶、寻求寄托的社会治理方略的缓冲机制。城隍本身,又责无旁贷地扮演着地方守护神的功能和作用。难怪朱元璋立城隍神,就包含所遵循之“使人知畏,人有所畏,则不敢妄为”的认知和判断。

就大众群体而言,它还承载着人们对于社会生存环境和城市公共安全的期待与祈愿。而从城隍出巡演化而来的各种欢庆活动,堪称普通民众寻求安宁与幸福生活的一幅现实写照。这也是任何一地的城隍庙,现如今都成为传统文化与民俗风情相互交融的场景所在。

(8)“程文”捋出“即墨与青岛的关系已转变为新的从属和领导关系”,或许为下列的论述做出铺垫:

当然,这种新的从属关系,还不足以使过去的历史发生断裂。更进一步说,它又和过去几千年间,特别是秦汉以来,青岛地域和政治中心的多次变迁有关。特别是现代以来,青岛城市史研究突飞猛进,取得了骄人的成就,而对以青岛地域为基础的青岛整体的历史却研究不足。尽管青岛各地、各专业历史研究,也出现过许多重大成果,但总体来看,这些研究缺乏同宏观,或青岛历史整体研究相联系,从而使这些成果呈“碎片化”现象。为此,有观点认为,这种现象导致了青岛城市史研究,同青岛历史整体研究的脱节,他们把它称作“二元分离”。当今,对即墨城隍庙地位和意义的研究不足、认识不足,其重要原因也在这里。当然,即墨城隍庙研究,仅是青岛历史整体研究的很小一部分,以“沧海一粟”形容也不为过。但一滴水可以反映太阳的光辉,这一小的历史片段反映出的问题,恰似当前青岛史研究面临问题的真实写照。

据此段落可推导出,在时代的大背景下,青岛历史文化的欠发达、欠研究、欠全面的尴尬状况,借用“一滴水可以反映太阳的光辉”为喻,无不指向现时对即墨城隍庙的地位和意义普遍存在着研究不透、把握不准、宣传不足、传播不大、影响不深的局限性,确实已经到了非攻克不已的紧要关头。

(9)文章的倒数第二段,提到“平度、胶州、胶南在划归青岛前,同即墨、进一步说,同即墨时期的青岛,并没有归属关系”的论断,不仅又回到“归属关系”思维模式的原地旋转,更重要的是“即墨时期”是口语化的表述还是专业名词的运用?“即墨时期的青岛”到底是指旧时代的地理轮廓还是新时期的行政辖域,它始终呈现出一种雾里看花、水中望月的模糊效果。

凡有老城必有庙,有庙必有城隍庙。平度、胶州,皆算老城。胶南的设立,始自1946年9月,由胶县洋河以南9个区和青岛办事处的薛家岛区组建而成的胶南县。其时,灵山卫区亦归入胶南县的管辖之下。由此,“灵山卫城隍庙的从属关系,同上述情况基本一致”的说辞,不得不进一步推敲。至少可以认为,灵山卫城隍庙与即墨、胶州、平度的城隍庙若是殊途同归,那么其来路不同更有毋需陈设的史事。

综上所述,仅以旁观者的视角“读后感”如下:

一、通篇文章洋洋洒洒,未见地位的评价、意义的归纳;

二、作者选题的用意和目标,是提出问题还是指引方向;

三、历史时空和辖域概念,既古今混杂、又在前后割裂;

四、基本的概念、基础的用词、规范的用字,皆有硬伤。

关联公众号的文章页面截图

值得一提的是,公众号“即墨古城”在2024年2月5日发布《即墨古城建筑赏析|走进城隍民俗馆,探寻城隍历史记忆与民俗文化》的文章。其中,特别将“即墨城隍庙:地位和意义”这篇论述以标题、作者、图片、二维码的形式展现出来,示意向社会各界做积极的宣传推介。殊不知,错误的论据、以错误的方式、做出错误的传导,它对社会受众群体会产生怎样的负面影响呢。

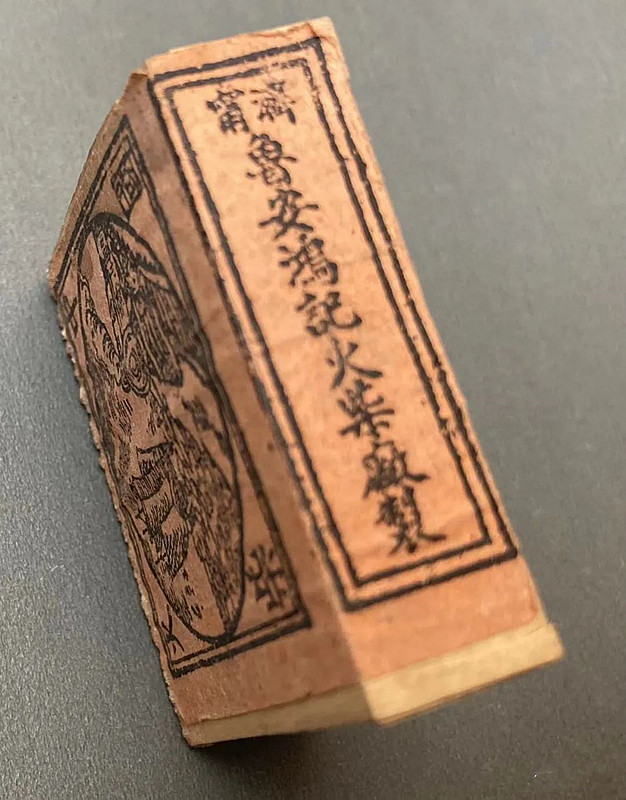

即墨日陞火柴工厂的“灵山牌”商标

由一枚火柴商标的“灵山牌”,引出灵山老母的故事与即墨城隍庙的历史,实乃“学到老、活到老”的最大收获。上下浏览《即墨城隍庙:地位和意义》之宏篇巨制,在对城隍庙的印记进行逐步解读的同时,其地位和意义仍旧处于混沌不清、浑然不知,甚至极易引发混淆是非、误导公众的潜在危害。

学而时习,不亦悦乎。问而知之,莫乱描述。学与问,便是因学而问、由问而答、有答再来的一个群体认知与个人体验的漫长过程。

即墨城隍之地位意义,还是请灵山的“老姆”或“老母”来评判吧。

2024.3.18

评论