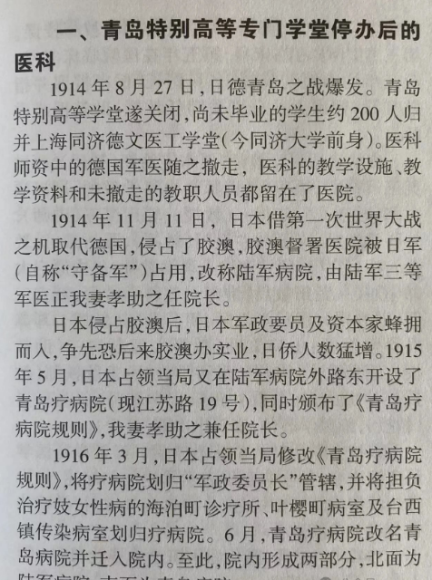

涉及当年青岛大学所属的青岛医学院,它与日占青岛时期定名的“青岛病院”有所关联。校史提及,胶澳督署医院“改称陆军病院,由陆军三等军医正我妻孝助之任院长”。次年设立的青岛疗病院,亦由“我妻孝助之兼任院长”。

取自《青岛大学校史》第29页

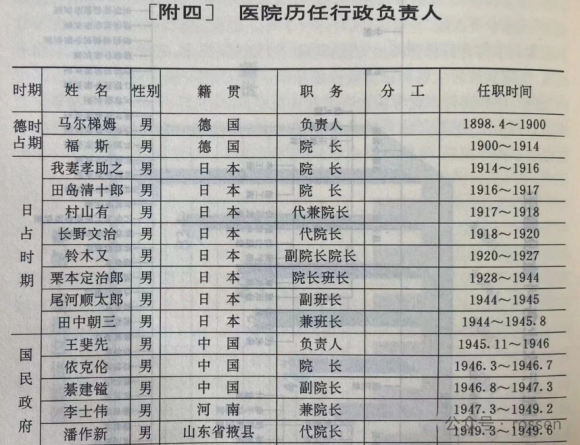

显而易见,我妻孝助之的名字应来自1998年青岛出版社《百年沧桑》的“青岛大学医学院附属医院志”。在“医院历任行政负责人”列表的“日占时期”,1914-1916年间担任院长的即为“我妻孝助之”。

我妻,字面的含义与“家内”相通。但以“我妻”二字出现的情形,乃是日本特有的姓氏之一。据说,“我妻”之姓由主持“大化革新”的天智天皇所赐的“吾妻”演化而来。

取自《百年沧桑·绪言》第12页

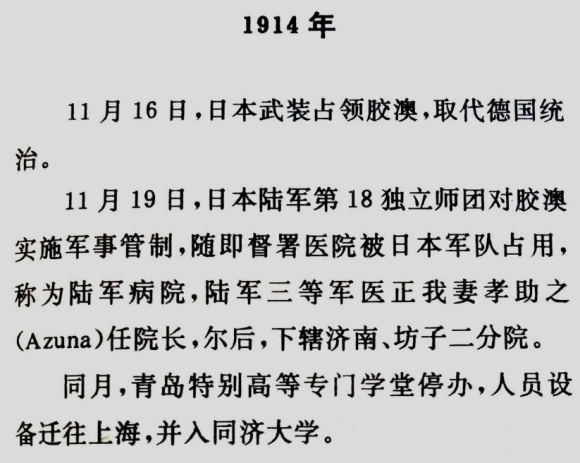

1898年4月,胶澳地区瘟疫流行。德国远东舰队拨出九个毡棚,建立帐篷式的临时就医机构,这就是德国海军野战医院的来由。1914年11月,日本击败德军占领青岛后,经营十四年之久的“胶澳督署医院”被日本守备军接管,随后改称“陆军病院”。

据“院志”记载,1915年5月,日本占领当局在陆军病院的马路东侧设立“青岛疗病院”,主要服务于不断增长的日本侨民的就医需求。一年后,青岛疗病院改为“青岛病院”。同时,迁入陆军病院所在的院区南侧,形成北面是陆军病院、南面为青岛病院的分布格局。

“病院”是完全的日语汉字,体现占领者独有的时代印记。

取自《百年沧桑》第397页

又据《百年沧桑》的“大事记”,日占时期第一任院长的“我妻孝助之”后,是括号内标注的Azuna日语罗马字。“我妻”姓氏的具体念法不止一种,既然以Azuna的形式出现,它极有可能是Azuma的误写。

Azuma(Ma),转换成平假名是あずま、日语汉字是我妻、吾妻。与此同时,它还是“東”字的姓氏表达。著名的日本老兵东史郎(1912-2006),他的姓氏“东”也是Azuma的发音。上世纪八十年代末,“东史郎日记”的正式出版,无情地揭露了侵华日军制造“南京大屠杀”的罪恶暴行。

然而Azuna(Na),无论如何也打不出“我妻”的字样。如果我妻的名字“孝助之”也能做日语罗马字注音的话,或许对孝助之的理解将更准确。M与N两个字母存在误写的可能延续至今,那么“孝助之”会不会是“孝之助”的另一种版本呢。

比如,松下幸之助,“松下”的创始人。他是日本著名的实业家、发明家,被世人奉为“经营之神”。幸之助的名字,念作Konosuke。有趣的是,长音的“幸”(kou)与“孝”的音读完全相同。以“幸之助”想到“孝之助”,纯粹是在一个闪念之间。

百多年前的故事,已成过眼烟云。对于我妻名字的猜想,直到近日才找到较为确切的线索。

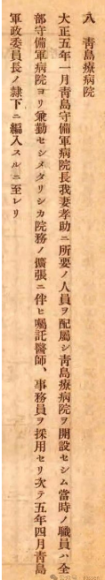

取自日文版《青岛军政史》 李 民 供图

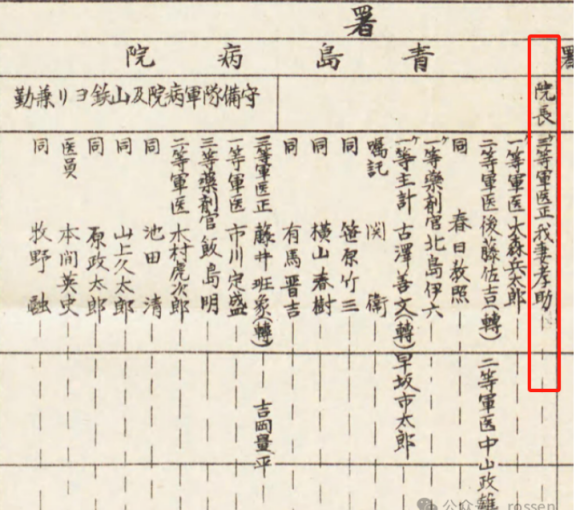

据《青島軍政史》(自大正3年11月至大正6年9月)记载的“青島療病院”,青岛守备军病院长是“我妻孝助”的姓名。孝助二字后面跟了片假名的二(に),不知是否容易被误认为是“孝助之”之所在。

再有1915年2月和1917年10月的两份日文版《官報》,可见“我妻孝助”皆与“陆军三等军医正”对应。其中,并未发现“我妻孝助之”或是“我妻孝之助”的称谓。

《高等官同待遇者职员表》 李 民 供图

另有《自大正五年五月至大正六年九月高等官同待遇者职员表》,青岛病院的院长还是“三等军医正 我妻孝助”。

从点滴线索还可发现,当袁世凯创办军医学堂时,除了聘请日本人总教习平贺精次郎(兼袁世凯的卫生顾问)之外,名单中尚有包括我妻孝助在内任职教习的记录。此外在日本,我妻孝助,还曾担任过佐贺卫戍病院的院长。

2022.11.3 记录

2024.4.1 补充

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论