早年,我也一样,提起北岛,最先想起的就是那句:卑鄙是卑鄙者的通行证/高尚是高尚者的墓志铭。

而如今,或者说,在卧夫的《死无葬身之地》之后,我觉得连想起这句诗都是多余的。多少人和我一样生如蝼蚁,命如草芥。活着,朝不保夕;死了,连坟墓都不想要,也不想要任何人想起和说起我,还要墓志铭干什么?——需要解释的是,这样说,并不代表我对生命本身持悲观态度,恰恰相反,它仅代表我和我接触范围内的绝大多数人持有不同的更为坦然与淡然一些的生死观而已。

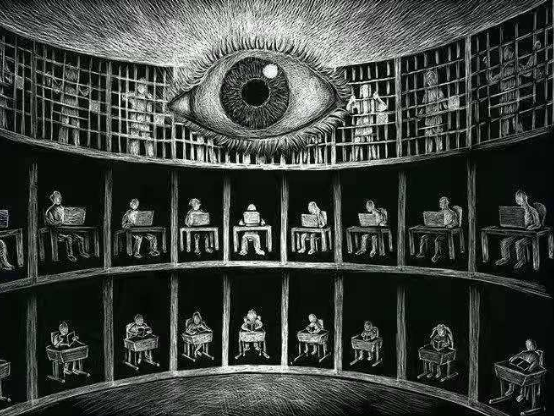

另外,这样说,也不代表我没有是非观。是非观是在人类社会学范畴内才存在或起作用的一种观念,如果从人类社会以外的视角观察人类,大约就如同我从人的视角,观察蚂蚁蜜蜂们一样,无所谓高尚与卑鄙(你会说这是一只高尚的蚂蚁那是一只卑鄙的蚂蚁吗?),只是一个一个一群一群一堆一堆以及一大群一大堆的人,许多行为,让人感觉不可思议。而我们自己无论如何,也都无可避免地被织就在这张被称为人类社会的网络之中,再怎么觉得不可思议,其实都出离不得。人可以游离于社会体系之外,尽可能地边缘再边缘,但人无法出离于人类,就像蚂蚁无法出离于蚁类一样。一个“人”字,从生物分类学上将所有属人的一网打尽。

因此,后来我觉得,北岛对现代汉诗库最特别的贡献,是他的那首一字诗:

《生活》

网

这是一首既无法被别人复制,也无法被作者本人复制的诗。孤品。

许多时候,诗的标题不重要,比如格律诗里的无题或一嘟噜一长串急忙念不完的答什么谢什么贺什么其实也约等于无题的那些标题。我以前写诗也常常是想起来就写,写完了没标题,就舶来阿赫玛托娃的一种格式,提起起首第一句加省略号做标题,其实也约等于无题。但有些时候,标题是重要的,非常重要,比如这首《生活》,抛开标题它就不成立了。

生活,网。是啊,哪有什么漏网之人呢?也不存在人死网破这回事,只有人死了,网没破。对,我拒绝将人说成鱼,因为人不是(天天只见人吃鱼,哪见天天鱼吃人了?)。尽管拟人、直喻等等是戒不掉的修辞病,但我尽量避免。如果文学依然神圣,那么,还本清源,尽可能地让事物是其所是,将是我依然愿意写点什么的第一要务。

其次当然是实事求是的态度。如果连最基本的这一点都做不到,文学还有什么神圣性可言?违心阿谀之词,多写一个字都是多余。

生活,网。有人认为四行诗三行诗小令俳句是诗歌中极精致的品类了,但这首诗,它不是精致,而是精悍。

在这个朗诵盛行并铺张的季节,这是一首连最好的朗读家大约都无法用抑扬顿挫吟诵唱念来营造或完成其表演效果的诗吧?但你能说它内涵不丰富?张力不饱满?你能否认它是一首不可多得的好诗?这首仅仅只有2+1个字的诗,它的力度与宽容度可以装得下一部余华的《活着》外加一部一百年前的老电影《盘丝洞》,对了,可能更适合往里再装一部奥威尔的《1984》和扎米亚京的《我们》,大约还要多。

网么,落草为人,谁这辈子还没触过几次网呢。一生中从未触碰过网壁,始终都活得顺风顺水的人,大约真是有福之人吧,但我并不羡慕,因为那样的生活太宽敞,也太清浅,一辈子都没有接触到过自己生活范围的任何边界问题,也算是一件憾事吧。而像陀思妥耶夫斯基、弗里德里希·尼采、让·雅克,卢梭们那样,稍微动一下,就会碰到人以及人类社会终极且无解的问题,这样的一辈子,内心世界又太苦闷和漫长——我常常活在一种一日长于百年的漫长感和一辈子啥都没干却倏忽一过的瞬灭感交相纠缠的恍惚中,换成古诗十九首的一种表述法:人生不满百,常怀千岁忧。所以,我的生命底色是忧郁型气质的,实在是因为不太适应不大适合时下的许多生活场景和氛围,而绝非因为傲慢或自卑才离群索居,拒绝社交的——我没有任何傲慢的资本,也没有任何自卑的必要,只是越来越懒言而已。

既然艺术具有相通性,这首诗当然应该也可以诉诸其他表达方式。朗诵或谱曲传唱当然是不可能的,绘画或其他造型艺术是否可以,我不知道,但舞蹈应该可以,比如皮娜、伊莎多拉·邓肯、赵丹之女赵青……大约都能将这首诗淋漓尽致地演绎出来吧——这当然只是我的一种臆想。

2023年5月1日

胡香更多作品

世说文丛总索引

评论