我从外面回来,赶赴城中那个两居室的小屋。

离开小屋足两月有余。自入住到这个小屋这么些年来,这是最长一次时间的离开。

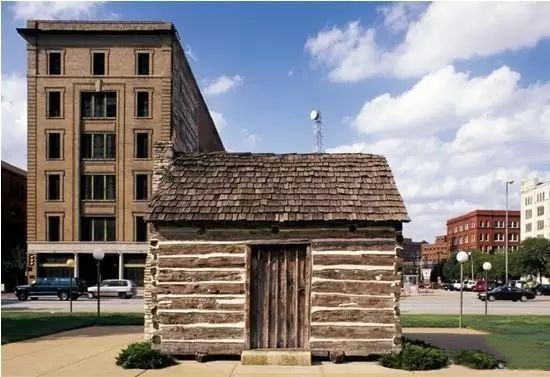

像重逢一位曾朝夕相处而阔别了经年的老友,当还走在繁华大街的时候,远远地瞥见小屋隐约地露出一角来,我心里竟有些久违的激动。

走上楼,用钥匙插入锁孔,打开门。屋内的所有陈设忠实地保持着两月前我离开时的模样:客厅的玻璃窗半敞开,窗帘半卷半垂。几张塑料椅叠放在一起,静静地倚立在一张木制的小圆桌旁。小圆桌上有盒餐纸,我记得那天离开时从中抽出了两张,它还保持着被抽出时带着点细碎褶皱的柔软形状。餐纸盒的旁边,摆着盆小小的塑料假花,有两枚叶子显得有些委屈的样子贴紧了白石灰的墙壁。似乎当初离开小屋前好些天我就忘了挪正它的位置。从客厅通往卧室的房门口垂挂着一串蓝色的风铃,我未曾留心,其中的两根细丝绳是否在我离开前就交缠在了一起。

地板上不规则摆着的凉拖,墙角边堆放的空啤酒瓶,厨房门口还剩了三分之一的米袋,卧室里的双人床,靠枕,厨房里的锅碗,案板……小屋里目之所及的一切,均是两月前我离开时的模样。这个小屋,我最后一个离开,仍最先一个进来。

在这两个月之间,还能涉足这个小屋的,是偶尔从窗外飘进来的一缕夏风,是轻轻悄悄黏附着屋内一切可见物品的微末尘埃,——还有,小屋不远处街道上不停歇的汽车鸣笛,小屋附近琳琅的商铺里不间断的嗷嘈人语,定也经了那可以和我一样自由出入的尘埃和那不羁夏风的牵引,随时随刻在小屋徘徊。

透过客厅的玻璃窗,我看见与小屋相隔不足十米远的后排那栋楼,那家屋子阳台上种着的盆花仍在。我不知道那是株什么植物,就像我永远不会认识那家屋子的主人是谁——他抑或她,是否偶尔也像我,会在闲暇时无意中朝对面楼栋的某扇敞着的玻璃窗内眺望一眼?

我常常也会踱到小屋前面的阳台上来,透过阳台上安装着的铁栅网朝外面无意识地张望。我能望见晨曦映照在阳台的边缘,映照在前面楼栋的灰色墙面,并且偶尔会将洒在前面某户人家开着的玻璃窗的光芒再反射到我的阳台上来。偶尔我会看见一弯月,清冷地挂在隔着铁栅网的小屋阳台和对面灰色楼栋之间的促狭的顶空。偶尔我还会看见一两颗星,在这被庞大的都市水泥建筑挤兑成一小方的夜空里摇摇欲坠。在这小屋,那小方天空是我对大自然的全部仰望。

前面楼栋有户人家养了群鸽子。它们每天会从鸽子笼里飞出来,飞往我所未知的这座城市或城外的某个角落。但每天傍晚,它们会准时地在鸽子笼里栖宿。——有时,隔着铁栅网痴望着它们,恍然便觉得小屋就像个鸽子笼,而我却远不如鸽子那般自由。日子如墙上行走的挂钟一样规律而单调,机械而重复。在这闾阎扑地的偌大城市里,小屋是我深居简出、按部就班生活秩序的最终见证。

许多回,我嫌弃小屋褊狭,窭陋;许多回,我感觉小屋的存在是对我纷飞思绪的无形禁锢。我总试图让灵魂出游,驰骋在小屋之外目光企及不了的远方。可是,我又如何能忘却,这个小屋,是我在城中最早的家。在际遇小屋之前,我原一直四处漂泊,是小屋消弭了我的羁旅感,让我在这城中有了一份心的归属。是的,小屋没有金沤浮钉,没有朱栏彩槛,它在富丽堂皇、轮焉奂焉的周边楼厦的映衬中显得那么暗淡和不起眼,可是,这偌大的城市里连甍接栋的楼宇之中,唯这个小屋承载着我这么多年的生命悲喜,唯这个小屋盛装下我生命里丰富而最真实的自我。——难道这不正是属于我的独一无二的财富吗?

小屋有时就像个做错事的懵懂孩子,当我抱怨它的简陋和窄小,不能给我平添某种荣耀时,它总是默默地承受着我给予的诘责。可小屋又何尝不像一位襟怀散朗的智者?“良田千顷,不过一日三餐;广厦万间,只睡卧榻三尺。”它用它的朴陋告诉我要懂得知足这样一个朴素的道理。

许多时候,小屋其实像位萱亲。每每出行在外,因为漂泊而感到身疲力乏、形蔫神怠的时候,内心里迫切想要的就是回到小屋。那刻的小屋就像位慈蔼祥和的母亲,静静地等待着我的回归。而更多时候,小屋犹如贴身的知己闺蜜。它见过我不盥不栉的样子,也深谙我舒眉展眼和含泪饮泣的样子。且只有小屋,时常于无眠之夜陪我一道聆听灵魂深处的静默与哗鸣。

在这偌大的城市,在这偌大的城市里栉比鳞臻的楼宇之中,在某条街道的某条小巷,有一个小屋,我最匀停的呼吸在那里,我最纷飞的思绪在那里。无论我行走在任何陌生或熟悉的路途,那儿都是我最终的归所,最终的方向!

原载 美鸿文学

2021年05月26日 07:04 江西

何美鸿更多作品

世说文丛总索引

评论