卫礼贤的“中国心灵”

20世纪20年代初,心理学家荣格在瑞士波林根决定对谜一样的《易经》发起冲击,他第一次拿起了芦苇秆,在那棵百岁梨树细长的阴影里,一坐就是几个小时。根据传统的方法,那些茎干应该是耆草秆,但是他找不到耆草秆,只好用芦苇秆代替了。

奇怪的是,经过一番摆弄,这些芦苇秆竟然发生了奇妙的反应,它们与他的思维过程形成了有意义的联系。不久,他见到了德文《易经》的翻译者卫礼贤。他发现在思维形成有意义的联系的观点上,他与卫礼贤出奇的一致。

有一段时间,我经常跨越一个六条路的岔道口,走过上海路和阳信路的街角,看到一个小小的窄门,从窄门中望进去,是一个斜坡上行的小路,通向后面的几栋欧式建筑。这里就是礼贤书院所在地,后来成为著名的青岛九中,这里的毕业生常常以他们的母校自豪,这一切不得不归功于120多年前这座书院的创立者——卫礼贤。

礼贤书院

卫礼贤1873年5月10日出生于德国斯图加特,母亲给他取名理查德·威廉,或许是希望他效仿那位骑士狮心王理查德。1895年卫礼贤取得神学学位后,就任斯图加特修道院教堂牧师,1898年他在报纸上看到德国同善会“青岛需要传教士”的消息,圣灵感动,触发了他前往中国的愿望。

1897年11月14日,德国借口发生在山东西部的“巨野教案”强占胶州湾。1899年5月,当卫礼贤踏着小火轮驶近这片海域的时候,首先映入眼帘的是烟雾笼罩中的崂山,那时候欧式建筑尚在建设中,到处是泥泞的工地和开挖的沙沟,卫礼贤说,假如一个殖民者溜到巨大的沙沟里,因陋就简地睡一觉,也不是什么不可能的事。

第一个夜晚,卫礼贤被安置在安琪儿旅馆,走过稀稀拉拉铺了稻草的砖地,伴着床底下和顶棚上吱吱呀呀的老鼠声入眠。早上,第一声公鸡的鸣叫惊醒了他,他看见一只公鸡站在床边,一群母鸡在地上刨个不停……他才意识到他来到了遥远的东方,他的任务是拯救殖民者的灵魂,并筹办学校和医院。

在青岛,卫礼贤结识了当时中国最具代表性的学者,他们大多是清朝的遗老遗少,是儒家道统的守护者,如劳乃宣、周馥、康有为、辜鸿铭以及恭亲王溥伟和孔氏家族的衍圣公等。他创立礼贤书院,成立“尊孔学社”,并建立了“万国图书馆”,也被称为“藏书楼”。藏书楼广泛收藏了经史子集及现代中外文书籍,计三万余册,蔚为壮观。

1920年夏天,卫礼贤短暂离开青岛返回德国。不久之后,他再次回到中国,担任了德国大使馆的科学顾问,并受蔡元培之邀在北京大学任教。在北京期间,卫礼贤与胡适、蔡元培、王国维、梁启超、张君劢、陈大齐等著名学者交往甚密。

卫礼贤在中国前后25年,经历了义和团运动、辛亥革命、军阀混战、新文化运动等,他深度介入中国的重大文化事件。对于严复的译著,他有一段评论,他说严复的翻译“是用古典优雅的中文写成的,这些书也许翻译得非常流畅,也许看上去和中国古书的风格差不多,可是新鲜的内容被古老的文字形式缠绕和掩盖,就像我们试图引用很多圣经中的语言,来翻译达尔文的著作一样”。应该说这些评论都是非常中肯的,从一个侧面可以窥见卫礼贤对中国文化涉猎之深。

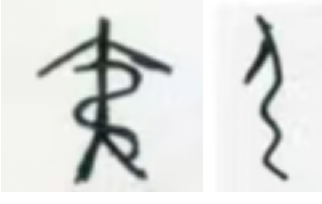

卫礼贤翻译《易经》的过程颇具传奇性。

劳乃宣

不久,曾任山东巡抚的周馥来访,他提供给卫礼贤一个建议:“你们欧洲人只了解中国文化的浅层和表面,没有一个人明白它的真正含义和真实深刻之处。原因在于你们从未接触过真正的中国学者。你曾拜作老师的乡村教师,他们也只了解些表面东西。因此毫不奇怪,欧洲人有关中国的只是一大堆垃圾。如果我给你引荐一位老师,他的思想真正根植于中国精神之中,他会引导你探讨中国精神的深刻之处。你觉得怎么样?你就能翻译各种各样的东西,自己也写一写,中国也就不会总在世界面前蒙羞了。”

周馥举荐的老师就是晚清京师大学堂总监督,兼学部副大臣劳乃宣。辛亥革命以后,劳乃宣隐居河北涞水。

卫礼贤闻之十分欣喜,立即修书给时年71岁的劳乃宣,并在礼贤书院为其准备好了舒适的住处。几周后,劳乃宣接受邀请,携家人从涞水之北的郭下村来到青岛。令人惊奇的是,这位老师与他梦中见到的白胡子老人几乎一模一样,而且老人姓“劳”,古时“崂山”亦写作“劳山”,劳乃宣的先祖正是来自崂山地区,“劳”之姓氏也由此而来。

于是,师徒二人开始向着中国文化最为精妙之处探幽发微。劳乃宣声称《易经》中最关键的传统已经消亡不见,不过好在他过去的一位老师仍深受古老传统的影响,而且他的家族与孔氏后裔关系密切,他拿出一套采自孔子墓的神圣耆草秆,开启了《易经》神谕艺术的旅程。

劳乃宣用中文解释《易经》的内容,卫礼贤做下笔记,然后把它翻译成德语。劳乃宣把他的翻译与原文对照,检查翻译是否在所有细节上都准确无误。而后,再审查德语文本,对文本进行修改完善,然后是详细的讨论,卫礼贤再根据讨论写出三四份译本,并补充上最重要的注释。

不久,一战爆发,青岛成为德国和日本的交战区。劳乃宣与其他学者一起退回内地,《易经》的翻译尚未完成,卫礼贤十分沮丧,他想恐怕永远也无法完成了吧。战事稍停,卫礼贤出乎意料地收到了劳乃宣的来信,说他有意返回青岛,完成《易经》的翻译工作,并询问是否可以像先前一样提供膳宿。卫礼贤喜出望外,立即答应了这位尊敬的师长。工作终于完成了,1920年,卫礼贤动身返回德国,劳乃宣将遗嘱交到卫礼贤手中,不久大师就去世了。《易经》翻译工作成了大师最后的绝唱。

心理学家荣格

当荣格第一次在达姆施塔特遇到卫礼贤的时候,他全然是中国式的,“他看上去完全是个中国人,外在举止以及写作和说话的方式都是如此。东方观点和古代中国文化已渐渐融入其内心深处。”

但是荣格仍然发现了卫礼贤意识深处的矛盾。1925年回到德国后,卫礼贤立即加入法兰克福中国学院担任教职。他听过他的讲座,发现与传统的布道会别无二致。“卫礼贤的问题,大概可以归结为意识与无意识的冲突,这一冲突在他身上以西方与东方冲击的形式出现。我相信我可以理解他的处境,因为我自己也有相同的问题,知道卷入这样的冲突意味着什么。”

或许在意识深处,卫礼贤的思维仍然是基督教式。荣格认为这是一种倒退,一种在西方文化压迫下的再度同化。但是我们看看卫礼贤在青岛期间,当财政大臣的弟弟问他基督教在中国的未来时,他是怎样回答的。他说:“基督不仅仅是一个宗教的领袖和创造者。他还是人性的神圣代表,他作为人类的领袖,代表了统一的整个人类。这一人性具有非凡的意义,在中国肯定会像欧洲一样,成为现实。”

有一段话广为流传,这段话据说来自卫礼贤本人,“我从来不曾给中国人施洗,这令我非常欣慰!”许多人把这段话当作卫礼贤皈依儒家文化的证据。毫无疑问,卫礼贤倾心于中国文化和中国典籍,但如果说卫礼贤放弃深层意识的信仰,彻彻底底成为儒家信徒,未免有简单化之嫌。

我们应当考察这段话的背景。义和团运动在北京被扑灭后,山东仍然面临着一些小小的麻烦。当时,青岛到济南的铁路铺设到高密,附近的乡民认为铁路的修建会惊扰黄土下面的列祖列宗,铁路的修建遭到抵制,于是全副武装的德国士兵被派去镇压。

胶济铁路高密车站

卫礼贤认为这是亚洲思维和欧洲思维之间的冲突。当德国士兵抵达村庄时,村民们就像几个世纪以来对待强盗的方式一样,紧闭门户,用史前的大炮向空中开炮。面对德国现代化的武器,结果可想而知。这里面还有一个重大的误会,当德国士兵看见穿着红裤子的妇女跑出来时,以为见到了义和团,就用机枪扫射。

卫礼贤在青岛听说这些事情,非常着急,他相信这一定起因于相互间的误解,他不顾朋友的劝阻,决定到那些地方去,努力调解误会,挽救更多人的生命。

在一个村庄,他成功说服了德国征服者推迟进攻,另一方面他用他尚不流利的中文说服村民放下武器。他召集附近所有村庄的代表,进行调停,并且向村民保证以后不会再受到侵扰。

卫礼贤和他的助手做了大量工作,包扎和照顾受伤的村民,最终,他们得到了村民信任,村民们表现出了令人感动的感激之情,纷纷送给他刺绣装饰品,一位省级长官还为他颁发了一枚纽扣状的勋章,据说它象征着官僚体制中的某个级别。

卫礼贤看到了义和团之后的反扑,如果说原来基督徒受到迫害的话,现在他们却努力反击,他们通过教会来支持自己的行动。比如,他恰巧与邻居有隙,又心想报复,显然入教对他有利;如果他指控他的邻居是团民,他就会得到极大的好处。

这些经历让卫礼贤非常谨慎,他说,尤其是一个欧洲人很难认清他为之施洗的那个基督徒的道德品行,不管怎样,教会应该为他的成员负责,如果碰到像上面那种可疑的指控,比任何其他事情都损害基督教精神。

所以卫礼贤宁愿采取一种新的方式传教。他说,对他来讲,最好的办法就是让自己过一种与基督教精神相符的简单生活,通过学校和医院的工作影响别人,和他们一起生活、建立起亲密的关系,同时相信圣灵的力量。在一个已经具有自己文明的国家,应该让教会作出自己的决定。

他说:“我在中国没有为一个人施过洗,所以我也许能够走得更近,真正触摸到中国人的本质。而且,我也不会由于执着于不情愿的皈依,而使自己忍受内心冲突的煎熬。”

诚然,卫礼贤无疑是中西文化交流的使者,但是他意识深处的冲突,仍然以某种形式表现出来,荣格与卫礼贤最后一次会面,卫礼贤仍未坦诚相告。荣格说:“只要我尝试去触碰他心中冲撞着的实际问题时,马上就能感觉到他在退缩,一种心门紧锁的感觉——因为这些问题切入骨髓。”

在生命的最后时光里,他反复梦见无边无际、杳无人烟的亚洲草原。或许每个人内心都有一块不容干涉的领地,正如歌德在《浮士德》中所说,“人迹罕至,不能涉足”。

(原载《书屋》杂志2024年第12期)

原载 葛陂小记

2024年12月6日 19:00 山东

张祚臣更多作品

世说文丛总索引

评论