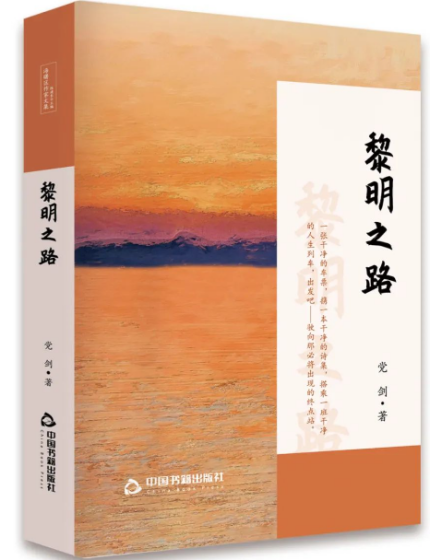

党剑长诗《黎明之路》几经波折,现在终于要出版了。这其实是一部长诗作品,也是铜川第一部公开出版的长诗作品。当初他创作完成时,我们就多次交流,关于主题、结构、抒情性等等。党剑似乎是有长诗情结的。很多年前,他就完成了《归途》和《幸福路6号》两部长诗,从体量上看已是庞大,可归入抒情长诗之列。只是读者容易陷入意象的迷阵、情感的漩涡,理不清头绪,从而迷失自己。

这部《黎明之路》起初被命名为《朝觐之路》,从中也能看出他旨在传达的精神求索之意,只是这次的体量更为庞大,整整一部诗集的容量。这在诗歌艺术的探索上,很可能是一次冒险,其结果不外乎:收获与失误并存,经验与遗憾同在。然而,大规模地书写,将心中宏大的构想付诸实践——这充满挑战的诗歌行为总是值得的。一如他精神求索的历程,始终如一地执拗,且不乏鲁莽和悲壮。

长诗开篇,在“玉石与黄昏/同时降临”的情境中,一位被称作领诵者的“珺”出现了:“你是鸟翼,是烛光/你是蔚蓝深处神秘的力量/是不怒自威的镜像”。显然,这位被唤作“珺”的人物,是理想的化身,诗人倾诉的对象,也是救赎性的力量。同时,一个叫“家明”的人,时不时突兀地闯入诗歌的语境。事实上,他并非旁人,而是诗人为自己虚构的另一重身份,一个假名:“而家明/我笔下永不更名的主人公/在一盒爱喜的陪伴下/只配拥有整座城市百分之一的/孤独”。也就是说,诗人将自己也作为一个审视的对象,倾诉的对象。

那么,在长诗浩繁的场景和丛生的枝节中,诗人为什么要虚构并不具备实在性的“珺”和“家明”,并将他们作为言说和倾诉的对象呢?唯一可靠的解释就是:他太孤独了。一个倾心于虚构和幻象的人,无疑就是一个孤独者:“一具已经倾斜的肉身/仍试图为自己建立一座/关于孤独与挣扎的纪念碑”。

诸如“流放者”“醉酒者”“回溯者”“寻音者”……,“生之暮年”“鸿基东路”“生存之痛”“日光之下”……,长诗每一章的标题,都是诗人为自己的言说特意变换了身份,设置了不尽相同的存在场域及存在状态。而贯穿始终的,是独白和倾诉的言说方式。这种方式表现为一种对话性的语调和结构,叙事性的背景、叙述性的话语、情绪的波动,甚至更为驳杂的诗歌内容,都包含在这一结构中。当然,这种言说方式在出示亲切以及诚意的同时,也难免局部的直白或冗长。

尽管诗人在不停地变换叙说方式和场境,但通读全诗,我们还是能大致勾勒出这样一幅画面:一个踽踽独行的诗人,置身喧哗抑或冷寂的城市街区,他审视自我、扪心自问,他指认生活之恶并拷问灵魂。但这一切的发生,充满了痛感和悲情。一如这些零散诗句传达的意旨:“行走于道路的边缘,奋力穿越命运的窄门”,“流放者说:提审晨光中的自己”,“万顷北风中/谁与古老的事物歃血为盟/谁变石头为字迹,变沉沦为奋起”。在梦想和现实、追寻和迷惘、自尊和屈辱、失落和信仰……这些对立的事物和情境之间,诗人主动涉险,或身不由己被抛入其中,其表达也就自然获得了充沛的情感张力。

我们发现,在党剑的诗歌表达中,个人生存的失意、痛苦和对社会现象的披露、指控,是扭结在一起的。或许只有以弱者、被伤害者的视角来观察,才能发现诸多的悖谬与不公。在一种胶着的状态下,同情、悲悯以及人性的拷问,统统涌现出来,尽管带着血色。“磷火,风暴,生命繁衍中/珺,我先以十三粒文字充饥,继而吞咽下第六块冰雪……”,“但我必须发出声音/哪怕我低声部的诉说/仅是骨头里的残简”。在一种质疑和对抗性的话语场中,诗人不乏困兽犹斗或鱼死网破的决绝。而这也徒然增添了几分悲剧色彩。与此同时,诗人的自我期许以及对写作的理想和抱负,也在努力帮助他摆脱压抑不堪的窘迫之境。

不可否认,党剑的作品弥漫着悲伤、苦闷、激愤的情绪,虚弱、无力、迷茫的精神状态,以及撕裂、挣扎、沉坠的身心感受。这样的感受和状态属于个人,又不限于个人。如果我们细加考究,就可以断定,这是时代大潮掩抑下的一种更为普遍的现代性症候。对于个体,对于一个现代的灵魂而言,时代所能赋予的骄傲,或许已不再是“粉粹一切障碍”的强者姿态,而是对“被一切障碍粉碎”的接纳和认同。失败者的成功,在于洞悉了人类的处境,并对生命尊严有所护持。

抒情诗人身上,或多或少都有一种“纳喀索斯”情结。当他书写,当他欣赏自己的文本,一边镜鉴一边沉溺:“那些字词/纯洁得像刚来到人世间不沾一片尘埃的天使”。抒情诗人也不缺少自我献祭的热情,表现在诗歌运作模式上,就是将自己也作为一个道具,置于灵魂炼狱或生存的险恶境地,提供一份身体和心灵共同参与的在场者的证词。

读完全诗,回过头来再加审视:这是一场驳杂而漫长的心灵对话。不同于古典的史诗或叙事性长诗,这部作品以短诗连缀的方式进行构筑,那些独白和倾诉的场景、抒情化的片段,因没有确凿的叙事线索或前因后果的发展链条予以贯穿,因而呈现局部喧哗躁动而整体略显静态的特征。这也表明,现代抒情诗如何打造自己的结构,受到结构的稳固性加持,是一个颇费思量的诗学命题。

在诗歌主旨上,也可以将这部作品归结为:一个人艰难的精神穿越。而诗人需要穿越的究竟是什么呢?生活的泥沼?情感的洼地?宿命的阴影?抑或现代性的价值荒野?或许都是吧。在此我们真心希望,诗人就像一只穿越火焰的鸟儿,经过洗礼,终能获致笃定从容的意志和心态,颖慧透彻的思悟与认知。

作者简介:

王可田,1972年生,陕西铜川人。中国作协会员,中国评协会员,陕西文学院第三届签约作家,入选陕西省第二期百优作家扶持计划,铜川市作协副主席。作品见《诗刊》《中国作家》《北京文学》《钟山》《芙蓉》等,出版诗集《麦芒上的舞者》《存在者》,评论集《诗观察》《诗歌内外》。获全国鲁藜诗歌奖、陕西作协年度文学奖、陕西青年文学奖等。

原载 铜川作家

2024年05月13日 08:40 陕西

王可田更多作品

世说文丛总索引

评论