我起身到书橱取书

无意识望向窗外

哇塞

地上不知何时已经落满厚厚的积雪

此时,脑海中便突然浮现出白居易的诗

于是火速回到书桌伏案疾书:

孤灯相映红宣纸,

不知不觉间墨干纸亦尽。

夜深鸟儿都打鼾,

我却一点睡意都没有。

于是起身欲打开书橱拿出诗书读。

突然发现窗外不知何时已经有了厚厚的大雪……

于是,心底深处突然冒出一诗句:

红泥小火炉。

也突忆起白居士,

屈指算来,白居易前辈已故1179年了。

在这万籁俱寂白雪覆盖的世界,

应该有一个随时随地在身边陪伴并倾诉的人,

只是这最基本的人间烟火气,

我却不知道在这大千世界里,

应该到何处觅。

罢罢罢,

欲将心事付与雪和月,

只有窗外的知音在漫天飞舞,

而亘古不变,

天地日月星辰都一齐不开口。

走到室外,

脚下是一尘不染的雪地,

我望而却步,

不想破坏这一尘不染的世界。

于是,对天吟诵最应景的诗句:

晚来天欲雪,能饮一杯无!

今晨周末按照惯例睡到自然醒。

起床第一件事,

就是打开侧门进入后花园。

后花园并不是很大,

种植的植物无非是竹子、云锦杜鹃、鹅掌柴……

还有最大的一棵树。

其实,诗社前院种植的一棵高松树、一棵矮的柏树是诗社的主角

因为到诗社的人都必须走前门(正门)穿过这两棵树。

也许是诗书读得多的缘故,

看到竹子松柏,就随即想到:

宁可食无肉不可居无竹,

大雪压青松,青松挺且直。

突然,

天空中传来鸟的叫声,

我潜意识地抬头仰望,

不知何故,

脚下滑了一跤,

我倒在雪地上并没有感觉摔得疼,

却发现雪地上我留下的脚印美轮美奂,

散发着自由、淘气和傲慢的张力……

是的,

你可留意雪地里踩下一串串洁白的脚印,

你可在摔跤的时候记录生活的支离破碎的真相。

对于上苍赠予一场场圣洁的雪,

我是有特殊感情的。

蓦然回首,

流着鼻涕的儿时,

背着书包踏着洁白的雪,

匆匆忙忙地走在上学与回家的路上;

少年,

踏着洁白的雪,

骑着自行车,慌里慌张地奔波在学校与回家的路上;

长大工作以后,

为了生计,

开车奔驰在一望无际的雪海公路……

当经济条件宽裕的而立之年,

因为喜欢读书,在力所能及的情况下,

2004年春,

我齐东路创设“诺贝公益读书阁”。

每当冬日下雪时,

我就有了闲情逸致,

弃车步行过一段漫时光。

从福山路11号穿过青岛海洋大学的南门,

绕行西门到齐东路6号诺贝读书阁。

我个人认为,

那时雪地里留下的脚印,

应该是最诗情画意的一行……

而这一切都定格在2004年春至2008年春,

当然,

这就是我在中国感受到最大的幸福指数了。

思绪是扯远了,

然而一路走来,

这曲曲折折长长短短大大小小厚重不一的脚印,

的确都是在雪后的路上体现出来的。

可是,为什么?

雪还是天空中下的雪,

而不同的年龄,

不同的地点、时间和地点感受就不一样了呢?

三日前,

我第七次去大都会艺术博物馆,

回来以后,

就一直在思考一个问题,

那就是身份,

不是说,

人人生而平等,

没有高低贵贱之分吗?

为什么?

生在不同的国家和地区,

特别是不同的家庭环境,

人和人的生存环境和人生就有了天壤之别呢!?

不是说,

上苍不会把所有的好事都给一个人,

同样,也不会把所有的坏事都给一个人,

到底后天的努力管不管用?

到底天生我材必有用是在什么环境下管用?

为什么?

全世界人的笑声、哭声、愤怒声、生死都是相通的,

然而,

人的思想意识认知和所处的地域不同,

便有了那么多条条框框以及束缚制约呢?

此前,

看到过最露骨和直白的话,

男人无所谓忠诚,忠诚是因为背叛的砝码太低;

女人无所谓正派,正派是因为经受的诱惑不够大。

我不知道,

这是写给大多人的心态,

还是全部人的内心世界。

我不喜欢争辩,

我没有信仰,

我只是遵从内心的声音,

我摔倒了,会一个人爬起来。

此时,

我脚下这片土地,

这里的人是可以肆无忌惮地大骂总统而无任何罪名的。

当然,

你可以骂当权者,但是你不可以欺辱弱势群体,

更不可以有种族歧视,

在这里对于弱势群体和残障人员,

在这里的法律是倾向保护弱者的,

当然在这里弱者可以受到足够的尊重。

在此,

感恩雪地里留下的这串脚印,

它给我太多的思索和感慨……

生而为人,

同在一个地球,

每个人生存仅需要的空气、水、食物而已,

为什么?

生在国度制度不同,

就一定会有不同的人生,

就有了不同的幸福指数。

这里,

我始终相信,

历史的车轮始终是滚滚向前迈进的,

最终人们的观念里不再会有国与国的地域观点,

哪里自由就到哪里去,

这一点世界上没有任何一个人能够阻挡得了。

是的,

在不久的将来,人人都会诞生在自由法治民主的环境下……

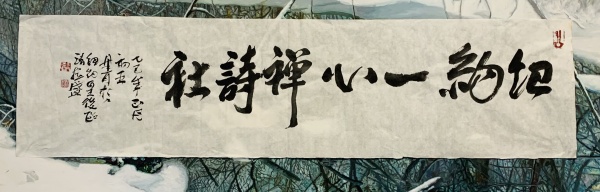

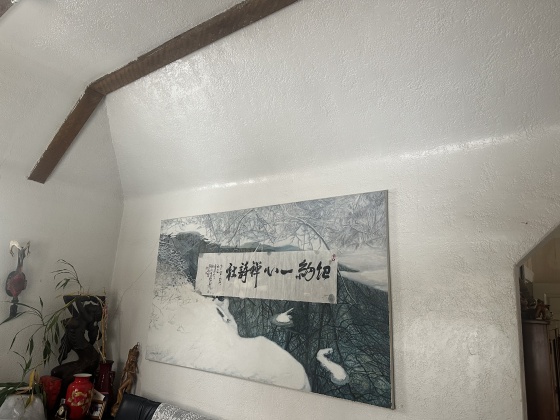

此时,

我站在“纽约一心禅诗社”牌匾前,

点燃人人生而平等的火把,

伴着火苗中照亮的诗行。

每个人的一生都是一本诗集;

每个人的内心深处都有一盏诗意盎然的明灯。

是的,

真正照亮黑夜的不是太阳,

而是内心的诗火、

眼中的诗光。

只是,

你一定要做那个追光的人。

雪地的脚印,

我灵魂的追随者,

人世间,

知我者,

一二一,

足矣!

2025年月9日于纽约一心禅诗社

评论