而今天恰逢元宵节的这场雪

应该是最入味的

它下得亦庄亦谐

可以写诗可以入画

自古至今关于雪的典故可谓美不胜收

谢女咏雪“未若柳絮因风起”

让谢道韫为后来才女争来“咏絮之才”之誉

王徽之(字子猷)看到一地洁白

在吟左思的《招隐诗》之时想起友直戴逵

于是动身雪夜访戴

乘着兴致前往,兴致已尽,率性而为、洒脱不羁的魏晋风度翩然而至

映雪夜读少时酷爱读书

官至御史大夫孙康晋国人

是求学上进者的楷模代表

汉武帝时

被匈奴扣押的孙武

降雪之时就毡毛而生存

在匈奴待了19年而不失民族气节

留下了为世人所景仰“苏武啮雪”的美谈

北宋杨时游酢程门立雪

成为尊师重道的典范

孟浩然酷爱梅花踏雪寻梅

表现了文人的傲骨气节、大隐隐于林的洒脱

古人认为,

雪,凝天地之灵气

通体透白,无瑕至纯,

是为煮茶的上品之水

以柴薪烧化雪水烹茶

其味更清冽,更具穿透力。

烹雪煮茶

作为一件极雅之事

被历代文人所推崇

唐代诗人喻凫曾写下“煮雪问茶味,当风看雁行”的诗句

《红楼梦》“宝玉品茶栊翠庵”一节中,

妙玉给宝玉斟的一杯茶也是用雪水所泡

雪是如此的圣洁

今天恰好下在元宵节的这场雪

白茫茫侵占了整个大纽约

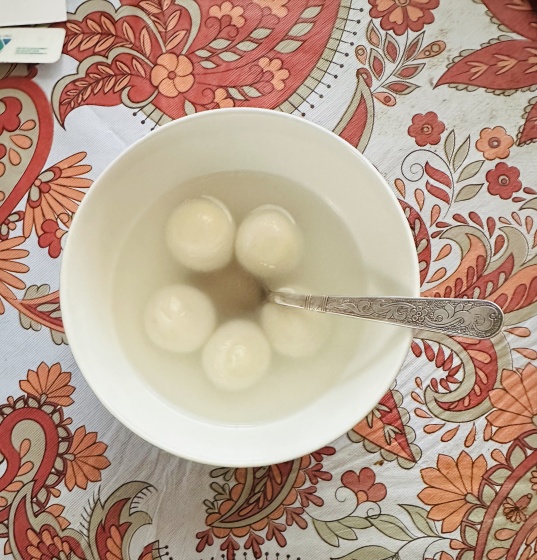

率真的小文人取来落在松枝间的半瓢雪

再放七八九个元宵下锅

用银汤勺舀白色的圆

祭祀列祖列宗正合时宜

只是

面对着这洁白的雪

应该有一场风花雪月的浪漫

却被残酷的现实击打得粉碎

周游列国所见之雪皆是白的

偏偏有的人却说雪是黑色的

元宵节是国家级非物质文化遗产

中国历代这一节日有观灯习俗,故又称灯节

有的人却说是中国的情人节

元宵节是月圆之夜

全世界只有一个月亮

有人却说外国的月亮比中国圆

你在国外应该更感受得到

呜呼哀哉

就世界秩序而言

平等、自由、博爱、民主

却偏偏有人说他是中国人的救世主

更有人自称是全世界的救世主

这是多么可悲的事情

更可悲的是拥护者大有人在

更可悲的是有的人为其谎言前仆后继一如既往

至今为这个谎言举着小旗子者还有不计其数

试问

指鹿为马的时代是否过去,

还是继续发生?

禅让制

路不拾遗

夜不闭户的时代已经离我们甚远了

历史的车轮应该始终朝着文明迈进吧

我不置可否

只是

我望着窗外一尘不染的白雪

目不转睛久久地发呆

为什么?

人们从来没有到过天堂,

却渴望过上天堂一样的自由生活

而真正送他去天堂,

他又跟叶公好龙似的躲躲闪闪

我常问自己

人间的天堂在哪里

人间的地狱又在哪里

为什么人们喜欢人云亦云

喜欢雾里看花水中望月

为什么不能雪中匍匐前行寻找最好的自己

乌合之众常常被他人的思想所左右

把从来没有去过的地方

比喻天堂或者地狱

把从来没有见过的事物描述得体无完肤

难道仅仅是自己不想动脑筋和付诸行动去寻找真相吗

世界上最难得是真相

有人一直在隐瞒真相

世界上一直不变的就是一直在变

可是有的人却满口谎言说一千年一百年不变

诚然

每个人选择人生观、价值观的不一

而注定人生的结局不一

晋国人孙康映雪夜读

王祥卧冰求鲤

这是品德高尚者的追求

永恒是相对而不是绝对

然而

大多数人喜欢听假大空的画饼传说

比如画饼充饥、朝三暮四者

掩耳盗铃、睚眦必报的小丑们

更有甚至战国思想家杨朱所倡导“拔一毛利天下而不为者”

月有阴晴圆缺人有悲欢离合

蓦然回首

此事古难全

把酒言欢

煮酒论英雄

其实人性的光辉就在灯火阑珊处

只是为何世人都祈愿把自己的人生寄托在他人身上

而真正的救世主就是自己

世上颠扑不破的真理就是脚踏实地地寻求真相见证真相

相信自己一定会成为自己的救世主

是的

纸里包不住火

你要真理

真理就在月亮之上

你要自由

自由就在你从雪地里走过

那一串串有深有浅脚印里

只要你的信念足够强大

只要你有跟汉朝的马援将军一起奔驰疆场赴一场“马革裹尸”之志

你就是正义的化身

你就是自己的主人

前提,

你一定要突破世俗的束缚

带着勇敢的自己去行动

世上只有一种真正的英雄主义

那就是戳破谎言

拥有质疑精神

敢于向一切的不公正说“不”

元宵雪夜

如若一无是处

什么都不能够

就来学苟且偷生的我

对着面前这瓶半个世纪的烈酒,

此时,雪已经把天上月亮映成皎洁

欲将心事付元夕雪月夜

谁能与我同醉?

又有谁能与半个小文人同消万古愁,

消万古愁尔……

如若不能够

苟且偷生的我对着面前这瓶半个世纪的烈酒,

此时

窗外似乎有脚步踏雪的声音

由远及近

酒杯未满

不喝就醉

元夕夜谁能与我同醉?

又有谁能与半个小文人同消万古愁

消哀其不幸怒其不争这万古愁尔……

附言

我的这篇隔靴搔痒的诗文,怎么就不能像碗中的元宵(汤圆)这么圆滑呢?

呜呜呜,真乃贻人口实贻笑大方,我写作的目的不是为博取阅读量。

呼呼呼,可怜之人必有可恨之处,可怜人何时觉醒?

哀哀哀,试问苍天,我为何生得不合时宜,写作不合时宜……

呜呼哀哉,何时才能穿越到汉朝与马援将军一起奔驰疆场赴一场“马革裹尸”之志!?如若不能够,苟且偷生的我对着面前这瓶半个世纪的烈酒,此时,窗外似乎有脚步踏雪的声音,由远及近,酒杯未满,不喝就醉,元夕夜谁能与我同醉?又有谁能与半个小文人同消万古愁,消哀其不幸怒其不争这万古愁尔……

元宵节(Lantern Festival),是中国春节年俗中最后一个重要节令,时间为每年农历正月十五。以古代历法而言,正月是农历的元月。《说文解字》记载:“元,为始;宵,为夜。”,这是新年第一个月圆之夜,所以名之为“元宵节”;历代这一节日有观灯习俗,故又称灯节。宋代以前,元宵节多称“元夜”“元夕”“上元”,而宋代以后的文献则多见“元宵”一词。

元宵节的形成经历了较长的过程,关于它的起源说法很多,较有影响的是,源于汉武帝在正月上辛日燃灯祭祀太一神。所以,如果从西汉时期算起,它在中国已经绵延存在了两千多年。自汉代“太初历”制定颁行后,就已将正月十五确定为重大节日。从唐代起,元宵张灯即成为法定之事,并逐渐成为民间习俗。活动节期,在不同历史时期也有变化,明代十天,是中国历史上最长的灯节。

元宵节是一元复始、大地春回之日。国人历来重首尚新[2],各地以“闹”为主题的活动形式多样,既有出门赏月、燃灯放焰、喜猜灯谜、共吃元宵等民俗活动,也有舞龙灯、踩高跷等社火表演,表达着人们祈祷丰年的意愿。节令特色食品是“元宵”,又称“汤圆”,寓意团圆、美满。

元宵节是中国的传统节日,已构成春节年俗的重要内容,是真正意义上的全社会的“狂欢节”。从除夕关门守岁,到正月十五的全体社会成员不分男女老幼都加入节日活动。元宵节不仅盛行于海峡两岸,在海外华人聚居区也备受重视。

2008年6月,元宵节民俗入选“第二批国家级非物质文化遗产名录”。

卧冰求鲤是一个汉语成语,最早出自《搜神记》第11卷,意思是卧在冰上以求得鲤鱼,指忍苦孝亲。这个成语的出处可以追溯到晋朝时期,王祥为了满足继母想吃鲤鱼的心愿,在寒冷的冬天脱衣卧于冰上,最终冰层融化,鲤鱼跳出,王祥将鱼带回家供奉继母。

卧冰求鲤的故事不仅展示了王祥的孝顺,还反映了古代社会对孝道的重视。这个故事被后世奉为孝道的经典,激励着一代又一代的人保持孝顺之心。

与雪有关的典故

谢女咏雪

有一次,东晋名士谢安召集谢家子弟谈诗论文。忽然天降大雪,谢安想借此考考他们,于是问道:“白雪纷纷何所似?”

侄子谢朗答:“撒盐空中差可拟。”

侄女谢道韫却不以为然:“未若柳絮因风起。”

这时的谢道韫年岁尚小,以柳絮来形容飞雪,实在是形神兼得,谢安大为赞赏。

因为这个故事,谢道韫也成为中国古代才女的代表人之一,而才女的称法也因之多了一个“咏絮之才”。

雪夜访戴

王羲之的五儿子王徽之(字子猷),一次从酣睡中醒来。当他打开窗户,看到一地洁白。于是,诗兴大发,吟起了左思的《招隐诗》来。

吟着吟着,他想起了自己的好友戴逵。而这时的戴逵却远在曹娥江上游的剡县。

于是他立马动身,连夜乘小舟前往。

经过一夜,他也来到了戴逵家门前。然而,他却突然折返。

后来,有人问他这又是为何?他答:“我本来就是乘着兴致前往,既然兴致已尽,自然返回,为何非得要见戴逵?”

率性而为、洒脱不羁,魏晋风度由此可见一斑。

孙康映雪

晋代,有个叫孙康的书生,幼时家贫,无钱买灯油,不能夜读,只有早早睡觉。

他觉得这样白白浪费掉时间,非常可惜。一天夜里,他从睡梦中醒来,把头侧向窗户时,发现窗缝里透进几丝光亮。

原来,那是大雪映照出来的,孙康心中一动:映着雪光,可否读书呢?

他回屋拿书,在雪地中一试,果真可行。

于是他立即穿好衣服,便在雪地上看起书来。手脚冻僵了,就起身跑跑。

此后,每逢有雪的晚上,他都如此。正是这种苦学的态度,使他的学识突飞猛进,终成一位饱学之士。他也成为天下学子的楷模。

袁安困雪

汉代的某年冬天,洛阳遭遇罕见的大雪,雪灾导致很多人外出行乞。

洛阳令在视察灾情时,来到袁安家门口,只见积雪如故,以为人已被冻死,急忙命人除雪进屋查看。却见袁安直挺挺地躺在床上。

洛阳令很是惊奇,问道:“你为何不出来乞食?”

袁安答:“天下大雪,人人皆饿,我怎么可以再去打扰别人?”洛阳令为之感动。

后来,洛阳令上表举荐他为孝廉。袁安从此踏上了仕途,终成一代名臣。

后人把这种宁可困寒而死也不愿乞求他人的有气节的文人称作“袁安困雪”或“袁安高卧”“袁安节。

苏武啮雪

汉武帝时,苏武出使匈奴,因汉朝降将鍭侯王的反叛,单于大怒,扣押了苏武等人。

为了让他投降,单于断绝他的饮食,并将他幽禁在大窖里。

幸而天降雨雪,孙武就用雪就着毡毛吃下,坚持了数日。匈奴人见他活下来,便以为是神的旨意,于是改为将他发配到北海(今贝加尔湖)边牧羊。

也正是在这种意念和决心的支撑下,苏武在匈奴待了19年而不失民族气节,为世人所景仰。

程门立雪

北宋的一个雪天,杨时与好友游酢一起去向程颐求教,凑巧赶上程颐在屋中打盹儿。

但是,他没有贸然上前推开半掩的屋门,只是恭立门口,静候程颐醒来。

一会儿下起了鹅毛大雪,越下越急,杨时和游酢却还立在雪中,游酢实在冻得受不了,几次想叫醒程颐,都被杨时拦住。

程颐醒来时,门外雪已有一尺深,再看二人,大为感动,从此更加尽心教导。

后来杨时果然不负众望,得老师真传,回到南方传播程氏理学,并独成一家,世称“龟山先生”。从此,学问史上留下了“程门立雪”的佳话,尊师重道也有了更形象的代表。

踏雪寻梅

孟浩然酷爱梅花,雪天时,他便骑着毛驴冒着风雪去赏花。

有人问他缘由。他便称:在寻找作诗的灵感。(吾诗思在灞桥风雪中驴背上)

踏雪寻梅,也因此形容文人雅士赏爱风景苦心作诗的情致,演绎为千古流传的佳话。

梅花与傲霜凌雪紧密相连,由此梅花一直是君子修身立德处世待物的参照,表现了文人的傲骨气节、大隐隐于林。

煮雪烹茶

古人认为,雪,凝天地之灵气,通体透白,无瑕至纯,是为煮茶的上品之水,以柴薪烧化雪水烹茶,其味更清冽,更具穿透力。

烹雪煮茶,作为一件极雅之事,被历代文人所推崇。

唐代诗人喻凫曾写下“煮雪问茶味,当风看雁行”的诗句。

《红楼梦》“宝玉品茶栊翠庵”一节中,妙玉给宝玉斟的一杯茶也是用雪水泡的。

不过联系到如今的空气质量,此等雅事也只能想想了。

王丹青更多作品

世说文丛总索引

评论