2月14日,收到书面回复。从中可以看出,校方从青岛市档案馆、学校校史馆等渠道进行了细致的调查研究。

由此不难发现,作为记录城市发展历程的档案馆,它在提供史料依据和事件佐证的同时,还发挥出无以替代的检索器和参考书的作用。事实上,这也给新时期的档案工作提出了更高的要求。

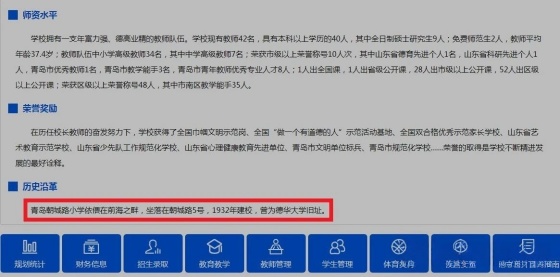

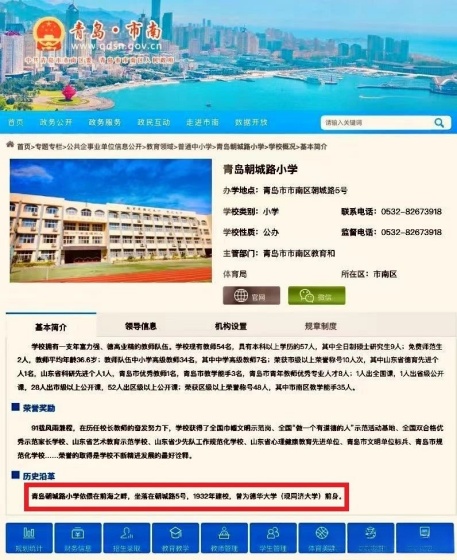

回看之前“青岛市市南区政务网”专门页面对于小学校“历史沿革”描述的“青岛朝城路小学依偎在前海之畔,坐落在朝城路5号,1932年建校,曾为德华大学(现同济大学)前身”,现时已经更新为“青岛朝城路小学依偎在前海之畔,坐落在朝城路5号,1932年建校,曾为德华大学旧址”。

也就是说,“曾为德华大学(现同济大学)前身”之不合逻辑和有悖史实的陈述,虽然被更为简洁的“曾为德华大学旧址”替代,但从教育者本身所具有的引导性、示范性、准确性等职业特征分析,“曾为德华大学旧址”的说法依旧值得商榷。因单纯的旧址一说,极易造成它与现“青岛铁路分局”建筑群的混淆。

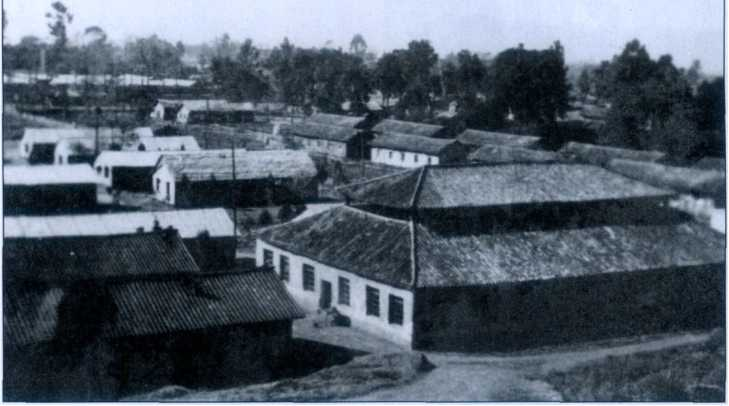

据悉,目前小学校内的两栋楼曾经是青岛特别高等专门学堂(即俗称之“德华大学”)的宿舍。旧建筑历经百年风雨,目前基本保存完好,应当被视作不可移动的建筑。与近在五百米远的青岛火车站相比,复制的德式塔楼早已变成彻头彻尾的“完全移动”。

从建筑保护的角度入手,小学校的两栋旧楼都应受到足够的关注。必要时,相关的部门和机构应在合适的位置悬挂历史建筑的铭牌。但文字表述“曾为德华大学旧址”的话,是否还需从档案馆的渠道获取更多的技术性支持呢。

从小看到大,从大想到老。以十几年前,青岛大学将其校史认定为“学校办学历史可追溯至1909年创办的青岛特别高等专门学堂”起,目之所及,至今也没在朝城路2号的旧址,看到过点滴与青岛大学相关的标识、标志、标地。以小学校为德华大学旧址的提法,青岛大学还应当在朝城路5号挂上一块恰当的历史铭牌才对得起青岛大学校徽不可或缺和引以为荣的1909元素。

另外,小学的“1932年建校”是真实的存在。但历史上,它又有八年的断代。七年后,是否可举办“百年校庆”,自然更是严肃的话题。

原载 rossen

2025年2月19日 00:01 青岛

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论